دراسة تحليلية وفق منظور اجتماعي - نفسي

تمهيد: إذا نظرنا إلى الأدب وعلم الاجتماع لوجدنا علاقة جدلية بينهما، لأن المجتمع لا يخلو من الادب وفنونه، لذالك علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس فيه المجتمع وتطوره وتركيبه، والعلاقة الاجتماعية وما ينشأ عنها من نظم وقواعد وسلوك وثقافة، دراسة (علمية) وصفية تحليلية، تهدف إلى معرفة الوظائف الاجتماعية في تقوم بها، هذه الظواهر والنظم الاجتماعية والقوانين التي تحكمها الظواهر الاجتماعية هي نموذج من الأفكار والموضوعات العامة والأساليب والقواعد المتعارف عليها في المجتمع، ويذكر بعض النقاد الاجتماعيين (كجورج لوكاتش ولوسيان غولدمان وكارل ماركس) بأن النقد الاجتماعي له ملامح كثيرةمنها:

أولاً: النقد الاجتماعي هو (نقد تفسيري) وهو يتجه إلى مضمون العمل الأدبي وسياقه الخارجي، لأنه ناصره، ويحاول الناقد من خلاله أبراز الدلالات الاجتماعية أو التأريخية أو النفسية.

ثانياً: بعض النقاد يسميه النقد الاجتماعي او المنهج (السوسيولوجي) والذي يرتبط بجوانب (سايكولوجية وإيديدلوجية) والتي انعكست على الواقع الاجتماعي والفن والأدب وخاصة في مجال الرواية فأصبح للكاتب مساحة في التعبير والتصوير لواقعه المعاش وتطلعاته بكل حرية[1].

وتعتبر الرواية العربية من النصوص الأكثر ازدحاماً بالعديد من المعالم الفكرية والحضارية، وأكثرها استحضاراً لمظاهر الوجود الانساني عبر العصور، ترصده في كل حالاته، وتعبر عن أماله وهمومه ومشاكله، لهذا جاءت معبرة عن مختلف الصراعات التي تنشأ بين الانسان مع ذاته ومع الآخرين، أما الرواية (العراقية) فقد ارتبطت بعد عام ۲۰۰۳ بالواقع الاجتماعي وأصبحت لها أهمية واسعة لكونها لسان حال المجتمع بجميع شرائحه فقد يتميز هذا النمط عن بقية الأنماط بالواقع الاجتماعي بشكل أعمق وأوسع، إذ يصور مشكلات هذا الواقع الذي يحتويها وما تعانيه من أزمات خاصة ذاتية يرجع في جزء منه إلى طبيعة الظروف الاجتماعية والأوضاع السياسية القائمة، ويمكن أن يكون هذا النوع مصدراً من مصادر التاريخ للشخصية الزمنية التي تقع أحداث الرواية فيها مع الأخذ في الحسبان ما تقتضيه طبيعة الفن الأدبي من أصول يحقق بها ذاته وينأى بها عن مجرد التسجيل، ولم تكن الشخصية الروائية بعيدة عن الأحداث والتحولات التي شهدها المجتمع العراقي والتي أثرت تأثيراً كبيراً على سمات الشخصية سواء أكان تأثيراً سلبياً أم إيجابياً، إذ ارتبطت سمات الشخصية الروائية بالتغيرات التاريخية والبنائية التي تحدث في المجتمع ومن ثم فإن هذه السمات ذات طبيعة متغيرة مثل البنية التي تشكلها، وفي الوقت نفسه تتسم بالاستمرار النسبي، فالأحداث الجديدة تندمج مع الأحداث القديمة فتصبح غير قادرة على محوها، وإنما تتفاعل معها لتبرز نمطاً جديداً من الشخصية، لذا فإن الشخصية الروائية هي نتاج المجتمع العراقي، وقد تأثرت بالتحولات التي طرأت عليها في سياق العمل الروائي ودلالات هذه التحولات وأثرها على حياة الفرد، وما تبع تلك الحياة من قهر واستبداد وظلم واعتداء على أبسط حقوق الإنسان وحرياته الفكرية، لذلك جاءت الشخصيات الروائية منسجمة مع بعضها تعبر عن قضايا عميقة ومؤثرة في حياة إجتماعية منسجمة مع تعبيرها الذاتي وانفعالاتها النفسية[2].

ولا تزال الرواية ذلك الجنس الأدبي الأكثر ارتباطا بالواقع ومحاكاة له، عبر بنيتها ترسم لنا عوالم متخيلة ذات أبعاد حقيقية، تلتقي فيها الشخصيات في إطار زماني ومكاني هي موضوع الرواية، تتصارع حيناً وتتحاور حيناً آخر تحت حدث واحد تتحرك وتنمو شيئا فشيئا، فينشأ الصراع من فعل الشخصيات في الرواية، وهو ظاهرة فنية، يحرك العمل الروائي، ويحضر بقوة في كل الأعمال الروائية، وهو أيضا، من أساسيات البناء السردي، وقوام الخطاب الروائي، فيعد الصراع من المظاهر الديناميكية وهو يعبر عن الأفكار والقيم والحريات المتوارثة عبر الأجيال، ويظهرها ويساعد في انتشارها، كما يبرز تلك الأيديولوجيات المتناقضة وشرور النفس وآثامها ويساعد في كشف الجانب الباطني الخفي في العقل البشري بما يحويه من رواسب معرفية واجتماعية، إما الصراع في الرواية، فهو يطرح العديد من الإشكالات التي ترجع في الأصل إلى كونها جنساً أدبياً عربياً متأصلاً في التراث أم أنه جنس غربي وافد على الثقافة العربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتمثل الصراع في بنية النص الروائي بين عناصرها السردية، ويمكن لنا أن نعرفه بأنه: الاحتكاك بين الشخصية ونفسها، أو بين عواطفها الذاتية، أو عقيدتها، أو بينها وبين شخصيات أخرى، وكلما كان الصراع قوياً، كان العمل الروائي أنجح وأعمق فالصراع في الرواية إذن من بين شروط نجاح الشخصية وترجع أهميته فيها إلى أهميته داخل الحياة، لأنه من مميزاتها، والصراع بين الأفراد متجذر فيهم منذ وجود البشرية، ولكي يشتد الصراع ويحتدم يجب أن تكون بين هذه الشخصيات شخصية محورية من ذلك الطراز القوي العنيد الذي لا يقنع بأنصاف الحلول، فإما بلوغ كل ما يريد أو يتحطم، ومنه يتصاعد الصراع ويتطور ليشكل لنا الحدث الروائي، وتسعى الرواية من خلال الصراع إلى إبراز الواقع ورصد أحداثه وسبر أغوار النفس البشرية الأكثر عتمة وتنقل الرواية من خلال الشخصيات الروائية والأحداث وتيرة الصراع وحدته بكثير من التطابق يجعل منه نقلاً حرفياً عن واقع غليظ، ولكن كصراع تتجلى فيه الرؤية الإبداعية السردية، ويبرز الصراع على أكثر مستوى، وبالتالي تختلف مداخل التعبير والإيحاء به، حيث تشترك اللغة والحوار والمكان وغيرها من مكونات النص الروائي، وقد كشفت الرواية الحديثة عن نوع ضمني من الصراع، هو الصراع الطبقي الذي يمثل منظور الحياة الاجتماعية، فهو صراع بين قوى اجتماعية قاهرة وأخرى مقهورة، وتحدث المواجهة نتيجة لفقدان التوازن في النظام الاجتماعي، حيث تكون هناك طبقة مالكة للسلطة والثروة وأخرى فاقدة لهما، كما كشفت أيضاً عن أشكال أخرى للصراع ظهرت مع تأزم الحالة والواقع الاجتماعي الحقيقي للإنسان مثل صراع الإنسان مع القديم والجديد، وصراعه مع الخير والشر، وكل المتغيرات والمستجدات في حياته[3].

فعلم الاجتماع قدأهتم بالشخصية كونها أحد أسس النظام الاجتماعي فتحولت إلى نمط اجتماعي يعبر عن واقع طبقي ويعكس وعياً أيديلوجياً، إذ تعني الشخصية، التكامل النفسي والاجتماعي للسلوك عند الكائن الإنساني الذي تعبرعنه العادات والاتجاهات والآراء، وهذا يبين أن الشخصية تعبرعن تصرفات وأفكار الإنسان في المجتمع، وذلك عبر العادات والتقاليد التي تساعدفي فهم هذه التصرفات والأفكار[4].

في مفهوم الصراع وأنماطه

الصراع في السرد مرتبط بالعملية السردية، أي بالرواية والقصة، إذ يشكل العنصر الرئيس فيها تتوالى من خلاله الأحداث تدريجيا إلى نهايتها ويشتمل على عدة خطوات أهمها: نمو الأحداث وحركتها: فيبدأ الكاتب قصته بالحديث أو العرض ثم يطوره حتى تصبح القصة حياة متدفقة بالحركة ويحيلها إلى التمثيل، والقصة الناجحة تسير وفق حركة طبيعية بعيدا عن السرعة والبطئ، 2_الصراع والعقدة فيها: تتكون بعد أن يحسن الكاتب سرد الأحداث وفق حبكة قصصية تعتمد الصراع، متنامية إلى الموقف المتأزم والمشوق الذي ينتظره المتلقي بشغف إلى ماسيحدث بعده، وهو ما يمكن القول عنه احتدام الصراع، ففي المجال الأدبي الصراع يحمل معنا فنيا نقديا لا يراد بها معناها اللغوي الصرف، بمعنى النزاع والمحاربة والمصارعة بين شخصين، فقد يكون الصراع خارجياً بين شخصيات القصة والأفكار والمبادئ التي يعتنقها الأشخاص، أو صراعاً داخلياً ينمو في الشخصية ذاتها من خلال حيرتها وترددها بين المواقف المتباينة[5].

ويحضر الصراع بشكل جلي داخل الروايات كونها تصف الواقع وتتغلغل فيه وتصور تقلبات وأزمات في نفسيات شخصياتها، فالروائي يكتب عن كل ما يدور حوله من حقائق تحصل داخل المجتمع منها الصراع الذي نجده في كل مكان، فهي ترصده دائما داخل المتن الحكائي، فيشعر القارئ دوما بحضوره عند قراءته لأية رواية تغوص في حركة المجتمع وما يموج فيه من صراعات [6].

وفي الأصل الصراع هو أساس الدراما، والمسرحية والرواية يبنى كلاهما أيضا على الصراع، وهو تضارب يأخذ بالتضخم بين قوتين الإنسان والقدر، القديم والجديد، الفرد والمجتمع الإنسان والطبيعة أو قوى مختلفة في نفس الإنسان[7].

وبعبارة أخرى فإن الصراع يظهر في الرواية كشكل من أشكال التفاعل الشخصي الديناميكي بين طرفين أو أكثر، تربطهما علاقة اعتماد متبادل، وهو ينتج عن بروز قدر من الاختلاف وعدم التوافق في الرؤى والمصالح والأهداف والتوجهات كما قد نجده بين قوتين رئيسيتين متضادتين، ينتج عن تقابلهما أو التحامهما، ما يدفع الحدث إلى الأمام من موقف الآخر، وقد اصطلح على تعريف هاتين القوتين باصطلاحات مختلفة كالفعل ورد الفعل أوالهجوم والهجوم المضاد، ومن شروطه أن يكون له قيمة، ويكون نادر الوقوع، ويمكن قبوله التنافس، وأن يكون له تأثير في النفس [8].

ويكون الصراع في الرواية مزدوجاً فيقسم إلى:

الصراع الداخلي: وهو الذي يدور في أعماق الشخصية في الداخل نفسي أو ذهني كالشخص مع نفسه تتجاذبه قوتان، كقوة الحق وقوة الباطل، أو قوة الإرادة وقوة الإعراض، وغالبا ما يكون قصير المدة ومصيرياً.

الصراع الخارجي: وهو الذي يقع بين شخصيات الرواية في البيئة أو المحيط، ويكون طويل المدة أحياناً ومركزياً ومصيرياً، ويلجأ الروائي إلى الصراع الخارجي أكثر من الداخلي كي يزيد انفعال القارئ ويشوقه [9].

في مفهوم النمط وتعدده

يقصد بالنمط: هو مجمل ما يجعلنا نصنف فئة من الأشخاص على ضوء ما يشتركون فيه من خصائص أو سمات مشتركة (مكافحون، عدائيون، طيبون، ....) [10].

اما اهم انماط الصراع في الرواية:

1-الصراع الإجتماعي: فقد إرتبط مفهوم الصراع عند علماء الاجتماع بالنظم والعادات والتقاليد التي تختلف من مجتمع لآخر، ويرتبط الصراع فيها بالصراع الطبقي في الحياة الاجتماعية، فهو اجتماع بين قوى اجتماعية قاهرة وأخرى مقهورة، وهذا ناتج عن فقدان التوازن في النظام الاجتماعي، ذلك أن ظاهرة الصراع الطبقي في المجتمعات المستضعفة تشكل ظاهرة بارزة، حيث تتخذ كل طبقة اجتماعية وكل فئة من الفئات نظاما ومنهجا أيديولوجيا يؤطر فكرها ويحدد مسارها، وقد تعاملت الطبقة البرجوازية مع باقي الطبقات على أنها طبقة عليا وباقي الطبقات دونها، وبالتالي اعتبرت من بين الطبقات الراقية، الأمر الذي زاد من شدة الصراع بينها وبين باقي الطبقات[11].

وعادة ما يركز هذا النوع من الصراعات في الرواية على صراع الشخصيات مع بعضها البعض في إطار اجتماعي، الأمر الذي يكشف ارتباط الأديب بواقعه، وما يتيح له التعبير عن كل ما يجري فيه، فهو يشاطر الآخرين آلامهم وآمالهم، ولا بد أن يتأثر بكل ما يجري حوله على مسرح الحياة من أحداث[12].

ويعد هذا الصراع من بين أبرز الصراعات التي ظهرت في الرواية العربية نظرا لطبيعة المجتمع العربي الذي يسوده نظام القبائل، ويحكمه عرف العادات والتقاليد، وبهذا سعت الرواية إلى كشف الظلم الذي تعانيه شريحة كبيرة من المجتمع العربي، لتبشر بشرارة ستنطلق يوما لتحرق هشيم الإقطاع والاستغلال، ومن بين القضايا التي كشف عنها الصراع الاجتماعي في الرواية قضية الصراع من أجل الأراضي، والصراع من أجل الأعراف، وكشف التفاوتات الاجتماعية وانتشار الظلم والعبودية ومحاربة الفقراء وظلم المهمشين المسحوقين في المجتمع[13].

ويذكر(محمد عبد الكريم الحوراني) في كتابه (النظرية المعاصرة في علم الإجتماع): بإن الصراع الاجتماعي من المواضيع المهمة التي كانت محط اهتمام العديد من الدارسين والباحثين، ونُوقشت بين المفكرين في شتى المذاهب الفكرية قديما وحديثا، بسبب تعدد التفسيرات والتحليلات حول طبيعة وأسباب حدوثه ومظاهره ونتائجه، فظاهرة الصراع القائم في المجتمعات قديمة قدم المجتمع ذاته، فإذا تتبعنا ظهوره تاريخياً تجده في شتى المراحل التاريخية ماعدا المرحلة البدائية التي مر بها المجتمع في تطوره، فقد كان الصراع موجوداً بين السيد والعبد في المجتمع العبودي، وبين الإقطاع والفلاح في المجتمع الإقطاعي، وبين البورجوازي والبروليتاري في المجتمع الرأسمالي الأرستقراطي، وقد جاءت الرواية لتركز على هذا النوع من الصراع بغية كشف الظلم والتفاوت بين فئات داخل المجتمع وتتبعه بداخلها[14].

إما انواع هذه الطبقات في المجتمع فتقسم بحسب تصنيف (كارل ماركس) إلى:

البروليتاريا (العمال) تسمى هذه الطبقة الطبقة العاملة والفقيرة لأنها تبيع قوتها العاملة للبرجوازية مقابل أجر زهيد بمعنى هي الطبقة الفقيرة والمسحوقة في المجتمع، والمُستغلة من اصحاب الطبقات الأخرى الأعلى منها.

البرجوازية أو الرأسمالية: وهي الطبقة المالكة للأدوات، ورؤوس الأموال ولها دور مهم في مجرى الحياة وفي صنع تأثير النشاط الاجتماعي ولديها سيطرة أو سلطة كاملة على الطبقات الدنيا، وهنا يكمن التناقض الذي ينشأ بين أفراد المجتمع.

ج- الطبقة الإرستقراطية: وهي الطبقة المتنفذة وأفرادها من أصحاب السلطة العليا وهذه الطبقة هي الأعلى في المجتمع[15].

2- الصراع السياسي أو الأيديولوجي: غالبا ما ينجم هذا الصراع من السلطة، وعالم الصراع يكون على منفعة معينة أو على سلطة فلا يمكن أن نجد سلطة قائمة دون صراع، وهو أيضا تعارض المصالح والمبادئ والأفكار والسياسات والبرامج التي تميز العديد من التفاعلات داخل أو بين الأنظمة السياسية، كما يعرفه البعض بأنه نزاع القيم والمطالب على السلطة[16].

ويسمى أيضاً بالفكر (الأيديولوجي)الذي يرتبط بنوع من الصراع الأيديولوجي كرؤية كونية، لأنها تحوي على مجموعة من المقولات والأحكام حول الكون، تستعمل في الاجتماعات الثقافية لإدراك دور من أدوار التاريخ وتقود إلى الفكر، يحكم على كل ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى التاريخ[17].

3-الصراع الديني: يؤدي العامل الديني إلى جانب العوامل الأخرى دوراً كبيراً في إثارة الصراع في كل الحضارات التي شهدها العالم، ويمكن القول عنه أنه ذلك الصراع الذي يستجيب لواحدة من هذه المعايير، صراع بين مجموعات تتبع ديانات مختلفة، أو صراع بين مجموعات من الطوائف في نفس الدين أو القضايا التي تشمل قضايا دينية مهمة، ويظهر هذا الصراع ويتطور في الروايات العربية أو الغربية من خلال عدم تقبل ما جاء في الثقافة الغربية من أفكار، عادات سلوكات لباس هندام..)، والتي عادة ما تكون متنافية مع الدين الإسلامي أو العكس عدم تقبل الغرب للثقافة الإسلامية، ومثالها أن تتقمص أحد الشخصيات الدور في الأنغماس في عادات وسلوكات غير مدمجة في أعرافها وأعراف مجتمعها الأصلية مثل (شرب الخمر، أمرأة غير محتشمة اللباس) أو دخول إحدى الشخصيات الغير مسلمة للإسلام في الروايات الغربية أو العربية ويتضح لنا هذا الصراع أنه عبارة عن استعداد لدى بعض الشخصيات الروائية العربية للاستسلام والركوع أمام ما ترفضه المجتمعات الغربية من قيم وتقاليد مهما كانت غريبة عن التقاليد الإسلامية، الأمر الذي يخلق تلك الثورة على هذه القيم السائدة، والتقاليد المجتمعية، ومن ثم اتباع طريق تختاره من أجل تحقيق ذاتها للتخلص من التقاليد والأعراف التي تكبلها، وليس بالضرورة أن يحدث الصراع الديني من خلال تصارع الديانات، بل قد تتجلى من خلال كسر شخصية ما من الشخصيات لكل معالم الدين الإسلامي، وعدم تبنيها نتيجة عدم تشبعها بالإيمان أو تحليها بأحترام الذات، وإفتقارها للمحفزات الدينية، كل هذه الأمور تخلق بلاشك، صراعاً للشخصية مع باقي الشخصيات التي عادة ما تمثل دور ولي الأمرأو المراقب الاجتماعي، وهذه هي أهم أشكال الصراع وأبرزها حضوراً في الرواية [18].

4-الصراع النفسي: فعند علماء النفس اعتبر الصراع نزاع بين قوتين معنويتين تحاول كل منهما أن تحل محل الأخرى، كالصراع بين رغبتين أو نزعتين أو مبدأين أو وسيلتين أو هدفين، أو الصراع بين القوانين أو الصراع بين الحب والواجب، أو الصراع بين الشعور واللاشعور في ظاهرة الكبت، اي بين اللاوعي (الغرائز والرغبات) وبين الوعي(الضمير الحي)[19].

ويذكر (يوسف حسن حجازي) الصراع النفسي في كتابه (عناصر الرواية الأدبية): "بأنه العنصر الذي يدفع الدراما للتفاعل الحاد، فهو المادة التي تبنى منها الحبكة، والصراع الأقوى في البناء الدرامي هو الصراع النفسي الذي يجري بين الشخص ونفسه من حيث الرغبات والاستعداد للمجابهة والاهتياج من حدث ما، وقد يكون صراعا ضد القدر والمصير، كما يتشكل الصراع النفسي من عدم استطاعة الشخصية على اختيار نهج أو سبيل معين يسلكه مما يؤدي إلى حالة من القلق وعدم الرضا والارتياح، ويعبر الصراع النفسي في الرواية عن الصراع الداخلي للشخصيات، سواء صراع الإنسان ضد نفسه أي مع قوة داخلية كالآلام النفسية، وتظهر بتناول الراوي الشخصيات بالتحليل ومحاولة التغلغل في أغوار النفس البشرية ورصد سلوك الشخصية".[20]

بمعنى أن الصراع النفسي كصراع يحدث داخل نفسية الشخصية الروائية، أو ما يعني تصارع الشخصية مع ذاتها ويتعلق هذا الصراع بالحالة الذاتية، أو روح الشخص في تحدي المشكلة وما يكشف الصراع النفسي داخل الخطاب الروائي هو الحوار الداخلي اي (صراع الشخصيات) بينها، وه يعتبر عنصراً فنياً له الدور الفعال في الكشف عن عواطف الشخصية، وفي الكشف عن جوهرها، وما يجيش في أعماقها وعن عقدها وأمراضها وغرائزها المكبوتة، فيظهر الصراع النفسي في الرواية عبر عدة أوجه لعل أهمها صراع (البطل) مع نفسه في تلك الحوارات التي كان يخوضها في عقله الباطني، وفي الألم والخوف والحزن وتصاعد القلق لدى الشخصية المحورية وكذلك حواره مع الشخصيات الثانوية[21].

ولهذا كانت الكثير من الروايات تحكي عن التجاوزات الإنسانية وشرور النفس وأثامها، تحكي عن حزن الشخصيات آلامهم واغترابهم، واعتمادا على هذا التصور ودمج الأدباء أعمالاً تصور صراعات مريرة، واجه الإنسان فيها قوى الطبيعة وقوى الشر التي كانت تحول بينه وبين تحقيق أهدافه ومصالحه في الحياة، ومنه أصبح الإنسان ومشاكله محور التجربة الروائية، فاستفاد الكتاب من تلك الدراسات النفسية ومختلف تحليلاتها، ومن ثم إسقاطها على الشخصيات داخل الأعمال السردية، ومن مظاهر الأنهيار النفسي الذي وصفته الرواية هو صراع السلوك الداخلي النفسي المتمثل بمشاعر الحب والعاطفه والكره والغيرة والحسد وأمراض سايكوباثية كعقدة أوديب، او النرجسية، والشك المرضي، في الشخصية أو الهلوسة والكوابيس والاحلام، والقلق والتوتر، وجنون الأرتياب (البارنويا)، وإنفصام وتعدد الشخصيات (الشيزوفرينيا) والشك، والمكر والخداع، وصراع الموت والحياة، والخير والشر، وصراع الهو (الرغبات)مع الأنا الأعلى (الضمير) والأنا الأعلى (المجتمع)[22].

وقد اهتم علماء النفس في دراسة الشخصية وتحديد انفعالاتها النفسية ومنهم (يانغ) والعالم الألماني(سيغموند فرويد) الذي يرى: أن الشخصية هي نتاج قوى لاشعورية، أي أن سلوك الفرد وحياته يمكن أن تتغير دون وعي منه، في هذه النظرية أعطى فرويد مفهوماً جديداً عن الواقع النفسي وهو تقسيم البواعث النفسي إلى ثلاث نظم أو عناصر من خلال تفاعلها تتشكل شخصية الفرد وهذه العناصر تعطى نموذجاً للشخصية، وهي:

(الهو): هو الجزء الأكثر بدائية، وهو متبع الطاقة النفسية الغرائز والدوافع الجنسية والعدوانية، وهي عبارة عن نزوات وشهوات فطرية وظيفته الأساسية جلب المتعة والراحة للفرد وهو يستوجب الإشباع في حينه، وظيفياً يعمل وفق مبدأ اللذة.

(الأنا): يمثل العالم الواقعي الشعوري ويستخدم للإشارة إلى وسائل الإشباع، ويمثل مجال الوظائف الذهنية كالتفكير والإدراك يُعد المراقب الذي يعمل للتكيف في حدود الواقع، يعمل على تأجيل إشباع النزوات العزيزية الصادرة عن الهو.

ج- (الأنا الأعلى): هو كل ما ينهي عنه صوت التفكير العميق او (الضمير)، والأنا الأعلى يسمى بالأنا المثالي، هو سبب تأنيب الضمير والشعور بالذنب عند التصرف خارج المعايير الاجتماعية المقبولة، الأنا الأعلى يبحث دائما عن الكمال، يعيق حاجات ودوافع الهو[23].

في مفهوم الشخصية الروائية

ويعرفها (جيرالد برنس) في (المصطلح السردي) حيث جمع تعريفه تعريفات الكثير من النقاد والأدباء، فهي عنده كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث بشرية والشخصيات يمكن أن تكون مهمة أو أقل أهمية وفقاً لأهمية النص، فعالة حيث تخضع للتغيير، مستقرة، حينما لا يكون هناك تناقض في صفاتها وأفعالها أو مضطربة وسطحية بسيطة لها بعد واحد فحسب، وسمات قليلة، ويمكن التنبؤ بسلوكها أو عميقة، معقدة لها أبعاد عديدة قادرة على القيام بسلوك مفاجئ[24] .

كما عرفت الشخصية أيضا بأنها: صورة تخييلية استمدت وجودها من مكان وزمان معينين، وانصهرت في بنية الكاتب الفكرية الممزوجة بموهبته المتشكلة فوق الفضاء الورقي الأبيض، لتسهم في تكوين بنية النص الروائي، وتنجز وظيفتها المسندة إليها تأليفاً وتعكس، بعلاقاتها مع البنى الحكائية الأخرى ظروفاً اجتماعية واقتصادية وسياسية، مسهمة بذلك في تكوين المدلول الحكائي واحتوائه، ومؤثرة تأثيراً فعالاً في المتلقي، دافعة إياه إلى إنتاج دلالة[25].

ويعرفها (أحمد رحيم كريم الخفاجي) في (المصطلح السردي) بأنها: " أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحية".[26]

اما(حميد الحميداني) فيعرف الشخصية في كتابة (بنية النص السردي): هي مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص أوبواسطة تصريحاتها، وأقوالها، وسلوكها".[27]

و(يمنى العيد) تعرف الشخصية في كتابتها (تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي): "أن الشخصيات باختلافها هي التي تولد الأحداث وهذه الأحداث تنتج من خلال العلاقات التي بين الشخصيات فالفعل هو ما يمارسه أشخاص بإقامة علاقات في ما بينهم ينسجونها وتنمو بهم، فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص به، و ترى الشخصية برغم اختلافها هي التي تصنع الأحداث وتنتج من خلال الأحداث العلاقات التي تجمع بين الشخصيات".[28]

ويعرفها ايضاً (عبد الملك مرتاض) في كتابه (نظرية الرواية): "وهي أحد مكونات العمل الروائي الأساسية، وتقوم الشخصية بتصوير المجتمع الإنساني الذي يشكل فيه، وهي التي تنجز الحدث وهي التي تنهض بدور الصراع أو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها".[29]

الشخصية في المنظور الإجتماعي

يختلف مفهوم الشخصية بحسب اختلاف المجال ففي المنظور الاجتماعي تتحول الشخصية إلى نمط اجتماعي يعبر عن واقع طبقي، ويعكس وعياً ايدلوجياً[30].

ولا تقف أهمية الشخصية عند حد معين، بل وقد تمتد وتتوسع حتى تفوق في ذلك على العناصر الأخرى كالزمان والمكان والحدث، وهذا ما تظهره جلياً العلاقة مع تلك العناصر وللشخصية مهام كبيرة في العمل الروائي أهمها:

إنها تُعبر عن فكر الكاتب وأيديولوجيته، من خلالها يستطيع الروائي التعبير عن أرائه، وبواسطتها يستطيع أن يصل إلى الحقائق التي يعتقد بها ويريد أن يوصلها إلى المتلقي.

يعبر الكاتب أو المبدع عن هموم المجتمع التي تؤلمه بواسطة تصويره طبقاته المختلفة وشخصياته التي اتصفت بالهموم والمشاكل .

ج- إن الرواني قد يلجأ في بعض الأحيان من أجل أن يعبر عن ذاته، وإظهار سيرته للناس إلى خلق شخصية روائية تكون موازية لشخصيته، أو مشابهة لها ولأيديولوجيتها التي تحملها، إن الشخصية هي التي تبعث الحركة في العمل الروائي، وهي التي تسير الحدث وتحركه عبر تفاعلها معه، فلا وجود لتصاعد الحدث في الرواية لولا الشخصيات التي تعمل على ذلك. فالحدث لا يوجد من لا شيء، ولا يتصاعد من لا شيء، بل يتصاعد عبر هذه الشخصيات، ثم أنه لا يتطور من تلقاء نفسه بل يتطور عبر تفاعل هذه الشخصيات معه واندماجها فيه وفي بعض الأحيان يلتبس الأ لدى كثير من قراء الروايات عندما يظنون أن الشخصية الروائية هي نفسها الشخصية الإنسانية الطبيعية وإن إظهار شخصية طبيعية في عمل فني كما هي في الحياة محال دون هذا القول نؤيده ونجده يتحقق في جميع الروايات التي نقرأها وندرسها، إذ نلاحظ كثير من الشخصيات الروائية تمتاز عن الشخصية الواقعية بأنها من صنع المؤلف، وأن المؤلف لم يخلقها إلا لكي تؤدي غرضاً معيناً فضلاً عن دورها في بث الحوار واستقباله واصطناع المحاكاة ووصف المناظر وتضريم الصراع وتنشيطه على وفق سلوكها وأهوائها، وكثير من الشخصيات الروائية تمتاز عن الشخصية الواقعية بأنها من صنع المؤلف، وأن المؤلف لم يخلقها إلا لكي تؤدي غرضاً معيناً فضلاً عن دورها في بث الحوار واستقباله واصطناع المحاكاة ووصف المناظر وتضريم الصراع وتنشيطه على وفق سلوكها وأهوائها [31].

وعلى اختلاف أنواع الشخصيات فهي في المنظور الإجتماعي وظيفتها واضحة فيحتاج النص الروائي إلى أنماط من الشخصيات، تؤثر الحوادث في بعضها البعض، فيتغير وينمو، ولا يؤثر في بعضها الآخر فيبقى على هيئته الأولى، وهذا يدفع النقاد إلى أن يطلقوا بعض الصفات التي تحدد مرتبة كل شخصية بها، وأكثر الصفات تداولاً هي الرئيسة والثانوية، والايجابية والسلبية، والسطحية والمدورة، والنامية، فالشخصية الروائية تعرف من خلال علاقتها بالشخصيات الأخرى، إذ تعني الشخصية التكامل النفسي والاجتماعي للسلوك عند الكائن الإنساني الذي تعبر عنه العادات والاتجاهات والآراء، وهذا يبين أن الشخصية تعبر عن تصرفات وأفكار الإنسان في المجتمع، وذلك عبر العادات والتقاليد التي تساعد في فهم هذه التصرفات والأفكار، إذ تعد الشخصية الواحدة عبارة عن مجتمع بعامة تحمل نمط معين تساعد على إنتاج شخصيات عدة مختلفة، فقد يصور البعد الاجتماعي للشخصيات من خلال الصراع بين الشخوص والذي نقل حدته بين شخوص الفئة الواحدة، كما يظهر البعد الاجتماعي للشخصية عبر مكانتها الاجتماعية، أي أن البعد الاجتماعي للشخصية متعدد الجوانب، إذ يركز على الشخصية من خلال محيطها الخارجي، وأوضاعها، وأيديلوجيتها وكذلك مكانتها الاجتماعية وعلاقتها بالشخوص الأخرى[32].

أنواع الشخصيات في الرواية

وهناك نوعان متميزان منها: (الشخصيات الثابتة والشخصيات النامية)

فالنوع الأول (الشخصية الثابتة): فهي تبنى فيه الشخصية عادة حول فكرة واحدة أو صفة لاتتغير طوال القصة وتكون أحادية الجانب فتبنى على سجية وفكرة واحدة فلا تؤثر فيها الحوادث ولا تأخذ منها شيئاً ولا تؤثر فيها البيئة ولاغيرها من الشخصيات وتكون تصرفاتها تبعاً لذلك معروفة لدى القارئ فهي لا تفاجته بجديد على نحو مقنع . والشخصيات الثابتة لها فائدة كبيرة في نظر الكاتب والقارئ فمما يسهل عمل الكاتب أنه يستطيع بنائها وتقيمها بلمسة واحدة وهي تخدم فكرته طوال القصة ولا نحتاج إلى تقديم أو تفسير ولا تحتاج إلى تحليل وبيان والقارئ فأنه يجد في مثل هذه الشخصيات بعض اصدقائه ومعارفه الذين يقابلهم كل يوم كما من السهل عليه أن يتذكرها ويفهم طبيعة عملها في القصة ومن أمثلة هذه الشخصيات التي لا تتغير ولا تختلف طبائعها و ادوارها ويبقون على حالتهم منذ بداية القصة كأنهم حجارة شطرنج كالشخصيات التي يخلقها (تشارلز ديكينز و شخصيات رواية عودة الروح (التوفيق الحكيم)[33].

أما النوع الثاني (الشخصية النامية): فهي على نقيض الثابته تبنى على سجايا وابعاد مختلفة وتتطور بتطور الحوادث في الرواية واحتكاكها بغيرها لهذا هي تفاجأ القارئ بين فينة وأخرى مع مجرى الأحداث وعلى نحو مقتنع بتفكير وسلوك جديد فهي للكشف لنا تدريجياً خلال القصة ويكون تطويرها عادة نتيجة لتفاعلها المستمر مع الحوادث في القصة ويكون هذا التفاعلي ظاهراً أو خفياً وقد ينتهي بالغلبة أو الاخفاق وياهم ما يميزها هي المفاجئة المصنعة بالتغير فأن لم تفاجتنا بصفة أو عمل أو ردة فعل جديدة فهي ثابته والشخصيات النامية تكون في أعمال روائية كثيرة، (كرواية مدام بوفاري) وشخصيات في روايات (ديستوفسكي) و (جورج اليوت) وشخصيات في رواية ترثرة فوق الديل) لنجيب محفوظ[34] .

وهناك أشكال أخرى للشخصيات الروائية منها:

الشخصية الرئيسية: هي شخصية (فنية) يختارها القاص لتمثيل ما أراد تصوير أو ما أراد التعبير عنه من أفكار وأحاسيس، إذ يوجد في كل عمل روانی شخصیات تقوم يعمل رئيسي إلى جانب شخصيات تقوم بأدوار ثانوية التي تعني أقل أهمية من قبل الكاتب فالشخصية الرئيسية هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، والشخصية الرئيسية هي الشخصية التي تتمحور عليها الاحداث في السرد و هي الفكرة الرئيسية التي تسبح حولها الحوادث و هي الهام بموقف بطولي فردي.

الشخصية الثانوية: هي الشخصية التي تكون العامل المساعد الربط الاحداث و إكمالها الرواية وهي التي تضيء الجوانب الخفية للشخصية الرئيسية وتكون إما عوامل كشف عن الشخصية المركزية وتعديل سلوكها، وإما تبع لها تدور في فلكها و لنطق باسمها فوق أنها تلقي الضوء عليها تكشف أبعادها، والشخصيات الثانوية مشاركة في الحدث وليست مجرد ظلال معنى هذا أن الشخصية الثانوية لها مكانتها أو دورها في الرواية والكاتب المتمكن هو الذي لا يستغرق كل فئة في شخصيته الرئيسية، بل يهتم بشخصيته الثانوية.

الشخصية المسطحة: هي كل تلك الشخصية المبسطة التي تمضي على كل حال لا تكاد تتبدل ولا تتغير في عواطفها ومواقفها وأطوار حياتها، ويعني بالشخصية المسطحة ذات البعد الواحد أو الوجه الواحد، التي نستطيع التعرف عليها منذ البداية هي ليست نادرة أو متفردة، وتجد تصرفاتها مستقيمة في اتجاه محدد حتى نهاية العمل.

الشخصية المدورة: هي الشخصية التي لها اكثر من بعد أو أكثر من وجه، وهي نادرة متفردة، معقدة، ودائماً ماتكون في الروايات الإجتماعية الواقعية لكي تمثل الصراع النفسي أو الإجتماعي، فهي الشخصيات التي يشكل كل منها عالماً كلياً أو معقداً، في الغير الذي تضطرب فيه الحكاية المتراكبة وتشع بالمظاهر كثيراً ما تتسم بالتناقض و هي تلك المركبة المعقدة لا تستقر على حال، لا يستطيع المتلقى أن يعرف مسبقا ما ستؤول إليه، لأنها متغيرة الأحوال، فهي على شأن هذه الشخصية المعقدة تقول عنها شخصية غريبة الأطوار لا تستطيع تخفين أو توقع ما ستؤول إليه[35].

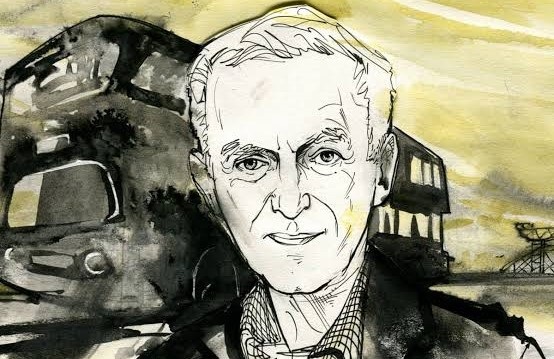

التعريف بالمؤلف

عبد الرضا صالح محمد هو كاتب وروائي وقاص وفنان تشكيلي عراقي، ولد في جنوب العراق في محافظة ميسان عام 1950، وهو عضو في نقابة الفنانين العراقيين، وجمعية التشكيلين العراقيين واتحاد أدباء وكتاب العراق، حصل على عدد من الجوائز الأدبية في القصة القصيرة وله مؤلفات عدة منها: إمرأة الظل، أضغاث مدينة، خرير الوهم، ثلاثية اللوحة الفارغة، بعد رحيل الصمت، سبايا دولة الخرافة، الكواز ورحلة التيه.[36]

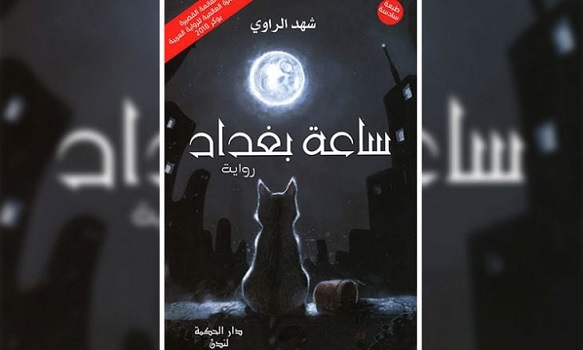

ملخص رواية (إمرأة الظل):

تقع الرواية في 249 صفحة مقسمة إلى جلسات، تدور أحداث الرواية حول امرأة غيورة وماكرة لعوب (أطياف وهي نفسها فاتن) التي تحب منذ الطفولة بطل الرواية (عدنان) الذي يحب صديقتها (وفاء) التي يفضلها عليها ويختارها زوجة وينجب طفلة منها (صبا) فيعيش في استقرار وسعادة زوجية دامت 15سنة، ثم تبقى هذه المرأة تلاحقه حتى بعد زواجه، ثم تختفي لفترة طويلة يعلم بعدها أنها تزوجت خارج العراق، وتبدأ الأحداث في ألأعظميه ببغداد عندما كان (عدنان) الذي يبلغ الخمسين من العمر يتجول في السوق ليشتري هدايا لأبنته وزوجته قبل عودته لمدينته، وهو موظف بسيط قادم بمهمة ابتعاث من دائرته في العمارة إلى بغداد، وعندها يلتقي بالصدفة بشابة جميلة تغويه ويعجب بها فتسلب عقله لدرجة الوقوع معها في المحرمات وارتكابه الخيانة مع هذه المرأة صاحبة الماضي الغابر والحاضر الضبابي (أطياف) ولكنه يكتشف فيما بعد أنها (فاتن) عادت من جديد لتدمر أسرته وحياته، وبذلك ينشأ صراع حاد بينهما يؤدي إلى مرضه النفسي الذي يشرف على علاجه دكتور نفسي يتعرف علية في عودته من بغداد في السيارة التي تقلهما إلى مدينة العمارة وهو الدكتور(عماد) الذي يشرف على علاجه بعد عودته إلى العمارة، ولا سيما بعد دخول عدنان في دوامة من الشك بالمرأة التي مارس معها نزوته الشهوانية العابرة التي أصبح يشبهها بامرأة يعرفها سابقاً تشبهها، وشكه ايضاً بزوجته الوفية التي يظن أنها مثله خائنة من جهة، ومن جهة اخرى يعاني تأنيب الضمير على فعلته التي يشعر بسببها بأنه تم فضحه بسبب تعامل زملاء عمله معه وتعامل زوجته له، ما أوصله إلى مرحلة الانهيار العصبي.

وأخذ ينبش في ذكريات الماضي ويستذكر مرحلة الطفولة والشباب ونشأته الأولى في قضاء المجر مع (وفاء وأطياف وأخيها يوسف) فتعود هذه الشخصيات كأشباح تطارد خياله المجهد، فيقرر إن لا راحة له إلا بعد ان يتأكد من المرأة التي لها ظل فيعود إلى بغداد مرة أخرى ليبحث عنها ليتأكد من هويتها ويحاول أن يبعدها عن حياته ويقطع صلتها بزوجته خشية أن تفضحه أمامها، وبعد ملاحقة ماضيها من اخيها (يوسف) أستطاع واخيراً تحديد موعد آخر يجمعهما، وسرعان ما يشعر أن هذا الموعد قد اخذ غير منحى لأنها لم تتقبل فكرة ألابتعاد عنه حتى بعد انتقامها منه.

فيحدث نقاش محتدم بينهما يؤدي إلى التدافع فتسقط أطياف ويتوهم أنه قتلها، ويهرب مسرعاً للعودة إلى مدينة عماريا، وبعدها تبدأ رحلته في التعذيب النفسي والتوهم والشك والخوف والقلق والتيه في دوامات الترقب لمواجهة مصير السجن، فتنتهي الرواية بعد احتدام المشاهد والحبكات وتنوع أشكال الرواة التي تسرد من وجهة نظرها حكاياتها أو حكايات غيرها فتدفع الأحداث إلى الاشتباك الذي ينتهي بتأزم يقود إلى الحل في النهاية نفاجأ بأن(عدنان) راقد في مستشفى حوله زوجته وابنته تذرفان الدموع وَسَط فرحة عارمة بعودته للحياة بعد ان كان مَيِّت سريرياً وهو يفتح عينيه أثر غيبوبة دامت أسابيع، ونكتشف أنه كان ضحية انفجار في سوق ألأعظميه حتى قبل أن يشتري الهدايا لأبنته، وهذه الهواجس والذكريات والصراعات التي طالته والترقب الذي عاشه والخيانة التي ارتكبها، ماهي إلا بواطن عقله الداخلي اللاوعي فقد كانت من وحي خياله الغير يقظ، وجميع أحداث الرواية لم تحدث لكن ربما تكون الأشخاص حقيقية لأنهم أطياف الماضي الذي يمثل في رغبته الدفينه (بفاتن) التي لم يصارح نفسه باشتهائها مسبقاً، أو ربما يكون هذا السيناريو والاسترجاع وسيله ليعمل عقله على نسج هذه السيناريوهات لكي لا يدخل في سبات الموت فيبقى حيٌّ يُرزَق.

التطبيق

أن رواية (امرأة الظل)تضمنت الكثير من الشخصيات (رئيسة وثانوية) و (المعقدة والبسيطة) فجعلت العمل الروائي ينهض بالأحداث وصولاً إلى الذروة والصراع فالشخصيات هي أحد تقنيات العمل السردي والروائي جعل لها ملامح وتوجهات عقائدية وفكرية أيديولوجية بالأضافة إلى عقد نفسية في شخصياته الرئيسية فجعلها تنكشف ووتوضح جوانبها للقارئ، ولأنه راوي عليم فهو يسرد عن شخصياته وعن ماضيها ومستقبلها وهو يعرف مايظهر منها وما بطن وهو عليم ببواعثها الداخلية النفسية وسلوكياتها وقسماتها وبواطنها فقد رسم ملامح كائناته الورقية بكل دقة وجعل القارئ يكتشف بالتأويل أنماط من هذا الصراع الأجتماعي والنفسي والديني والسياسي لهذه الشخصيات سواء كان صراعها داخلي بين ذاتها أو خارجي مع غيرها والمجتمع، ومن اهم انماط الصراع تبعاً لنوع الشخصيات وتطور الأحداث في الرواية هي:

1-الصراع الاجتماعي: في الرواية يوجد نمط الصراع الأجتماعي من أحتدام واشتباك الاحداث التي تشترك من فعل الشخصيات في الرواية ومنها شخصيات ثانوية نامية معقدة، كشخصية (يوسف) وحكايته مع حبيبته(ديما) فيظهر الصراع الطبقي بينهم والذي أحال من فكرة استمرار زواجهم (يوسف) المهندس والحاصل على شهادة الدكتوراء في الهندسة المدني، لكنه يبقى شخصاً وافداً من الجنوب وتحديداً من قضاء (المجر) في محافظة (ميسان) وهو من أبناء الفلاحين اصحاب الطبقة البسيطة الفقيرة، أو ماتسمى (البلورتاريا) أما (ديما) البنت المدللة، ابنة الطبقة المخملية تسكن منطقة (المنصور) في محافظة (بغداد) واهلها من اصحاب التجارة ورؤوس المال اي من الطبقة (البرجوازية) فهذا الأختلاف الطبقي والأقتصادي ولد صراع بين الشخصيات (خارجي) مع المجتمع وأعرافه صراع الفقير والغني وأختلاف المستويات المعيشية، حال دون اكتمال قصة حبهما وزواجهما، فكان سبب هذا الصراع هو(المجتمع) وقيوده الأقتصادية، ومثال على ذلك: "ذات جمعة كنت مشغولاً بتنظيف البيت، جاءتني مكالمة من امرأة لا أعرفها، ولما سألتها من تكون قالت:

- أنا (ديما) ابنة بهجت المقاول الذي تعمل معه" ص108.

ومثال ذلك أيضاً في وصف يوسف لمكانة ديما المجتمعية وحياتها المترفه في قوله: "كانت ديما تنتظرني على باب القصر وعندما دخلت، جلست في صالة طولها كذا وعرضها كذا كأني جالس في قصور النبي سليمان (ع)، صروح ممردة بالقوارير، ولجة كأنها ماء البحر ونقوش تعجز العين عن متابعتها، ورقوش ومنمنمات غاية في الدقة، ومنحوتات تحكي لك مقامات الترف وأخيلة الستائر والأرائك وغيرها" ص109.

وفي نهاية الصراع تبخرت الأحلام وافترقا الحبيبين لفوارقهما الطبقية، ومثال ذلك: " نعم ما دمنا نحب بعضنا، ولم يكن حاجز بيننا سوى أبيها بهجت والأيام كفيلة بتذليله والقبول بالأمر الواقع، وتعود الأيام صافية نسكن بقصره وتحت رعايته. لكن الذي حصل بعد ذلك غير هذا"ص118.

ويمكن ملاحظة نوع آخر للصراع المجتمعي في شخصية نامية أيضاً ومعقدّة وهي (لين) فتاة ليل الهاربة من أهلها، والتي اجبرتها ضغوط المجتمع وسلطته المضطهده لها، فصراعها الشخصي كان سببه إفرازات المجتمع واصحاب السلطة ومنهم (الضباط) وأستغلالهم لها ومعاملتها كسلعة للمتاجرة بشرفها وجسدها والنظر كوعاء لهم لتفريغ شهواتهم الحيوانية وكأنها ليست من البشر ولديها روح وفكر، ومثال ذلك: "اضریت عن تناول الطعام الذي يدس فيه المخدر حتى صحيت وهددته بأهلي وعشيرتي، وأن ما يفعله جريمة لا تغتفر، وأن ورائي رجالاً بل راح يضحك مستهزئاً بي، اخبرته سيقتصون منه أو أنا أقتص منه إذا لم يتركني لحالي، لكنه لم يصغ لكلامي، تشاجرت معه ودفعته، وبدأت بالصراخ بكل قوتي، ولما رأى الغضب والهيستريا مني صفعني بكل قوته على وجهي حتى أدمى فمي"ص141.

فهذا الصراع مع الشخصيات الأخرى كان سببه المقاومة ورفض الأستغلال، وخاصة هي من أسرة محافظة وكانت زوجة مخلصة ولديها تحصيل علمي، لكن ظروف الحياة والفقر وتخلي اهلها ومحاربة المجتمع لها والاعتداء عليها واغتصابها، جعلها تنحرف بالإجبار وتتغير سلوكياتها، ومثال ذلك بقولها: "لقد باعني النذل كما تُباع الخراف في حضائرها، أو كما تباع النساء في سوق النخاسة، وكأني ملك له"ص143.

وكذلك أيضاً: " لم تفعل بي كل هذا؟ ألا تعلم أني بنت أناس ولي زوج وطفلان؟ وأنا قادمة من أهلي لرؤية أطفالي ؟ أليس لك ضمير؟ ألا تخاف الله؟ ولو كانت لك أخت، هل تحب أن يفعل بها كما تفعل بي؟ أما شبعت؟ أرجوك أطلقني أرى أطفالي"ص141.

وادى ذلك الصراع الاجتماعي أن تصبح من الطبقة اصحاب الفقيرة المهمشة المسحوقة تسكن منطقة (البتاوين في بغداد) ومثال ذلك: "سقطت دموعها، وراحت تبكي وتتمتم، أين كنت ؟ وماذا صرت ؟ تائهة لا سكن لي ولا أهل ولا معين، يا حرقتي على أطفالي منذ عامين لم أرهم، وزوجي حبيبي الذي ضحى من أجلي لا خبر له، مضى دار العز، وسكنت دار الذل والهوان، وبقيت في ضلال لا أعرف أين ومتى ينتهي بي المطاف"ص142.

والمؤلف يصور لنا في روايته هذا الصراع الناتج من ظلم المجتمع لهذه الطبقات المهمشمة واستغلال فقرهم وحاجتهم، والتأثير في توجهاتهم الأخلاقية فالروائي يمثل صراع (لين) الخارجي مع مجتمعها ومع أهل زوجها الذين طردوها بعد استشهاد زوجها (مصطفى) في الموصل واخذهم لأطفالها وحرمانها منهم، فظلم أفراد المجتمع لها جعلها في صراع مع محيطها الخارجي ومع شخصيات أخرى في الرواية، وصراع مع ذاتها (الداخلية) وهذا الصراع يذكره الروائي كنوع من التبرير لبعض الشخصيات التي نراها في واقعنا الاجتماعي وكيفية تبرير سلوكها ورضوخها للظروف القاهرة وإستسلامها وحتى التحكم في انحرافها عن مسيرها المستقيم وفيه نوع ايضاً من التبرير لأفعالها الناتجة من قسوة المجتمع لها.

2-الصراع السياسي أو الايديولوجي: ويمكن رصد نمط هذا الصراع في الرواية بأفعال شخصياتها النامية والمعقدة وهي غالباً ماتكون شخصيات رئيسية كشخصية الطبيب النفسي والأمراض العقلية (عماد) صديق عدنان أو ربما هو صوت المولف الذي يختبأ خلف هذه الشخصية بتقنية (القناع) أو (المؤلف الضمني) ليتخذ هذه الشخصية كستار يبث من خلالها افكاره الأيديولوجية الخاصة، فبتقنية (الأسترجاع)وعلى لسان شخصية (عماد) يروي لنا الماضي وصراعه مع السلطة المتمثلة بالنظام الدكتاتوري ومثال ذلك: "لم أكن أعرف أن السياسة متدنية إلى هذا الحد من الحقارة والجريمة في هذا الوقت، وكل ما أعرفه وعشته أن للإنسان حرية في رأيه ومعتقداته أياً كانت فقط عدم القيام بأنشطة تتعارض مع توجهات الدولة ومحاربتها، ومن هنا بدأت المعاناة والحرب العلنية تجاهي، وأول الغيث ما تفاجأت به هو القطر، فقد تم تنحيتي من عمادة كلية الطب في جامعة بغداد إلى أستاذ في نفس الجامعة، ثم بدأ التعرض والتحرش القذر بعائلتي"ص47.

فالطبيب عماد يكشف لنا صراعه (الخارجي) مع محطيه ومجتمعه واضطهاد السلطة والنظام البائد له وهروبه من (بغداد)إلى الجنوب أي إلى (العمارة) بعد خوفه على اسرته وأولاده والبحث لهم عن مكان آمن للعيش بعد أرهابهم وترويعهم من قبل أفراد الأمن، جاء هذا الصراع نتيجة لأفكار عماد الأيديولوجية الحرة الجريئة تجاه جبروت وطغيان السلطة وهروبه من حبل المشنقة بسبب تحديه السلطة كمواطن عراقي ثائر وتصديه للنظام الجائر، وصراعه هذا افقده الأمن والحرية والعيش بخوف وقلق التعذيب والسجن، وهو يصف حال التغرب المجتمعي اثر الفكر الذي يحمله الانسان الحر والذي يستمر بطبع الانسان وديمومته حتى في زمن مابعد سقوط الدكتاتور، ومثال ذلك: "أما ما يشوب البلاد الآن من كثرة الأحزاب والتكتلات والجماعات فهم في أغلهم أناس غير متعلمين ولا متحضرين جاءوا من خلف الحدود مجندين من الدول التي لجأوا إليها لتنفيذ مصالحها ومطامعها، وما تمليه عليم تلك الدول من أوامر، ضاربين عرض الحائط بما يعرف بالانتماء الشريف للوطن ومقدساته"ص53.

وقد يشترك الصراع السياسي والفكري الديني والمجتمعي في أحداث الشخصية الروائية الواحدة في وصفها صراعاً خارجياً له، وهذا الصراع يكشفه لنا الشخصية الرئيسية، شخصية بطل الراوية(عدنان)، ومثال ذلك: "ففي زمن الطاغية ذقنا الأمرين من كبت الحريات ومجاعة عامة أدت بالعراقيين إلى الهجرة من البلاد تخلصاً من جور الحاكم الذي زج العراق في دوامة من الحروب راح ضحيتها الملايين من شباب ورجال الوطن، ثم سقط هذا الصنم، واستقبلنا من جاء بعده استقبالاً كبيراً. منا أننا سنعيش بسعادة ورخاء، فى ظل سياسيين يرفعون شعار الحزب، والرايات الدينية، حتى توضح أنهم اكثر بشاعة من غيرهم فنهبوا خيرات البلد"ص70.

والمؤلف هنا ينقل افكاره الأيديولوجية التي ينقلها للقارئ أو المروي له بأتخاذه شخصية (عدنان) كقناع وهو يتحدث عن الوضع السياسي وما يخلقه من صراع مجتمعي وسياسي وديني عاشه المواطن العراقي في قبل سقوط الدكتاتور وبعده، وهذا الصراع السياسي يصوره الروائي في اقوال وافعال شخصياته التي تدفع الحدث للتطور وصول الصراع إلى ذروته، ومثال ذلك: "لم تكن هذه الاستراتيجية وليدة العصر الحديث، فمنذ العصور القديمة والهجمات تتفاقم على بلادنا العربية للاستحواذ على خيراته وثرواته الغنية، فقدموا الجيوش والجحافل وقتلوا البشر بحجة الإعمار والإصلاحأما الآن فعادوا بعد تحرر البلدان العربية من جورهم ولصوصيتهم، ولكن بطريقة أخرى من خلال العقوبات الاقتصادية والتدخل غير المشروع في شؤون الدول الداخلية"ص71.

3-الصراع الديني: وفي رواية (امرأة الظل) يظهر نمط هذا الصراع الذي تجسده معاناة الشخصيات الثانوية كشخصية (وسام) أخ وفاء وشخصية (نوار) وهو صراع في المعتقد الطائفي ومكونات المجتمع العراقي، (فوسام) الطالب الحالم بنيل شهادة الطب والقادم من الجنوب من محافظة (العمارة) ليدرس في محافظة (الموصل)، وهو من المكون (الشيعي) وإما (نوار) الطالبة، ابنة احد كبار شيوخ الموصل، وهي من المكون (السني) وهذا الصراع الذي ينشأ من اختلاف الطائفتين أبان الحرب الطائفية يؤثر على هذه الشخصيتان وعلى علاقة حبهما، ومثال ذلك: "بعد إنهاء الكورس الأول بتفوق غالب سامي فيها مشاعره ولم يظهرها لها، وغالبت هي الأخرى مشاعرها وكتمتها بحزم رغم صراع العقل بالعطافة، لكنها وبدون إرادتها وجدت نفسها تهفو إليه بشدة، للقاء مرتقب قريب، وفي المرحلة الرابعة برزت بوادر للصراع الطائفي، وسريعاً ما تأجج أوارها، وراح طلاب الأغلبية يحاصرون الأقلية من طلاب المحافظات الجنوبية، وتهديدهم بالرحيل من المدينة أو القتل"ص222.

فيصور لنا المؤلف عبر شخصياته الروائية حجم الدمار الناتج من هذا الصراع الذي ينشأ على مبدأ العقيدة أو الطائفة، ويصف حالة الأضطهاد الشخصي والأغتيال على الهوية كنوع من صراع العداء بين المكونين والذي تنعكس آثاره على المجتمع، ومثال ذلك: "نظر سامي بعيني نوار ثم انحنى ليلتقط القصاصة الراسية على حذائه، وعرضها أمام ناظريه، تبادرت له أول كلمة، بخط كبير تتوسط الورقة " تحذير " وبما أن نوار المعنية بها ناولها لها، ارتجفت يدا نوار وهي تتوغل بتفاصيل التحذير!.....إلى ابنة مدينتنا نوار ومن معها من طلاب الجنوب، نحذرك أولاً من مرافقة هؤلاء الضالين، وعليهم الخروج من المدينة وترك الدوام في الجامعة، وخلاف ذلك سيعرضون انفسهم إلى القتل، في غضون ثلاثة أيام، وقد اعذر من أنذر، ثم ذكر أسماء الطلاب أسفل الورقة يتصدرها اسم سامي ثم ختمت الورقة بجملة(الطلاب الجهاديون)"ص225.

فالصراع الديني ينشأ مع أختلاف المعتقد للأشخاص وبالتالي تصادمهم، وبشكل ما سيؤثر هذا الصراع على المستوى العاطفي، والمؤلف يشوقنا من خلال تمثيل الشخصيات، وتصاعد الأحداث والصراع الديني، لمعرفة من له الغلبة ؟ ومن له الهزيمة في الحب؟ وهل تستطيع العاطفة والحب بين شخصين أن تغلب هذا الصراع المحتدم؟ حتى وان الشخصيتين تمثل أقطاباً لطائفتين مختلفتين، ومثال ذلك: "تغيرت الأوضاع، بسبب الظروف الرديئة، وعمليات الأغتيال على الهوية، فمن يحتمل أن تكون نوار ذات القد الأهيف والجمال المذهل قعيدة عربة، ومن يصدق أن يكون سامي الطالب الواعد والحالم بشهادة الدكتوراه قعيد الدكان وفي رقبته مسؤولية إعالة أمه وأخته وأخيه الذي يتم دراسته خارج البلاد"ص235.

والصراع الديني قد يتظافر مع الصراع السياسي في أحداث الشخصية الروائية كشخصية الدكتور(عماد) والذي يتحدث عن اضطهاد شريحة مهمة في المجتمع من اصحاب العلم والمهن الطبية، بسبب العقيدة أو الهوية، ومثال ذلك: "استمر الحال يسير بهدوء على أتم وجه، حتى عام ٢٠٠٦م وفي خضم دوامة الاضطرابات التي اجتاحت البلاد وخاصة في العاصمة بغداد، وعلى أثر الجريمة المنظمة التي قادتها أياد خفية في إثارة الفوارق الطائفية، والقتل على الهوية، واستهداف النخب من العقول المميزة التي تخدم الوطن بإخلاص وعلمية وقدرة عالية، وخاصة أساتذة الجامعات والأطباء المعروفين بقدراتهم المهنية، هاجرت تحت التهديد والخوف من القتل إلى ألمانيا تاركاً بيتي وأولادي، وعملت هناك كطبيب ممارس في جامعة برلين، ولست سنوات عملت بجد وإخلاص ولكني كنت أشعر بالغربة والحنين إلى وطني وبيني وعائلتي"ص46.

4- الصراع النفسي: ويمكن رصد هذا النمط من الصراع بشكل كبير جداً في مضمون رواية (امرأة الظل) والصراع النفسي هو وتقريباً (ثيمة) المؤلف هنا لأنه يقسم روايته هذه إلى (جلسات) وليس فصول، كما ضمن روايته بالرمز النفسي والعلامات السيميائية النفسية للدلالة على وجود الصراع النفسي الداخلي في الشخصيات بين ذاتها وصراعها مع الشخصيات الأخرى، واهم هذه العلامات النفسية تبدأ من عنوان الرواية فأمرأة الظل دالة على ازدواجية الشخصية النرجسية التي جسدتها (فاتن) وهي نفسها (أطياف) وكأنها شخصية لها ظل وماضٍ اسود يرافقها كهالة تدل على آثامها وظلامها، والاسم (إطياف) لهذه الشخصية هو كشبح من الماضي يطارد ذكريات (عدنان) ومن العلامات الأخرى التي لها دلالات نفسية هي ارتدائها قميص باللون (الأصفر) وهذه إشارة إلى خبث هذه الشخصية ومكرها وغيرتها أو كبت غرائزها ورغبتها الشهوانية تجاه (عدنان) لان اللون الأصفر يرتبط بالحرارة، وايضاً من علامات عدم الأتزان العاطفي لديها شرب الخمر والتعطر بشكل مبالغ فيه دلالة على الأغراء لجنس الرجال، فهي امرأة لعوب استطاعت اصطياد عدنان والعبث بمشاعره وعواطفه وتمكنت من الأنتقام منه، ومثال ذلك: "كانت تدرك أنه يتأمل قدومها، وفي قرارة نفسها تؤكد أنه صيد سمين وسهل الوقوع في شراكها، وصلت قريباً منه، وتجاوزت بخطوات، ومن ثم التفتت نحوه للحظة"ص9.

وكذلك في قول الراوي وهو يصف نواياها الأنتقامية: "هذا اللقاء كانت تتمناه أطياف منذ زمن طويل، فقد انتظرته وطالما خططت له وأجهدت نفسها من أجله ولكنها لم تنله، حتى جاءت تلك المصادفة الغريبة والتي لم تحسب لها، ودون عناء، ليكون عدنان بين يديها وطوع أمرها لتنفيذ ما اختزنته ذاكرتها في سالف الأيام"ص22.

فعند تحليل شخصية (أطياف) يظهر الصراع (الداخلي والخارجي) فيها، فهي شخصية رئيسية نامية معقدة تتطور بفعل الإحداث لتخلق الصراع، ويمكن توضيح نمط هذا الصراع في هذه الشخصية بإتباع تصنيف (سيغموند فرويد):

(الهو): يتمثل (باللاوعي) في شخصية أطياف هي الغرائز والرغبات العاطفية المكبوتة، وسلوكياتها الغير متزنة وانحرافها بممارسة الرذائل والخيانات الزوجية لكلا ازواجها (جلال) و(عواد)، وكذلك سعيها للإنتقام من (وفاء) زوجة (عدنان) لغيرتها منها وكرهها لصديقتة طفولتها وسبب ذلك هو تفضيل عدنان وفاء عليها وأختيارها زوجة له بدلاً منها، فتظهر رغبات اللاوعي بالعودة لهذه الشخصية (النرجسية) المغرورة التي تجد صعوبة في تقبل رفض عدنان لها ففي أول فرصة سنحت لها تمكنت من أغواء عدنان وإيقاعه في شباكها العنكبوتية فقد أغرته وجعلته يخون زوجته (وفاء) المخلصة، وهذه الرغبات المكبوتة تظهر الشخصية بصورة سوداوية من الداخل تعيش صراع الحب من طرف واحد والرفض من الشخص الذي تحبه فتقرر الأنتقام منه وتلقي بضلها على حياته الهانئة فتدمره، ومثال ذلك: "لقد فعلت فعلتها هذه العنكبوت، ونصبت شباكها المحكمة لتسلل إلى قلبينا وتفترس تلك العلاقة المحكمة من طيبة وحب وحنان، ما إن تزوجت فاتن ورحلت بعيداً عن وجهها، استقرت وهدأ بالها، كل هذه الفترة التي مضت اختفى وجودها عنهما، والآن تعود بأبشع وجه لتخطف زوجها بكل سهولة، وهو يعرف أهدافها السيئة، ونواياها الخبيثة"ص203.

(الأنا الأعلى): وهو مستوى الوعي في شخصية (أطياف) والذي يتمثل في الهواجس النفسية من الأصرار على الأنتقام من (عدنان) لعدم تقبلها شعور الرفض والإقصاء والنفور من قبل عدنان، فالوعي النفسي عندها يتجسد في رفض انوثتها واحساسها بأنها شخص غير كافي فمنذ الطفولة تشعر بالنقص منذ أيام الطفولة والصداقة بينها وبين يوسف اخيها ووفاء وعدنان، فهي صدمات طفولة امتدت لفترة النضج النفسي، مما ولد لديها الصراع الذاتي والثأر لأنوثتها المرفوضة، ومثال ذلك: "فقالت: لا تتحاذق ! لا بد أن تكون إحدانا أجمل من الأخرى.

سكت ولم يجبها، ثم أقسمت عليه أن يقول الحق، وكانت مغرورة بجمالها، تعد نفسها إحدى ملكات جمال العالم، صحيح أنها جميلة، ولكنها فضة مبتذلة تخون صديقتها(وفاء) التي تحبها، فأقبل عليها عدنان بوجهه قائلاً: أنظرى يا فاتن إنك صديقتي وزميلة الطفولة ولا ينقصك شيء، إنما الزواج قسمة ونصيب، فليس الجمال وحده يجعل المرء يُقدم على اختيار أميرة أحلامه، بل هناك عوامل أخرى تؤثر في اختياره، تتعلق بتربيته ونفسيته، وانا اخترت شريكة حياتي وفاء وانتهى"ص27.

(الأنا): وقد تجسد في نظرة المجتمع لأطياف الذي نتج عنه (صراع خارجي) يتمثل بالأشمئزاز من أفعالها، ونبذ اخيها (يوسف) لها، وخاصة لأنها شخصية صعبة الترويض وغير مستقرة وغير سوية، وزوجة خائنة لم تحافظ على زوجها (جلال) الذي طلقها، وثم زوجها (عواد) الذي خانته أيضاً وتقبل ذلك في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك طلقها من شدة انحرافها واستخفافها وعدم تقديرها للحياة الزوجية، وهذا الصراع مع محيطها الخارجي ولّدَ صراعاً لديها، ومثال ذلك: " لما علم زوجها (جلال) ذلك منها، نصحها بعدم الخروج والسهر مع اسر يختلفون بعاداتهم وتقاليدهم عنهما، لكنها لم تستجب لنصحه، ولما كرر عليها ذلك ازدادت عناداً وتحدياً له، فما كان منه إلا أن رحلها إلينا"ص170.

وكذلك في قول يوسف الذي يصف انحدارها الخلقي: "وراحت تخرج بدون علمي، وتقضي نهارها خارج البيت، وأحيانا تعود في الليل استأت منها ومن تفاهاتها، وفي ذات ليلة وصلت الشقة في ساعة متأخرة من الليل، وكنت أنتظرها، شممت رائحة الخمر من أول دخولها، لم أشأ الحديث معها؛ لأني أعرف سرعة غضبها، خوفاً أن تعود في ذلك الليل للخروج من شقتي، فأجلت الحديث معها إلى الصباح"ص171.

فالمؤلف رسم ملامح هذه الشخصية بكل دقة وهو عليم ببواطنها النفسية وتقلباتها المزاجية التي تبين لنا بإنها مريضة بعقد نرجسية(سايكوباثية) منتقمة تهوى السيطرة، تعيش صراع مع نفسها ومحيطها وصراع خاص بها مع شخصية أخرى وهي (عدنان)، فيدور بينهما حوار يحتدم الصراع به وصولاً لإرتكاب عدنان جريمة قتلها، ومثال ذلك: "ثم وقفت كأفعى تفح كما لو أن خطراً داهمها، وهي تتهيأ للهجوم، جئت بي هنا لتوضح لي كراهيتك، وتدوس كرامتي، وأنا أتصور أنك تغيرت وجئت لتصلح اخطاءك؟!

-لا بأس، أنا كل ما أبغيه هو التفاهم معك.

- التفاهم على أي شيء؟

عليكِ أن تبتعدي عني وعن عائلتي وتدعينا نعيش بسلام، ضحكت ضحكة هستيرية، وبدأت تعربد وتصرخ وتقطع شعرها، وتكيل له أقذع الشتائم والسباب، جئت لتهينني أيها الحقير، القذر، تظهر الفضيلة أمام وفاء، وأنت أكبر دنيء؟! فحاول تهدئتها وإسكاتها بكلمات لطيفة ورجاها أن تسكت، فإن صوتها وصل إلى مسامع سكان العمارة، فتمادت وراحت تبحث عن آلة تضربه بها، وحمداً لله لم تجد، فعادت كالكلب العقور ومسكته من قميصه بيد وفي الأخرى تضرب وجهه وصدره، وهي تصرخ، أخرج أيها الحقير الدوني، فإن كل ما جرى لي بسببك، وكل ما صرت إليه من ورائك، أنت وزوجتك وفاء، تأمرت علي وسرقتك مني.

وراحت تهزه بعنف حتى تقطعت بعض ازرار قميصه، ثم تركته وبصقت في وجهه، فأثارت غضبه مسكها من كتفيها بقوة وهزها وهو يقول:

أما اكتفيت ؟! ايتها المريضة؟ لم أحبك يوماً، وكنت أكرهك منذ الطفولة، وما كان بيننا من أيام لم أعرف أنها أنت، إليك عني، دفعها ليتجاوزها ويخرج، لكنها تشبثت به، حاول التخلص منها وإبعادها عنه، فدفعها، فترنحت ثم هدأت وذابت كالعجينة الطرية وسقطت في قاع الصالة"ص183.

فهذا الحوار يصور حدة الصراع النفسي بين شخصية (أطياف) و(عدنان).

***

نور ضياء فالح حسين

........................

المصادر والمراجع

1-الأدب والصراع الحضاري، عود شلتاع، دار المعرفة، دمشق، سوريا، 1995.

2-البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، أحمد مرشد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 2005.

3-التفسير العلمي نحو نظرية عربية جديدة، نبيل راغب، ط1، لبنان، بيروت.

4-الدليل إلى تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم)، محمد بو عزة، دار العربية العلوم، ط1، 2010.

5-الرواية والتحولات، عامر مخلوف، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، 2000.

6-الصراع الأجتماعي في رواية (عمالقة الشمال) لنجيب كيلاني، من منظور كارل ماركس ودراسة الأدب الأجتماعي، إنتان أوكتفيينا، جامعة مولانا مالك ابراهيم الأسلامية، 2022.

7-الصراع في رواية (وبدأ الظلام) لعمرو المنوفي، شمار إبتسام، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، كلية الآداب واللغات، 2020.

8-المدخل في الأيديولوجيا والحضارة، خليفة عبد الرحمن وأفضل الله محمد إسماعيل، مكتبة سبتان للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2006.

9-المصطلح السردي، جيرالد برنس، تر: عابد خزنة دار، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2003.

10-المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، أحمد كريم رحيم الخفاجي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2012.

11-المعجم الفلسفي، جميل صليبيا، دار الكتاب اللساني، لبنان، ط1، 1971.

12-النظرية المعاصرة في علم الأجتماع، محمد عبد الكريم الحوراني، دار مجدولاي، عمان، الأردن، ط1.

13-النقد الروائي والأيديولوجيا (من سيمولوجيا الواقع إلى سيمولوجيا النص الروائي)، حميد الحميداني، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1990.

14-امرأة الظل، رواية، عبد الرضا صالح محمد، مؤسسة حماد الراوية للطباعة والنشر، بغداد، العراق، ط1، 2023.

15-إنسانية الأنسان، رالف بارتون، تر: سلمى خضراء الجيوسي، دار المعارف، بيروت، لبنان، 1961.

16-أنواع الصراع في روايات نجيب كيلاني، احمد ميساوي، 1994.

17-بنية النص السردي في منظور النقد الأدبي، حميد الحميداني، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1990.

18-تحولات الشخصية في الرواية العراقية بعد عام 2003، سارة راضي بشارة، مجلة الدراسات المستدامة، العدد الرابع، 2021.

19-تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، يمنى العيد، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط1، 1990.

20-دراسة الصراع الأجتماعي في رواية الأرواح المتمردة، رسالة ماجستير، كلية الآداب، أندونوسيا، 2018.

21-دراسة بنية الشخصية في رواية ماجدولين لمصطفى لطفي المنفلوطي، رحالي سهام وكراري إيمان، مذكرة ليسانس، 2021.

22-عناصر الرواية الأدبية، يوسف حسن حجازي، ط1، 2010.

23-عناصر القصة القصيرة، كمال غنيم، الجامعة الأسلامية، غزة، 2015.

24-في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات، فائق مصطفى وعبد الرضا علي، مديرية الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بغداد، العراق، ط1، 1998.

25-نظريات الشخصية، راضية طامش، مطبوعة بيداغوجية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 2022.

26-نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، مجلة عالم المعرفة، 1998.

27-نقد الفكر الأجتماعي المعاصر، محسن خليل عمر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1978.

ينظر، التفسير العلمي نحو نظرية عربية جديدة، نبيل راغب، ص214.

تحولات الشخصية في الرواية العراقية بعد عام 2003، سارة راضي بشارة، ص472.

ينظر، الصراع في رواية وبدأ الظلام لعمرو منوفي، شمار إبتسام، ص21، 22.

ينظر، تحولات الشخصية في الرواية العراقية بعد عام 2003، سارة راضي بشارة، ص471.

ينظر، عناصر القصة القصيرة، كمال غنيم، ص1، 2.

ينظر، الرواية والتحولات، عامر مخلوف، ص25.

عناصر الرواية الأدبية، يوسف حسن حجازي، ص18.

ينظر، دراسة الصراع إلاجتماعي في رواية الأرواح المتمردة، ص67.

ينظر، عناصر الرواية الأدبية، يوسف حسن حجازي، ص19.

نظريات الشخصية، راضية طامش، ص20.

ينظر، النقد الروائي والإيديولوجيا، حميد الحميداني، ص23.

ينظر، انواع الصراع في روايات نجيب كيلاني، احمد ميساوي، ص62.

ينظر، نقد الفكر الإجتماعي المعاصر، محسن خليل عمر، ص18.

النظرية المعاصرة في علم الإجتماع، محمد عبد الكريم الحوراني، ص86.

ينظر، الصراع الإجتماعي في رواية(عمالقة الشمال)لنجيب كيلاني من منظور كارل ماركس، إنتان أوكتفييانا، ص27.

الأدب والصراع الحضاري، عود شلتاع، ص97.

ينظر، المدخل في الأيديولوجيا والحضارة، خليفة عبد الرحمن وأفضل الله محمد إسماعيل، ص26.

ينظر، الصراع في رواية(وبدأ الظلام) لعمرو المنوفي، ص20.

المعجم الفلسفي، جميل صليبيا، ص725.

ينظر، عناصر الرواية الأدبية، يوسف حسن حجازي، ص23.

ينظر، الأدب والصراع الحضاري، عواد شلتاع، ص90_97.

إنسانية الأنسان، رالف بارتون، تر-سلمى خضراء الجيوسي، ص120.

ينظر، نظريات الشخصية، راضية طامش، ص31، 32، 33.

ينظر، المصطلح السردي، جيرالد برنس، ص42.

البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، أحمد مرشد، ص23.

المصطلح السردي، أحمد رحيم كريم الخفاجي، ص375.ف

بنية النص السردي في منظور النقد الأدبي، حميد الحميداني، ص51.

28- تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، يمنى العيد، ص42.

29- نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، ص91.

30- - ينظر، الدليل إلى تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، محمد بوعزة، ص39.

31- ينظر، تحولات الشخصية في الرواية العراقية بعد عام 2003م، سارة راضي بشارة، ص 466، 467.

32- ينظر، نفس المصدر السابق، ص470، 471.

33- ينظر، دراسة بنية الشخصية في رواية ماجدولين)، رحالي سهام، كراري ايمان، ص16، 17.

34- ينظر، المصدر نفسه، ص18، 19.

35- ينظر، في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات، فائق مصطفى و عبد الرضا علي، ص 138، 139.

36- امرأة الظل، رواية، عبد الرضا صالح محمد، ص245