للعرض المسرحي "اهمس في أذني السليمة"

مثل قرار المخرج د. محمد حسين حبيب بإعادة إنتاج العرض المسرحي "اهمس في أذني السليمة" بعد أربعين عاماً تجسيداً وجودياً لحلم مستمر. تُعبر هذه العودة عن تماهٍ حقيقي مع نص عاش في صميمه لعقود، حيث انتقل من شاب يُمثل الشيخوخة إلى شيخ يُعيد تجسيدها.

تُعتبر هذه العودة نقطة محورية، حيث يُبْرِز التكرار انبعاث الحياة في النص من خلال الزمن. فعلى مدى التجربة الأولى، كانت العلامات تعكس أحلام الشباب، بينما تكشف المرة الثانية عن علامات الشيخوخة، مُظهرةً أثر الزمن والتحول. يتجاوز هذا التكرار مجرد إعادة تنفيذ النص المسرحي إلى فعل تفكيك الفواصل بين الحس الفردي والزمن الاجتماعي.

يبرز المسرح كمخبر للذاكرة الحية، حيث يصبح د. حسين حبيب هو الموضوع قيد المشاهدة، مُختبراً حلبته الداخلية ومواجهاً فضاء الزمن الخارجي. وقد خلقت عودته بعد عقود انكساراً بين المشهد والواقع، مما ضاعف التجربة وغير الأبعاد، محملاً بأثقال الدور الذي قدّمه سابقاً كحلم ثم كممارسة حية.

تتجاوز هذه العودة كونها مجرد سيرة ذاتية لمخرج أو ممثل، إذ تعكس قدرة المسرح العراقي على تدوير التجربة وربط فجر المعنى بالزمن، ليصبح العرض قابلاً للتكرار كجزء أساسي من معنى الحياة ذاتها.

العنوان: "اهمس في أذني السليمة" كشف عن عمق المفارقة اللغوية وعكس أزمة التواصل الإنساني المعاصر. الفعل "اهمس" يشير إلى السرية والحميمية، بينما تحديد "الأذن السليمة" يبرز وجود عطب مسبق، مما يعكس الجسد المجزأ بين الصحة والعاهة، وسعته للسمع والصمم.

هذا الطلب - "اهمس في أذني السليمة" - يعكس عنفاً رمزياً، حيث يسعى للتواصل مع الاعتراف العميق بصعوبة تحقيقه. الأذن "السليمة" تمثل حالة نسبية وليست خالية من الضرر، فحتى الأكثر قدرة على استقبال الصوت تعاني من نقص ما.

العنوان يتجاوز ثنائية السليم/المعطوب ليشير إلى أن كل شكل من أشكال التواصل مفقود، مشوه، ويحدث من خلال قنوات معطوبة. الهمس، كفعل صوتي منخفض، يتطلب قرباً جسدياً وحرارة وثقة، وعندما يُطلب تحديد "الأذن السليمة"، يصبح الفعل الحميمي كإجراء طبي، خطوة تقنية للتعامل مع جسد معطوب.

العنوان يكشف عن الطبيعة الإنسانية حيث نهمس جميعاً في آذان معطوبة، نبحث عن توجيه الآخرين حول كيفية السمع، وحدود وصولنا، ونقاط العطب التي ينبغي تجنبها. إنها مرثية مضمرة لفعل التواصل ذاته، بينما الجمهور، الذي يُفترض به أن يكون الأذن السليمة النهائية، يظل محل تساؤل: هل يصغي حقاً، أم يكتفي باستهلاك العرض ثم يغادر؟

العمارة الدرامية للعرض: في تجلٍّ مسرحي يتجاوز حدود التمثيل التقليدي، طرحت مسرحية "اهمس في أذني السليمة" سؤال الوجود والموت بوصفه مأزقاً فكرياً يستحيل حله منطقياً.

حيث استحضر العرض فلسفة صامويل بيكيت في "انتظار غودو"، حيث البطلان ماكس وتشارلي محصوران في حالة العتبة؟ وهي الوضع البيني بين حالتين دون انتماء كامل لأيهما - عتبة مكانية وزمانية بين الحياة والموت، بين الذاكرة والنسيان.

نسج العرض من صراعه الدرامي نسيجاً متشابكاً يتناول الوضع الإنساني في كل تعقيده حيث الزمن يمر ويحني الظهور، الجروح القديمة تبقى نازفة، الاختيارات الأخلاقية تترك ظلالها عبر الأيام، العطاء من الوفرة يكشف عن فجوات طبقية ووجودية، الخوف من الموت يكشف عن خوف أعمق من الحياة، والتواصل يصبح معركة بين الصراخ والهمس. كل هذه الطبقات تتراكم لتقدم صورة عن إنسانين يحاولان أن يفهما، أن يصلا، أن يعيشا في عالم يبدو أصم وبارد وقاس.

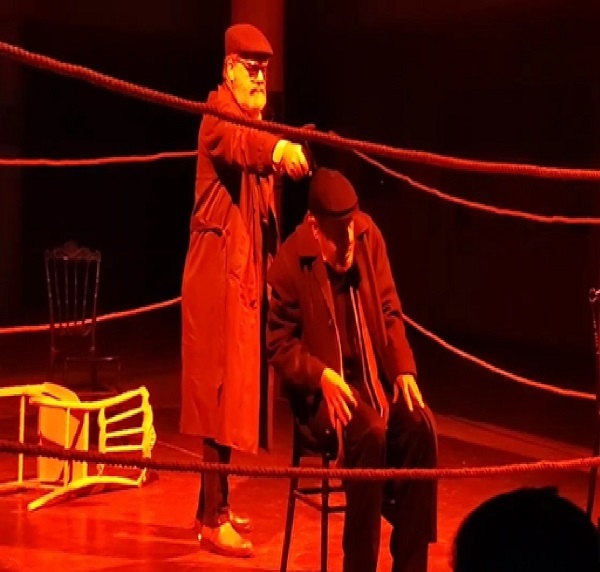

صنعت مسرحية "اهمس في أذني السليمة" عالماً تشكله كثافة الذكرى ومرونة الذاكرة وتوتر الانتظار، حيث يقف ماكس وتشارلي، رجلان عجوزان، في حلبة تشبه ساحة معركة زمنية باردة، بين الحياة والموت. كل تفصيل يشد المشاهد نحو تأمل عميق حول استحالة الفكاك من الماضي، حول كيف تهز الهشاشة الوجودية أعمدة ما تبقى من الإيمان بالمعنى، بينما يتحول كل حوار إلى اختبار للحاضر الهش بين ندوب الأمس وخوف الآتي.

أصل الحكاية: تدور أحداث مسرحية "اهمس في أذني السليمة" حول رجلين عجوزين، ماكس وتشارلي، يجتمعان في حديقة عامة. يتبادل الاثنان الذكريات، حيث يتحدث تشارلي عن زوجته وحياته السابقة، بينما يكشف ماكس عن وحدته وعدم قدرته على بناء العلاقات. يخططان معاً لإنهاء حياتهما بسبب شعورهما بالوحدة والعزلة. وفي لحظة تمثلت كحبكة وانعطاف مغاير بان التردد على تشارلي فراح يتوسل إلى ماكس لمنحه يوماً آخر وبالمقابل ماكس ما زال مصراً على التنفيذ، لينتعش الإيقاع وتنتهي تراكيب البوح بالماضي فيتجدد العرض بوجه آخر حيث يبدأ التأمل بينهما في قيم الحياة. وفي لحظة حاسمة، يستقر المسدس أداة النهاية والعدم على كرسي فارغ، تاركاً مصيرهما مفتوحاً، مما يعكس أهمية الأمل والصداقة في مواجهة تحديات الحياة. المسرحية تحمل رسالة عن ضرورة التواصل والاستمتاع بلذات الحياة البسيطة.

(ماكس): في قلب المسرحية تتجلى قسوة الوحدة: ماكس، المقيم الأبدي في عزلة جدرانها صماء إلا من وقع خطاه وصوت نفسه، لا يجد معنى ولا يجد عزاء إلا في رنين كلمة واحدة متباينة النبرة، "ألو"، كما لو أن الوجود كله يتكثف في حنينه لاعتراف الصوت البشري بوجوده. الاتصال بأرقام عشوائية يفتح له نافذة سريعة على عوالم مجهولة لم ير منها سوى الأصداء، لحظات يكتشف فيها مفارقة الإنسانية؛ نبرة "ألو" الممدودة كحضن منسي، أو المقتضبة كصفعة رفض ونفور. كل واحدة منها تضعه وجهاً لوجه أمام مدى بعده عن الدفء البشري، تعريه، وتؤكد في الوقت ذاته أن الحياة لا تزال تدور بأصوات لا تعنيه وتخص غرباء لن يصادفهم أبداً.

شارلي: هكذا يتحول الصمت إلى نشيد درامي عميق، وتتحول الذكريات إلى حلبة أخرى للصراع: الماضي الجارح، الوالد العنيف، الضربة التي لم يستطع شارلي أن يثأر لها سوى في خياله حتى لحظة موت الأب المستحق للانتقام المتأخر. رغبة شارلي المستحيلة في استعادة الكرامة تصبح قيداً أبدياً، تلدغه على هيئة ذاكرة لا تموت.

ثم تتشابك خيوط هذه الذكرى مع تحولات المصير الشخصي؛ ماكس الذي يجر ماضيه كثقل مقيم كونه كان مدمن مخدرات يحاول أن يغري حاضره بالنسيان أو بالتكفير، متخبطاً بين ثقل الذكرى ووطأة الزمن الذي لا يرحم.

المشاهد المحورية تتكثف حول انحراف مفهوم التضامن؛ المعطف الذي يمنحه ماكس لشارلي عند شعوره بالبرد ليس تضحية خالصة، بل تجرّد من فائض صار بلا معنى بعد أن فقد دفئه وخصوصيته في لحظة إفراغ مستمر للمعنى الأخلاقي. العرض يتقن تعرية مزاعم الكرم وفوارق الملكية حتى في أحلك الظروف، كاشفا الصدوع الطبقية في أعمق مستوياتها النفسية والجسدية.

مثابات عالية:

1- تمثل الحلبة المسرحية فضاءً مفارقاً يتجاوز حدود المساحات التقليدية الماثلة أمام الجمهور، حيث تتحول إلى هيتروتوبيا مركبة تشبك الانغلاق بالانفتاح، مما يفضح عزلة الطاعنين في السن ويعيد اختبار حرية الشباب. تعكس هذه الدينامية عبر الخيوط الأربعة حدوده المكانية الواضحة، لتخلق سجناً شفافاً يُرى لكنه لا يُخترق. الجدار الرابع، المواجه للجمهور، يتحلى بصفة متناقضة؛ مغلق في حقيقته المادية حيث يبقى الممثلون محاصرين في عالمهم، لكنه مفتوح بصرياً للمشاهدة، مما يجعل الجمهور سجيناً في محيط آخر.

ترسيخ تلك العزلة بين الممثلين والجمهور يتطلب شفافية انتقائية تُعزز من المشاهدة والاطلاع دون تدخل. هذا التوتر بين الانفتاح والانغلاق يخلق رؤية مرتبكة تُذكّر بمفهوم التشويه البصري، حيث تبدو الصورة مشوهة من زاوية لكنها تتضح من زاوية أخرى، لتظهر الحقيقة كحقيقة متشظية، قلقة، وغير مستقرة. داخل هذا الإطار، يمثل المسرح سلطةً معقدة تعكس التوترات الشبكية بين الأجيال. جهاز البانوبتيكون المعكوس يجسد مراقبةً يتعرض لها الأفراد دون وعيهم، مما يعزز من دور الحلبة المسرحية في تشكيل الوعي الاجتماعي.

2- يتمتع المخرج بمهارة فريدة في صياغة الحوار بين العجوزين والشابين، حيث يُصبح جسراً للمراقبة المتبادلة. يتحول المسنون من متفرجين إلى ناظرين يتحسسون ضوء الشباب وحركتهم، بينما يظن هؤلاء الشباب أنهم يمارسون حرية في الخارج. هذا التفاعل العميق يتجلى في هوامش المسرح، حيث يُعبّر العجوزان عن هويتهما بشغف ويتقبل الشباب تنوع الأفكار والأحاسيس المراقَبة، مما يُشرك الجميع في حالة من الوعي الذاتي المستمر.

هذه الجزئية الفلسفية البلاغية الإخراجية المحمدية تتجاوز تجربة المسرح كونها عرضاً لتصبح فضاءً حوارياً معقداً يُعيد تشكيل النسق الاجتماعي. يلتقي القديم بالجديد، ويتداخل الوعي الجماعي مع التجربة البشرية في بحثٍ دائم عن الفهم والتحول. يتحول الجمهور إلى عنصر فاعل، محاصر بين نظرات المراقبة وأصداء العجوزين، مما يقودهم إلى إعادة التفكير في تجاربهم الفردية ومراجعة معاني الهوية والانتماء.

3- تتعمق الرؤية النقدية للمسرح في التفاعل بين الفضاء المادي والرمزي، حيث تتجاوز الجدران الأربعة للحلبة الحدود التقليدية. الجدران الثلاثة التي تواجه الجمهور تمثل العلاقة المباشرة بين الأداء والوجود البشري، بينما يشكل الجدار الرابع إطاراً مثيراً للتأمل الذي يواجه جمهوراً آخر مغايراً. يمكن أن يكون هذا الجمهور ملائكةً أو حيوانات أليفة محتجبة، مما يفتح المجال لتأويلات متعددة تعكس الأبعاد الروحية والنفسية للعرض.

الممثلان لا يكتفيان بتجاهل الجمهور كآلية تمثيلية لابد من التحلي بها على الخشبة بل يشيران إليه مباشرة، محولين إياه من متفرج غير مرئي إلى كائن مُلاحَظ ليتحقق الانقلاب الإبستمولوجي (تحول جذري في علاقة المعرفة بالسلطة): الممثلان يصبحان متفرجين.. الجمهور يصبح هو الممثل الحقيقي.

فعندما يشير تشارلي نحو الجمهور ويتحدث عن العلاقة بين الشابين، تُنشأ لعبة المرايا الزمنية وانعكاساتها، ليتفجر السؤال الوجودي: من الأصل ومن الصورة؟ إذا كان الممثلان العجوزان يمثلان مستقبل الشباب في الجمهور، والشباب يعيشون حياتهم كتمثيل اجتماعي (تقديم الذات عند جوفمان)، فمن يحاكي من؟ الشباب من الجمهور يشاهدون نهايتهم المؤجلة على الخشبة، والعجوزان يشاهدان بدايتهم المفقودة في الصالة. هذا التبادل الزمني الانعكاسي يخلق ما يسميه كيركيغارد قلق الاحتمال (الخوف ليس مما هو كائن بل مما قد يكون) - الشباب يرون مصيرهم، والعجوزان يرون ما لا عودة إليه.

هنا تصبح هذه اللحظة تفاعلاً ديناميكياً بين الأبعاد المادية للأداء والبعد الرمزي الذي يمثله الجدار الرابع، مما يُنشئ تفاعلاً متداخلاً بين الجسدي والأثيري. لا تقتصر وظيفتها على كونها إضافات بصرية، بل تصبح الأبعاد الرمزية مفاتيح لتجسيد القضايا الاجتماعية والنفسية الأعمق، مما يُثري تجربة الجمهور ويغني النص المسرحي بمعانٍ تتجاوز السطح، لتصل إلى أعماق التعبير الإنساني. هذه الدينامية تُبرز الحوار المنفتح بين الممثلين والجمهور، مما يُوجد فضاءً غنياً بالاستكشاف والتأمل في الوجود الإنساني.

4- تتصاعد مستويات التأويل مع الشجرة التي تستهل بها المسرحية تأملها في الزمن والشيخوخة. الشجرة الصامدة منذ قرن تحمل معاني الصمود بنقاء سلبي، وجود ساكن بلا مشروع أو قصد، لكنها تتحول إلى موضوع حسد صامت لدى الإنسان الراحل بسرعة، الذي يعاني من لعنة الوعي، يلتاع للمعنى حتى وهو يدرك استحالته. الشجرة لا تعاني، لا تختار، لا تندم. تقف شاهداً أخرس على هشاشة الإنسان، وتتكرر فوق مشاهد الحلبة كمرمز للفناء، للشاهد المنيع الذي لا يحزن لما ينقضي.

يتجلى حديث ماكس وتشارلي في اختلاق جزئية الشابين والشجرة، رغم عدم وجودهما الفعلي، كمحاولة لتجاوز فكرة الانتحار التي تمثلها تساؤلات تشارلي الوجودية، مثل سؤاله "هل جئت به"، معبراً عن رغبته في العودة إلى الحياة. يكشف هذا الحوار عن توتر عميق بين الرغبة في الاستمرار والهروب من المأزق الوجودي. تتضح تعقيدات العلاقة بين المراقب والمراقَب، حين يُذكّر ماكس بالكآبة، في حين يسعى تشارلي للابتعاد عن شبح الموت الذي يلوح في الأفق، مما يعكس انفصال الأجيال.

5- يستثمر الثنائي انقضاء الوقت كأمل في العثور على منقذ أو تغيير ينقض على حكاية الانتحار، مُعززين بذلك الشعور بأن الحياة لا تزال تحمل في طياتها إمكانيات متجددة. تُعتبر هذه الدينامية وسيلة دفاعية تبتعد عن الفزع، مما يُعزز الفجوة العاطفية بينهما. يسلط الحوار الضوء على التناقضات الوجودية، مُعبراً عن رغبة الشخصيات في تجاوز الألم عبر وسائل غير مرئية، مُجسداً الحضور العاطفي رغم غياب الشجرة والشابين.

تتسم اللحظة بمزيج معقد من الأمل واليأس، حيث يسعى كلاهما للعثور على معنى في لحظات التعاضد، مُذكرين بأن هذه اللحظة تُشكل مساراً حاسماً في صراعهما نحو النهاية.

6- النص يتقاطع مع البنية الاجتماعية من خلال الغربة والاغتراب القهري؛ ماكس الذي يكتب لنفسه رسائل يتخيل أن أبناءه الذين لم يعودوا يأتونه كتبوها، يكشف عن ذلك العنف الرمزي الذي يفرضه المجتمع على الهامش والعجزة والمهزومين، لتتحول الكراسي الفارغة أو المتناثرة على الحلبة إلى جمهور غائب يُحتمل أن يكون حاضراً في أي لحظة، أو بديلاً متخيلاً للجمهور الواقعي، حيث تترتب العزلة الطوبولوجية للفضاء المسرحي كبنية ترمز إلى كل قيود الحياة الاجتماعية - التوقعات، الأعراف، الطبقية، حتى وهم الحرية نفسه، كل واحد مشدود بين خيطين؛ أحدهما من الداخل وأحدهما من الخارج، فلا خلاص لأي منهما.

7- يعمق العرض ارتباط الماضي بالحاضر من خلال الحوارات المصنوعة دوريّاً، السجالات بين ماكس وتشارلي ليست سوى ألعاب لغوية، تضاربات جدية وهزل تنزع كل ثباتٍ عن الأصل والمعنى، حتى يبدو المضمار اللفظي كونه متاهة لا تقود إلا إلى فشل التواصل، حيث كل همس هو صدى ضائع لا يصل أبداً إلى أذن سليمة، وحيث الصوت العالي نفسه يضيع في عالم أصم.

ماكس، في تقمصه لأدوار وحيوات وهمية عبر التليفون وحكاياته مع الغرباء، يتحول إلى صياد للممكنات الإنسانية المبثوثة في نغمة "ألو" المتبدلة، يتلمس حالات الناس الروحية والاجتماعية من مجرد حافة كلمة، من تمددها أو اقتضابها، يرى في الصوت دفأً لمن مد الكلمة وبروداً للساخطين الذين أحرقهم الواقع. تجربة الرفقة بين العجوزين تنضج مع تطور العرض من ندوة مطوّلة حول الفقد والفقر والزمن، لتأتي اللحظة الدرامية التي يحاول فيها أحدهما التحايل على عدميته بشيء من وهم السخرية أو الحلم بطلب يوم آخر ربما يعوّض كل زمن القهر والموت. تنتهي أحلامهما برصاصة لم تطلق وسؤال لم يجب، وفعل رحمة لم يحدث، لينزاح المعنى من مركز الألم إلى هوامش الاستفهام، حيث لا اختيار إلا أن يكف أحدهما عن إنقاذ الآخر أو قتل نفسه.

الذكريات في المسرحية تكشف عن الألم والفقد والحب العميق، وكيف شكلت هذه التجارب وجودهما الحالي كرجلين عجوزين يواجهان الموت معاً.

8- تتجسد مأساة شارلي في فقدان زوجته مارغريت، التي لم تعد مجرد شخصية حية بل أصبحت أثراً ديريدياً، أي علامة على حضور غائب يمثل بقايا شيء لم يعد موجوداً. يشير هذا التفاعل بين تشارلي وذكرى مارغريت إلى الهوية المتشظية التي يعيشها، حيث يتنقل بين الحاضر والماضي، محاولاً إعادة بناء صورة شريكة حياته من شظايا ذكرياته.

عندما يتذكر تشارلي كيف فقدت مارغريت ذاكرتها وبصرها قبل وفاتها، نواجه مفارقة مزدوجة. المرأة التي فقدت هويتها بسبب المرض أصبحت هي نفسها ذكرى مؤلمة، بينما الرجل الذي يتذكرها يكافح لإعادة تشكيل هذه الهوية المفقودة. هذا التوتر بين الحضور الغائب والذكرى الحية يعكس عمق الفقد والانكسار الذي يعاني منه تشارلي، فهو يدرك أنه سيفقد القدرة على رؤية مارغريت، الحب الحقيقي في حياته، إلى الأبد.

استجابة مارغريت - التي تعكس صوتها في ذكرياته عندما تقول "لا تحزن يا حبيبي لأنك وأنت اعمى سترى الأشياء كما تحب وتؤمن وتعتقد" – أي رؤيتها دون ألم دون مرض دون نأي دون وحدة واغتراب... هنا تبرز قوة الحب حتى في لحظات الفقد. كلماتها تحمل رسالة دعم عاطفي، حيث تحاول تخفيف خوف تشارلي من العمى المطبق الذي يهدده. عندما تعبر له أنها رؤيته للأشياء يمكن أن تتجاوز واقع القساوة، فإنها تمنحه أملاً في الحياة بعد فقدان بصره.

هذه الديناميكية تبين كيف يتحول الحب إلى وسيلة للتغلب على المحن، إذ تلهم مارغريت تشارلي للنظر إلى العالم من منظور جديد. تظهر هذه العلاقة الإنسانية العميقة بينهما كيف يمكن أن يكون الحب مصدراً للإلهام، حتى في أحلك الظروف.

المشهد الذي يجمع بين ذكريات تشارلي ومارغريت أعظم من كونه حوارا عن الخوف من الفقد، إنما هو دعوة للتفاؤل والإيمان بأن الحب قادرة على تجاوز حدود المأساة وخلق الجمال في حياتهم رغم التحديات. إن القدرة على إعادة بناء الذاكرة المحبة من شظايا الألم هي ما يمنح تشارلي الثبات في وجه المجهول، كما تعكس هذه العلاقة قوة الروابط الإنسانية التي تعزز الصمود والأمل.

9- الحكمة التي أطلقها ماكس بشأن الخوف "إن الناس الذين يخافون الموت هم أولئك الذين يخافون أن يحيوا" قلبت المفاهيم رأساً على عقب. الخوف من الموت يصبح خوفاً من حياة لم تُعاش، ندماً على فرص ضاعت ولحظات لم تحدث.

10- رفض تشارلي للانتحار في اللحظة الأخيرة يكشف عن التناقض الوجداني الفرويدي (الشعور بمشاعر متضادة تجاه الشيء نفسه في آن واحد) بين رغبة الموت ورعب الفناء.

11- المشهد المميز حين يُقاد شارلي الأعمى بيد ماكس، مشهد مصحوب بالإضاءة والموسيقى المتوترة - كلاهما متردد كلاهما خائف، خوف مبهم رغم اتفاقهما. عمق فلسفي يتجلى في أداء الممثلين أحمد عباس ومحمد حسين حبيب عند تلك اللحظة التي هي مركز الحكاية ومفترق طرق التأويلات.

12- تتسم الحوارات بين ماكس وتشارلي بخصائص الألعاب اللغوية. في هذا الإطار، تُحدد أنماط استخدام اللغة المعنى بناءً على السياق والممارسة، بدلاً من التعريفات المجردة. تُبرز التورية والمزاح والجدية المتبادلة، مثل قول تشارلي لـ "أتعرف، تلك هي المشكلة معك يا ماكس، لم أعرف إطلاقاً متى تمزح ومتى تكون جاداً"، طبيعة هذه الحوارات كتحويلات متعددة المستويات. هذا التأرجح بين الجدية والهزل يعكس الحوارية الباختينية، حيث تتواجد أصوات متعددة ومنظورات مختلطة داخل النص، دون هيمنة صوت واحد.

13- فتح سؤال تشارلي عن سبب الحاجة للصراخ العالي لإقناع الآخر بجدوى ما يقول نقاشاً عميقاً حول أشكال التواصل واليأس. يصير الصراخ تعويضاً عن ضعف الحجة، وسيلة للضغط على المستمع بلغة القوة. في بعض الأحيان، يعبّر ارتفاع الصوت عن يأسٍ مؤلم وشعور بعدم القدرة على جذب انتباه الآخر. عندما يتردد الشخص في إيصال أفكاره، يصبح الصوت العالي محاولة لتعويض الفشل المنطقي، وليصبح أسرع وأسهل في التأثير.

تُظهر هذه الديناميات مظاهراً معقدة للتواصل، حيث يتداخل الحضور والغياب، القوة والضعف. يُبرز الحوار بين ماكس وتشارلي التفكير النقدي حول كيف يمكن أن يكشف الصراخ عن عمق الأزمة الإنسانية في البحث عن الفهم والمشاركة. في النهاية، تتجاوز الحوارات البسيطة لتعكس سعي الشخصيات للتواصل العميق وسط عالم مليء بالضغوط والأصوات المتضاربة.

ما قبل النهاية: أكل الرمّان يمثل رمزاً للخلود المؤقت، حيث منح لحظة من المعنى واللذة في مواجهة العدمية. فالرمان يُعبر عن "لذّة من لذات الحياة"، مانحاً الشعور بالمتعة اللحظية التي تعيد للحياة معناها. ولكن، بالرغم من جاذبيته، يبقى هذا الفعل عاجزاً عن إلغاء قرار الموت، إذ لا يتجاوز كونه مسكّناً مؤقتاً ضد اليأس الوجودي. يشير الرمّان إلى كيف يمكن للحظات الفرح أن تتداخل مع الألم، لكنه يظل يعكس هشاشة تلك اللحظات التي لا تشكّل حلاً دائماً أمام الأسئلة العميقة التي تطرحها الحياة والموت.

النهاية: ترتكز على طقس رمزي يصهر المغزى ويعلقه في الفراغ، فالمسدس المفترض خلاصاً يوضع على الكرسي كعلامة على إبطال كل سلطة، يصبح عرشا للموت المهجور، لا يخص أحدا، ليس ملكاً إلا لهذا اليأس العائم الذي يخص الجميع ولا يخص أحداً؛ الكرسي بدوره يتحول من مقر الطواعية القهرية إلى فراغ ناطق، حضور مكثف لما غاب ولم يعد هنا.

الكرسيان الفارغان اللذان كانا يشغلهما ماكس وتشارلي يصبحان أقوى حضور في المشهد، صورة حاملة لعلامة غيابٍ كثيفة، مما يستدعي مفهوم الأثر، حيث ما يبقى بعد اختفاء الشيء يكون علامة على وجود سابق. يطرح الكرسيان الفارغان أسئلة وجودية عميقة: هل ماتا؟ الكرسي الفارغ يصبح علامة على الموت. هل غادرا لحياة جديدة؟ الكرسي المهجور يُشير إلى التحرر. هل اختفيا في اللاوجود؟ الكرسي يعمل كشاهد على تبخر الوجود.

الفراغ هنا ليس عدماً بل دلالة تحمل المعنى، حيث يُعبر الفضاء السلبي عبر صمته، قائلاً: "كانا هنا، لم يعودا هنا، لكن أثرهما باقٍ". مع وجود الكرسي الفارغ جنباً إلى جنب مع المسدس، يتكون مشهد مميز يُشبه ناتورا مورتا، لوحة صامتة لأشياء جامدة تحمل معاني فلسفية عميقة. هذه الحياة الساكنة تتحول إلى موت ساكن، مما يعكس لحظة مجمدة بين الوجود والعدم، ويخلق إحساساً بالزمن المتوقف في قلب الصراع الإنساني.

يرقص العجوزان أخيراً، كأن الجسد آخر ما بقي من وسائط التعبير حين يخونهما اللسان، رقصتهما ليست وداعاً صافياً، وربما ليست احتفالاً خالصاً، بل كينونة جمالية في لحظة عابرة تستعير معنى التمرد من حضور الموت نفسه، فيتحد التردد بالأمل في شكل تشاركي ضد العدم - جسدان هرمان يعرفان أن الدائرة مغلقة لكنهما للمرة الأخيرة يجعلان منها خطا حرا بالرقص.

عند رفع الحبال، يتحول الحيز من سجن إلى فضاء مفتوح على احتمالات لا تعد؛ يقف المشاهد أمام حلبة مفتوحة النهاية، الكرسيان الفارغان، المسدس، رقصة الجسدين الخارجين من العتمة، كلها منظومة علامات لاهثة، تشكك بالجزم أو تمنع التفسير الواحد، وتترك المجال لخيال المختبر المسرحي أن يعيد إنتاج اللعبة من جديد في كل ذهن شاهد، وفي كل إعادة عرض.

ربما أكثر ما يميز بناء النهاية هو إصرار العرض على ترك كل الأسئلة معلقة؛ المغادرة من الحلبة صارت عبوراً وجودياً بلا ضمان، فهل الرقص تمرد، أم وداع؟ هل الكرسي الفارغ موت أم بداية حضور؟ هل الحبال التي رُفعت تحرر حقيقي أم مجاز عن دورة لن تنتهي؟ بقي المسدس علامة معلقة على كل من يأتي: هل اختاره أحد أم بقي أثراً لمأساة مؤجلة؟ عند هذا العتَب المفتوح ينفتح العرض، يصير علامة على الحياة ذاتها، حيث لا إجابة نهائية سوى أن المرء يظل دائماً بين ذاكرة وحلم وكرسي ينتظر أو معنى يجب أن يُرقص أو حلبة عسى أن تنفتح، وأسئلة لا طريق لإغلاقها إلا بالمغامرة في المجهول.

عناصر العرض المسرحي

الإيقاع والميزانسين: ببراعة إخراجية للدكتور محمد حسين حبيب تميز عرض المسرحية بإيقاع متوازن ديناميكي رائع، حيث تغير وفقاً لتطور الأحداث. عكس الإيقاع المشاعر العميقة للشخصيات وأدى دوراً حيوياً في نقل الرسالة، حيث تراوح بين المشاهد السريعة المليئة بالتوتر والمشاهد الأبطأ التي أتاح للجمهور التأمل في عمق المشاعر والأفكار.

عكست عناصر الميزانسين في العرض البراعة في تصميم المشاهد، حيث تم توزيع الشخصيات والمساحات بشكل استراتيجي، ودعمت استخدام الأضواء والديكور المزاج العام، وساهمت في خلق بيئات مختلفة تتناسب مع تطور القصة.

بشكل عام، أسهم الإيقاع المتوازن والميزانسين الفونيمي المتناغم في خلق تجربة متكاملة، مما جعل العرض مشوقاً ومؤثراً في نفس الوقت.

الديكور: مثّل الديكور والفضاء السينوغرافي للحلبة المسرحية عنصراً مركزياً في العرض، إذ تحيط بها حبال الأربعة، مكونةً سجناً شفافاً يحمل دلالات متعددة. هذا الفضاء يتأرجح بين الانغلاق والانفتاح، بين السجن والساحة، وبين الحياة والموت. يرفض الفضاء السينوغرافي التحديد الواضح، ويتجلى إشكاله في كونه مقهى أو نادياً اجتماعياً أو باراً أو داراً للمسنين. على الرغم من الحوار المشترك بين الشخصيتين حول عودتهما إلى الدار، مما يدل على وجودهما خارج حدودها لحظة لقائهما، فإن هذا التداخل في الوظائف يُعزز فكرة اللاتحديد.

عكست هذه اللاتحديدية اختياراً جمالياً واعياً يتماشى مع الحساسية ما بعد الحداثية، التي تهدف إلى تفكيك المعاني الثابتة وفتح النص على تعدد التأويلات الممكنة. من خلال هذا الفضاء المفتوح على الاحتمالات، يُدعى الجمهور لاستكشاف المفاهيم المعقدة المتعلقة بالوجود والانتماء، مما يثري تجربة المشاهدة ويعمق من الأبعاد الفكرية للعروض المسرحية.

الحبال الأربعة تؤسس لجدلية الحدود: واضحة وقابلة للإزالة في آن واحد، صلبة ومؤقتة، تحمي وتسجن. حين يرفعها ماكس وشارلي في النهاية، يعلن هذا الفعل عن تجاوز ميتافيزيقي للحدود الفاصلة بين الحياة والموت، بين الوجود والعدم. الحلبة تتحول من مكان للصراع الجسدي إلى ساحة للصراع الوجودي، من حلقة مغلقة تعيد إنتاج اليأس إلى فضاء مفتوح على الاحتمالات. الديكور يعكس فلسفة المسرح الفقير عند غروتوفسكي، حيث الفضاء الفارغ يمتلئ بالمعاني التي يضخها الأداء الحي والحضور الجسدي للممثلين. وذلك يدعونا لتسمية هذا المسرح بمسرح الحلبة كون الصراع هو العامل المشترك للعرض المسرحي العام.

تتحول الكراسي الفارغة المتناثرة في الحلبة إلى علامات سيميائية دالة على الغياب، تعكس جمهوراً مفتقداً وشهوداً صامتين، قد يكونون تجسيداً للملائكة أو أرواحاً أو حتى الله نفسه. في هذا السياق، يصبح الكرسي الفارغ حضوراً أقوى من أي عنصر مادي آخر، إذ يملأ الفضاء بفراغه ويطرح أسئلة عميقة حول المعنى والوجود.

تُعتبر الكراسي في الحلبة علامات سيميائية مركبة تنقل دلالات اجتماعية ونفسية. وجودها المتعدد يُبرر تغيير جلسات الممثلين مع بعضهم وتبديل زاوية الرؤية، ما يعكس طابع المكان الضبابي الذي ينقلب بين مقهى أو نادٍ اجتماعي أو بار. الكراسي ليست عناصر ديكورية فحسب، بل تُنسج في الكوريغرافيا الوجودية عبر حركتها المتناغمة مع الممثلين، ما يجعلها جزءاً من العرض نفسه.

تُشير هذه الكراسي إلى جمهور آخر داخل الحلبة، جمهور ليس من لحم ودم، بل قد يتكون من ملائكة أو تجليات مقدسة، أو حتى مخلوقات طبيعية مثل الضفادع والسحليات. تأويل الكراسي الخمسة يُفتح على أبعاد جديدة محفزة للخيال، مما يُظهر الحضور الغائب الذي يراقب الصراع الإنساني بثبات.

تُعزز هذه البنية الرمزية الإحساس بالعزلة والبحث عن المعنى، إذ تمثل الكراسي الفارغة قسيمة للوجود، ومنصة تأمل في العلاقات الإنسانية وتحدياتها. تعكس الكراسي الفارغة تعقيدات الحياة وأثر الغياب في مساراتها المختلفة، مما يجعلها عنصراً حيوياً في سرد القصة.

الموسيقى والمؤثرات الصوتية: وهي من تصميم علي التويجري قد شكلت في العرض كعنصر درامي يتدخل متناغما مع بنية الحدث فيعيد تشكيل إيقاع التلقي. في المشهد المحوري حين يُقاد شارلي الأعمى نحو الموت المحتمل، تتصاعد الموسيقى المتوترة لتخلق جواً من القلق والترقب، تعكس التردد والخوف المبهم الذي يعتري الشخصيتين رغم اتفاقهما على الفكرة الجنونية. الموسيقى تعمل كصوت داخلي للشخصيات، تكشف ما تخفيه الكلمات، تفضح التناقض الوجداني بين الرغبة في الموت والخوف من الفناء.

النغمات تتراوح بين الحزينة التي ترافق الذكريات المؤلمة والخفيفة التي تصاحب لحظات المزاح والسخرية. في نهاية العرض، حين يرقص ماكس وتشارلي معاً، تتحول الموسيقى إلى احتفالية رغم كل شيء، تعلن عن مصالحة مؤقتة مع الحياة، عن تمرد أخير على حتمية الموت. الصمت نفسه يُستخدم كعنصر موسيقي، فاصل درامي يخلق توتراً ويجبر المشاهد على الإصغاء لما هو أعمق من الكلمات، يحول المسرح إلى مساحة للتأمل الداخلي حيث يواجه المشاهد نفسه وأسئلته الخاصة.

الإضاءة: الإضاءة التي صممها علي زهير المطيري ومحمد حمودي تتجاوز وظيفة الإنارة البسيطة لتصبح أداة سردية تكشف وتخفي، تبرز وتعتم، تخلق ظلالاً تتحرك كأشباح على جدران الذاكرة. في اللحظات الحميمة بين ماكس وتشارلي، تنخفض الإضاءة لتخلق جواً من الألفة والسرية، كأن الحلبة تضيق وتصبح مساحة خاصة للبوح. في لحظات التوتر، خاصة مشهد الموت المحتمل، تتحول إلى عنصر متوتر يلعب بالظلال والأنوار ليعكس الحالة النفسية المضطربة للشخصيتين. من خلال ألوان إضاءة مختلفة تناسب الحدث وتنضجه درامياً.

الإضاءة تستخدم أحياناً لعزل شخصية عن الأخرى، لخلق جزر منفصلة في الفضاء الواحد، كأن كل واحد منهما في عالمه الخاص رغم وجودهما معاً. في النهاية، حين يرقصان ويرفعان الحبال، تتغير الإضاءة لتعلن عن تحول، ربما أمل خافت أو وداع أخير. الظلال الطويلة التي تلقيها على الحلبة تخلق إحساساً بالزمن المتمدد، بالانتظار الطويل، بالحياة التي تنقضي ببطء مؤلم.

الأزياء: الأزياء بسيطة في ظاهرها، محملة بدلالات طبقية ووجودية عميقة. المعاطف المتعددة التي يرتديها ماكس تحت بعضها تكشف عن فلسفة الاحتفاظ والتكديس، عن الخوف من الفقد والاحتياط المستمر ضد البرد الخارجي والداخلي. حين يخلع معطفه ويعطيه لشارلي المرتجف، تبدو اللفتة إنسانية، لكن الكشف عن الطبقات المتعددة تحته يحول اللحظة إلى تعرية للعطاء من الفائض، للكرم الذي يكلف صاحبه القليل.

الملابس الداكنة تخلق تناقضاً مع الإضاءة، تجعل الشخصيات تبدو كظلال متحركة. القبعات تضيف طابعاً كلاسيكياً يستدعي مسرح العبث عند بيكيت والكوميديا الصامتة عند تشابلن، تؤكد على الانتماء لتقليد المهمشين الذين يصارعون من أجل البقاء. الأزياء تعكس أيضاً الفجوة الطبقية بين الشخصيتين رغم فقرهما المشترك، فماكس الذي يملك طبقات من الملابس يظل في موقع الامتياز النسبي. في النهاية، حين يرقصان معاً، تتحرك الأزياء بشكل يكشف عن هشاشة الأجساد تحتها، عن الجلد المتجعد والعظام الواهنة، عن الحياة التي تتسرب من هذه القوالب الجسدية.

النص والحوار: النص المعد والمقتبس عن ويليام هانلي بقلم د. محمد حسين حبيب يتميز بكثافة فلسفية وشعرية استثنائية. الحوارات تتراوح بين الجدية المطلقة والسخرية المريرة، بين الذكريات المؤلمة والأحلام المستحيلة. البنية الدائرية للنص تعكس طبيعة الوجود الإنساني: التكرار، العودة إلى نقاط البداية، طرح الأسئلة ذاتها بصيغ مختلفة دون الوصول إلى إجابات نهائية.

اللغة بسيطة في ظاهرها، محملة بالرموز والإحالات، من الشجرة الصامدة منذ مائة عام إلى المسدس الموضوع على الكرسي، من الرمان كلذة من لذات الحياة إلى "ألو" كتأكيد وجودي. النص يفكك الثنائيات الميتافيزيقية: الصوت والصمت، الحياة والموت، العطاء والأخذ، الحقيقة والوهم. الحوارات تكشف عن علاقة جدلية بين ماكس وشارلي، علاقة تتأرجح بين الصداقة والعداء، بين الحب والكراهية، بين الحاجة للآخر والرغبة في التخلص منه.

النص يطرح أسئلة وجودية كبرى: لماذا نخاف الموت؟ هل نحن نعيش أم نمر بالحياة؟ هل العطاء من الفائض عطاء حقيقي؟ هل الصراخ أفضل من الهمس؟ تقنية الكشف التدريجي تستخدم بمهارة، تُكشف الأكاذيب والأوهام واحدة تلو الأخرى، من العاشقين الوهميين إلى الرسائل المزيفة من الأبناء غير الموجودين. النص يحتفي باللغة كلعبة وكسلاح، كوسيلة للتواصل وكحاجز يمنعه في الوقت ذاته.

التوازن اللغوي بين الفصحى البسيطة والشاعرية الحكيمة يعكس وعياً فنياً دقيقاً في التعامل مع النص المترجم. اللغة حافظت على مستوى محترم يجمع بين العفوية والرصانة، فالتراكيب النحوية سليمة والألفاظ منتقاة بعناية لتعكس بيئة الشخصيات. حين يعترف شارلي بماضيه أو يستدعي ذكرياته مع مارجريت، تتصاعد اللغة قليلاً نحو الفصحى المبسطة، كأن الذاكرة الحزينة تستدعي لغة أكثر شعرية.

التمثيل والأداء: الأداء التمثيلي لـ د. محمد حسين حبيب وأحمد عباس شكل العمود الفقري للعرض. كلاهما قدم أداءً عميقاً جمع بين الواقعية والرمزية، بين الكوميديا السوداء والمأساة الإنسانية.

أحمد عباس: بدور شارلي الأعمى قدم أداءً خرافياً كشف عن فهم عميق للشخصية المركبة، الرجل صاحب القامة المنحنية الذي يحمل ثقل السنين والإعاقة وفقدان الزوجة مارجريت. جسد الإعاقة البصرية بصدق يتجنب المبالغة والاستعراض، عبر اتجاه النظر الذي يتحرك باستمرار دون استقرار على محور واحد، والاعتماد على الحواس الأخرى من خلال إمالة الرأس للاستماع الأفضل.

طبق عباس تقنية الذاكرة الانفعالية الستانسلافسكية بعمق، فالجسد يتذكر قبل الكلمات. حين يتحدث عن زياراته الأسبوعية لمارجريت التي فقدت بصرها وذاكرتها، يتحول صوته إلى همس محمل بالحنين، يستدعي ذكريات شهر العسل. وحين يعترف بماضيه مدمناً للمخدرات قبل أربعين أو خمسين سنة، تظهر براعته في استخدام تقنية الفعل الداخلي، حيث كل اعتراف يحمل وزن سنوات من الخزي والندم. أظهر جسارة في تصوير الخوف والتردد خاصة حين يُقاد نحو الموت المحتمل وهو يرتجف من البرد والوحدة، والصوت الذي يتكسر من الخوف ثم يجد القوة للمطالبة بيوم واحد آخر.

د. محمد حسين حبيب: في دور ماكس جسد العجوز المتسكع الذي اخترع قصة الأبناء في الجنوب والخطابات الوهمية، الذي كان يتصل بأرقام عشوائية فقط ليسمع صوت "ألو" من الغرباء. أداؤه يعكس خبرة أربعين عاماً من التعايش مع هذا النص، حيث أصبح الدور جزءاً من جلده وروحه. عيناه تحملان أربعين عاماً من العيش مع النص، تنقلان ألفةً حقيقية مع ألم الشخصية، مع فهم عميق لإيقاعها، متى يتسارع الكلام من القلق، متى يتباطأ في التذكر، متى يصمت من العجز.

عند فشله في تنفيذ فكرة تصفية صديقه شارلي، استدعى ذكرى طفولته المؤلمة مع والده الأصم الذي كان يصرخ "اهمس في أذني السليمة" قبل أن يضربه. طبق حبيب تقنية الذاكرة الانفعالية بعمق استثنائي: انكماش لا إرادي حين يستحضر تلك الصدمة، توتر في الكتفين يعكس خوف الطفولة المتجذر في العظام. ثم يعترف أنه لم يتزوج وليس لديه أولاد، تظهر قدرته على بناء الهدف الأسمى للشخصية وفق المنهج الستانسلافسكي، فماكس يبحث عن خلاص إنساني عبر إنقاذ شارلي، يريد أن يمنحه يوماً واحداً من الدفء والتواصل.

الكيمياء بين الممثلين قوية وملموسة، يتبادلان الطاقة والتوتر وفق مبدأ الفعل ورد الفعل الستانسلافسكي، يخلقان إيقاعات متنوعة من لحظات توتر عالية تليها لحظات هدوء تأملي. كل ممثل ينخرط تماماً في لحظة الآخر، يعيشها معه. الرقصة في النهاية تكشف عن قدرة جسدية رغم الشيخوخة، عن رغبة في التعبير حين تعجز الكلمات. تحدٍ للجسد المتهالك والزمن الذي استهلكهما، احتفاء بالحياة في مواجهة الموت.

د. شذى سالم: قدمت الفنانة د. شذى سالم أداءً مميزاً في دور مارغريت، حيث استخدمت صوتها المسجل بشكل يُعزز من التجربة الدرامية ويجذب الانتباه. تمكنت شذى من التعبير عن مجموعة واسعة من المشاعر، بدءاً من الحب العميق إلى الحزن العميق، مما جعل أدائها مؤثراً يجسّد التعقيد الانفعالي للشخصية.

نبرة صوتها القوي والمليء بالعاطفة لم تكن مجرد وسيلة لنقل الكلمات، بل أصبحت جزءاً أساسياً من التجربة المسرحية. في اللحظة التي أخبرها فيها تشارلي بأنه سيفقد بصره، تمكنت شذى من إيصال مشاعر الدعم والحنان من خلال تعبيرها الصوتي وحده. كانت كلماتها "لا تحزن يا حبيبي" مُحملة بأبعاد عميقة، إذ تعكس روح الإيجابية والأمل حتى في أحلك اللحظات.

البعد العاطفي الذي أضافته شذى إلى دور مارغريت أثّر بشكل كبير على تفاعل تشارلي مع ذكرياته. كان صوتها كفيلاً بخلق إحساس قوي بالحنين والاتصال، مما جعل الجمهور يشعر بحضورها رغم أنها كانت غائبة عن المشهد جسدياً. أداؤها أظهر قوة الحب كوسيلة للتغلب على الفقد، بما يعكس قدرة الإنسان على العيش مع ذكرياته وأحبابه.

علاوة على ذلك، ساهمت دكتورة شذى سالم في إضفاء لمسة إنسانية تجعل الشخصية أكثر قرباً من المشاهدين. لم يكن أداؤها مجرد تمثيل فني، بل كان تجسيداً لمشاعر معقدة تعكس الرغبة في الحفاظ على الأمل حتى في مواجهة المعاناة. لقد نجحت في خلق رابط فعال بين صوتها والأحاسيس التي تُعبّر عنها الشخصيات الأخرى، مثل تشارلي وماكس، مما أضاف بُعداً إضافياً للعمل ككل.

في النهاية، يُعتبر أداء د. شذى سالم رمزاً من الرموز الفنية التي تُظهر كيف يمكن للفن أن يكون أداة للتواصل العاطفي، مُجسداً العلاقات الإنسانية وجوانب الحب والفقد، مما يترك أثراً عميقاً في نفوس الجمهور.

أحمد بشير: فصوته يعكس براءة وجمال الطفولة، ويضفي لمسة مميزة على العرض. وهو يمتلك موهبة صوتية جمعت بين النضج الفني والبراءة، مما منح الجمهور تجربة فريدة ومؤثرة.

الجمهور وطبيعة التلقي: الجمهور في هذا العرض طرف فاعل في المعادلة المسرحية. من اللحظة التي يشير فيها الممثلون للصالة ويصفون وجود شاب وشابة، يتحول الجمهور إلى جزء من العرض، يصبح موضوعاً للمشاهدة ويبقى شاهداً في آن. هذا الانقلاب البريختي في العلاقة يجبر المشاهد على الوعي بذاته، على إدراك أنه داخل اللعبة.

الكراسي الفارغة في الحلبة تخاطب الجمهور الجالس، تطرح سؤالاً: هل نحن أيضاً مجرد كراسي فارغة في انتظار من يملأها بالمعنى؟ الجمهور الشاب يرى في العجوزين مستقبله المحتمل، والجمهور الكهل يرى ماضيه المعاش. النهاية المعلقة تجبر المشاهد على المشاركة في صنع المعنى، على اتخاذ قرار حول مصير الشخصيتين. يخرج الجمهور محملاً بالأسئلة، مدعواً للتفكير في حياته الخاصة، في حلبته الشخصية، في الحبال التي تقيده وفي إمكانية رفعها.

العرض حول الجمهور من مستهلك للفرجة إلى شريك في التأمل الوجودي، في مساءلة الحدود الفاصلة بين المشاهدة والمشاركة، بين الفرجة والفعل، بين الحياة على الخشبة والحياة خارجها.

***

كاظم أبو جويدة