سرديات المحو وانبثاق المسكوت عنه

يُهمس المسكوت عنه في السرد كصوت خافت داخلي، كيان لا يُسمع بالأذن لكنه يُحس بالروح. هو الظل الذي يهيم خلف الكلمات، والفضاء الشاغر؛ حيث ينبثق المعنى من صمت عميق، كأن النص يتنفس بصمت في عُمق القارئ؛ لا يُعلن عن نفسه في وضوح، بل يُحيك خيوطًا من الضباب الرمزي، يدعو الفكر إلى الخوض والتأمل والربط بين ما لا يُقال وما يُفهم. هو فن الإيحاء الخفي، الذي يتحول به السرد إلى مرآة تعكس الحياة في تعقيدها: مغلقة الغموض، معطوبة الطهر، مشبعة بأسرار لا تنطق بها الكلمات، لكنها تظل حاضرة في أفق الإدراك.

هذا الصمت المتعمّد ليس غيابًا، بل حضورٌ خفي، كأن الكاتب يرسم لوحة نصفها بياض، تاركًا للقارئ أن يملأه بألوانه. في هذا البياض، تتشكل العواطف المكبوتة، والحقائق المحجوبة، والأسئلة التي لا إجابة لها. هو توتر خفي ينبض في السكون، يوقظ الفضول، يحرّك الروح. لكنه سلاحٌ ذو حدين؛ فإذا أُفرط فيه، ضاع النص في متاهة الغموض، وإذا أُحسن، صار النص لحنًا يرنّ في القلب، يدعو للتأمل، للعودة، لاكتشاف ما يختبئ في الظلال.

في عالم نجيب محفوظ – على سبيل المثال - نجد هذا الفن يتجلى في "بين القصرين". لا أحد يتحدث عن انهيار القيم التقليدية في مصر القديمة، لكن غضب كمال من زواج أبيه السري، وأصوات الشارع "الغريبة"، تُلمح إلى عالم يتغير بصمت. هنا، المسكوت عنه يعكس صراع الزمن، ويتركنا نربط النقاط بأنفسنا. وفي قصة "الجدار" لسارتر Le Mur 1954، لا يُفسر رعب الموت، بل يُحس عبر جدار بارد، ودم يتسرب ببطء، مما يدفعنا لمواجهة الفراغ الوجودي. حتى في الشعر العربي، مثل "الأطلال" لإبراهيم ناجي، لا يُسمّي الشاعر ألمه، بل يتركه يتردد في صور الأطلال المهجورة، فنشعر بالفقدان كما لو كان لنا.

وفي ضوء ذلك، يعدُّ المسكوت عنه قوة تجعل النص حيًا، لأنه يعكس الحياة: مزيج من الوضوح والغموض. إنه يدعو القارئ ليكون مبدعًا، يملأ الفراغات ويربط الخيوط. لكن إذا أُسيء استخدامه، قد يُغرق النص في الالتباس؛ والكاتب البارع يوازن بين التلميح والوضوح، يستخدم رمزًا بسيطًا كساعة متوقفة ليحمل معنى عميقًا، أو يترك جملة مجزوءة لتدفعنا إلى التساؤل. إنه السحر الذي يجعل النص يتنفس، ويجعلنا نعود إليه مرة بعد أخرى، لاكتشاف ما لم نره من قبل؛ ولكن، ما الذي يجعل من الصمت معنى، المشار إليه في المسكوت عنه؟ وكيف نَعدُّ ما هو خارج مركزية المتن نصا؟ وما الذي يجعل من الهامش المغيب قسرًا، معنىً؟، وبصورة أدق كيف يتحول ما هو غير مكتوب إلى كتابة؟ بخاصة إذا كان المعنى مرهونا بتحقق وجود ما يدل عليه في السياق، الذي تفرضه سبل اتصال الخطاب أو التخاطب، أو الإيماءة، وقبل ذلك، كيف بنا نولِّد نصًا من الفكرة قبل إظهارها للوجود فيما تشير إليه لفظا، أو كتابة، أو إشارة؟ والحال هذه، كيف يمكن الجمع بين المسكوت عنه والخطاب؟ إذ المعنى لا يتبلور قبل تجسيده إلا بما يحققه السياق التداولي، أو الإشارة التي تأويه.[1]

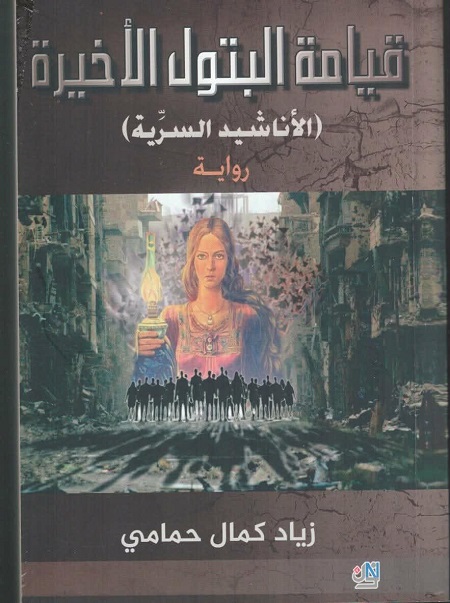

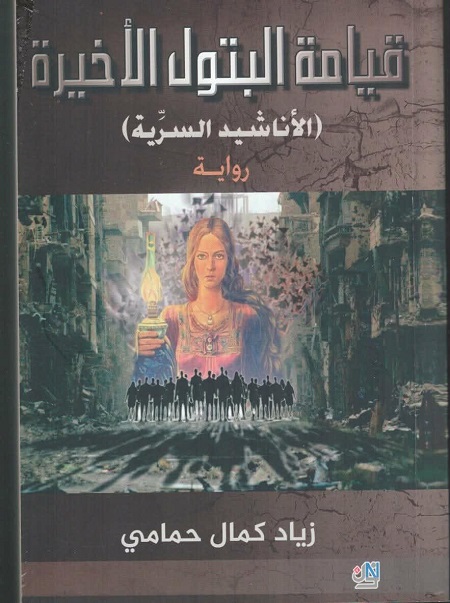

وتبعًا لذلك، فإم هذه الدراسة لا تقتصر على تتبع المعنى الظاهر في سردية " قيامة البتول الأخيرة – الأناشيد السرِّية"، بل تنطلق نحو استكشاف أفق المضمر، ذلك المستوى الخفي الذي يسبق اللغة الواصفة، ويشكّل نواة الفكرة وهو ما أسميناه باللغة المدارية[2]. والحال هذه، نحن هنا لا نحلّل الرؤية السردية بمعناها العابر، بل نعيد كتابتها تأمليًا، مستحضرين لحظة التلاقح بين الصورة واللفظ، حيث تتحول الفكرة إلى أداة في صناعة الصورة الإبداعية، والصورة بدورها تولد عبارات ضمنية تتعقّب جذوة الكلمة المتوهجة في النص؛ لأن اللغة المدارية تلقي بظلالها على المسكوت عنه، وتشكل طاقة رمزية قصوى، وتتجاوز حدود إحالتها الداخلية إلى ضرب من الحدس لمعنى ما، بما يتجاوز الإمكانات البلاغية، وهو ما أشار إليه بول ريكور Paul Ricœur في الاستعارة الحية، المشدودة بعالم النص، وعالم الوجود بالتفرد في النص الموازي (المضمر)، وتجاوزه الشفرات المتواضع عليها في متن النص الظاهر، سعيا - بتعبير اللغة المدارية - إلى توصيل معانٍ لا يسوِّغها ظاهر النص، ومن هذا المنظور تدفعنا اللغة المدارية إلى البحث فيما وراء المجازات بمعناها الخاص، وإدراك نظام التناسب في محسنات التركيب...ومن هذا القبيل محسنات الفكر الخيالية (إنطاق غير الناطق Prosopopée )[3].

في رواية قيامة البتول الأخيرة (الأناشيد السرية) لا يظهر "المضمر" بوصفه ظلًا للظاهر، أو معنى تابعًا له، بل يتجلى كطاقة كونية مضمَرة تتخفى خلف الكلمات لتعيد صياغة النص والعالم في آن، بحيث يصبح السرد مجالًا لانبعاث خفي يخلخل المألوف ويفتح أفقًا جديدًا للوجود والمعنى، فيغدو السرد أشبه بطقس أسطوري يولّد القيامة في كل قراءة جديدة، حيث تتخذ الأحداث والشخصيات طابعًا رمزيًا يتجاوز السياسي والديني؛ ليكشف عن صراع أبدي بين النور والظلمة، والحقيقة والزيف، والظاهر والمستور، فتتحول الماسونية في بنيته السردية من مجرد فاعل تاريخي خفي إلى تجلٍّ لـ"اليد الخفية" التي تحرّك مسار الوجود، فيما يجعل المضمر من النص نفسه كونًا ثانيًا، يولد فيه العالم على إيقاع الأناشيد السرية، ويصبح القارئ شريكًا في الخلق عبر تأويله، كأن القراءة قيامة متكررة تستدعي الموت والبعث، الخيانة والتطهير، لتؤكد أن العالم لا يُفهم في سطحه، بل يتجلى على نحو أسطوري في مضمَره الذي يظل دائمًا القوة الخفية المحركة للحياة والنص معًا.

والحال هذه، يحتلّ مفهوم "المستور" موقعًا مركزيًا في مخيال الرواية، فهو يشير إلى ما يُخفى عن الأنظار بدافع الخوف، أو العيب، أو السلطة، أو العرف. وقد ارتبط – هذا المستور - في الوعي الجمعي بلفظ "الحرام" أو "المحظور"، بحيث صار كشفه نوعًا من الخرق، أو التجديف، أو التمرد على التقاليد. وفي الأدب، يتخذ "المستور" طابعًا أوسع؛ إذ يغدو المسكوت عنه الذي يُقمع حضوره في الخطاب الاجتماعي والسياسي، لكنه يتسرب في الكتابة باعتبارها مساحةً للمواجهة. في هذا الإطار، تُفهم رواية قيامة البتول الأخيرة بوصفها حقلًا خصبًا لتعرية المستور؛ إذ أخذت على عاتقها كشف عيوب كل المحظورات، والمحجورات، والمقيّدات، فضلا عن كل ما يمت بصلبة إلى الفساد السياسي والتواطؤ اجتماعي. فالكاتب لا يقدّم روايته على أنها حكاية، بل ممارسةً جمالية تقوم على وظيفة الكشف والفض. وعلى الرغم من ذلك، لا يقدم التحليل معنى جاهزًا ضمن نسق الدلالة التفاضلية، بل يفتح فضاءً للمتلقي ليغوص في المضمر المستتر، فيكشف ما اختبأ وراء القناعات المستعارة بلا حدود. إن المضمر، بهذا المعنى في "قيامة البتول الأخيرة"، لا يُعبّر عنه إلا بما لا نهاية له في الخطاب الواصف؛ إذ يتجدد المعنى مع كل قراءة جديدة.

وهكذا، يصبح التدبر نوعًا من رؤية كشفية، يبحث في علاقتنا بالْتِماس الرغبة والفهم، حيث لا ينحصر دور القارئ في تقليد الإبداع الأول، بل يمتد ليصبح متلقيًا كاشفًا، ومبدعًا في آنٍ واحد، يشهد انبثاق معنى جديد ينبع من المضمر، وهو معنى لا ينفصل عن تجربة الإدراك العميق. فالخطاب الواصف/المضمر يبدأ حقًا حين يكون باعثًا على الفهم، مولّدًا لتجربة إدراكية تسمح للمتلقي بتجاوز المألوف، كما تفعل الذات المبدعة حين تهوي نحو ما هو أضعف التوقعات وأكثر ابتكارًا.

تفتتح الرواية بخطاب يضع المتلقي في مواجهة الوجود ذاته، حيث يُراد من الواقع أن يبدو أغرب من الخيال، وأشد وطأة من كل تصور عقلي، بحيث يصبح اللامعقول معيارًا للصدق، والغرائبية مرآة للجوهر المختبئ خلف السطح، على نجو ما جاء في السرد:

قد يكون الواقعُ أغربَ من الخيال، وأشدَّ وطأة، وقد يكون اللامعقول في غرائبيّته هو الواقع نفسه، أو هو الحقيقة المخفيّة، ..، ولهذا، أردتُ أن يدرك المرء ما يخفى في نفسه، وفي محيطه، وما يُصاغ في الأقبية السرِّيّة، وفي الحارات، والأزقة الشرقية، ويحاكيه، أو يحاكمه، بلا توجّس أو خوف أو خجل، وهو ظاهر في حياتنا، ولكنّنا نخشاه، ونتستّر عليه، وقد تعوّدنا بحكم العادة، والأعراف، والتقاليد، ومن عدوى الخوف والظلم، ومن الاستبداد الرجيم، ألّا نكشف عوراته الفاضحة، وألّا نخوض في أسراره،[4] في هذه الغرائبية، يقف الإنسان أمام ذاته، يلمس أعمق اضطراباتها، ويكشف ما تختزنه أقبية النفس وزوايا الحياة المألوفة من أسرار مكبوتة، دون أن يدركها في مروره اليومي العابر. هنا، لا يمثل الخوف شعورًا عابرًا، بل هو نسق متجذر في التقاليد، امتداد لسلطة مستبدّة، ألبست الفرد حدودًا مصطنعة، وحجبت عنه معرفة أعماق نفسه والمجتمع الذي ينتمي إليه، فأصبح التستر والامتثال عادة، والعيش ضمن المألوف خضوعًا صامتًا لما فرضه الماضي الاجتماعي والسلطة الثقافية.

وإذا ما ربطنا هذه الرؤية بشخصية البَتول الرواية، يتضح أنها ليست شخصية درامية تُساق في أتون المأساة، فحسب، بل تجسيد حيّ لفعل اقتحام المجهول ذاته. البتول هي الكائن الذي يغامر بالدخول إلى أعمق الكهوف الداخلية للذاكرة الجماعية، إلى المناطق التي يتوارى فيها العار والاغتصاب والخذلان، فتتحول إلى صورة أسطورية لامرأة/روح تعيد صياغة معنى الحرية من قلب الرهبة. إنها لا تهرب من الخوف بل تسكنه، تجعل منه طقسًا للقيامة، وكأنها أورفيوس أنثوي Orpheus ينزل إلى عالم الموتى لا ليستعيد الحكاية فقط، بل ليعيد كتابة العالم من رماد الخراب.

بهذا المعنى، تصبح البتول صورة للإنسان حين يواجه ذاته في لحظة محاكمة وجودية: إنها تُمثّل ذلك العبور من حياة مألوفة، كسيرة، مقهورة، إلى حياة لم تُعش بعد، لكنها كامنة كفردوس مفقود في صميم التجربة الإنسانية. كل دمعة تسقط منها تتحوّل إلى نشيد سرّي، وكل جرح يفتح فيها يصير بابًا إلى عالم يتجاوز السطح، عالم تكتبه اللغة من جديد كما لو كانت تؤسس أبجديتها الخاصة.

البتول، إذن، هي الحرية وقد اتخذت هيئة أنثى تنهض من بين الأنقاض، لتعلن أن مواجهة الرهبة ليست هزيمة، بل الشرط الجوهري لتجديد الوجود. إنها تُعلّم القارئ أن القيامة لا تُعاش مرة واحدة، وتنبعث كلما تجرأ الإنسان على مقارعة الخوف، لتصبح الحياة ذاتها نصًّا مفتوحًا، يولد من رماد الخراب كأنشودة سرية لا تنتهي.

في هذا السياق، يتحوّل القارئ من كونه قارئًا محايدًا بلا أثر إلى كاشف فاعل، يستشعر نبض المضمر، ويتفاعل مع المعنى المخفي بين السطور، ليكتشف أن الحرية ليست حالة مكتسبة جاهزة، بل فعل متجدد، تجربة دائمة التشكّل تتفتح مع كل قراءة، مع كل لحظة جرأة، ومع كل استكشاف للغرائبية التي تسكن الوعي والواقع، فتتحول اللغة هنا إلى مرآة للكشف، وللحرية كحالة مستمرة من الإدراك والإبداع، حيث يتداخل الزمن النفسي مع اللحظة التأملية، ويصبح كل معنى جديد انعكاسًا للتفاعل المستمر بين الذات والوجود، بين المخاطرة والإدراك، بين الغرائبية والصدق.

هكذا تخفي اللغة نجواها، على الرغم من أنها موطن للمجاهرة حين تمارس المكاشفة، ومع ذلك فإنها أحيانا تعيض بالصمت عن سريرة الضمير، بما لم تستطع الكلمة التعبير عنه بالإبانة، " حيث يمكِّن الصمت المفكِّر فيه من التحكم في الوضع؛ فالقياس الصارم [للخطاب] يخضع لإرادة التحكم في النفس، انطلاقا من همِّ الحيطة والحذر. والحذر يتطلب استعمالا وجيها للصمت، تبعا للظروف...لأن قدرة الصمت [المسكوت عنه] على قول العديد من الأشياء - في الآن نفسه - يسمح بجواب حاذق على سؤال صعب، أو صياغة غامضة، يتعلق الأمر حينها باللجوء إلى الأشكال العرفية للمعنى الضمني، وباقتراح المعنى من غير تصريح،...إنها بلاغة مُقِلة على تخوم المسكوت عنه[5].

البتول التي يصفها السرد هي، أجمل بنات "البندرة"[6]، تظهر كجسدٍ منكسر مطبوع بالكدمات والدماء والعار، أسيرة ذاكرة الاغتصاب المتكرر، في حيّ منسيّ تتقاطع فيه مصائر متنافرة: يحيى العاشق الصوفي المتعطّش للثأر، عائلات يهودية تحفظ أقدم مخطوطات التوراة، أولياء وعرّافات وأرمن وخواجات، ومثقفون مشغولون بالتاريخ والفن. وسط هذا الفسيفساء من الأديان والطوائف والشخصيات، تنهض مأساة البتول كجرح مفتوح يختصر خراب المكان وارتباك الهويات. ويصف الصوغ الوصفي البندرة" على أنها حيٌّ تائه في زمنه، تتعانق فيه أرواحٌ متنافرة: عائلات يهودية تحمل أسفار الزمن الغابر، ويحيى الصوفي الذي يعيش على جراح الثأر، إلى جانب ظلال أولياء وعرافات وأرمن. وفي هذا الفسيفساء البشري، تنبثق البتول - الزهرة الذابلة - كجسدٍ صارخٍ بالكدمات والدم، حاملاً عار اغتصاب لا ينتهي. هي الذكرى الحية التي تحوّل مأساتها الشخصية إلى مرآة تعكس خراب المكان كله وارتباك هوياته الغارقة في الضياع.

وكانت فجيعة شخصية عبد السلام. في اغتصاب البتول، بنت الحارة، التي لا يمرّ يوم واحد من حياته القاسية إلّا ويتذكّرها، نظراتها إليه لا يمكن له أن ينساها، كأنّها تقول له: "انتقم لي، انتقم"[7]، وهكذا تغدو البتول وهي تنهض من بين الأنقاض أيقونة حية تؤكد أن الألم لا يُمحى بالتغاضي، وأن العار إذا وُورِي في الصمت تحوّل إلى لعنة جماعية تُثقِل كاهل الجميع. إنها أنثى أسطورية تحمل في جسدها المثخن كل فظائع القرون، ومع ذلك تظلّ شاهدة، تصرخ صمتًا، كي يفهم القارئ أن عريها ليس عريها وحدها، بل عري الواقع كله، وأن محنتها ليست مأساة شخصية، بل قدر مدينة ووطن وأمة. في صورتها يتجلى المألوف وقد سقط قناعه، والغرائبي وقد صار هو الواقع نفسه؛ وهنا، تتسامى البتول فوق فرديتها، لتغدو رمزًا أسطوريًا للجرح الذي لا يموت، للقيامة التي لا تأتي إلا من تحت الرماد.

في قيامة البتول، لا يقتصر النص على كونه بنية سردية ثنائية تجمع بين متن ظاهر وحاشية ساكنة، بل يتحول إلى صراع خفي يجري بين الكلمة وما تختزن من أسرار خلف صمتها. فالمتن، بترتيبه الموضوعي، ليس سوى واجهة هشّة، أما المحو فهو الروح المتمردة التي تنبثق من تحت الركام، ملتفّة على نفسها كأفعى أسطورية، تعيد تشكيل الحكاية بلغة الانثناء والالتواء. في هذا الأفق، تخرج البتول من كونها ضحية اجتماعية، لتغدو الكيان الذي يبتلع النص نفسه، ويعيد كتابته من الداخل، كما لو أنّ أنينها المقموع هو الذي يخطّ السطور، لا قلم الراوي. إنها ليست شخصية بل صوت محجوب، نصّ منفيّ يتحدّى المتن بقدرته على الانبعاث، تمامًا كجسدها الذي يحوّله الألم إلى رمز، وكبكائها الذي يفيض فيصبح لغة أخرى، لغة المحو، اللغة التي تحاكم، وتبوح، وتقاوم. عندها لا يقرأ المتلقي الرواية، بل يجد نفسه يُقرأ من خلالها، في فضاء حيث تتداخل الأسطورة بالجرح، والحكاية بالصرخة، والكلمة بما تخفيه من أسرارها الغائرة." والكلمات – هنا - ليست إلا علامة على شيء أدركناه من قبل، الكلمة بطاقة توضع على أصناف المرئيات، وقد أدى هذا الفهم للنص الأدبي إلى العناية بمدلولاته دون دواله؛ بمقول القول لا بالأداة التي تصنع القول"[8]

الفن كذاكرة تعاند المحو

تروي الرؤية السردية في الرواية قصة مأساوية تجري أحداثها في حي البندرة القديم في حلب، وسط الحرب الدامية والصراعات الطائفية والسياسية التي تحيط بالمكان والسكان. تدور الأحداث حول شخصية عبد السلام الذي يعاني من ألم داخلي بسبب جريمة اغتصاب مروعة تعرضت لها فتاة الحي البتول، التي تمثل رمزًا للبراءة والكرامة، وما ترتب على ذلك من تأثيرات مأساوية على الحارة وسكانها، حيث "أضنى الإنهاك أهالي حيّ "البندرة"، وغزت نفوسهم شرارات الاكتئاب، والتعب المضني، ما أدخل في روع بعضهم رغبة عدم الاستمرار في العيش، وكذلك عدم الخوف من الموت! إذْ يُخيَّل للمرء أنّ في كلّ ظلّ يختبّئ شبحاً لئيمأً، يعد بالموت، ولم يعد أي شيء غير متوقَّع سوى استمرار الحرب، وخرق الهدنة، ولهذا، يختفي أهالي حارة البندرة في أتون دُورهم التي عمَّها الدمار، ويتبدّى لهم الظلام غباراً يتناسل في العتمة، ولم يعد أحد يسمع سوى صدى خوفه، وصدى أقدام تخبُّ في الأزقّة، وتستدعي المحاربين، من أجل الدفاع، والهجوم، والتمركز على أحد الأسطحة، وانتشار القنّاصين المحترفين، وهذا أمر أصبح اعتيادياً[9] وفي هذه الحال، تتجاوز الرواية مأساة البتول حدود الحادثة الفردية لتغدو استعارة كبرى عن الجسد الجمعي لحلب، بل لسوريا بأسرها، ذلك الجسد الذي انتهكت حرمته كما انتهكت براءة الفتاة، فانقلبت المدينة إلى ضحية اغتصاب مفتوح لا يندمل. إن العار الذي خُلِّف في أعماق عبد السلام لا يخصه وحده، بل يتموضع كذاكرة جماعية لا تُمحى، ذاكرة تنطق بلسان المكان المهدَّم وتعلن أن الكبت لا يمحو الجرح بل يحوّله إلى قدر يتوارثه الجميع. وهكذا يتحول الألم الفردي إلى عدوى شعورية تسري في الحارة، حيث يذوي الخوف من الموت ليتحوّل إلى لامبالاة وجودية، فلا يبقى سوى اعتياد الحرب كقدر يومي وصوت أقدام المحاربين كإيقاع للحياة. ومن هنا يصبح صمت الأهالي وانطواؤهم في الدور المهدمة انعكاسًا لآلية دفاعية نفسية تُخفي خلفها الانكسار الأعمق، انكسار الكرامة والهوية والذاكرة معًا. إن البتول، إذ تنهض رمزًا في هذه الحكاية، تكشف أن الفجيعة ليست سوى مرآة تعكس انكسار المدينة كلها، حيث الفرد والحي والوطن يلتقون في جرح واحد تتعالى أصداؤه في صمت الحرب وعتمة الخراب.

كما تقدم الرواية سردًا غنيًا بالتفاصيل عن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في الحي، تحت وطأة الحرب والصراعات، مع تصوير لحياة الشخصيات اليومية، الصراعات الداخلية، والعلاقات المتشابكة بين الطوائف المختلفة في الحارة. كما تتناول الرواية قضايا الفساد، والاستبداد، والنكبات الحياتية، والغدر الأخلاقي الذي يعاني منه السكان.

وفي ضوء ذلك، تسرد الرواية الكثير من المشاهد المؤثرة، مثل مشاهد الاغتصاب، والقتل، والنزوح، والفقر، وألم الحرب المستمر، مع تصوير لعالم تغيّر جذريًا وأصبح يُهدد ما تبقى من حياة الناس في حي البندرة. كما تركز على شخصيات مثل عبد السلام وأصدقائه وعائلته، ومعاناتهم في مواجهة الواقع الدموي، ومحاولتهم للتمسك بالكرامة والحرية رغم الألم والدمار.

الرواية غنية بالوصف والإحساس، وتحمل رسائل قوية حول الظلم، قسوة الواقع، والبحث عن أمل في ظل المآسي. كما تظهر تأثير الحرب على الأفراد والمجتمع بعمق إنساني وواقعي، وهو ما عبرت عنه شخصية عبد السلام في قوله: لا حقّ لأمّة، إذا لم تدعمه القوّة. تنثال كلمات عبد السلام سحاباً، مطراَ، نجوماً، فوق أضواء الشموع الخافتة، تتحوّل إلى جسد وروح، تمتزج في صبابة الألم، والإحساس بالاضطهاد، والظلم، يتوقّف دمه عن الغليان، والاحتراق، يرجع إلى الصفحات الورقية، وحبرها الأسود، يتفحّصها، يقلِّب على صفحات (الأرشيف) الصفراء، وروحه ممزَّقة كأرض شقّقها الجفاف.[10] وفي هذه الحال، لا نكون أمام نص سردي بالمعنى التقليدي، بل أمام طقسٍ أسطوري للقيامة، حيث يتحول السرد إلى فعل استدعاء للأرواح الممحوة، وإلى محاولة جريئة لبعث ما أُريد له أن يُدفن في صمت العدم.

البتول، تلك الصبية الممزقة بين الألم والعري والعار، لا تُقدَّم كجسد مستباح وحسب، بل كرمز يتجاوز حدود الجسد ليغدو أيقونة تمثل الذاكرة وهي تقاوم المحو. إنها ليست شخصية عابرة في مسرح الرواية، بل هي النص الموازي الذي يكتب من باطن الجرح، كصوت خفيّ ينطق بما سكت عنه المتن الظاهر.

هكذا يغدو النص نفسه أشبه بـ أنشودة سرية، تعزف على أوتار الخراب لكنها تنشد الحياة، تُعيدنا إلى أساطير البعث والخلود حيث الموت ليس نهاية بل بوابة عبور. البتول تنهض من تحت الركام لا ككيانٍ فردي، بل كصوتٍ جمعي يشبه الكاتب والموسيقي الأسطوري الإغريقي أورفيوس Orpheus حين يجرؤ على النزول إلى عالم الموتى ليعيد الحكاية إلى الضوء. وفي هذا النهوض، يعلن السرد أن الفن هو الذاكرة الأخيرة التي تعاند الفناء، وأن الكلمة هي الكفن والقيامة في آن واحد، تحفظ الجرح من أن يُنسى، وتحوّله إلى أثر خالد. ومن ثمة، فإن الفنون التي وظفها السارد في بناء روايته سواء منها الفنون الأدبية (كالشعر)ـ أو الفنون الإيقاعية (الرقص والموسيقي) أو الفنون البصرية (السينما والتلفزيون)، أو الفنون التشخيصية (المسرح)، أو الفنون التشكيلية بمختلف تلويناتها من عمارة، تشكيل المجوهرات الرسم، والنقش... ليبقى النحت هو ذلك الخيط الرابط بين مختلف هذه الفنون ومن بين أهم القوى الفاعلة التي ساهمت في بناء وتطور الأحداث، فمن حين لآخر يتردد مشهد البطل عبد السلام وهو يضرب بالإزميل على منحوتات، سواء في لحظات الانكسار أو لحظات النشوة والفرح، وحتى لحظات النوستالجيا والحنين للحظات مشرقة من الماضي... فهل توظيف كل هذه الفنون في الرواية أمر عفوي واعتباطي؟[11]

تتحاوز الرواية، بهذا البعد، التوثيق لتدخل في دائرة الطقس: كل مشهد فيها أقرب إلى شعيرة تُقام ضد النسيان، وكل شخصية تتحرك بوصفها شاهدًا حيًا على زمن أراد أن يمحو نفسه. فعبد السلام، والعم أبو الرمز، والوليّة خاتون، وكل الوجوه الموشومة بالخذلان والخيبة، يتحولون إلى شخوص من ملحمة باطنية، يعزفون في "الأناشيد السرية" مقطعًا من أغنية كبرى، تعلن أن الإنسان وإن كُسر في الجسد، يظل حاضرًا في النص، وفي الفن الذي يعيد تدوير العدم ليصنع منه معنى.

وبهذا، لا تصبح قيامة البتول قيامة فردية، بل قيامة لغةٍ وفنّ، قيامة ذاكرةٍ عصيّة على المحو، تقف ضد جبروت الاستبداد والخراب، وتحوّل المأساة إلى أسطورة مقاومة، تجعل من النص ذاته معبدًا جديدًا للحرية، حيث يُحتفى بالإنسان بوصفه كائنًا ينهض كلما حاول الخراب أن يبتلعه. في مقابل أن " تظهر الحرية على أنها تتناسب تماما مع مصالحه، فعليه أن يروج لها، أما عندما تتعارض الحرية مع مصالح أخرى مهمة، فيجب التقليل من أهميتها أو تجاهلها بالكامل"[12]. وحين تفقد الذات جوهر إرادتها بهذا الشكل تفقد معها جوهر الندِّية مع الآخر، أو إمكانية أن تكون نظيرًا له، أو على الأقل أن تكون شبيها به؛" لأن قدرة الذات هذه حين تنظر إلى نفسها كموضوع [الأنا] دون الكف عن كونها [أنا] هي التي تتيح لها الاضطلاع بوجودها الذاتي والموضوعي في الوقت نفسه، وأن تعالج مشكلتها الشخصية، موضوعيا، كما لو كانت مشكلة مرضية، وهذا ما يمنحها القدرة على البقاء في العالم."[13]

وفي قيامة البتول الأخيرة لا نواجه شخصية لحمٍ ودم، بل شبحًا نورانيًّا يخرج من مسام الخراب، كأنها لم تُخلق لتسكن أرضًا أو لتُختصر في جسد، بل لتكون أثرًا ميتافيزيقيًّا يكتب ما عجز الواقع عن تدوينه. البتول ليست ضحية الاغتصاب وحده، بل هي الجرح وقد تأنسن، والذاكرة وقد تشكّلت في هيئة امرأة، كيان يتجاوز زمنه ليحمل بين محدّداته أنشودةً سرية لا تُسمع بالأذن بل بالبصيرة. إنها الصوت الباطني للنص، الوجه الخفيّ للحارة التي ابتلعتها العتمة. كل دمعة لها تتحوّل إلى حرف ناري، وكل كدمة على جسدها تصير سطرًا من إنجيل لم يُكتب، نصًّا ينهض لا ليصف العالم، بل ليُعيد خلقه من رماد ذاته. حضورها أشبه بـ سفرٍ رؤيويّ، حيث يُعاد العالم إلى بدايته على يد كائن يتجاوز الفردية، كأنها "أيون"* يدوّر الزمن ليكسر حلقة الخراب.

واعتبارًا لذلك، ليست البَتول، في هذا الأفق، بنت الحارة فقط، بل هي السرّ الكامن في النسيان، ذاك الذي يحفظه النص كي لا يبتلعه المحو. إنها المعنى وقد تجرّد من قشور اللغة، الروح وقد خلعت قيودها لتغدو سفرًا سماويًّا يقيم في النص، لا في الأرض. ومن هنا، يصبح السرد نفسه طقس تجلٍّ، حيث لا يُكتب التاريخ بوصفه حكاية بشر، بل كحضور لكائن أسطوريّ ينهض من الهشيم؛ ليعلن أن الخراب ليس نهاية، بل بدءًا آخر.

إنها البتول، القيامة السرية، الكيان الذي لا يُحاكي أحدًا ولا يتكرر في صورة؛ لأنها ليست شخصية داخل سرد عابر، بل هي أيون من الأبدية، وانبعاث (Emanation) يتجلّى في هيئة سردية، لتذكّرنا بأن الفن وحده قادر على أن يقتنص من رماد العدم بذرة حياة، وينسج منها قصيدة جديدة. إنها الطقس الذي ينهض من تحت الركام، لتصير الرواية ذاتها أشبه بـ"نشيد خفي"، لا يكتفي بالكشف عن ظاهر القول، بل ينسج سننه الباطني، قانونَه السريّ الذي لا يُدرَك إلا لمن يملك القدرة على الإصغاء إلى المضمر، حيث يتحول النصّ إلى فضاء لا يعكس الواقع فحسب، بل يؤسّس شعريته الخاصة، ويضع قواعده المستقلة التي لا تنكشف إلا أمام قارئٍ يعرف رموزها ويشارك في لعبتها الصوفية.

بهذا المعنى، تغدو البتول رمزًا ميتافيزيقيًا، لا تكتفي بأن تكون شخصية روائية، بل تصير أيونًا يتجدّد بلا انقطاع، يُنقذ الذاكرة من المحو، ويحوّل المأساة إلى قيامة فنية، حيث كل سطر في الرواية ليس رواية لما حدث، بل إعادة خلقٍ لما لم يُقل، لما ظلّ مختبئًا في قلب اللغة كأثرٍ سرّي يقاوم الخراب.

وعلى هذا النحو، فإن البتول ليست كيانًا سرديًا يُختزل في اسم أو شخصية، بل هي تجلٍّ أنطولوجي لوجه من وجوه الأبدية، ينهض في قلب الخراب كقيامة سرّية لا تتشابه ولا تتكرر؛ لأنها تنتمي إلى مجال المطلق؛ لا إلى حدود الظاهر. إن حضورها ليس إحالة إلى ماضٍ يُستعاد، بل إشعار بأن الفن، في جوهره، هو القدرة الوحيدة على انتزاع المعنى من جحيم العدم، وإعادة صياغته كقصيدة جديدة للحياة، قصيدة تبرهن أن الوجود لا يُقاس بحدوده الزمنية، بل بقدرة الجمال على أن يعيد للعالم إمكانه المستتر، وقد تشكّل هذا كله في نسيجٍ سردي يختزن في أعماقه المسكوت عنه، بما يحمله من سنن باطني خاص يوجّه دلالاته ويمنحه فرادته، وليس له علاقة بالأثر الظاهر، بل هو مضمَّن فيه، فإن هذا السَّنن Code لا يمكن إدراكه في معظم الأحيان دون سند خارجي؛ أي دون مغزى؛ كما " ينشئ الأثر [الخفي] سننه المستقل، بل يصبح اعتباره مناقشة لذلك السنن، وأنه يجسد شعريته الخاصة، وإذا كان العمل الفني هو الذي يؤسس قواعده المبتكرة المتحكم فيه، فإن التواصل عبره لا يكون - بالمقابل - إلا مع من يعرف مسبقا هذه القواعد"[14]

تفكيك السرد في مواجهة المحو الماسوني

تتميز رواية "قيامة البتول الأخيرة" ببنية فنية معقدة تتجاوز التمثيل السردي المباشر لتخلق فضاءً رمزيًا مكثفًا. الرواية توظف تعدد الأصوات والزمن المتشظي؛ لتعكس تجربة الحرب السورية على أبعاد نفسية ووجودية، حيث يتحول جسد البتول، الشخصية المركزية، من جسد حي إلى رمز أسطوري يمثل الوطن المتضرر والمدمّر. هذا التحول يكشف عن آليات دفاع مجتمعية تفضّل التقديس الصامت للضحايا بدل المواجهة الصريحة للجرائم، فتكون القيامة هنا رمزية تعبر عن الأمل في النهوض بعد الموت والدمار. والشخصيات المحيطة بالبتول لا تقدم كفاعلة متكاملة، بل تتحول إلى صور مرآوية تدعم رمزية البتول وتتداخل معها، مما يعزز البنية الرمزية للنص ويحول الرواية إلى نص ترنيمي سري ذا طبقات متراكبة تفتح أفقًا لتعدد التأويلات. فضلا عن ذلك، لا تسير الرواية في تسلسل خطي، بل تكسر الزمن السردي لتمزج بين لحظات متعددة، مما يؤكد طبيعة النص المتعدد الأبعاد ويجعل من التجربة القرائية استنطاقًا لطبقات الألم والتاريخ والذاكرة الجمعية بأسلوب يتجاوز السرد الحرفي إلى فضاء إيحائي غني بالرموز والمعاني؛ لأن التاريخ الذي وصل إلينا لم يكن سوى سردية مشوّهة، صيغت بأقلام السلطة وتجلّت على ألسنتها، بحيث تحوّل الماضي إلى خطاب مملى يخدم الهيمنة، أكثر مما يعكس حقيقة ما جرى في ذاكرة الناس ووجدانهم. وهو ما عبر عنه السارد في قوله "التاريخ العربيّ مزوَّر، وقد كُتِبَ بحبر الدم على صفحات العبوديّة، والاستبداد، بيد المنتصرين، والمنافقين، الخانعين[15]

وتبعا لذلك، يبرز التجريب السردي في رواية "قيامة البتول الأخيرة" موضوع الدمار والصمود من خلال كسر البناء السردي التقليدي واستخدام تعدد الأصوات والزمن المتشظي، ما يعكس هشاشة الواقع وتشتت الأفراد في ظل الحرب. هوية البتول والجسد الممزق يتحولان إلى رموز تمثل جسد الوطن المنهك، في حين يتجلى الصمود في استمرارية ذلك الجسد الرمزي رغم الخراب والدمار، كدلالة على إمكانية القيامة والنهوض من تحت الركام. وهنا، يخلق التجريب السردي فضاءات سردية متعددة تتداخل فيها اللحظات، الحوارات الداخلية، والأناشيد السرية التي تحمل أصوات الألم والصراخ المكتوم، مما يعمق من تجربة القارئ في استشعار ثقل المعاناة مع بقاء بصيص من الأمل. ومن شأن هذا الأسلوب السردي الرمزي المتشظي أن يحقق تصويرًا حيًا للدمار على المستويين الشخصي والوطني، ويتجاوز الصمود هنا، الفعل المباشر إلى حالة داخلية مستمرة تأبى الانكسار رغم كل الخيبات؛ والرواية في مجملها تعكس ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. وهو ما يجعلها تركز ﻋﻠﻰ الحدث المركزي ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺷﺨﺼﻴﺔ "البتوﻝ" ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ جسد منتهك ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ مقدسة ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ الخطاب ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ الذي ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ تقديس ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ بدلا ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ العدالة. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ والنسوي تفكيك الدراسة ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ وتخلث ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺘﻮﻝ” ليست ﺧﻼصا ﻻﻫﻮتيا ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ كتبت بالدم والصمت ﻭأعادت مسألة ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ الجدلية بين المقدس والمدتنس ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ يطمس ﻓﻴﻪ أحدهما ﺍﻵﺧﺮ.[16]

أما إذا قرأنا الرواية على مستوى ظاهرها، فإننا سنجد سردًا دراميًا مأساويًا يلاحق مصائر عبد السلام وعائلته والبتول في فضاء اجتماعي وسياسي محكوم بالخراب. لكن إذا أمعنا في المضمر، نكتشف أن النص يتجاوز الحكاية المحلية ليضعنا في مواجهة قوى أكبر من مجرد الاستبداد الداخلي؛ إذ يلمّح إلى شبكةٍ خفية تحرّك العنف، وتغذي ثقافة الانتهاك، وتسعى إلى تفريغ الذاكرة من محتواها. على حد ما جاء في قول السارد: يخترق الأهالي منزل الأستاذ "أبو النصر"، والد البتول، يرونه مربوطاً بحبل بلاستيكيّ مُحْكَم من يديه، وقدميه، وقد تمَّ وضع شرابٍ متّسخٍ في فمه كيلا يستطيع الكلام، ناهيك بالكدمات القاسية في وجهه، والدماء المتخثّرة من رأسه حتّى أخمص قدميه، يركضون نحوه بذهول، يفك "عبد السلام"، قيود الرجل الذي كان صديقاً لوالده، أو كما يقال توءم روحه، وبيت أسراره، وكانا موظَّفين معاً في المجلس البلدي للمدينة، أمّا المفاجأة الصارخة، فهي تنهّدات ابنته البتول، المتعالية من الغرفة الثانية، وتأوّهاتها، تضرب رأسها بالجدار، تلقي كلمات غير مفهومة، الواضح تماماً، أنّ البتول اغتُصِبت بعنف جماعيّ متكرّر، وتمَّ فضُّ عذريتها![17]

وهنا يظهر ما يمكن تسميته بـ التعرية الرمزية لدور الماسونية، ليس عبر تسمية صريحة، بل من خلال الإيحاء بوجود قوة "عالمية - خفية" تتغذى على الفوضى، وتستثمر في انهيار المجتمعات، وتسعى إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي على صورة العدم. فالانتهاكات الجسدية للبتول، والمجازر التي تطال العائلات، والمحو الذي يبتلع الأحياء والأمكنة، يمكن أن تُقرأ كصدى لمشروع أكبر من مجرد قمع سياسي محلي: إنه مشروع له امتداد عابر للحدود، يذكّر بالرموز الماسونية المرتبطة بالهيمنة والهيكلة الخفية للعالم.

تسمع البتول أصوات الانفجارات القريبة جدّاً من حارتهم، ثمّة اشتباك عنيف، هنا، في طرفَي الحارة الجنوبيّ والشرقيّ، تتعالى أصوات القذائف، والرصاص، تشعر بالخوف الشديد، يرتجف جسدها، يقشَعِرُّ، تركت كلّ شيء من يدها، وتوجّهت إلى غرفة جلوس والدها، تجلس بجانبه، تتمسّك به، تعرف من نظراته المنكسرة[18] ولعل الدلالة المضمرة هنا أن الرواية تُحيل إلى تفكيك الوعي بالخراب: الخراب ليس وليد الاستبداد وحده، بل هو نتاج "هندسة مخفية" تديرها قوى تتحرك في الظل. هذه القوى لا تهدف فقط إلى السيطرة السياسية أو الاقتصادية، بل إلى إعادة إنتاج الإنسان نفسه ككائن مفرغ من المعنى، ضائع في العري، مبتور الذاكرة، تمامًا كما يحدث للبتول التي تتحول إلى جسد منتهك ورمز للذاكرة المستباحة.

إننا لو نظرنا فيما تطرقنا إليه بالتوضيح عن المسكوت عنه بالصمت؛ لِما أسميناه [المضمر الواصف/الموصوف، ومؤولاته][19]، لوجدنا ذلك يدخل في سياق التعبير الضمني، بما هو اختفاء قول يقتضيه الخطاب إضمارًا، قد يكون واعيا ومقصودا، متعدد الدوافع والأسباب، والعنصر المغيب يثير الذهن، ويبعث على التفكير، ويدعو إلى تدبر القول، وتجاوز ظاهره ما يخبر به إلى حقيقة ما يلمح إليه وينطوي عليه.[20] ومن هذا القبيل نجد في رسالة الجاحظ [تفضيل النطق على الصمت ] ما يفي بدلالة الصمت في الخطاب البلاغي كما في قوله:" لقد قرأت كتابك فيما وصفت من فضيلة الصمت، وشرحت من مناقب السكوت، ولخصت من وضوح أسبابهما، وأحمدت من منفعة عاقبتهما، وجريت في مجرى فنون الأقاويل فيهما، وذكرت أنك وجدت الصمت أفضل من الكلام في مواطن كثيرة، وإن كان صوابا، وألفيت السكوت أحمد من المنطق في مواضع جمة".[21] وعلى الرغم من إحجام الجاحظ عن تقصِّيه بلاغة الصمت، فإن ذكره له يفيد ذيوع صيته في ثقافة القدامى، كونه جزءًا من بلاغة الكلام في مخيلتهم من خلال تمثلاته، ومن ثم فإن إحداثية الصمت كانت تقدم الشيء نفسه الذي يقدمه الخطاب، على غير سَمْت الخطاب المتداول، وإنما بوصفه خطابا ضمنيا يعطي للتعبير الإبداعي الثقافي مكانته في المسكوت عنه، سعيا إلى البحث عن الخفاء الذي يبعث على التفكير؛ لأن الإبداع في ثقافة المسكوت عنه يعد جزءا من الهوية الثقافية في صياغتها بلغة ما هو خفي في صورها الكلية، ومن ثم تبعث على التفكير، حينذاك يتحول الخطاب الصامت إلى فرص للاستنباط والتأويل، وتجاوز خصوصيته الضيقة ليسأل المتلقي من خلاله عن ماذا وراء هذا الخفاء، دون تلك الصورة التي سردها علينا الخطاب الرسمي؟ وماذا عن تواري الحالة التي تنفتح على الكيان الرمزي مما يبعث على التفكير؟ وهنا يمكن أن نفسر الصورة الخفية من داخل الثقافة نفسها، أو من خارجها، بما يمكِّنه التأويل من مهارات القياس على الشاهد، "وإذا كان القياس Le syllogism في شكله الأرسطي التام متكونا من ثلاثة أجزاء، لابد منها: مقدمة كبرى، ومقدمة صغرى، ونتيجة تفضي المقدمتان إليها ضرورة، فإن في القياس المضمر تحذف إحدى المقدمتين، أو تحذف النتيجة، والحذف في هذا الموضع صمت مقصود، واع، تبرره مقاصد المتكلم، ينتقي لها من الصيغ التعبيرية وأشكال الأداء ما يراه كفيلا بتحقيق تلك الغايات، وبلوغ تلك المقاصد، لقد صمت الجاحظ عن النتائج في عملية القياس المضمر، واكتفى بإيراد المقدمتين: إحدى المقدمتين مثلث الأطروحة المدحوضة، وقد تصدرت الرسالة، وهي أطروحة يستدعيها القارئ مع كل حجة يوردها الجاحظ"[22]

إذن، "القيامة السرية" التي تبشّر بها الرواية ليست قيامة فردية للبتول، فحسب، بل هي قيامة للوعي ضد الماسونية كرمز لسلطة المحو الكونية، ضد سلطة تريد أن تجعل الخراب قدرًا إنسانيًا دائمًا. وقد بدأ نشيد الإنشاد السّرّيّ، يعلن ترانيمه الجديدة، على وقع ترانيم موسم الموت والخراب.[23] من هنا يصبح الفن في النص هو القوة الوحيدة القادرة على مواجهة هذه "الماسونية الرمزية"، لأنه وحده يفضح المخفي ويعيد للأمة ذاكرةً كانت مهددة بالطمس. بعد أن أصبح "المشهد المدهش" يصنع بناء عالم جديد ـ بل هويات ـ قوامه "أن الفورية المباشرة للأحداث، والطابع الحسي للمشاهد...هي المادة الخام التي يتشكل منها الوعي"[24].

العمق المخبوء في الرؤية السردية

تتجاوز الرواية - بوصفها عملا أدبيا رمزيا - حدود السرد التقليدي، ليغدو شهادةً على مآسي الحرب السورية وما ارتكبته من جراح غائرة في مدينة حلب، ولا سيما في حيّ البندرة، الحيّ اليهودي التاريخي الذي يشكّل مسرحًا للأحداث. في هذا الفضاء الممزق بين الذاكرة والخراب، ترتسم شخصية "البتول" لا بوصفها فتاة عذراء مغتصَبة، فقط، بل كرمز مضاعف: أيقونة للبراءة، وتجسيد للوطن الذي استُبيح وتفكك، ثم نهض من رماده في "قيامة أخيرة" تحمل الأمل الرمزي بالتحرر من الاستبداد والفساد.

وفي ضوء ذلك، تكشف الرواية عن دلالات مضمرة عميقة، أبرزها فضح القوى الخفية التي تتحكم في مصائر الشعوب، والتي تدير الصراعات من وراء ستار المؤامرات السياسية والاقتصادية والثقافية. فالاغتصاب الجماعي الذي تتعرض له البتول والفتيات الأخريات يتحول إلى استعارة كبرى لاغتصاب الوطن نفسه، في سياق تُسهم فيه قوى داخلية متواطئة وخارجية متحكمة في رسم المشهد الدموي، وسط فساد المثقفين والمحسوبية والإقصاء الاجتماعي.

ومن خلال تداخل الواقعي بالأسطوري، تُعيد الرواية كتابة الحرب بلغة تتجاوز المباشر إلى الرمزي، مستحضرةً إشارات ميثولوجية كإله البرق "بعل" في الاستهلال، لتضيء البعد الكوني للصراع بين الظاهر والخفي، بين العلن وما يُحاك في الظلال. وهنا يطلّ البعد النقدي الموجه إلى "مطبخ" صناعة القرار العالمي، حيث تتقاطع مصالح منظمات مثل AIPAC، وARZA، وWJC، وRotary International، لتشكّل شبكة نفوذ غامضة تتحكم في خيوط اللعبة وتعيد إنتاج الخراب بأقنعة مختلفة.

هكذا تصبح قيامة البتول نصًا أسطوريًا - سياسيًا، يجمع بين المأساة الفردية والجماعية، بين العري الفاضح للحرب وبين الذاكرة التي تصرّ على المقاومة. إنّها رواية لا تكتفي بسرد المأساة، بل تفكك آلياتها الخفية، لتكشف أن القيامة ليست حدثًا غيبيًا، بل فعل مقاومة يولد من رحم الخراب ذاته. في يد مطبخ صناع القرار[25]، وغيرها كثير من المنظمات العالمية التي حولت الكون إلى واقع افتراضي، مجرد من كل ما هو نفيس، عظيم القيمة، وبما لا يتوقعه، أو غير قابل للسرد the antinarratable بحسب تعبير روبين وارهول Robyn R. Warhol؛ إذ الواقع بات يُعنى بموضوعات أكثر ضراوة في جانبها السياسي على وجه التحديد، ولعل انعطاف السرد في الآونة الأخيرة إلى هذا النوع من الموضوعات يشي بإدخال الواقع في سماجة السلوكيات مع المؤسسات التي أضحت تعزز كينونات ضعيفة، وتستنزف الكينونة التجميعية Associatetive entity، والرواية السياسية إذ تحاول أن تتلقف هذا الواقع المبتذل؛ فلأنها تعكس كل ما هو سقيم، ومفكك، ومنفصم من العروة، في مقابل محاولة التخلص من الواقعية المبتذلة، التي ماعاد الواقع في قيمه المؤسسية النموذجية يستسيغها، بالنظر إلى تنوع المعارف الجديدة ذات الصبغة الأنطولوجيا التي أصبحت تعنى بكل ما يمت بصلة إلى تنامي مجالات المعرفة بشتى السبل، والبحث العلمي في ميدان علم المعلومات بالمفاهيم الجديدة conceptualization وعلاقاته التركيبية الدلالية؛ بوصفها كتلا معرفية blocks building مرهونة بجملة من المصادر المعرفية والثقافية. ورواية العربي الأخير تسلك هذا المنحى بشكل واضح؛ إذ تعاملت مع الواقع على أنه يمثل "قيمة إشكالية" على حد تعبير يوجين يولاس Eugène Jolas. والحال إنه "ما عاد أحد يلقي بالاً للتصوير الفوتوغرافي للحوادث؛ بل لاستكشاف عملية التصوير ذاتها، تلك الطريقة التي يتم بها تأطير الحوادث" وبغض النظر عن أية حبكة، أو ثيمة (موضوع) محددة لأية رواية حديثة فإن التساؤل المصحوب بالدهشة حول ما الذي يجعل الأشياء حقيقية لنا؟ إن مسألة الواقع عدلت كثيرا في نمط الواقعية السائدة في الرواية الحديثة؛ الأمر الذي نتج عنه واقعية جديدة مؤسسة بطريقة غريبة على الشكل في يقينية الواقع ذاته"[26]. والرواية لا تذكر "الماسونية" بشكل مباشر (كما أكدت عمليات البحث في النص الكامل)، لكنها تعتمد على رموز وإحالات مضمرة تشير إليها كقوة سرية تتحكم في الأحداث العربية والعالمية. على سبيل المثال:

الرموز الماسونية: الرواية تغوص في أجواء "العالم الماسوني ورموزه"، كما لو كان القارئ داخل أسطورة قديمة مع أناشيدها السرية، حيث تظهر رموز مثل تمثال "الحرية" ذو الأجنحة النسرية (يشبه تمثال الحرية الشهير، الذي يُرتبط في النظريات المؤامراتية بالماسونية)، والذي ينحته البطل "عبد السلام" كرمز للبعث من الرماد. كما تظهر صور مرافقة للنص تشير إلى رموز ماسونية، مثل المصباح في الغلاف (رمز للتنوير الماسوني في سياق الخراب). هذه الرموز تعكس فكرة أن الماسونية هي قوة خفية تخطط للدمار لتحقيق أهدافها. فالرمزية التي تمتلئ بها الرواية تضعك في اجواء العالم الماسوني ورموزه وكأنك داخل إحدى الأساطير القديمة وأناشيدها السرية. في النهاية ستخرج الرواية عن توقعات القارئ، ولا أريد هنا أن أفسد متعته في هذه اللحظة، ولكني سأكتفي بصورة السلام التي يرسمها الكاتب ببطله الذي ينحت تمثال الحرية، وكأن الحرية أمر صعب المنال في عالم كالذي نعيش فيه، فهي كالنحت في الصخر الأصم في واقع استبدادي مريع، يحتاج الكثير من التعب والمشقة والصبر والعرق والتضحية، والسلام هو من يصنع الحرية في النهاية لا الحرب. السلام لا يخون كما تفعل الحرب، وأصحابه يضحون لإنقاذ تاريخ المدينة وتراثها وهويتها من أعدائها التاريخيين الذين دبروا كل شيء وأوقعوا الفتنة بين أهلها، يندفع (عبد السلام) غير مبالٍ بالموت الذي يترصده، يقتحم أسوار الخوف بكل شجاعة وإصرار، تتردد في أذنيه وصية أبي الرمز الفلسطيني “إذا كان لابد من الموت فلنمت تحت الضوء لا بين أنياب العتمة[27].

جماعة "إخوة الحليب": هذه الجماعة السرية في الرواية هي تمثيل مضمر للماسونية، تعمل في الخفاء وسط الخراب، تخطط وتنفذ عبر أذرع مشبوهة مثل تنظيمات إرهابية أو سياسية. ترمز إلى كيفية سيطرة الماسونية على الأحداث العربية (خاصة في سوريا) من خلال التلاعب بالحروب، الفساد، والصراعات الطائفية، لتحقيق مصالح عالمية تتجاوز الحدود الإقليمية، مثل إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط أو تعزيز الهيمنة الاقتصادية والسياسية.

وسط هذا الخراب يرتع "إخوة الحليب" وهم جماعة ماسونية تعمل في الخفاء، ولها علاقاتها بدوائر صهيونية، وتحكم قبضتها على البلد فتشارك في تدميره، وتحاول سرقة ذاكرته ممثلة في تمثال الإله حدد، وتسعى إلى توريط عبد السلام في جريمة تهريب التمثال. يدبر الخطة إبراهام فارحي، أهل الحارة يجتازون الحواجز بينهم وبينه فينادونه ابراهيم، هو حارس معبد الصفراء ويدعي امتلاكه لأقدم النسخ في العالم من التوراة، يستغل مشاعر الحب المتبادلة بين ابنته ليزا وعبدالسلام، كذلك يتضح معرفته بسوزانا اليهودية الكندية التي عمل عبدالسلام دليلا لها خلال رحلتها في حلب قبل سنتين فقط من قيام الحرب، كانت تقيم بفندق البارون الشهير، وفي الغرفة 202، التي سبق وأقام بها الجاسوس المعروف باسم لورانس العرب، ولعل في ذكر تلك المعلومة إشارة من السارد إلى جاسوسية سوزانا، وفي نفس الغرفة يفرغ عبدالسلام كل مكبوتاته في جسد سوزانا التي ترحل تاركة له رسالة تخبره فيها بأنها يهودية، وبعد سنوات تأتيه رسالتها الثانية متضمنة صورة طفل تخبره بأنه ابنهما يوسف، أما صور ليلتهما معا في الغرفة 202، فيفاجئه بها ابراهام، ويردف قائلا " كنتُ أعرف كلّ شيء، أجل، كلّ شيء"، يستغل تأثير المفاجأة فيواصل حواره حتى يكشف هدفه "اشرب الحليب يا عبد السلام، اشرب، أنتَ من اليوم، أصبحت أخا لنا من أخوة الحليب"[28]

الدور في الأحداث العربية والعالمية: تعرّف الرواية الماسونية كقوة ماسونية عالمية تخترق المجتمعات العربية عبر شبكات سرية، مسؤولة عن الفوضى في الثورات والحروب (مثل الربيع العربي والأزمة السورية)، حيث تُستخدم كأداة للقوى الكبرى لإثارة الفتن الطائفية (مثل الصراع حول اليهود في الحي، كما في صفحات الرواية التي تذكر اليهود كضحايا ومشاركين). هذا يعكس نظرية مؤامرة شائعة ترى الماسونية كمحرك خفي للأحداث العالمية، مثل الحروب العالمية أو النزاعات الإقليمية، لتحقيق "نظام عالمي جديد". الدلالة المضمرة هنا هي دعوة لكشف هذه القوى لتحقيق حرية حقيقية، كما يعبر عنها اعتراف الكاتب في مقدمة الرواية بضرورة مواجهة "الأقبية السرية" والاستبداد. ومن ثمة، فإن الوعي – الشفيف بالرواية- يكشف القدرات الخاصة وقدرات الآخر أيضا، كما يعد الوعي بمفهوم الحرية والعدوان,هو المدخل للوصول إلى المعنى المناسب للمقاومة.. وهي سمة تلك الرواية التي تدرج ضمن معطيات أدب المقاومة لقد تمكن الروائي زياد كمال الحمامي من اثارة المسكوت عنه والتاريخي المعلن والغور في النفوس ورسم الانفعالات الخارجية بواسطة حنكة قلمه الذي غمسه في بئر من فن الكلمة بجدارة[29].

وبذلك، تعدُّ الرواية من الأعمال الأدبية التي تتجاوز التمثيل السردي المباشر إلى فضاءات رمزية معقدة، حيث تتحول الرواية إلى نص متعدد الطبقات يحفل بالدلالات المضمرة والإيحاءات التي تتطلب قراءة متأنية لفك شفراتها. من خلال تحليل البنية المضمرة للرواية، يمكن الكشف عن كيفية اشتغال النص على مستويات متعددة، بدءًا من الرمزية الدينية والأسطورية، مرورًا بالنقد الاجتماعي والسياسي، ووصولًا إلى الأبعاد النفسية والفلسفية التي تشكل عالم الرواية الغني في ضوء هذه المحددات:

1. البتول كأيقونة متعددة الدلالات

أ. تعدد دلالات "البتول":

- البتول كرمز ديني: تشير الشخصية الرئيسية في الرواية، البتول، إلى رموز دينية متعددة، مثل مريم العذراء في المسيحية وفاطمة الزهراء في الإسلام، مما يخلق حوارًا بين الأديان ويؤكد على الوحدة الإنسانية في مواجهة المعاناة.

- القيامة كرمز للخلاص: تعيد الرواية تعريف مفهوم القيامة ليس فقط بمعناه الديني التقليدي، بل كرمز لـلنهوض من رمز الحرب والدمار، حيث تتحول البتول إلى أيقونة للبطولة والتضحية التي تبعث الأمل في إمكانية الخلاص.

ب. الأسطورة والواقع:

- استحضار الأسطورة: يستخدم حمامي أسطورة الإله بعل (إله البرق والعواصف والأمطار) كاستهلال للرواية، مما يربط بين الماضي الأسطوري والحاضر المأساوي في سوريا، مؤكدًا على أن الأرض السورية كانت دائمًا مسرحًا للصراعات والآلهة، لكنها أيضًا رمز للصلابة والتجدد.

- البتول كطائر العنقاء: ترمز البتول إلى طائر العنقاء الذي ينهض من الرمز، مما يعكس فكرة الخلاص عبر التضحية، حيث يصير موتها بداية لقيامة جديدة تُعيد الحياة إلى الحارة والوطن.

2. الانزياح عن الخطية الزمنية

أ. الانزياح الزمني عبر الاسترجاع والاستباق:

- الاسترجاع (Flashback): يستخدم الروائي الاسترجاع بكثافة لكسر الخط الزمني الخطي، من خلال عودة الشخصيات إلى ماضيها، كما في مشاهد استذكار عبد السلام لاغتصاب البتول، مما يخلق تأثيرًا نفسيًا عميقًا ويكشف عن الجروح الخفية للشخصيات.

- الاستباق (Flashforward): يُستخدم الاستباق للتلميح بأحداث مستقبلية، مثل توقعات أبراهام فارحي حول مصير عبد السلام، مما يخلق جوًا من الترقب والتشويق، ويعكس رؤية الشخصيات للمستقبل في ظل ظروف غير مضمونة.

ب. تعدد الأصوات والرواة:

- الراوي الخارجي: يسرد الأحداث من وجهة نظر خارجية، لكنه لا يخلو من تدخلات تظهر وعيه العميق بدواخل الشخصيات، مما يضيف طبقة أخرى من العمق السيكولوجي للنص.

- اللغة السردية: تتميز اللغة بالبساطة والرشاقة دون تكلف، لكنها قادرة على خلق صور حية تنقل القارئ إلى أجواء الحارة وعبق التاريخ وغبار الحرب. فضلا عن أنها كيان حيّ ينهض من بين الرماد ليكتب ذاته كأنشودة لا يسمعها إلا من يتقن الإصغاء إلى ما وراء الكلمات. فهي لغة شفيفة كالماء، تنساب في عروق النص دون تكلف أو تصنّع، لكنها، في الوقت ذاته، تتشظّى إلى صور ورؤى كأنها شظايا نور تتساقط من ذاكرة مثقلة بالخراب. عبر هذه اللغة، يتحول حيّ "البندرة" العريق إلى فضاء أسطوري، تختلط فيه رائحة الخبز المحترق بعبق التوراة القديمة وصدى الأناشيد المجهولة، وتعلو في سمائه أصوات القنابل كما لو كانت أجراسًا كونية تنذر بقيامة ما.

إن هذه اللغة، ببساطتها المتوهجة، تُمسك بيد القارئ لتدخله أزقة الحارة، حيث الحجارة تتنفس، والجدران تحفظ أسرار الأجيال، وغبار الحرب يلتصق بالوجوه كوشم أبدي، لكنها لا تكتفي بالتصوير الواقعي؛ بل ترفع المشهد إلى مستوى رمزي يجعل من "البتول" صورةً للبراءة المغتصبة والوطن المدنس، ومن صرخاتها لحنًا خفيًا يتردد في طبقات الذاكرة الجمعية. وهكذا يغدو السرد نفسه "نشيدًا سريًا" يلتقط المسكوت عنه، ويعيد صياغته بوصفه حقيقة أعمق من الظاهر، حيث يتجاور الدم والقداسة، الخراب والأمل، ليصنع من المفردة البسيطة طلسمًا قادرًا على استدعاء الماضي وتحويره إلى رؤية للمستقبل.

إنها لغة لا تقف عند حدود البيان أو الزخرف، بل تتحوّل إلى ضرب من الطقس الشعائري، كأن كل جملة تعميدٌ في نهر التاريخ، وكل صورة احتراقٌ يولّد قيامة جديدة. بهذا المعنى، يصبح النص نفسه كائنًا أنطولوجيًا، يُقاوم الفناء عبر نغمه الخاص، حيث يظل "الأناشيد السرية" لا تُقرأ بالعين فحسب، بل تُستشعر كوشوشة غامضة تسكن الروح، تذكّر القارئ بأن الفن وحده قادر على مواجهة المحو، وأن الكلمات حين تُصاغ بدم الذاكرة تصير قيامةً متجددة للمعنى.

3. الأبعاد الاجتماعية والسياسية: تُحلّل "قيامة البتول الأخيرة" على مستوىٍ مضمرها الاجتماعي والسياسي النقد المضمر للفساد والطائفية كاحتجاجٍ على بنية فسادية وطائفية تمثل آلية لإفقاد المجتمع كيانَه وذاكرته، فالنص لا يكتفي بسرد المآسي بل يكشف طريقة اشتغال القوة على مصائر الناس من خلال عناصر يومية تبدو عادية (التقاليد، الخوف، التستر) لكنها في واقعها أدوات لإدامة الانقسام والاستغلال؛ العنف الموجه إلى البتول وفتيات الحارة لا يُقرأ عند الرواية كحدث فردي فحسب، بل كعملية رمزية تصف اختراقاً منظّمًا لجسد الجماعة، حيث يغدو الاغتصاب استعارة لاغتصاب الوطن والذاكرة: استباحة الموارد، تلاعب بالمقدَس، وتفكيك للمشترك الاجتماعي باسم الأمن أو الشرف أو الدين. هذه الاستعارة الجنسانية تكشف عن منطقٍ سياسي يعمل عبر تجريد الضحايا من الكلام والهوية، وتحويلهم إلى أشياء قابلة للتبادل في سوقٍ من المحاباة والمحسوبيات التي تشدّ قِيام المجتمع إلى طبقاتٍ من الفساد المؤسسي والفساد الأخلاقي معًا.

الفساد في الرواية لا يتجلّى كاختلاس مالي أو فعل اقتصادي ضيق، بل ينهض كآلية سلطة متغلغلة تنسج خيوطها بين الفاعلين المحليين - من الأب الروحي إلى النخب الحزبية وبعض المثقفين المسايرين - وبين قوى خارجية وأطر خفية تحضر في النص عبر إشارات رمزية لمؤسسات ونفوذ عابر للحدود، بحيث يغدو الفساد نسيجًا مركّبًا يتجاوز الأفعال الفردية ليصبح بنيةً كاملة تعيد تشكيل المصائر والوعي على السواء. هذه الشبكة تعمل بآلياتِ تمييزٍ واستبعاد: توزيع المنافع بالولاء، إقصاء المختلفين، تحويل المواطنين إلى رعايا، وتبرير القمع بمرجعية طائفية أو قومية. الطائفية هنا ليست مجرد واقع اعتقادي قائم بذاته، بل أداة تفتت المجتمع، تُستغل لخدمة مصالح سياسية واقتصادية، فتتحول الانتماءات الدينية والطائفية إلى قناعاتٍ تصبح درعًا لأصحاب النفوذ، وتبريرًا للصمت الجماعي أمام الفظائع.

من ناحية اجتماعية، تبرز الرواية كيف تتكاثر آليات الصمت والتواطؤ: العرف والتحشّم والتشويه الأخلاقي يعملان كتقنينٍ للاضطهاد، يحمون الفاعلين من المحاسبة ويُقفلون أمام الضحايا إمكان إعادة الكلام والاسترداد. المثقفون، بدورهم، يظهرون مشدودين بين رغبة الوعي وخيار التكيّف، فتُصبح ثقافتهم أحيانًا مشدودة إلى جهاز السلطة، أو عاجزة عن المقاومة بسبب رغبة الاحتفاظ بالامتيازات، ما يبرهن أن مواجهة الفساد لا تقتصر على كشف الفاعل فحسب، بل تتطلب تحييد شبكة المبررات الاجتماعية التي تربطه بالجماعة وتبرّر استمراره. كما تُضيف الرواية بُعدًا طبقيًا: الفقر الاجتماعي والاقتصادي يجعل الفئات الضعيفة أكثر عرضة للاستغلال، بينما تستفيد فئاتٌ أقلية من هيمنةٍ توفّر لها غطاءً طائفياً أو مؤسساتياً.

سياسيًا، النص يقرأ المشهد كحقل تُجرى فيه مسابقات للسيطرة الرمزية والعملية؛ فالطائفية تُستخدم كأداة تفكيك ومحاربة للتضامن المدني، والفساد المؤسسي يعمل على إفراغ المؤسسات من وظيفتها العامة وتحويلها إلى أدوات خدمةٍ لدوائر ضيقة، بينما تشتغل أياديٍ خفية - مجيّزة في الرواية بصور وأساطير أو إشارات إلى تنظيمات ونفوذ عابر للحدود - لإعادة رسم مصالح جيوسياسية داخل النسيج المحلي. هذا الانزياح بين المحلي والعالمي يوضح أن المشكلة ليست محلية فحسب، بل أن السلوك الفاسد يجد نقدًا أدبيًا لا يقل قسوة عن التحاليل السياسية: الرواية تكشف كيف تصبح الحارة نموذجًا مصغّرًا لعالمٍ تُدار فيه المصالح بالسرّية والتواطؤ، وتُمارس فيه سياسات المحو المنهجية على الذاكرة والإنسان.

في ضوء ذلك، تُقدم الرواية فنًّا ذا ذاكرة مقاومة: اللغة السردية تستعيد المسكوت عنه وتمنحه صوتًا، والفن يصبح آلية لمناهضة المحو والفساد والطائفية عبر تحويل الجرح إلى شهادات تُنتَج وتُقرأ وتُحفظ؛ بذلك يصير العمل الأدبي فعلًا سياسياً بصفته استعادة للكرامة الجماعية وفضحًا لخيوط التواطؤ، ويقدّم بديلًا أخلاقيًا معرفيًا عن السرديات السلطوية. الخلاصة أن نقد الرواية للفساد والطائفية لا يكتفي بتسمية الجناة، بل يكشف الشبكات المؤسساتية والثقافية التي تنتج الفساد وتكرّسه، ويعرض الفن كمساحة للاعتراف والمساءلة ولإمكانية قيامةٍ أخلاقية واجتماعية تنقذ النسيج من سطوة الهياكل الخفية التي تسعى لإفراغه من إنسانيته وذاكرته.

أ. الحارة كمجتمع مصغر:

التعددية الدينية والثقافية: تجمع الحارة بين شخصيات من خلفيات دينية مختلفة (مسلمون، يهود، أرمن)، يعيشون في انسجام حتى تتدخل السياسة والحرب فيخلقان الفرقة والطائفية. هذا يعكس صورة مصغرة للمجتمع السوري الذي مزقته الحرب.

نقد الفساد والمحسوبية: تنتقد الرواية الفساد والمحسوبية من خلال شخصيات مثل جماعة أخوة الحليب (التي ترمز للماسونية وفق بعض القراءات)، والتي تخطط لدمار الشرق وسقوطه، مما يرمز لقوى الفساد الخارجية والداخلية.

ب. الحرب كفاعل رئيس في تشويه الإنسانية:

اغتصاب البتول: يرمز اغتصاب البتول إلى انتهاك براءة الوطن تحت وطأة الحرب، حيث يصير الجسد الأنثوي رمزًا للأرض المغتصبة التي تبحث عن خلاصها عبر التضحية. في ضوء هذا الصوغ: "ولكن الألم الأعمق هو ما يحدث للبتول الآن، هي تتمسّك بمقبض النافذة، ولكن الطغاة المتوحّشين يخلّصون يدها، يرميها أحدهم على الأرض، ويلقي بجسده العفن فوقها، ويبدأ باغتصابها بهمجيّة حيوانيّة"[30]

هزيمة المثقفين: يعاني المثقفون في الرواية من الهزيمة النفسية والإقصاء، كما في شخصية عبد السلام النحات الذي يحلم بنحت تمثال الحرية لكنه يعيش تحت وطأة الندم والعجز، مما يعكس إحباط المثقف في زمن الحرب.

4. الأبعاد النفسية: الندم والخلاص والفردوس المفقود:

في رواية "قيامة البتول الأخيرة (الأناشيد السرية)" يبرز البعد النفسي بوصفه المحرّك العميق للسرد، حيث تتجلّى الثيمات الكبرى مثل الندم والخلاص والفردوس المفقود ليس كأفكار مجرّدة، بل كخبراتٍ وجودية تتجسّد في مصائر الشخصيات وصوت البتول نفسها. فالندم في النص يتوزّع على مستويات عدّة: هناك ندم الأفراد الذين عايشوا الخراب ولم يملكوا الجرأة على منعه، وندم المثقفين الذين صمتوا أو تورّطوا في شبكة المحسوبيات والفساد، وندم الجماعة التي رأت أبناءها يُستباحون أمامها من دون أن تتمكّن من المقاومة. لكنه ليس ندمًا عابرًا، بل هو جرحٌ مفتوح يحوّل الماضي إلى عبء نفسي دائم، كأنه حجر ثقيل يُلقى على صدر الشخصيات فلا يتيح لها التنفّس، بل يُذكّرها دومًا بأنها تعيش على أنقاض ما كان ينبغي أن يُحمى.

هذا الندم يتقاطع مع فكرة الخلاص التي تحضر في الرواية كحلمٍ باطني أكثر من كونه إمكانًا واقعيًا. البتول، وهي الأيقونة الرمزية، تُختصر في صوتٍ يتجاوز عار الجسد ليبحث عن معنى يطهّر التجربة، كأنها تطلب خلاصًا ليس لها وحدها، بل للخطيئة الجمعية التي لوّثت المدينة والذاكرة معًا. الخلاص هنا ليس وعدًا دينيًا تقليديًا، بل تجربة وجودية تُكتب بالكلمة وتُعاش في الفن؛ إن قيامة البتول ليست فقط عودةً من تحت الركام، بل فعل إعادة كتابة للحكاية بحيث لا يبقى الألم عبثًا، بل يتحوّل إلى معنى، والجرح إلى أنشودة سرّية تحفظ الذاكرة من النسيان. الخلاص إذن يُقدَّم كحركة سردية لا كواقع خارجي: هو لحظة العبور من ثقل الندم إلى طقس القيامة، حيث يتحول النص نفسه إلى معبد يعرض إمكانية الغفران عبر استعادة الصوت الضائع.

أما الفردوس المفقود فيمثل الخلفية النفسية الكبرى التي تتحرك فوقها الرواية. فحلب قبل الحرب، بما كانت تحمله من حياةٍ يومية وتعايش وألفة، تبدو في النص كفردوسٍ أُقصي عن أهله، فردوسٍ مغُتصب كما اغُتصبت البتول. إن استدعاء صور الأزقة والحارات والأساطير القديمة، مثل حضور إله البرق "بعل"، ليس تزيينًا، بل محاولة لخلق ذاكرة مقابلة تُذكّر بما كان، وتؤكد أن الفقد لم يكن طبيعيًا، بل نتيجة فعل قسري من الاستبداد الداخلي والتآمر الخارجي. هذا الفردوس المفقود يعمل في نفسية الشخصيات كمصدر دائم للحسرة والحنين، لكنه أيضًا محرك للرغبة في القيامة: فالبحث عن الخلاص ليس إلا محاولة لاستعادة ما سُلب، لا بالمعنى المادي البسيط، بل كحاجة وجودية لإعادة وصل ما انقطع في التاريخ والروح.

إن هذه الأبعاد الثلاثة – الندم والخلاص والفردوس المفقود – تتداخل في الرواية لتؤسس طبقة نفسية عميقة تجعل النص أكثر من شهادة على الخراب، بل فعل اعتراف وجودي يُشبه التحليل النفسي للجماعة. فالندم يعري الجرح، والخلاص يحاول تضميده عبر الفن واللغة، والفردوس المفقود يظل الحلم المؤجل الذي يُحرّك الحكاية كلها، كأنه الجاذبية السرية التي تشدّ السرد إلى الأمام. وبهذا تُصبح الرواية مرآةً لنفسٍ جمعيةٍ ممزقة بين الفقد والأمل، بين الانكسار والرغبة في القيامة، وتقدّم الفن كوسيط وحيد قادر على أن يربط هذه الأبعاد في معنى يتجاوز الألم الفردي ليصبح أسطورة جماعية عن الفقد والخلاص.

أ. صراع الندم والخلاص:

- عبد السلام نموذجًا: تعكس معاناة عبد السلام مع الندم على اغتصاب البتول صراع الإنسان بين الخطأ والبحث عن التكفير، حيث يحاول عبر إنقاذ الطفلة هبة ووضع سلسال البتول في رقبتها أن يخلّص نفسه ويشارك في قيامة البتول الرمزية.

- الموت والقيامة: الموت ليس نهاية في الرواية، بل محطة للتحول، حيث يصير موت البتول بداية لحركة حياتية جديدة، تعيد إحياء الأمل في الحارة.

ب. الحلم والفردوس المفقود:

يتخذ الحلم في البعد الرمزي - الأسطوري لرواية قيامة البتول الأخيرة (الأناشيد السرية) والفردوس المفقود هيئة معراجٍ سريّ، كأنهما لغتان خفيتان يكتبان النص من الداخل. الحلم لا يعود مجرّد انعكاس لرغبة نفسية أو نزعة إلى الهروب من الخراب، بل يغدو كأنشودة خفية تصعد من تحت الرماد، كما لو أنّ الروح تحاول أن تستعيد بملامحها المتشظية ملامح الجنّة الأولى. إنه يشتغل كذاكرة ميتافيزيقية، تستحضر ما لا يمكن للتاريخ أن يدوّنه، وما لا يُسمع إلا في الصمت، أشبه بأصداء بعيدة من أرض الميعاد، أو بريق خافت من الجنة المخبّأة في الذاكرة الجمعية.

أما الفردوس المفقود فهو الوجه الآخر للحلم، لكنه في الرواية لا يظهر كحنينٍ ساذج إلى ماضٍ مثالي، بل كأثر أسطوري يلاحق الشخصيات، يذكّرها بأن الخراب لم يكن قدرًا أزليًا، وأن وراء هذا العالم الملطّخ بالدم ظلًّا آخر لأرضٍ نقية، مدينة من نور، قريبة من صورة أورشليم السماوية أو جنة الفردوس التي تحرسها الملائكة المطرودون. إنه فردوس مطرود من الحاضر، لكنه حاضر كنداء سرّي، كأنّ كل لحظة في الرواية لا تنفك عن قياس نفسها على غيابٍ جليل، غياب يكوّن المعنى ويمنحه طابع القداسة المفقودة.

هنا تلتقي البتول مع الحلم والفردوس المفقود، فهي ليست مجرد ضحية مادية للاستباحة، بل كائن رؤيويّ يتجاوز جسدَه ليغدو شيفرةً لقيامة باطنية. حين تنهض من جراحها، لا تعود إلى فردوسها الشخصي، بل تحاول إعادة كتابة العالم ككل، وكأنها حواء جديدة، أو أنثى أسطورية تحمل بذرة الخلاص في دمها الجريح. البتول تصبح هي الفردوس الضائع متجسدًا في صورة بشرية، وهي أيضًا الحلم الذي يصرّ على أن القيامة ممكنة، مهما كان الخراب كثيفًا.

إن الحلم في هذا المستوى يصبح طقسًا من طقوس الكشف، والفردوس المفقود يصير وعدًا أسطوريًا بعودة الوجود إلى أصله النقي، لكن لا عبر التكرار أو الاستعادة، بل عبر القيامة؛ قيامةٍ تجعل من كل مأساة أرضًا لبعث جديد. بذلك يندمج النص مع الأناشيد السرية، فيتحول إلى سفر رؤيويّ يعلن أن ما ضاع لا يندثر، وأن الذاكرة حين تتغذى من الفن تستطيع أن تحوّل الفقد إلى أسطورة خلاص، وتحوّل الفردوس المطرود إلى أفق أبديّ يعاند المحو.

حلم البتول بالوطن المسوّر بالورد: يمثل الحلم الفردوس المفقود الذي تبحث عنه الشخصيات، لكن الحرب تدمر هذا الحلم، مما يضطر الشخصيات إلى خلق عالم موازٍ عبر الأناشيد السرية والأحلام.

الأناشيد السرية كملاذ: تمثل الأناشيد السرية التي ترد في الرواية ملاذًا نفسيًا للشخصيات من قسوة الواقع، حيث تعبر عن أحلامهم وألمهم وأملهم في الخلاص.

5. الأمكنة كفاعل في تشكيل المعنى

تتجاوز الرمزية المكانية في رواية قيامة البتول الأخيرة حدود كونها مجرد خلفية للأحداث لتصبح عنصراً بنيوياً فاعلاً في تشكيل المعنى وإنتاج الدلالات، فهي أمكنة مشحونة بالرموز، تحمل ثقل التاريخ والذاكرة والهوية، وتعمل كمرآة لصراعات الشخصيات وأزماتها. المكان هنا ليس ثابتاً أو محايداً، بل يتلون وفق زوايا النظر وتغير الحالات النفسية والوجودية للأبطال، فيغدو أحياناً فردوساً مفقوداً يستحضر حنيناً لما لم يعد موجوداً، وأحياناً أخرى يتحول إلى جحيم ضاغط يرسّخ مأساوية الحاضر. المدينة مثلاً تتجلى ككائن متشظٍ، تعكس في تدرجاتها المعمارية والفوضى التي تغشاها ملامح التمزق الاجتماعي والسياسي، فتتحول الشوارع والأزقة إلى مسرح مفتوح تتقاطع فيه مظاهر الفساد والعنف والاغتراب. البيت، من جانبه، يمثل ملاذاً هشاً تتصارع داخله الرغبة في الأمان مع الإحساس بالاختناق، وهو فضاء يعيد إنتاج التمزق الداخلي للشخصيات، في حين أن الأمكنة المقدسة أو الرمزية – كالمقابر أو الأطلال – تحضر كفضاءات أسطورية تعيد ربط الفرد بجذوره الميتافيزيقية وتطرح أسئلة عن الخلاص والقيامة والانبعاث. ومن خلال هذا التداخل المعقد، يتحول المكان إلى فاعل مؤثر في مسار السرد، إذ يحدد ملامح الوعي الجمعي ويعيد ترتيب علاقة الشخصيات بذواتها وبالعالم، فيغدو فضاء الرواية مشبعاً بالرموز التي تترجم صراع الإنسان مع فقدان الفردوس ومع حلم الانبعاث من الركام.

أ. الكهف/القبو:

- رمزية القبو: يمثل القبو حيث يعمل عبد السلام على نحت تمثال الحرية مكانًا تحت الأرضي يرمز لعالم اللاوعي والأسرار المخفية، حيث تُصنع الأحلام وتُخبأ الذنوب.

- المتحف: في مشهد finale، تحلق الحمامة البيضاء (التي ترمز للبتول) فوق المتحف، مما يرمز لأن التراث والتاريخ هما الحارس الحقيقي للذاكرة والهوية.

ب. الحارة والكنيس:

- حارة البندرة: تمثل الحارة التعددية والتناغم الذي كان قائمًا قبل الحرب، حيث كان الجميع يعيشون في انسجام تحت مظلة إنسانية واحدة.

- معبد الصفراء: يرتبط بحارس المعبد اليهودي أبراهام، الذي يُدعى "العم إبراهيم" من قبل سكان الحارة، مما يرمز لوحدة الأديان في مواجهة الخطر الخارجي.

6. الرواية كنسيج من الرموز والدلالات

يمكن النظر إلى رواية قيامة البتول الأخيرة كنسيج متكامل من الرموز والدلالات، حيث لا يتعامل النص مع اللغة في بعدها المباشر فحسب، بل يحوّل كل تفصيل سردي إلى علامة مشحونة بإيحاءات عميقة تتجاوز ظاهرها. فالشخصيات ليست كائنات ورقية تتحرك داخل فضاء حكائي، بل تتحول إلى رموز لأزمات وجودية وجماعية، إذ تمثل البتول على سبيل المثال الحلم بالبراءة والخلاص، بينما تجسد القوى المتحكمة في مصيرها الوجه الآخر للفساد والطغيان. أما الأمكنة، كما ذكرت سابقًا، فهي مشبعة بالمعنى، تتحول إلى رموز للذاكرة والفقد والتشظي، بحيث يقرأ القارئ المدينة أو البيت أو المقبرة لا كفضاءات مادية، بل كعقد دلالية تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. الزمن بدوره يدخل في هذا النسيج الرمزي، فهو ليس مجرد تسلسل خطي للأحداث، بل يتشظى بين الذاكرة والحلم والانتظار، ليعكس حالة الإنسان العربي الممزق بين واقع ضاغط وأفق خلاص مؤجل. كذلك نجد أن الرواية تستثمر الرموز الدينية والميثولوجية لتعيد صياغة أسئلة الخطيئة والفداء والقيامة، حيث يتماهى السرد مع خطاب أسطوري يضع الفرد في مواجهة قدره ومصيره الجماعي. من هنا تتحول الرواية إلى نص مفتوح، يسمح بتعدد التأويلات، ويغدو نسيجها الرمزي أداة لإعادة قراءة الواقع السياسي والاجتماعي والنفسي عبر مرآة الفن، فتتداخل المستويات الفردية والجماعية، الواقعية والمتخيلة، لتخلق نصاً يشتبك مع القارئ ويدعوه إلى استخراج المعنى من خلف طبقات كثيفة من الإيحاءات.

بالإضافة إلى ذلك لا تقدم علة أنها قصة سردية عن الحرب والسقوط، بل هي نسيج معقد من الرموز والدلالات التي تتطلب قارئًا قادرًا على تفكيك طبقاتها المضمرة. من خلال توظيف الرمزية الدينية والأسطورية، والانزياح عن السرد الخطي، والنقد الاجتماعي والسياسي، والعمق النفسي، تتحول الرواية إلى مرآة تعكس ليس فقط الواقع السوري بل Condition الإنسانية في مواجهة الحرب والظلم. تثبت الرواية أن الأدب قادر على تجاوز التمثيل المباشر إلى فضاءات رمزية أوسع، حيث يصير النص منصة لتعدد التأويلات وثراء الدلالات، مما يجعلها عملًا أدبيًا خالدًا يستحق القراءة والتحليل.

وعلى هدي ما سبق، يتحول فعل الكتابة في رواية قيامة البتول الأخيرة إلى مرآة كاشفة لـ"المستور" الذي ظل يتراكم في الظل السوري لعقود، قبل أن تُفجّره الحرب وتجعل المستحيل واقعًا واللامرئي منظورًا. حينئذ، لم يعد الفساد محجوبًا في دهاليز السلطة ولا الطائفية على أنه همس يتوارى في الأزقة، بل انقلبت الحرب إلى طقس هتكٍ جماعي أسقط الأقنعة وفتح الأبواب على مصاريعها، حتى خرجت شبكات التهريب والانتهاكات الجنسية والخيانات الصغيرة والكبيرة إلى سطح المشهد العام. غير أن الرواية لا تكتفي بالتعرية المباشرة، بل تستدعي هذا "المستور" في صورة فنية تتجاوز التوثيق إلى إعادة صياغة الخراب بلغة رمزية تجعل القارئ يواجه ذاته قبل أن يواجه الوقائع. هكذا يبدو النص كأنشودة سرية لا تسعى إلى تسجيل ما حدث، فحسب، بل إلى تفكيك البُنى الخفية التي صنعت المأساة، بحيث يغدو الكشف ذاته شكلاً من أشكال المقاومة ضد استمرار الصمت، وضد قابلية التعايش مع العفن الذي كان يُدار في الظل قبل أن تفضحه ألسنة النار.

في قيامة البتول الأخيرة يصبح كشف المستور ضربًا من الطقس الأسطوري الذي يخلع عن العالم قشوره البالية ليكشف عن لُبٍّ كان يتوارى خلف الحجب. الحرب ليست هنا مجرد صراع دموي، بل هي نار كونية تعيد تشكيل الوجود، تُحيل السر إلى جهر، والهمس إلى صرخة مدوية، والأمكنة تتحول إلى معابد محروقة تُفصح عن أسرارها القديمة، والوجوه الممزقة تصير مخطوطات مفتوحة على تاريخ لم يجرؤ أحد على قراءته. في قلب هذا الخراب، تصدح "الأناشيد السرية" كنشيدٍ أبدي يفضح الطلاسم التي حيكت في الخفاء، ويعيد للبراءة وجهها المصلوب. إنها رواية لا تستعيد الماضي بوصفه ذكرى، بل تستدعيه بوصفه لعنة يجب كسرها، ووصية غامضة لا يفك شيفرتها إلا الفن وقد استحال إلى كائن ميتافيزيقي يقيم قيامةً جديدة على أنقاض الخراب، حيث يصبح النص ذاته مقامًا من مقامات الحقيقة المستترة، وصوتًا يتحدّى النسيان.

ومن الإعراض عن الصواب بالقول: ليس للمضمر في رواية البتول الأخيرة معنى، أو لا يحيل إلى استنباط يفضي إلى معنى موازٍ لمعنى متن النص. والمسكوت عنه، والخطاب "ليسا ضدين، فكلاهما نشيط ودال، والنص لا وجود له من دون علاقتهما المتبادلة. الصمت [المسكوت عنه] ليس فُضلة، أو وَرم يلزم اقتلاعه، أو فراغا للملء.... فالصمت مثله مثل الإيماءة، أو الحركة، لا يجسد سكونية فُجائية للسان، وإنما تسجيلا فاعلا لاستعماله، إنه يدخل في التواصل بحصة متساوية مع اللغة... ذلك أن [الخطاب] لا يستطيع التخلي عن الصمت [المضمر]، على عكس هذا الأخير"[31]، والصمت هذا ذلك البياض، أو الفراغ الذي يتعمّده المبدع، تاركا مهمة الكشف عنه للقارئ الضمني.

وبين هذا وذاك تتجلى لغة المسكوت عنه من حيث السياق الدلالي في بنية اللغة الضمنية، وفي المسافة الغائبة بين المتن، وما يستتر في خفائه بحاجز خطاب الغيبة، الذي من شأنه أن يبعث على التمكُّن من الانتباه، واستحكامه من المتلقي وراء ظل المتن؛ إذ تتجه البنية اللغوية التي تتجسد فيها الصورة إلى اتخاذ أشكال جديدة، أو مغايرة للأشكال التي ألفناها في الصورة القديمة، والدخول في صيغ استبداليه، أو إحلالية، يحل فيها الشيء مكان الشيء، لا تقوم على إحلال غير المألوف محل المتعين المدرك"[32]، حيث إن الانزياح اللغوي هو من يتبنى مهمة الكشف عن المسكوت عنه.[33]

***

عبد القادر فيدوح - الجزائر

.....................

قائمة المصادر والمراجع:

المصادر:

الجاحظ، الرسائل، تحقيق عبد السلام هارون، الرسالة الرابعة والعشرون، ج 3، دار الكتاب العلمية، 2017

زياد كمال حمامي، قيامة بتول الأخيرة، الأناشيد السرية، دار نون 4 للنشر والطباعة والتوزيع، حلب، سورية، ط1، 2018

المراجع:

إدغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة، هناء صبحي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة، 2009، ص 96،97.

أمبرتو إيكو، سيميائية الأنساق البصرية، ترجمة محمد التهامي العماري، دار الحوار، 2008

بول ريكور، الاستعارة الحية، ترجمة، محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2016

جيسي ماتز، تطور الرواية الحديثة، ترجمة لطفي الدليمي، دار المدى، ط1، 2016

دافيد لوبروطون، الصمت، لغة المعنى والوجود، ترجمة فريد الزاهي، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 2019.

ديفيد هارفى، حالة ما بعد الحداثة ـ بحث فى أصول التغيير الثقافى ـ ترجمة محمد شيا، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2005

السيد نجم، ادب المقاومة فى الفكر والإبداع، دار ليفانت للبحوث والنشر بالإسكندرية، 2020

عبد القادر فيدوح، الخطاب الواصف ومؤوِّلاته، دار كنوز المعرفة، الأردن، 2022.

عبد القادر فيدوح، تأويل المتخيل – السرد والأنساق الثقافية - دار صفحات، سوريا، 2019

عبد الله البهلول، الصمت سياسة في القول، ضمن [كتاب في الصمت] لمجموعة من المؤلفين، أشرف على جمعه، وقدمه، محمد الشيباني، منشورات جامعة صفاقس، ط1، 2008

محمد الغزّي، وجوه النورس.. مرايا الماء، دراسة في الخطاب الواصف في الشعر العربي الحديث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، تونسط1، 2008،

نعوم تشومسكي، ثقافة الإرهاب، ترجمة، منذر محمود صالح محمد، دار العبيكان، (التقديم).

الدوريات

كمال أبو ديب، لغة الغياب في قصيدة الحداثة، مجلة فصول، ع 3/4، 1989.

المواقع الإلأكترونية

الكبير الداديسي، عندما ينبعث الفن من رماد الحرب قراءة في رواية قيامة البتول الأخيرة

الرابط، https://2u.pw/3n8eyg

نجلاء نصير، الأناشيبد السرية للجس\د الدامي: تعدد الأصوات وقيامة الرمز في رواية "

قيامة البتول الأخيرة" ﻟﺰﻳﺎﺩ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﻣﻲ، الرابط، https://2u.pw/q7h8rl

أحمد وديع العبسي، رواية قيامة البتول الأخيرة...للروائي السوري زياد كمال حمامي حرب الروائي مع شخصياته المتمردة، الرابط، https://2u.pw/JJUD4

6. أحمد رجب شلتوت - الانبعاث من الموت في رواية قيامة البتول الأخيرة، موقع، الأنطولوجيا، الرابط، https://2u.pw/65KXK

السيد نجم، في رواية" قيامة البتول" لزياد كمال حمامي ... الصراع الظاهر والخفي بين الشخصيات المتمردة الرابط، https://2u.pw/JJUD4

هوامش

[1] عبد القادر فيدوح، الخطاب الواصف ومؤوِّلاته، دار كنوز المعرفة، الأردن، 2022، ص 73

[2] ينظر، نفصه، ص 56.

[3] ينظر، بول ريكور، الاستعارة الحية، ص 127، 128.

[4] زياد كمال حمامي، قيامة بتول الأخيرة، الأناشيد السرية، دار نون 4 للنشر والطباعة والتوزيع، حلب، سورية، ط1، 2018، ص 7.

[5] ينظر، دافيد لوبروطون، الصمت، لغة المعنى والوجود، ص 107، 108.

[6] ينظر، الرواية، قيامة البتول الأخيرة ص 13

[7] الرواية، ص 183، 184

[8] ينظر، محمد الغزّي، وجوه النورس.. مرايا الماء، دراسة في الخطاب الواصف في الشعر العربي الحديث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، تونسط1، 2008، ص 8.

[9] الرواية، ص 93

[10] الرواية، ص 203

[11] الكبير الداديسي، عندما ينبعث الفن من رماد الحرب قراءة في رواية قيامة البتول الأخيرة

الرابط، https://2u.pw/3n8eyg

[12] ينظر، نعوم تشومسكي، ثقافة الإرهاب، ترجمة، منذر محمود صالح محمد، دار العبيكان، (التقديم)، ص13.

[13] ينظر، إدغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة، هناء صبحي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة، 2009، ص 96،97.

* "أيون" هنا، قد يعني: كيان ميتافيزيقي نوراني، أو الدهر السرمدي، أو الجسيم المشحون كهربائيًا، وعند فلاسفة الغنوصية هو كيان ميتافيزيقي أو انبثاق (Emanation) بوصفه الانبعاث أو الصدور أو الفيض من أصلٍ أول، أو مبدأ متعالٍ يصدر عن "الكلّ الأعلى" أو "المطلق"، أي عن المبدأ الأول أو الإله المتعالي. والأيونات كانت أشبه بمراتب أو قوى نورانية تتسلسل من الأصل الإلهي لتفسر وجود العالم. وفي الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ارتبطت، كلمة "أيون" بالزمن الكوني أو الامتداد السرمدي. والسياق هو الذي يحدد.

[14] ينظر، أمبرتو إيكو، سيميائية الأنساق البصرية، ترجمة محمد التهامي العماري، دار الحوار، ط 1،2008، ص 135،136.

[15] الرواية، ص 200

[16] ينظر، نجلاء نصير، اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ” ﻟﻠﺠﺴﺪ ﺍﻟﺪﺍﻣﻲ: ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻗﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ “ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ” ﻟﺰﻳﺎﺩ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﻣﻲ، الرابط، https://2u.pw/q7h8rl

[17] الرواية، ص 10

[18] الرواية، ص 17

[19] ينظر، عبد القادر فيدوح، الخطاب الواصف ومؤوِّلاته، ص 40،41

[20] ينظر، عبد الله البهلول، الصمت سياسة في القول، ضمن [كتاب في الصمت] لمجموعة من المؤلفين، أشرف على جمعه، وقدمه، محمد الشيباني، منشورات جامعة صفاقس، ط1، 2008، ص 95.

[21] الجاحظ الرسائل، الرسالة الرابعة والعشرون، ج 3، دار الكتاب العلمية، ص 177

[22] ينظر، عبد الله البهلول، الصمت سياسة في القول، ص 101، 102

[23] الرواية، ص 222.

[24] ديفيد هارفى، حالة ما بعد الحداثة ـ بحث فى أصول التغيير الثقافى ـ ترجمة محمد شيا، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2005، ص 78.

[25] ينظر، عبد القادر فيدوح، تأويل المتخيل، ص 113

[26] جيسي ماتز، تطور الرواية الحديثة، ترجمة لطفي الدليمي، دار المدى، ط1، 2016، ص 107

[27] ينظر، أحمد وديع العبسي، رواية قيامة البتول الأخيرة...للروائي السوري زياد كمال حمامي حرب الروائي مع شخصياته المتمردة، الرابط، https://2u.pw/JJUD4

[28] أحمد رجب شلتوت - الانبعاث من الموت في رواية قيامة البتول الأخيرة، موقع، الأنطولوجيا، الرابط، https://2u.pw/65KXK

[29] السيد نجم، في رواية" قيامة البتول" لزياد كمال حمامي ... الصراع الظاهر والخفي بين الشخصيات المتمردة الرابط، https://2u.pw/JJUD4

ينظر أيضا، السيد نجم، ادب المقاومة فى الفكر والابداع، دار ليفانت للبحوث والنشر بالإسكندرية، 2020م)

[30] الرواية، ص 23

[31] ينظر، دافيد لوبروطون، الصمت لغة المعنى والوجود، ص 22.

[32] كمال أبو ديب، لغة الغياب في قصيدة الحداثة، مجلة فصول، ع 3/4، 1989، ص 80.

[33] عبد القادر فيدو؛ الخطاب الواصف ومؤولاته، ص 79