كانت (أبوتسو - ني) (حوالي 1222 – 1283 م) كاتبة مقالات ومذكرات وناقدة أدبية وباحثة وراهبة بوذية وشاعرة تانكا (1) يابانية بارزة وغزيرة الإنتاج من فترة (كاماكورا) (1185 – 1333 م) التي اتسمت بالتحول النوعي العسكري، وشهدت الكثير من التغيرات والمستجدات الأمنية، ونشبت خلالها العديد من الحروب والصراعات بين عشائر الساموراي الكبرى التي كانت تبتغي مصالحها وتسعى لتحقيق أهدافها، مثل حرب (جينبي 1180 – 1185) بين عشيرة (ميناموتو) وعشيرة (تايرا) التي شملت عدة معارك، ومنها معركة (اوجي 1180) ومعركة (دان نو أورا البحرية 1185)، وانتهت بانتصار الأولى. وكذلك ضد المغول الغزاة أيضا (1274 و1281 م) الذين تم ردعهم بمساعدة عواصف إعصارية طبيعية ضربت الأساطيل المغولية (كاميكازي - الرياح الإلهية أو الرياح المقدسة) (2) وغيرها.

كما شهدت فترة (كاماكورا) تشكيل أول حكومة عسكرية (باكوفو – حكومة الخيمة) على يد القائد العسكري (ميناموتو نو يوريتومو) (1147 – 1199) في عام 1192، وتشريع القانون العسكري الياباني الأول بعنوان (غوزيباي شيكيموكو) الصادر عام 1232 ميلادية على يد عشيرة ساموراي قوية ومتنفذة (هوجو)، هيمنت على لقب (شيكن – الوصي الوراثي) على شوغونية (كاماكورا) اعتبارا من عام 1203، مع تعزيز الهوية العسكرية للبلاد لقرون قادمة، والمتمحورة حول صعود الساموراي وانشاء حكومة عسكرية قوية، عملت في ظل قانون عسكري صارم بدلا من الحكم الإمبراطوري التقليدي، مع تعزيز الإقطاعية وترسيخ القيم والمبادىء المنبثقة من البوذية الجديدة. ولكن على حساب الحالة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في الفترة السابقة (هييان) (784 – 1185 م).

و قد انحسر دور الإمبراطور في هذه الفترة لصالح ألحاكم العسكري (الشوغون) وأمراء الحرب وأتباعهم من الساموراي الذين شكلوا العمود الفقري للجيش، واستحوذوا على معظم الامتيازات في الأراضي والرواتب والمناصب، فتراجعت كتابة اليوميات والقصص والقصائد في البلاط الإمبراطوري على نحو بين مقارنة بما كان عليه الحال في فترة (هييان) الذهبية. وتراجعت مكانة المرأة في ظل الحكم الإقطاعي، وانحسرت فرصها في التأليف الأدبي، فكان معظم أدب هذه الفترة من تأليف الرجال تقريبا، من أمثال الناقد والشاعر الكبير (فوجيوارا نو تيكا) (1162 – 1241 م) والشاعر والكاهن البوذي البارز (سايغيو هوشي) (1118 – 1190 م) والشوغون (الحاكم العسكري) والشاعر المعروف (ميناموتو نو سانيتومو) (1192 – 1219 م) والشاعر اللامع (فوجيوارا نو يوشيتسون) (1169 – 1206 م) والشاعر الراهب (جين) (1155 – 1225 م) والشاعر الفحل (أسوكاي جايو – أسوكاي ماساري) (1241 – 1301 م) وغيرهم كثر.

وذلك بعكس ما كان عليه الأمر في فترة (هييان) المزدهرة التي تمثل بحق العصر الذهبي للثقافة اليابانية، ولشعر التانكا النسوي الياباني على وجه الخصوص، وشهد ظهور شاعرات رائدات، فتحن دروبا جديدة وواسعة في عالم الشعر النسائي الياباني، مثل (أونو نو كوماتشي، إيزومي شيكيبو، كوشيكيبو نو نايشي، إيسي نو مياسودوكورو، موراساكي شيكيبو، غيشومون إن نو تانغو، ونيجوين نو سانوكي) وغيرهن كثيرات.

ولدت الشاعرة والأديبة (أبوتسو – ني) باسم (أنكامونين نو شيجو) في عائلة من بلاط (كيوتو)، وتربت على يد (تايرا نو نوريشيغي)، وكان رجل بلاط من طبقة حكام الأقاليم ذوي الرتبة المتواضعة. وسميت بأسماء عديدة، ومنها (أنكامونين شيجو، أنكانومين إيتشيزين، وأنكانومين أويمون نو سوكي). خدمت الأميرة الإمبراطورية (أنكامونين) كوصيفة (لقب فخري) منذ أن كانت فتاة مراهقة في الرابعة عشرة من عمرها، ومن هنا حصلت على لقبها المدني (أنكامونين نو شيجو). انضمت في شبابها إلى خدمة صالون إمبراطوري معروف، وتلقت هناك تعليما واسعا وراقيا في كتابة الشعر والرسم والخط واستخدام البخور وغيرها من فنون الرقي الأنثوي. اشتهرت بعدها باسم (الراهبة أبوتسو) بعد أن نذرت نفسها للرهبنة البوذية، وعاشت في دير بوذي بارادتها مع معاناة من الفقر المدقع كأم عزباء.

برز اسم (أبوتسو – ني) في التاريخ الأدبي الياباني على نحو بين حوالي عام 1253 عندما تزوجت من الشاعر والسياسي الشهير(فوجيوارا نو تاميي) (1198 – 1275). وكان رجل البلاط المتنفذ والثري وابن الشاعر الشهير (فوجيوارا نو تيكا) (1162 – 1241) مؤسس مدرسة (ريزي) الشعرية، والوريث الرئيسي لأسرة (ميكوهيداري)، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، شجعتهم مع والدهم على إتقان فنون الشعر والبراعة فيه. وهم (جوغاكو) المولود عام 1253 تقريبا ومشكوك في نسبه، و(تاميسوكي) المولود عام 1263 (ت 1327) وتاميموري المولود عام 1256. وفي عام 1256 أوصى زوجها (تاميي) بوثائق مهمة تشمل أعمال العائلة ألأدبية ومخطوطات نادرة والعديد من الكتب الكلاسيكية المشروحة من قبل الجد (تيكا) لابنه (تاموجي)، وبعدها لابنه (تاميسوكي) تحت تأثير الأم (أبوتسو)، ووفقا لرسائل محررة خلال الفترة 1272 – 1273، الأمر الذي أفضى إلى اقامة دعاوى قضائية بعد عام 1275.

كانت تلك الأعمال الشعرية والأدبية المهمة التي تركها زوجها بعد وفاته عام 1275 محل نزاع مرير وطويل في المحاكم المحلية والعسكرية (الشوغون) في العاصمة (كاماكورا) التي شاركت فيها في العديد من الفعاليات والأنشطة الأدبية المحلية مع قيامها بتدريس مجموعة كبيرة من الطلاب. وحسم الموضوع قضائيا في عام 1313 تقريبا قبل أن تسمع (أبوتسو) الحكم النهائي بخصوصه، أي بعد وفاتها بفترة، وكان لصالح ابنها الأكبر (تاميسوكي) الذي صار الوريث والحامي لمخطوطات والده الشعرية بحكم القانون (3)، علما كانت قد احتفظت سرا ببعض من أثمن وأندر الوثائق والمخطوطات الخاصة بزوجها المتوفى، نظرا لأهميتها الحيوية وحرصا منها على مصالح ابنها.

وقد ساعدت الوثائق القانونية الوفيرة الخاصة بهذا الموضوع الحيوي والجوهري بالنسبة إليها على الوقوف على سيرة حياة هذه الشاعرة المبدعة والكاتبة الكبيرة على نحو واف، إلى جانب أعمالها الأدبية الكثيرة والكتابات النقدية التي تناولت أعمالها (4). ومن أهم تلك الانتقادات، افتقار عملها (إيزايوي نيكي) إلى التركيز والصقل الأدبي مقارنة بغيره من أعمالها الأدبية، بالرغم من عمقه التاريخي والعاطفي وطابعه التأملي. مع وجود اختلافات أسلوبية في تأليفه عند مقارنته بعملها (نوم متقطع)، وقد عزاه البعض الآخر إلى السنوات الطويلة التي فصلت بينها والظروف الحياتية والأحوال العسيرة التي واجهتها في فترات لاحقة.

و ل (أبوتسو – ني) كتاب مذكرات (يوميات القمر المتضائل - إيزايوي نيكي) المنوه عنه أعلاه، والذي قدمت فيه وصفا دقيقا ووافيا عن ثقافة القصر والمعابد في تلك الفترة الزمنية المهمة والحيوية في تاريخ الأدب الياباني، والشعر الياباني على وجه الخصوص. وتضمنت هذه اليوميات (88) قصيدة تانكا (من أصل 887 قصيدة قامت بتأليفها)، وتعتبر من أهم الأعمال الكلاسيكية اليابانية، وقد نشر مطبوعا منذ عام 1659 وترجم لعدة لغات، ونال اهتماما بحثيا واسعا وخصوصا في الأوساط الأكاديمية (5). ولها أيضا كتاب (نوم خفيف أو نوم متقطع) المشار إليه أعلاه أيضا، وهو عمل نثري رائع. وكتاب (يورو نو تسورو - طائر الكركي الليلي) الذي يعتبر أول كتاب شعري مستقل من تأليف امرأة يابانية، وقد ترجمه إلى اللغة الإنكليزية وقدم له (إريك إستيبان) ونشره في المجلد التاسع عشر 2015 من مجلة (الدراسات اليابانية).

و قد تأثر بها الناقد الأدبي وشاعر الهايكو الياباني الكبير (ماتسوو باشو) (1644 – 1694 م) من القرن السابع عشر، وأشاد بها وأصدر حولها عدة آراء، وقد وصفها بأنها (واحدة من أعظم ثلاثة كتاب رحلات).

كما أدرج بعض أعمالها قديما في الكتب التعليمية الخاصة بالمرأة باعتبارها نتاج الزوجة المخلصة التي يقتدى ويتأسى بها، كما أستشهد ببعض أعمالها الأدبية في الكتب التربوية والتعليمية فيما بعد باعتبارها المرأة المثالية العفيفة النزيهة، وصاحبة موهبة نادرة ومهارة فطرية متميزة، الأمر الذي ساعدها على تخطي الصعوبات والتحديات الجندرية السائدة في زمانها على نحو ناجح (6).

ومن شعرها (مترجم عن الإنكليزية):

كم هي قصيرة هذه الليالي

و كم هي خفيفة الأحلام التي تراودني

أثناء نومي المتقطع

رغم أنني أشد وسادة القش الخاصة بي (7)

لأهجع مطمئنة البال

***

(2)

عندما يكربني الغم

أهيم

في حيرة من أمري

و إن ألقيت بنفسي في غور الشلالات

يا لها من عاقبة وخيمة (8)

***

(3)

تنبري الأمواج التي بلغت

الصنوبرات المنتشرة

على الشاطىء

في الطريق الشرقي

على هيئة زهور أيضا (9)

***

(4)

منخفضة هي نبرة صوتك

يا طائر الوقواق (10)

متى ستفصح عن شهرتك

و أنت تحلق

في عنان السماء؟ (9)

و من شاعرات فترة (كاماكورا) أيضا (كايومونين نو إيتشيزين)، وكانت سيدة نبيلة وشاعرة معروفة من أوائل القرن الثالث عشر. استمرت بالكتابة حتى سنة 1248 وفقا لبعض المصادر الموثوقة. خدمت (فوجيراوا نو شوكوشي) (شيتشيجو – إن) والدة الإمبراطور (غو - توبا) (1180 – 1239) وابنته (كايومون – إن). وهي من (الشاعرات الخالدات ال 36) (نيوبو سانجوروكاسين) التي لا يعرف اسم جامعها وتاريخ جمعها على وجه الدقة (11).

و أيضا (فوجيوارا نو تشيكاكو)، وكانت سيدة نبيلة أبضا وشاعرة مبدعة نشطة من فترة (كاماكورا). لا يعرف الكثير عن تفاصيل حياتها التي ضاعت في غياهب الزمن. لها اسم آخر وفقا لبعض المصادر. وردت قصائد لها في مجموعة (الشاعرات الخالدات ال 36) أيضا.

أما (سايونجي شوشي) المعروفة أيضا باسم (إيفوكو مونين) (1271 – 1342) فكانت شاعرة إمبراطورة وزوجة للإمبراطور (فوشيمي) (1256 – 1317). وردت قصائد عديدة لها في (مختارات فوغا واكاشو الإمبراطورية) التي جمعت بأمر الإمبراطور (هانازونو) (1297 – 1348) وتضم (2210) قصيدة موزعة على عدة مجلدات. قادت مدرسة (كيوغوكو) الشعرية التي شهدت النور على يد (كيوغوكو تاميكو) وشقيقه (تاميكان) في سبعينيات القرن الثالث عشر. وقد شهدت سقوط حكومة كاماكورا والتراجع المستمر لمكانة البلاط الإمبراطوري، ولها قصيدة غرامية تحمل في طياتها دلالات تاريخية خفية بهذا الخصوص.

و هناك (نيجو غيشي) المعروفة باسم (تاميكو) التي ولدت في أواخر القرن الثالث عشر، وكانت شاعرة من أسرة أرستقراطية محبة للشعر، تزعمت مدرسة شعرية سميت باسمها (نيجو)، فوالدها هو الشاعر المعروف (نيجو تامييو) الذي يعتقد بأنه قد علمها فنون الشعر، أما جدها فهو (فوجيوارا نو تيكا). كانت وصيفة للإمبراطورة وتزوجت من الأمير الشاعر (تاكاهارو شينو) الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال، ولكنها توفت في سن صغيرة جراء عملية ولادة عسيرة. كانت شاعرة بلاط (يوجيمونين غون – دايناجون)، وساهمت بفعالية في المشهد الشعري السائد آنذاك. أدرجت قصائد لها في مجموعة شعرية إمبراطورية.

***

بنيامين يوخنا دانيال

............................

(1) – تانكا: (من أشكال الواكا قديما)، ويعرف شعر (الواكا) وفقا لعدة مصادرعلى أنه شكل شعري ياباني كلاسيكي عريق وشامل، وضارب في القدم، حيث يعود تاريخ ظهوره إلى فترتي (أسوكا 593 – 710 م) و(نارا 710 – 794 م). وهو فن أدبي رفيع، حظي بمنزلة مرموقة ومكانة محترمة لدى الشعب الياباني لأجيال عديدة ومنذ أكثر من ألف عام. ويشكل مصطلح (الواكا - الشعر الياباني – القصيدة اليابانية) المظلة التي ضمت عدة أشكال شعرية تقليدية يابانية (كاتاوتا وتشوكا وسيدوكا وبوسوكوسيكيكا)، ومنها شعر (التانكا) أيضا الذي قد يكون من أشهر أشكال شعر الواكا، وهومستمد أصلا عن شعر ال (تشوكا – القصيدة الطويلة) في القرن الثامن، ثم أخذ بعدها الشكل السائد (القرنان 9 – 10). وقد أصبح مرادفا للواكا في القرن العاشر الميلادي تقريبا، مع اندثار وخفوت بعض أشكال الواكا الأخرى على نحو تدريجي تقريبا. وقد أستخدم مصطلح (التانكا) على نحو بين، وبشكل متميز في اواخر القرن التاسع عشر بعد أن خضعت قصيدة (الواكا) لعملية تقنين استمرت لقرون. وكان للشاعر والناقد الياباني الكبير (ماساوكا شيكي) (1867 – 1902) من عصر (ميجي) (1868 – 1912) الدور المحوري البين في إحياء وتطوير وتمييز التانكا، داعيا إلى الابتعاد عن أوجه الخيال السائدة قديما، واستخدام اللغة اليومية الحية والملاحظات الدقيقة في تأليفه بدلا من الوسائل الكلاسيكية المعقدة. وفعل كذلك مع شعر الهايكو الذي تطور من قصيدة (الهوكو)، والتي هي جزء من قصيدة التانكا (الأبيات الثلاثة الأولى)، وانفصلت عن الأخيرة في القرن السادس عشر. وغالبا ما كانت تستخدم كافتتاحية في القصائد الأطول مثل (الرينغا). وقد انصب تركيز(شيكي) بادىء ذي بدء على الهايكو، وباعتماد (الواقعية الموضوعية)، ومستمدا مفهومه الرئيسي (شاسي – انعكاس الطبيعة) من جماليات العصور الوسطى الصينية، ثم انتقل بعدها إلى شعر التانكا، وبذات الطريقة. وقد اعتمد (إيتو ساتشو) صاحب مجلة (أشيبي) الأسلوب نفسه، وتبعه أيضا شعراء الشاسي (شيماغي أكاهيكو، ناكامورا كينكيتشي، ناغاتسوكا تاكاشي، وكويزومي تشيكاشي) كما تظهر في أعمالهم المنشورة في مجلة (أراراغي) الشعرية.

و بحسب (ماكوتو أويدا) (1931 – 2020) الناقد والمحرر وأستاذ الأدب الياباني السابق في جامعة ستانفورد (إن قصيدة التانكا هي قصيدة الواكا الحديثة والمحدثة). للمزيد من الاطلاع، ينظر:

1 - Anna Zalewska، What makes a tanka poem tanka ? Modern approachesto from and versification in Japanese tanka poetry، Oriental Languages and Civilizations، pp. 91 – 100 Jagiellonian University Press 2022.

2 – Alexander Dolin، The Fading Golden Age of Japanese Poetry، Akita International University Press 2014.

3 - Beverley George، Tanka: the myriad leaves of words.

https: // www. eucalypt. info

4 - Donald Keene، Shiki and the Tanka.

https: // Columbia Universitypresscholarship. com

5 - J. W. Carey، What is Waka Poetry ?

https: // verslibre. co. vo. uk

6 - أوكا ماكوتو، ترجمة (د. محمد عضيمة)، محاضرات في التقاليد الشعرية اليابانية، التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 2016.

7 - نور طلال نصرة، الأدب النسوي في قصيدة الواكا اليابانية.

https: // cinemasumer. blogspot. com

(2) – تقول الأسطورة اليابانية إن عواصف إلهية قد ضربت أساطيل (قوبلاي خان) (1215 – 1294) المغولي الغازية في القرن الثالث عشر وساعدت على انقاذ البلاد. وتشير بعض الحقائق التاريخية إلى هبوب مثل هذه العواصف وقتها، وتأثر القوات الغازية بها فعلا، وبخاصة في الغزو الثاني.

(3) - تم نقض قرار الحكم من قبل محكمة (كيوتو) في عام 1291، فلجأ (تاميسوكي) الابن إلى تقديم دعوى أخرى مضادة، انتهت أخيرا لصالحه لما بلغ ال (50) من العمر.

(4) - كان الصراع مع (تاميوجي) ابن (فوجيوارا نو تاميي) من الزوجة السابقة ووريث أسرة (ميكوهيداري)، فطعن في وصية والده حول الإرث. وقد ورد وصفا وافيا لهذا النزاع القانوني الطويل والمعقد في (مذكرات ليلة القمر ال 16 – نحو 1280 م) ل (أبوتسو). للمزيد من الإطلاع، ينظر (كارولينا نيجري، إيزايوي نيكي: تاريخ تراث متنازع عليه في فترة كامورا 1185 – 1333) المنشور باللغة الإنكليزية في:

Annali de Ca ‘ Foscari Serie orientale. 56 (56)، June 2020

(5) – ينظر:

Edwin O. Reischauer، The Izayoi Nikki، Harvard Journal of Asiatic Studies، Vol. 10، No. 3 / 4 (Dec.، 1947)، pp. 255 – 387.

(6) – للمزيد من الاطلاع، ينظر:

1 - Cristian Laffin، Rewriting Medieval Japamese Women: Politics، Personaloty، and Literary Production in the Life of Nun Abutsu، University of Hawaii Press 2023.

2 - Steph Chun، Politics، Personality، and Literary Production in the Life of Nun Abutsu، University of Hawaii Press 2013

(7) – صنعت الوسائد في اليابان القديمة من أكياس قماش محشوة بمواد طبيعية متوفرة كالقش المجفف وألياف النباتات والقصب، ثم أستخدمت قشور الحنطة السوداء (سوباكاوا) لتوفير الصلابة والتهوية وللمحافظة على تسريحات الشعر.

(8) - كتبت (أبوتسو) قصيدة الوداع هذه بعد أن حسمت أمرها، وقررت أن تترهب لخدمة بوذا للمرة الأولى، وكانت في ريعان الشباب، وبسبب قصة غرامية فاشلة مع نبيل رفيع المستوى خلال عملها لأول مرة في منزل (أنكامونين) على مقربة من (كيتاياما)، فقصت شعرها حتى وصل إلى كتفها، أي على طريقة سيدات بلاط (هييان)، واحتفظت به داخل ورقة ووضعته في صندوق أدواتها الشخصية. ثم توجهت إلى دير بوذي على أطراف المدينة مغمومة مكسورة الفؤاد. ينظر:

Donald Keene، Diaries of Kamakura Period، Japan Quarterly، Vol. 32، No. 3، July – September 1985.

(9) - من كتابها الموسوم (مذكرات القمر المتضائل – إيزايوي نيكي)، ومن ترجمة الأكاديمي والدبلوماسي والباحث في تاريخ اليابان (د. إدوين أولدفادر رايشاور) (1910 – 1990).

(10) – الوقواق: طائر صاخب ومخادع بحجم الحمامة تقريبا، يتطفل على أعشاش الطيور الأخرى. منه (26) نوعا، مثل السوندا والشاحب والهندي.

(11) – وتشمل أيضا (كوداي نو كيمي، دايني نو سانمي، كوناي كيو، تانغو غيشومونين، هاتشيجو إن تاكاكورا) وغيرهن من شاعرات فترتي هييان وكاماكورا. وتمثل اعترافا بأهمية الشاعرات في الأدب الياباني الكلاسيكي والشعر على وجه الخصوص.

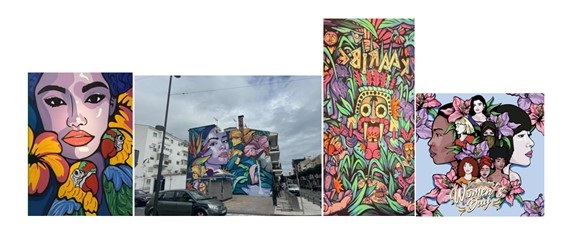

زرت معرض الفنانة آنا كورتيس وهي مصمه ورسامة لها العديد من الأعمال الفنية في رسم الحائط في العديد من المدن الإسبانية التي تسميها "الرسم داخل الرسومات "، أقول زرت معرضها على قاعة الفن الحديث في مدينة ابن المدينة الأندلسية الساحلية الجميلة .

زرت معرض الفنانة آنا كورتيس وهي مصمه ورسامة لها العديد من الأعمال الفنية في رسم الحائط في العديد من المدن الإسبانية التي تسميها "الرسم داخل الرسومات "، أقول زرت معرضها على قاعة الفن الحديث في مدينة ابن المدينة الأندلسية الساحلية الجميلة .