بقلم: جوان درايتون

ترجمة: د.محمد عبدالحليم غنيم

***

وصل الرسام الفرنسي ما بعد الانطباعي بول جوجان على متن السفينة فير في بابيتي، تاهيتي، في وقت متأخر من الليل. رآها لأول مرة "نيران غريبة، تتحرك بشكل متعرج على البحر"، وترتفع في الظلام خلفها مخروطًا أسودا مجعدًا. سجل جوجان هذه الانطباعات الحية وغيرها خلال إقامته من عام 1891 إلى 1893 في مذكراته التاهيتية "نوا نوا". استغرقت رحلته من مرسيليا إلى بابيتي 63 يومًا. وصل وهو في حالة "توق شديد". لم يكن اضطرابه مولدًا ببساطة من تاهيتي كوجهة متوقعة بل كمؤشر على عمل جديد في حياته. هذا سيكون بداية رحلة جديدة نحو الروح الإبداعية.

كنت أقرأ "نوا نوا" لجوجان في رحلتي الخاصة إلى تاهيتي في أبريل الماضي، على متن سفينة الرحلات "أوفيشن أوف ذا سيز". بدأ اهتمامي بشكل عملي. هذا الحجم الرفيع من الحكايات والتأملات سيكون تفصيلًا لمحاضرتي حول جوجان، الأولى في سلسلة من ست ندوات كنت أقدمها للركاب على الأوفيشن. اخترت جوجان كواحد من مواضيعي لأنه كان رائدًا مثيرًا هرب إلى تاهيتي وجزر الماركيز لإنتاج أعماله الأكثر تقدمًا. كانت الأوفيشن تتوقف في بابيتي، مما جعل اختيار جوجان كموضوع يبدو لا مفر منه. لم أكن أدرك كم كان هذا الاختيار تحولًا محوريًا. جئت لأرى جوجان كنرجسي ومستعمر ومتعصب ضد النساء. لست متأكدًا مما إذا كانت هذه النظرات قد تحولت كثيرًا، ولكن فهمي لها تعمق. تعمق فهمي لجوجان، واكتسابي لتقدير جديد لقوة السرد الشخصي (في هذه الحالة "نوا نوا") في ربطنا بالفرد، ولقوة التجربة الحسية للمكان في تجاوز الزمن وجعل التاريخ يبدو حقيقيًا.

بحلول الوقت الذي تجذب فيه سفينته نفسها إلى مياه هادئة خليج بابيتي، كانت خلفية جوجان وشغفه بالتجوال قد جعلته مواطنًا عالميًا.

ولد جوجان في عام 1848. عندما كان طفلًا صغيرًا، انتقلت عائلته من أورليان، فرنسا، إلى ليما، بيرو، حيث نشأ يتحدث الإسبانية. كانت والدته من بيرو، وهو ما دفع جزئيًا للانتقال إلى ليما. كان جوجان مسحورًا بالروائح الغنية والألوان الفاتنة، والنكهات والأصوات القوية لتراثه. كانت الحرب الأهلية في بيرو ومرض جدّه الأبوي الذي دفع في النهاية عائلته للعودة إلى أورليان في عام 1854. ظل جوجان في فرنسا حتى سن السابعة عشرة، عندما انضم إلى البحرية التجارية لمواصلة رحلاته في الخارج. جاب العالم لست سنوات إضافية قبل أن يعود إلى فرنسا والترحيب الحار من وصيه الثري، غوستاف آروسا.

انتهى عقد جوجان من الحياة المزدهرة والمستقرة نسبياً بشكل مدمر في عام 1882 مع انهيار سوق الأسهم الفرنسية. لقد فقد منصبه بين عشية وضحاها، وانخفضت قيمة مجموعته الفنية. كانت خطته للتعافي هي تحويل وضعه الفني للهواة إلى أموال نقدية من خلال أن يصبح رسامًا محترفًا. قبل انهيار سوق الأوراق المالية، كان جوجان قد عرض أعماله مع مجموعة من الرسامين الطليعيين في المعارض الانطباعية الرابعة والخامسة والسادسة. وكان من بين أقرانه في هذه العروض كلود مونيه، وبول سيزان، وإدغار ديغا، وبيرث موريسوت، وبيير أوغست رينوار. ومع ذلك، فإن أجندة جوجان الحداثية تعني أن عمله كان له جاذبية محدودة في التيار السائد.

لإرضاء نفسه وجمهوره الفني الأكثر تقدمًا، بدأ جوجان بالسفر. في البداية، ترك عائلته بشكل متقطع للعثور على مواضيع يمكن بيعها. بحلول عام 1886، كان قد تخلى عن كل ادعاء بأي حياة عائلية واعتنق حريات الرسام المتجول. في ذلك الصيف هرب من باريس ليقيم في مستعمرة الفنانين بونت آفين في بريتاني. في هذه المنطقة النائية، بساحلها الأطلسي الوعر، ومناظرها الطبيعية الريفية وسكانها المتدينين، وجد الجوهر الذي كان يبحث عنه.

كتب إلى صديق: "أنا أحب بريتني". "أجد البرية والبدائية هناك." في بونت آفين بدأ في إجراء تغييرات حولت ممارسته إلى نموذج جديد أكثر تجريبية.

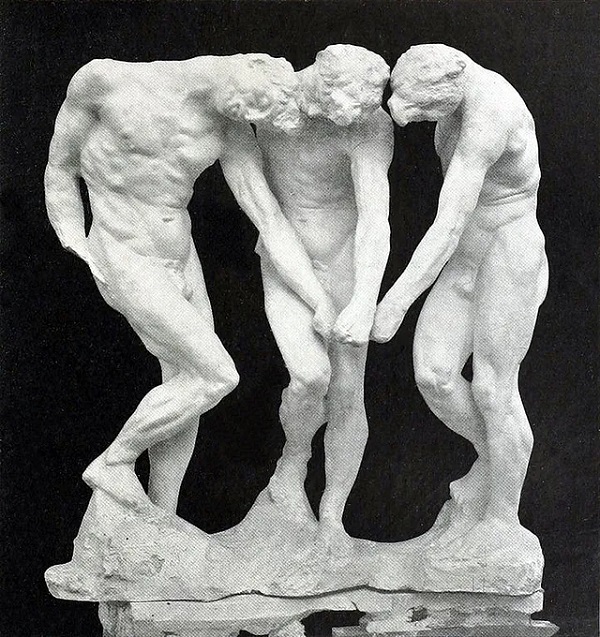

ومن الأمور المركزية في هذا التحول أيضًا إقامة جوجان مع فنسنت فان جوخ عام 1888 في مستعمرة للفنانين في آرل. كان جوجان يتجادل مع فان جوخ في مناظرات فنية ساخنة حتى انفصلا بشكل حاد بعد ثلاثة أشهر. في بونت آفين وآرل، كان جوجان يتطلع إلى التقاط الصفات الأساسية لموضوعاته باستخدام الخطوط العريضة البسيطة والألوان القوية والتركيبات الجريئة والمواجهة. في أواخر صيف عام 1888، أنتج "رؤية بعد الخطبة (يعقوب يصارع الملاك)،" وهو أحدث أعماله حتى الآن. تُظهر اللوحة عظة تنبض بالحياة في أذهان مجموعة من النساء البريتونيات يغادرن الكنيسة. المنظر عبر رؤوس وأكتاف هؤلاء النساء اللاتي يرتدين غطاء الرأس المجنح التقليدي، ويرى المشاهد ما يرونه في مخيلتهم. يصارع يعقوب ملاكًا في حقل من العشب الأحمر الزاهي. يستخدم جوجان اللون بشكل رمزي، وشخصياته محددة باللون الأسود؛ وهي تقنية مأخوذة من المطبوعات الخشبية اليابانية.

علم جوجان أنه قد خلق شيئًا خاصًا عندما أنهى لوحته. "أعتقد أنني حققت في الشخصيات بساطة كبيرة، ريفية وخرافية"، كتب إلى فنسنت فان غوخ. شعر أن تقدماته كانت مغذاة بجوانب "البدائية" من حياة الفلاحين الفرنسيين. كانت رحلاته في أنحاء فرنسا الإقليمية تبحث عن هذا العالم "النقي" غير المتغير من التقاليد التقليدية والأزياء والمعتقدات الدينية.

كان قرار الرحلة إلى مستعمرة تاهيتي الفرنسية في عام 1891 امتدادًا عالميًا لاستكشافاته السابقة. كانت خطة جوجان هي الانغماس في حياة الشعب التاهيتي، الذي أشار إليه باسم الماوري. كان يعتقد أن العيش بشكل وثيق مع عرق بولينيزي نقي سيساعد في تحريره من أغلال الحضارة المفسدة. لقد رأى نفسه "متوحشًا" بالفطرة وادعى أن والدته كانت من أصل إنكا (على الرغم من عدم وجود دليل على أن هذا هو الحال). كان هذا العنصر الوحشي جزءًا من أسطورته الشخصية: أنه كان يمتلك جوهرًا بدائيًا يمكن إطلاقه في فنه عندما عاش بالقرب من "بدائيين" آخرين ورسمهم. لقد كان مقتنعًا بأن أفضل أعماله الإبداعية جاءت من هذه الحالة الجامحة. سيكون بابيتي بمثابة المدينة الفاضلة البولينيزية.

صُدم جوجان بما وجده عند وصوله. وكتب في مذكراته أن مجتمعه التقليدي السليم تبين أنه ملوث بـ"أوروبا، أوروبا التي فكرت في التخلص منها". ولكن هذا كان أسوأ على نحو متزايد. لقد كانت نسخة من المحيط الهادئ، مليئة بالتقليد "البشع" إلى حد "الكاريكاتير" و"الغطرسة الاستعمارية". اكتشف جوجان أن الحلم الذي جلبه إلى تاهيتي "خيب أمله بشدة بسبب الواقع. ما كان يحبه هو تاهيتي الأمس. ما حدث اليوم ملأني بالرعب”.

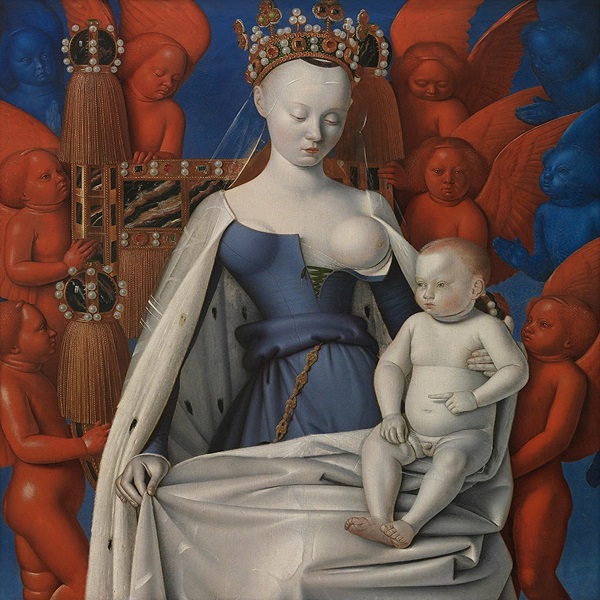

لكن الثقافة اللاتينية لم تغطِ مستوطنة بابيتي فحسب، بل كانت متأصلة في جوجان نفسه. كاثوليكيته موجودة في "السلام عليك يا مريم (لا أورانا ماريا)" (1891)، وهو أول عمل كبير أنتجه بعد وصوله. بدلًا من تصوير قصة تاهيتية، جلب جوجان عدسة يهودية مسيحية إلى ما يراه. في رسالة إلى كاتب سيرته الذاتية، جورج دانييل دي مونفريد، وصف جوجان المشهد، "ملاك ذو أجنحة صفراء يكشف مريم ويسوع، وكلاهما تاهيتي، لامرأتين تاهيتيتين، عاريتين ترتديان عباءة، وهو نوع من القماش القطني المطبوع برسومات". الزهور التي يمكن لفها من الخصر.

وعندما رأى الملكة مارو حزينة على والدها المتوفى مؤخرًا، الملك بوماري، وهو زعيم تاهيتي عظيم، فكر في "مثلث الثالوث". وصفها بأنها تمثالية وشبه ذراعيها بـ "عمودين من المعبد، بسيطين ومستقيمين... مع خط أفقي طويل للكتف، وارتفاعها الشاسع ينتهي بالأعلى" في طرف المثلث. لقد رأى تاهيتي وشعبها من خلال عيون غربية. أصبحت الشواطئ ذات الرمال البيضاء والنباتات المورقة "أركاديا" الاستوائية، في حين كانت النساء التاهيتيات موضوعًا للعديد من صور الاستحمام، وهي واحدة من أقدم المجازات البصرية وأكثرها شيوعًا في الفن الغربي. إن الحضارة التي ذهب جوجان إلى أقصى حد للهروب منها وصلت معه كمسافر خلسة في ذهنه.

منحت تاهيتي جوجان الحرية في رؤية الألوان بطريقة مختلفة. لم تعد السماء الموسمية في أوروبا التي وعدت بفصول شتاء رصاصية مليئة بالأيام الرمادية موجودة. تم استبدال الحقول الحمراء الجريئة في "رؤية ما بعد الخطبة" بلوحة فسفورية من الألوان التاهيتية الزاهية. كان الضوء ينتشر في كل شيء – بسيطًا ومهيبًا. وسجل في "نوا نوا" "المناظر الطبيعية بألوانها العنيفة والنقية أذهلتني وأعمتني". شاهد حركة الأشرعة البرتقالية على البحر الأزرق وتأثير الأوراق المعدنية الصفراء المتعرجة على التربة الأرجوانية، وانبهر بالأشكال الذهبية لسكان الجزر العائمة في الوديان وعلى الشاطئ. وفي تاهيتي، أدرك جوجان إمكاناته كرسام.

لقد كان في بابيتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من شعوره بأنه مضطر، في سبتمبر 1891، إلى إنشاء استوديو في بابيري على الجانب الآخر من الجزيرة. هناك شعر بالتحرر من الحضارة أخيرًا. "أنا بعيد جدًا عن السجون التي توجد بها المنازل الأوروبية. "كوخ الماوري لا يفصل الإنسان عن الحياة، عن الفضاء، عن اللانهائي." كانت جدران الكوخ مفتوحة، وكان فوق رأسه سقف بسيط من أوراق الباندانوس. كان جوجان يتعلم العيش في انسجام مع الصمت، مع "وحدتي الجميلة وفقري الجميل". لكن عزلته شملت وجود امرأة شابة في كوخه.

في بابيتي، تم شغل الدور من قبل فتاة من أصل أوروبي. وهذا ما جعله "يضعها جانباً". "لقد كان دمها نصف أبيض... شعرت أنها لا تستطيع أن تعلمني أيًا من الأشياء التي كنت أرغب في معرفتها، وأنه ليس لديها ما تقدمه من تلك السعادة الخاصة التي كنت أبحث عنها." كان جوجان يعامل الفتيات المراهقات مثل ممتلكاته، كعارضات الأزياء، والمحظيات، ومدبرات المنازل. لقد منحهم مكانة في المجتمع التاهيتي لأنه كان رجلاً أبيض من أوروبا ومرض الزهري لأنه كان يتردد على بيوت الدعارة في فرنسا. في البداية، كان لديه هواجس بشأن أعمار الفتيات الصغيرات اللاتي اتخذهن "زوجات" له؛ وفي نهاية المطاف، قام بتبرير سلوكه وبرر الحريات التي أخذها.

تخلى جوجان عن زوجته وخمسة أطفال في فرنسا، وعن النساء من علاقاته غير الشرعية، والأطفال الأربعة الذين أنجبهم خارج الزواج، والفتيات اللواتي عاش معهن في تاهيتي. كان ينظر إلى النساء كأشياء يُستخدمها ثم يُتخلى عنها عندما تنفد فائدتها.

في نزهة من استوديوهاته بحثًا عن زوجة، التقى جوجان بفتاة سماها تيهورا، والمعروفة في قريتها باسم تيهامانا. أصبحت هي عارضته الدائمة وخادمته في المنزل. لم تتحدث تيهامانا كثيرًا ولكنها كانت عنيدة فيما تهتم به وعرفت كيف تبقى صامتة عندما كان يرسم. كان جوجان مبتهجًا بسبب هذه العلاقة الجديدة. كتب في يومياته أن حياته "مملوءة بالسعادة تمامًا"، "تتصاعد السعادة والعمل معًا مع طلوع الشمس، ساطعة مثلها". كان يعتقد أن سعادته كانت نتيجة للعيش مع فتاة تاهيتية في جنة جزيرة. لاحظ في يومياته أن نساء تاهيتي فاهينا مختلفات جدًا عن النساء اللاتينيات. "بفضل مناطقنا والكورسيهات، نجحنا في جعل كيانًا اصطناعيًا من المرأة ... نعقد ونضعفها. نحتفظ بعناية بضعفها العصبي والضعف العضلي، ونحميها من التعب، نحرمها من فرص التطوير."

في المقابل، رأى أن فاهينا أقرب إلى الطبيعة وأكثر شبهًا بالحيوان في غرائزه. كانت هذه صفات إيجابية، وفقًا لجوجان، لكن مواقفه الأساسية كانت عنصرية واستغلالية.

كانت تيهامانا موضوعًا لبعض أفضل أعمال جوجان. هناك رسومات ونقوش ولوحات، بما في ذلك واحدة من أفضل وأشهر لوحاته الزيتية، "مراقبة روح الموتى (ماناو توباباو)" (1892). في هذه الصورة، "زوجة جوجان" المراهقة، تيهامانا، مستلقية عارية وكاملة الطول على السرير، وتحدق برعب في روح الموتى التاهيتية. هذا العمل مليء بالرمزية والقلق. لا يصور جوجان تأثير الأساطير التاهيتية على فتاة سريعة التأثر فحسب، بل يصور أيضًا مشاعر عدم الأمان التي واجهتها تيهامانا باعتبارها مصدر إلهام للفنان. وسجل أنها بلا حراك، "مستلقية على السرير ووجهها للأسفل وعينيها كبيرتان للغاية من الخوف". تكشف لوحة جوجان المنشورية عن جسم تهامانة الذهبي، وقاعدة السرير ذات اللون الأخضر الزمردي، المغطاة جزئيًا بقماش منقوش بأشكال دوامة من الكركديه الأصفر، وملاءة وردية. روح الموتى، مرتدية ملابس سوداء، تنتظر بتهديد عند سفح السرير. أحب جوجان فكرة أنه كان يصور خرافة تهامانة في أنقى صورها.

كان جوجان يكره ما فعلته الثقافة الفرنسية الاستعمارية بتاهيتي. لقد رأى أن قمع العادات التاهيتية والروحانية والمعتقدات التقليدية أمر يستحق الشجب. في نظره، كان التاهيتيون عرقاً يحتضر، وكان يشعر بالخجل من الضرر الذي أحدثته فرنسا بالفعل. لقد فصل جوجان نفسه قدر استطاعته عن الغربيين وعاش مثل التاهيتيين. وأعلن في مذكراته: «بسبب الاحتكاك المستمر بالحصى، أصبحت قدماي متصلبتين واعتادتا على الأرض». "جسدي، الذي كان عاريًا بشكل شبه دائم، لم يعد يعاني من الشمس. الحضارة تتساقط مني شيئًا فشيئًا». سيعيش مع تهامانة لمدة عامين تقريبًا وينتج 66 لوحة قماشية فريدة قبل عودته إلى فرنسا. عرض جوجان أعماله التاهيتية في معرض بول دوراند رويل في باريس، حيث نالت أعماله استحسانًا كبيرًا، ولكن تم بيع 11 لوحة فقط من أصل 44 لوحة قماشية.

وسجل جوجان في مذكراته أن أحد أسباب عودته إلى فرنسا كانت عائلته، لكنه بعد إقامة دامت عامين تقريبا غادر دون رؤية زوجته أو أطفاله. ولم يساهم مالياً في إعالة زوجته في فرنسا أو في "الزوجة" التي تركها في تاهيتي.

في يونيو 1895، غادر مرة أخرى إلى بابيتي. مرة أخرى، أراد جوجان الهروب من قيود الحضارة، وانتقل إلى جزيرة هيوا أو في جزر الماركيز في عام 1901. أثر تدهور صحته بشكل كبير على زيارته الثانية. أصبح معتمدًا على المورفين لتخفيف الألم. كان بصره يتدهور وجسده ضعيفًا. توفي جوجان في منزله في 8 مايو 1903 عن عمر يناهز 54 عامًا. دُفن في مقبرة كالفاري الكاثوليكية في أتونا، في هيوا أو.

كان التراث التاريخي الفني لجوجان هائلاً. كان له تأثير على هنري ماتيس وأندريه ديرين وموريس دي فلامينك وحركة الفوفيسم بأكملها (1904-1907). وسوف يستمر عمله عبر الأجيال اللاحقة من الفنانين المستوحى من لونه الشخصي وتفسيره البسيط والمعبّر للشكل.

يتردد صدى فنه أيضًا في الوعي الجماعي. عندما وصلت إلى بابيتي، أدركت أن صور جوجان كانت أول تعريف لي بتاهيتي وشعبها. خطر لي أنني قد رأيت هذه الأشياء في البداية من خلال عينيه، من خلال الصور الجميلة التي رسمها لجنته المتخيلة. رسمت لوحاته طريقتي في رؤية تاهيتي، وبالتالي كل بولينيزيا الفرنسية. قال بابلو بيكاسو ذات مرة: "الفن هو الكذبة التي تجعلنا ندرك الحقيقة". لقد قدمت لي جزيرة تاهيتي التي تخيلها جوجان رؤى ثاقبة وجعلتني جائعًا لاستكشاف هذه الجزر المذهلة. ووصف قوة المناظر الطبيعية التاهيتية في "نوا نوا".

إلى اليسار كانت البرية مع منظورها للغابات العظيمة،" إلى اليمين، "دائما البحر والشعاب المرجانية وصفائح المياه." لقد صور هذه الأرض بالكلمات والصور وشاركها مع العالم.

كنت أتخيل لوحاته بينما كنا نتجول في الجزيرة. لقد قام بعض الركاب الأستراليين على متن الرحلة بدعوتي وشريكي بلطف للانضمام إلى جولتهم المصحوبة بمرشدين. لم يتمكن رفاقهم في السفر من الحضور وكانت هناك مقاعد احتياطية في الشاحنة. من الواضح أن بابيتي واصلت مسارها الغربي، وبدت وكأنها مدينة حديثة إلى حد كبير. تأكد هذا الانطباع من خلال الأسماء التجارية المألوفة ولافتة ماكدونالدز المنتشرة في كل مكان والتي تومض أمام نافذة الشاحنة.

كان أحد العناصر الأولى في جدول أعمالنا زيارة متحف جوجان في بابيري، حيث عاش خلال زيارته الأولى إلى تاهيتي. أُهدي المتحف إلى إقليم بولينيزيا الفرنسية في عام 1965 وتم إغلاقه للتجديد منذ عام 2013. بدا أن هذا المشروع قد تم التخلي عنه بشكل دائم. الأبواب هناك متدلية على مفصلاتها، والنوافذ مسدودة، وجدرانه البيضاء مغطاة بالعفن الأسود السميك. أخبرنا موقع ويكيبيديا الخاص بالمتحف أنه كان يحتوي في السابق على وثائق أصلية، وصور فوتوغرافية، ونسخ، ومنحوتات، ونقوش، وألوان مائية، ورسومات، ومطبوعات خشبية. الغرف الآن فارغة وقد غادر جميع الزوار. هناك إحساس بـ "أوزيماندياس" لصامويل تايلور كوليردج في هذا النصب التذكاري الساقط لأحد قادة الفن الغربي العظماء.

لكن مخروط جبل جوجان المسنن لا يزال موجودًا، كخلفية للساحل، وغابة تطارده "بظلالها الأبدية"، وهي غابة اكتسب تجربتها المباشرة عندما سار إلى وسط الجزيرة. وكتب في مذكراته: "إنها نباتات مجنونة، تزداد وحشية، وأكثر تشابكا، وأكثر كثافة. لقد أصبحت غابة لا يمكن اختراقها تقريبا". كانت الطبيعة قوية في زمن جوجان وما زالت كذلك.

يوجد الآن تاريخ من تجدد الثقافة الأصلية - وهو شيء كان جوجان سيحتفل به. قمنا بزيارة، مع مرشدنا، موقع آراهوراهاو ماراي، وهو هيكل كبير من الحجر الجاف الأسود مبني كمساحة مربعة متدرجة مع جدار محيط ومذبح لاستضافة الاحتفالات الطقسية. تم ترميم الموقع الأثري في آراهوراهاو في عام 1953 ومنذ ذلك الحين يُستخدم لعقد مهرجان هايفا نوي، الذي يحتفل بتكريس "أريي"، أو الزعيم الأعلى. يُستخدم آراهوراهاو للمهرجانات العامة والعبادة الخاصة. تم تغطية تمثال تيكي الحجري الكبير الذي يحرس المدخل بزهور الفرنجيباني الموضوعة على سطحه البركاني الخام - بطريقة تعبدية ولجلب الحظ السعيد. يستخدم التاهيتيون الأصليون هذا المكان المقدس كما كانوا يفعلون دائمًا.

وعلاوة على ذلك، هناك دلائل على تزايد الرغبة في تقرير المصير بين السكان الأصليين في بولينيزيا الفرنسية. وفي كاليدونيا الجديدة، أدت أعمال الشغب الدموية الأخيرة إلى جعل الوضع أقرب إلى الحرب الأهلية. وكان العامل المحفز للأزمة هو التغيير الدستوري المقترح الذي من شأنه أن يسمح للمقيمين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة عشر سنوات بالتصويت في الانتخابات الإقليمية. ويكمن الخوف في أن يؤدي هذا إلى إضعاف أصوات شعب الكاناك الأصليين وترجيح ميزان القوى السياسية لصالح المواطنين الفرنسيين. ولم تشهد تاهيتي نفس النوع من العنف، ولكن هناك ضغوط مستمرة في جميع أنحاء بولينيزيا الفرنسية من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي للسكان الأصليين.

عندما ابتعد قارب جوجان عن الرصيف في بابيتي في يونيو 1893، رأى تيهامانا للمرة الأخيرة. لقد كانت تسهر ليالٍ عديدة تبكي، والآن هي مرهقة - حزينة، لكنها مستسلمة لرحيله. ستجد زوجًا آخر في غيابه وتبدأ حياة جديدة. كان جوجان يغادر واثقًا من أن أعماله التاهيتية ستأسر الجمهور الفرنسي بالطريقة التي أسرته بها تاهيتي وشعبها. لقد غيرت تاهيتي وشعبها جوجان. "أنا أغادر، أكبر بعامين، ولكن أصغر بعشرين عامًا؛ أكثر همجية مما كنت عند وصولي، ومع ذلك أكثر حكمة بكثير... في فن الحياة والسعادة."

عندما غادرت بابيتي على متن السفينة أوفيشن، كان الشيء الوحيد الذي يمكنني حقًا الادعاء به هو أنني تعرفت على جوجان بشكل أفضل مما كنت عند وصولي. في رأيي، كان لا يزال من المستهجن أنه استغل الفتيات الصغيرات واستخدم الناس بقسوة وحساب لتحقيق أهدافه الفنية. لكنني بدأت أفهم (إن لم أغفر) دوافعه وأقدر بعض رؤاه الرائعة: الحقيقة أنه كان يمقت التأثير الغربي لفرنسا؛ وأنه كان يشعر بالخجل من الاستعمار ويحزن لفقدان الثقافة التاهيتية التقليدية؛وأن بحثه عن "البدائي" في بولينيزيا الفرنسية كان في الواقع بحثًا عن "البدائي" داخل نفسه؛ وأن هذا هو الجوهر الذي أراد بشدة التعبير عنه في فنه وتقديمه للعالم.

(انتهى)

***

...........................

الكاتبة: جوان درايتون/ Joanne Drayton ، حاصلة على دكتوراه، هي مؤلفة من أكثر الكتب مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز وقد نشرت سبعة كتب.

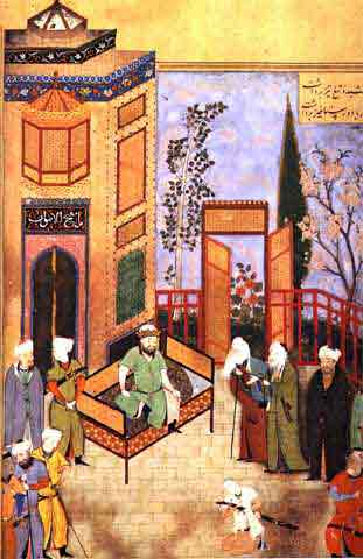

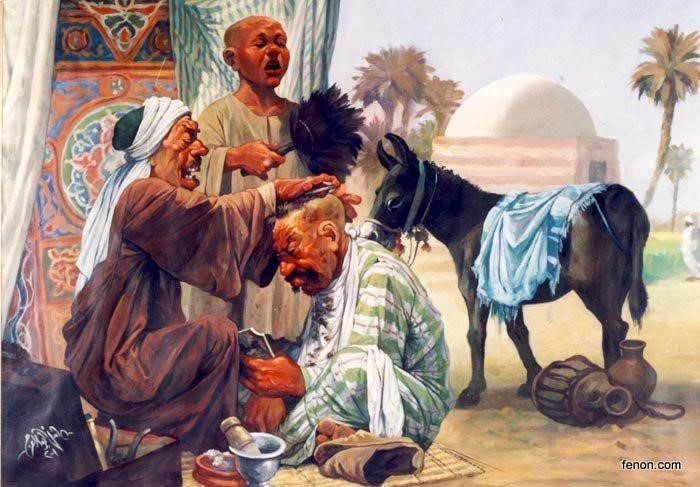

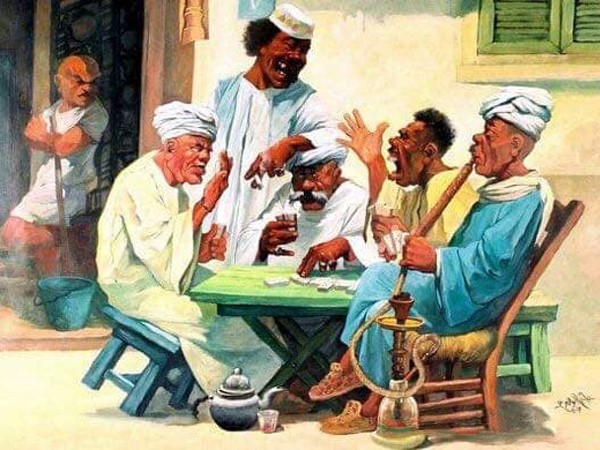

وده في المقام، غير أنَّ الفنان أراد لفت الأنظار إلى دلالة أخرى. في خطوة تقول: ليكن المتلقي حصيفاً حين يشاهد هكذا منظر، وأن اللوحة لا يمكن أن تغلق وجهها على معنى واحدٍ. لأن زيارة الأضرحة لا تخلو من رمزية ومع ذلك هناك قراءات أخرى للمسألة.

وده في المقام، غير أنَّ الفنان أراد لفت الأنظار إلى دلالة أخرى. في خطوة تقول: ليكن المتلقي حصيفاً حين يشاهد هكذا منظر، وأن اللوحة لا يمكن أن تغلق وجهها على معنى واحدٍ. لأن زيارة الأضرحة لا تخلو من رمزية ومع ذلك هناك قراءات أخرى للمسألة.

- أكمل دراسته الفنية في معهد الفنون الجميلة في العام 1959 في بغداد.

- أكمل دراسته الفنية في معهد الفنون الجميلة في العام 1959 في بغداد.