مقاربات فنية وحضارية

سامي عبد العال: الأشياءُ التي كأنَّها لم تكُن

أحياناً يربطنا الفن بما وُجدَ من أشياء وموضوعات كأنَّها لم تكن. إنّه يكشف لنا طبيعة الأشياء المألوفة كما لو لم نعرفها من قبل. وهذا هو علة الإندهاش من إبداعات الفنون. إذْ تثير ذائقتنا إزاء العالم والحياة بشكل غير مسبوقٍ. وذلك هو ما يستحق النظر في اللوحات التشكيلية إجمالاً. فالأشياء قد نعرفها جيداً، وها نحن ندركها بالفعل، ولكن الإبداع الجمالي يقدمها على نحو مختلفٍ، حتى وإن كانت أشياءٌ مشابهةً لما في الواقع.

في المقابل، ليس مستحسناً أنْ يقدم الفن الغرائب والعجائب، لكون طبيعتها لافتة للانتباة من حيث المبدأ. الأخطر أنْ يكشف الفن كون الواقع المعطى غيرَ معروف إلى درجة بعيدةٍ. أي عندما يجسد الفن شيئاً مُعتاداً على أنَّه غير معتاد، فها هنا توجد الفكرة المختلفة. أنت لا تعرف نفسك على أدنى تقدير كما يقول سقراط منذ اليونان( إعرف نفسكَ بنفسِك ). مع أنّها هي نفسك التي تحملها وتحملك إلى الحياة، وهي كذلك نفسك التي تعيش معها وتعيش معك كافة التفاصيل.

هذه الأشياء غير المعروفة يحرصُ الفنان محسن أبو العزم على إبرازها بأشكال مختلفة.

1- قد يترك علامة كجزءٍ من اللوحة والمشهد الذي تصوره.

2- رسم الأشكال ومعالم الوجوه التي تحقق المعاني.

3- إثارة الدلالة الضمنية للمشهد العام ككل شريطة ربط العناصر ببعضها البعض.

4- إلتقاط زوايا مختلفة مثل الكاميرا لإظهار العواطف والتعبيرات الجسدية.

5- السخرية التي تغلف المشاهد احياناً وهي دعوة للإبتسام والتفكير معاً.

6- استنطاق عناية المتلقي عن طريق التفاصيل.. وهذا إبداع خاص.

7- تفعيل خلفية الثقافة التي تعبر وتحضر مع المشاهد الشعبية وغيرها.

في اللوحة بالأعلى، هناك مظهر مألوف وهو زيارة الناس لمقام الأولياء. والشيخ والمرأة يرفعان أكف الدعاء لعلَّ الله يستجيب لهما ببركة الراقد تحت المقام. ولكن غير المألوف أنَّ( التزامن) بين أكف الشيخ والمرأة يعني أنَّ الاثنين لا يملكان من أمرهما شيئاً، وأنهما يتضرعان إلى الخالق بتوسط صاحب المقام ليس أكثر. وربما صاحب المقام نفسه يرقد منتظراً رحمة الله، ولا يملك من أمره شيئاً ليقدمه للقادمين المجهولين. فالزائر والمزُور ليس لهما من الحقيقة شيء، بل هما نفسهما يحتاجان إلى حقيقةٍ أخرى.

الملاحظ كون الناس يتسلقون الأسوار تجاه السماء ولو تعلُّقاً بقشةٍ، وهم لا يعلمون أنَّ رحمة الله وسعت كل شيء. وأنَّ تضرعاً إلى صاحب المقام ليس هو الوسيلة الأجدي في هذا الباب. إنه الرسالة التي تفقد متلقيها من أول وهلة. لأن كل إنسان بإمكانه أن يتوجه بنفسه إلى الله دون وسيط، فالنظرة إلى الأضرحة في البيئات الشعبية نظرة ملؤها التقديس والمهابة. والثقافة الشائعة تعقد الصلة بين قداسة الأضرحة وقداسة السماء.

ولكن هناك نظرتين في وجهين باللوحة: نظرة الطفلة ونظرة الطفل النائم. نظرة الطفلة تجسد المعنى الذي يتعجب من الشيخ الواقف أمام المقام. ماذا يملك من أمره؟ هل هذا العجوز له قدرة ميتافيزيقية؟ وكأنَّها تقول إذا كنت أنت شيخاً، فلماذا تتوسل بميت كي يحقق لك ما تريد؟ هل الوصول إلى الله يقتضي التوسل بشيخ عن شيخ؟ ونظرة الطفلة نظرة إشفاق واستغراب في الوقت نفسه.

أمّا وجه الطفل شبه النائم، فيعبر عن الانصراف كليةً عن المشهد. لعله -على افتراض ذلك- قد فقد الأمل في الكائنات البشرية. والفنان – بقصد أو بدونه- أعطى الطفلين أثرين جانبيين يخرجان عن مشهد اللوحة. كان بإمكانه أنْ يضع المرأة فقط ويلتقط كيان الشيخ الداعي بحكم وج وده في المقام، غير أنَّ الفنان أراد لفت الأنظار إلى دلالة أخرى. في خطوة تقول: ليكن المتلقي حصيفاً حين يشاهد هكذا منظر، وأن اللوحة لا يمكن أن تغلق وجهها على معنى واحدٍ. لأن زيارة الأضرحة لا تخلو من رمزية ومع ذلك هناك قراءات أخرى للمسألة.

وده في المقام، غير أنَّ الفنان أراد لفت الأنظار إلى دلالة أخرى. في خطوة تقول: ليكن المتلقي حصيفاً حين يشاهد هكذا منظر، وأن اللوحة لا يمكن أن تغلق وجهها على معنى واحدٍ. لأن زيارة الأضرحة لا تخلو من رمزية ومع ذلك هناك قراءات أخرى للمسألة.

كما أنَّ يد المرأة مع وجود السلة بجوارها يشيران إلى نظرة احتياج تجاه صاحب المقام وتجاه الشيخ الواقف أمامها. فهل عندما يطلب الإنسان شيئاً باسم الدعاء من أصحاب الأضرحة، يطلب من يستحق ممن لا يملك؟ هل الدعاء في الأضرحة تسول لا يجد مبرراته؟! وكأن الفنان يعطي إنطباعاً مع الشخوص بكون ذلك عمل تحت الاستفهام والتعجب. وفي افضل الأحوال ما كان ليمارسه الناس، لأنَّ المسئول ليس باقدر من السائل.

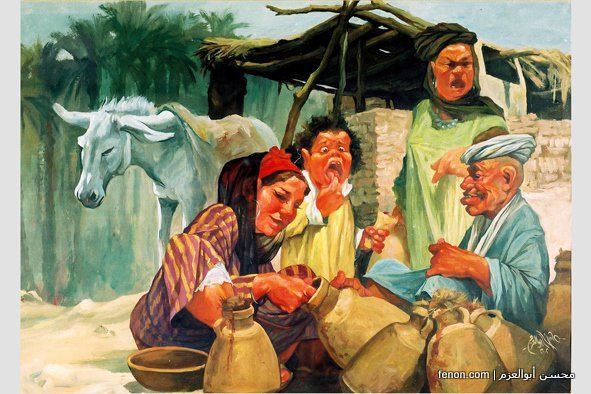

في لوحة بائع العسل، يُوجد المشهد كإعلان تقليدي عن بيع وشراء من جرار العسل. والمظهر عموماً واسع الانتشار مع المهن التقليدية في القرى والنجوع والأرياف المصرية. لكن ليس العسل إلاَّ سائلاً سحرياً يغير مذاق الحياة. ودوماً تستعمل كلمة العسل في وصف أحوال العيش( عيش حلو). في مقابل وصفها بالأحوال المُرة إذا كانت غير ذلك (عيش مُر). فالحياة أما عسل أو مُرة المذاق ويظل الناس يرددون ذلك بين العسل ونقيضه.

هناك ثلاثة أزمنة في اللوحة السابقة: زمن المرأة الكبيرة سناً كما تبدو من مظهرها، وزمن المرأة الشابة، وزمن الطفل الصغير. المرأة الكبيرة تنظر نظرة غير مريحة إلى بائع العسل، ربما لم يعجبها شيئاً من البضاعة المعروضة. ولكن نظرتها الضمنية تعكس موقفها من الحياة باعتبار العسل يصف معنى الأخيرة. دوماً الكبار يتذمرون من أحوال الحياة، وأنها لم تعطهم ما يتمنون وربما باتوا عند مفترق طرق مع تحولات العمر. إن المرأة في هذا السن سريعة الردود وجاهزة الغضب لو لم تكن استجابةُ البائع على ما يرام.

في حين تحاول الفتاة الشابة أنْ تتحقق من جودة العسل كما تتحقق من مذاق الحياة. وبخاصة هي شابة تمثل مرحلة التفتح والنضج، والمرأة أقرب الكائنات إلى الحياة إنْ لم تكن هي المعبرة عن جوهرها المتلون باستمرار. المرأة الشابة تعكس حالة من الأريحية، وهي تمد أصابعها داخل جرة العسل كي تتذوق بعضاً منه. وهذه مرحلة من العمر تقول إن الحياة تذوق متواصل لكل ما تفيض به من أحوال. وأنَّ الحياة لا يمكن الاشاحة في وجهها كما تفعل المرأة الكبيرة، لأننا سنتذوق وجودها المتقلب شئنا أم أبينا. وأنه ما كان علينا إلاَّ أن نبادر بمد أيدينا داخل (جرة الحياة) كي نتذوق رحيقها، ذلك إيماناً بكونها حياة حلوة المذاق.

أمّا الطفل، فهو روح الحياة من أول وهلة، إنه يتعجب بشكل فائق نتيجة مذاق العسل. الطفل يعبر بصورة تلقائية عما يشعر به. وهكذا هي الحياة عندما تذيقنا طعمها خلال هذه المرحلة الغضة. والأطفال ليسوا فقط روح الحياة، لكنهم مصدر البهجة فيها. وقد كان بائع العسل- على الجانب الآخر- واثقاً من بضاعته رغم اختلاف التذوق. لأنه العسل من المواد التي تعطينا ما نتوقعه منها. عكس الحياة في هذه المرحلة التي قد تخيب ظنوننا. فالعسل مادة لا تتغير إلاَّ إذا اختلطت به مواد أخرى وقلت جودته، ولكن الحياة متقلبة في ذاتها. وهو ما يعكسُ مواقف الأعمار الثلاثة للمرأة الكبيرة والفتاة الشابة والطفل.

والموقف من الحياة ليس مرتبطاً بالعسل في لوحات محسن أبي العزم، فهناك من الناس من يحمل الحياة فوق ظهره كما يحمل الكراكيب. الكراكيب بقايا الحياة ذاتها، وهي التي تنتج هذا اللون من الآثار والبقايا.

واللوحة تعطينا رجلاً حافي القدمين يسير فوق لوح خشبي صاعداً إلى أعلى، وفيما يبدو يرتسم على وجهه ثقل ما يحمل من أغراض. والرجل كشخص مُعلق في الهواء لم تجسد اللوحة: إلى أين هو ذاهب ولا كيف سيسير؟ وكأن الرجل يحمل فوق كتفيه الحياة رغم أنَّه يجوس في جوفها. وتلخصت اللوحة في ( حامل ومحمول ). حامل: لأنَّ الانسان يحمل مصيره وأقداره ووجوده فوق ظهره طوال الوقت. وليس من أمل قريب لأنْ يتخفف من هذا الثقل. والمفارقة هنا أنَّ هذا الإنسان الحامل تحمله الحياة بينما في الحقيقة هو من يحملها.

الحياة ليست فقط ما تحمل الإنسان على ما نقول أحياناً في عبارات دارجة: جرفتني الحياة إلى كذا أو كذا. لكنها بمثابة الثقل الذي نشعر به عند منعطفاتها مثلما يشعر هذا الرجلُ عند صعوده إلى أعلى. والمشهد يقول: إلى أين أنت ذاهب أيها الإنسان؟ تظن أنك طالما ستصعدُ إلى أعلى( سواء مسيرة أم مكانة أم مرحلة أم غيرها )، فإنك تنخلع عما كنت فيه سابقاً. وهذا وهم ما بعده وهم، لابد لك أن تحمل ماضيك فوق رأسك ما دمت حيا. بل وستشعر بثقل ما تحمل وستكون الأولوية لكراكيب الحياة أكثر مما تتوقع، فهل تعتقد أن هناك طريقاً غير لك؟!

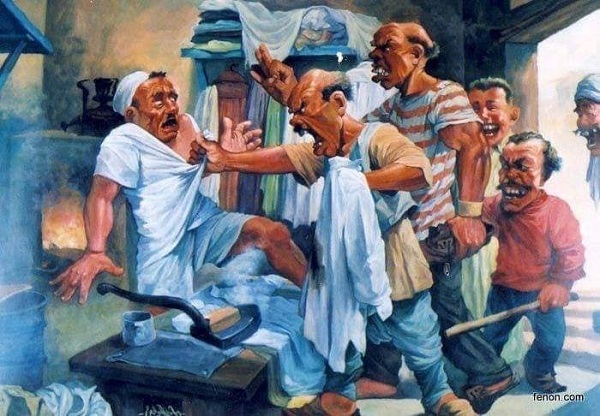

وبالتالي فإن ما يهم الإنسان هو مكانته بين الناس، لأن المشهد هو الآخر بمثابة المشهد الناظر إلينا، إن حمل أثقال الحياة سيكون أمام الناس لا بينك وبين نفسك. ليست هناك من حياة بمفردها ولا بمفردك على الإطلاق. تعبر لوحة (الخناقة) عن معنى طريف من هذا الجنس. فاللوحة تقول إنَّ مكوجي الملابس قد حرق قميصاً لأحد زبائنه. فما كان من الزبون إلاَّ أن ذهب مع مجموعة من الناس لضرب المكوجي على فعلته. ولكن هل ذلك العمل يقتضي تلك الحملة الجماعية الشعواء على الرجل لمجرد حرق قميص؟!

هنا يأتي المعنى الطريف، لأن حرق السترة ( القميص ) هو النيل من الشخص نفسه. إذ أن الملابس تمثل وجوده سواء أكانت ملابس فارغة منه أو يرتديها بالفعل. وبما أن المكوجي قد حرقها، فقد أتى فعلاً مؤذياً لصاحب القميص. لأن الملابس فارغة هي هي تماماً مثل الملابس حين يرتديها الإنسان. مما يستوحب منه المبادرة برد الاعتبار لذاته. ولكن الملاحظ أنه اصطحب مجموعة من الناس، فالقميص هو الشكل الذي يخص الناس من الإنسان. فهم الذين سيرضون بما يلبس وهو يلبس ملابسه ابتداء بناء على ذوق هؤلاء الناس، كما يقول المثل الشعبي (كل على مزاجكك وإلبس اللي على مزاج الناس).

ونظراً لأنَّ لا وعي الفنان يتلمس معنى ثقافياً كهذا، فسنرى داخل اللوحة غضب الناس من حرق القميص كأنَّه فعل إجرامي. أحدهم يحمل عصا لضربه والآخر يحمل حذاء ويتوعد بأصبعه. وهذا امتداد لكون الملابس صورة الرجل في المجتمع، وأن الزي أو الظل هما أحد أشكال المكانة. ولذلك نقول إن فلانا خفيف الظل (الوجود- الحضور)، وأن علانا ملابسه مثل ظله جميلة الوقْع. فهما علامتان (الزي – الظل) يجب أنْ يبقيا كما هما نقيتين لا تشوبهما شائبة. أيضاً يتضح ذعر المكوجي، لكونه قد سقطَ مباشرةَ في قبضة المجتمع لا قبضة الرجل.

لعلَّ حضور الإنسان أمام المجتمع فرداً أو جماعة هو ما يجعل الطقوس والمناسبات ذات شأن كبير. وهذا يفسر احتفاء الناس بالأفراح ( الاعراس )، لا لأنها يجب أن تعبر عن سعادة الإنسان، بل لكونها ذات مواصفات ثقافية بالدرجة الأولى. وأن الناس لن ينالوا توقيعاً ثقافياً فوق حضورهم إلاَّ بإخراج المواصفات كما ينبغي أن تكون. فجميع الناس ينتظرون الإحتفاء وأدواته ومظاهرة، حتى يتحققوا: ما إذا كان العرس سينال قبولا أم لا؟!

وكأن مظاهر الفرح تذهب إلى المجتمع لا إلى العروس. فالمجتمع في الشعبيات ليس مجرد معنى، لكنه واقع مغلظ فوق مستوى الواقع، إنه واقع مضاعف. تموج به كافة الفئات والعواطف والأفكار والأفعال وتقف منه هذه المعطيات موقف المنتظر لأحكامه واملاءاته التي لا تخطئ إبداً.

المجتمع في الثقافة الشعبية هو السفينة التي تحمل الإنسان إلى شاطئ آخر. ولن يترك الإنسان من غير أن يعبر به ذهاباً وإياباً. في إحدى اللوحات تحاول إمراة وزوجها وخادمتها أنْ تعبر المياه بينما يحاول صاحب المركب أنْ يجس المياة في انتظار معرفة إمكانية العبور من عدمه.

واللافت في المشهد أنَّ العبور سينقل الإنسان والحيوان والأشياء. وصاحب المركب يشيح بيده رافضاً ذلك. لأنَّ العدد وثقل الأشياء أكبر من تحمُل المركب. والمجتمعات تنوء عادة بأفعال وتصرفات الأفراد، وقد تراها غير مقبولة، وأنها لايمكن أنْ تمر مروراً عابراً. لأنَّ الناس يترقبون ما يفعله الآخرون، لا يتركون شاردة ولا واردة دون متابعة.

إن حضور المجتمع هو المرآة التي يرى فيها الإنسان نفسه, حتى على المستوى الخاص. فالمرأة تزين بنتها، لأن البنت هى (مؤسسة الخصوبة) في المجتمع، ولا تريد المرأة أن تكون عضويتها في المؤسسة عضوية غير كاملة. تصر المرأة الأم – وهي الواسطة الثقافية – على تزيين رمزيتها، لأنَّ التضامن مع صورة المجتمع يغطي الموقف. فالمرأة تجهز ابنتها وتمشط شعرها وتحافظ على صورتها تمهيدا للخروج إلى الناس. والمشهد موح ودال على مدى مراعاة الأبعاد الاجتماعية في ترتيب الأمور الشخصية.

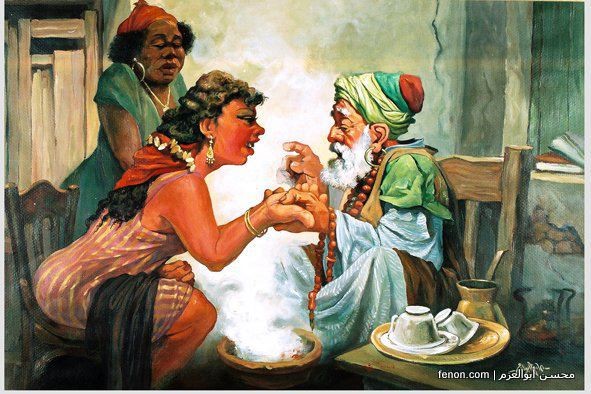

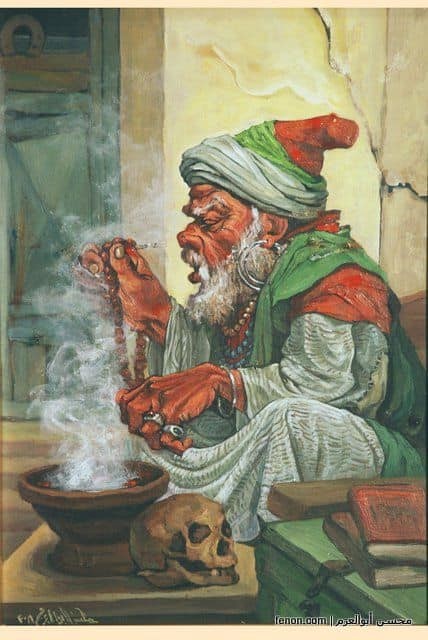

ولذلك يحتال الناس (من الحيلة ) في ترويج صورتهم القشيبة ضمن المجتمع، بدءاً من مناشدة المرآة وليس انتهاء بعالم الجن والأرواح الشريرة والأسياد. تذهب الناس إلى شيوخ الدجل وكشف الطالع بفضل المجتمع لا نتيجة رغبات شخصية. إن المجتمع يضغط على أفراده، ليكونوا صحيحي الحركة والتأثير، بينما الواقع لا يسعفهم بذلك. وقد لا يجدون منفذاً سوى عن طريق عالم الأرواح الخفية.

إنَّ قارئ الكف يقرأ كف المجتمع أيضاً لا كف المرأة فقط. لعلَّ نظرة الخادمة نظرة تفكر فيما وراء الطقس الجاري، تستحضر المجتمع أو بالأحرى أرسلها المجتمع لتنوب عنه. والمجتمعات التي تفتح مجالاً لقارئ الطالع إنما هي مجتمعات تمد يدها عاجزة عن الفعل. فالأكف معلقة دائماً وغامضة باستمرار. والمرأة نفسها لا تفعل هذه الأشياء من أجل ذاتها، لكنها تذهب إلى الدجال لكي تظهر أفضل في مرآة المجتمع.

إنَّ دخان طقس الطالع هو دخان المجتمع الذي لم يعد يرى الناس فيه شيئاً واضحاً. مجتمع يُطلق الخرافات كمن يطلق أنفاس الحياة، الخرافات كائنات تمشي، تروح وتجيء من وقتٍ إلى آخر بين الناس. والشيء الذي لم يُعرف هو أنْ توجد فتاة أمام أحد الدجالين، كأننا( لم ندرك) ذلك مثلما نفعل أشياءً في السر وبشكل غير معلن!! ونحن نرتاح إلى الفعل بهذه السرية. ولكن عندما ترسم اللوحة أحدنا(المرأة) متلهفةً أمام أحد الدجالين، نرى المشهد كأنه المفاجأة المذهلة.

انطلاقاً من هذا، يعيش الدجال مثل الكاهن والشامان في الأديان القديمة. حيث سيتمتع بكافة الحيثيات التي تسمح له بالتوغل في المناطق الشعبية. بات أحد رموزها النافذين، ولا تخلو حارةٌ من وجود عرافها بطريقته الخاصة. وهو أحد الذين يعرفون أسرار البيوت ويطلع على الأحوال الاجتماعية للناس. يبدو في اللوحة كأنه يمارس عملاً حقيقياً مفوضاً به من سلطة ما.

والسؤال الحائر بالفعل: ما الذي اعطى الدجال سلطةً في روع الناس؟ لو فكر الإنسان في مكانة هذا الشخص، لكان قد تخلص من نصف ما يعاني منه. وعلى ما يظهر، فالدجل مرتهن بصعوبات الحياة. ونتيجة شظف العيش ومشكلات المجتمع، يلجأ الناس إلى القوى الغيبية لكي يغيبوا عن الواقع. فلئن كان الواقعُ يقول افتح عينيك بقوةٍ، فالدجل يقول غيّب عقلك تماماً. وهذا حل سحري للمشكلات من الجذور.

ولذلك يتسربل الدجالون بملابس تستعيد الوظائف الدينية شعبياً، ومن مقتضيات الدجل أنْ يضع أصحابهُ كافة الطاقات التي تُوقع الرعب في قلوب زبائنهم. وكثيراً ما يؤثر الدجل على نفسية مرتادي أوكار السحر والشعوذة، حتى أنهم يبذلون طاقات عقولهم دون مقابل. والغريب الذي غدا مألوفاً أن الناس يذهبون إلى الدجالين طائعين وعلى الرحب والسعة.

***

د. سامي عبد العال – أستاذ فلسفة