في تشرين الثاني من عام 1797 حمل كاهن يعيش في قرية ريفية تقع جنوب بريطانيا، اوراق كتبتها ابنته، قالت له انها رواية وضعت لها عنوان " انطباعات اولى "، ولم يكن يتوقع أن يّسخر منه صاحب المطبعة قائلاً له: هل من المعقول أن رجلاً يخدم الكنيسة يدور على المطابع لنشر هذه " الترهات " ؟. كان الأب واثق جداً من موهبة ابنته، فقد كانت مشغولة بالكتب منذ صغرها، تقرأ كل ما يقع بين يديها، كانت الكتب آنذاك باهظة الثمن، وشراء كتب جديدة أمراً يفوق قدرة والدها الذي كان يعيش حياة متواضعة، مما اضطر الصبية جين ان تعتمد على المكتبات العامة واصدقاء العائلة تستعير منهم الكتب، عثرت في مكتبة احد اقاربها على نسخة قديمة من رواية دون كيخوته التي ترجمت الى الانكليزية عام 1612، تستهويها مغامرات بطل رواية ثيرفانتيس، وجدت في الرواية وجدانية عاطفية تجمع بين دون كيشوت وسانشو وستكتب في دفتر يومياتها: " ان علاقة الصداقة بين دون كيخوته وتابعه لا يمكن ان نجد لها مثيلا في الحياة "، اخذت تغوص في عالم الروايات العجيب، قرأت روايات الكاتبة الايرلندية ماريا إيدجوورث والتي كان لها تاثير بالغ على حياة جين أوستن وكتاباتها. وقد أعجبت بها لدرجة أنها أرسلت لها نسخة من رواية "إيما" عند نشرها عام 1815. ومن الكتب التي احتفظت بها جين اوستن رواية " إيفلينا" لفاني بورني، ورواية " تاريخ السير تشارلز جرانديسون، تأليف صموئيل ريتشاردسون، التي نُشرت في سبعة مجلدات عام 1754، وأعمال اللورد بايرون، والاعمال الكاملة لشكسبير وقد ادهشتها قدرة شكسبير في فهم الواقع، ونقرأ في قائمة جين اوستن الكوميديا الالهية لدانتي ورواية لورنس ستيرن " تريسترام شاندي " ورحلات جاليفر لجوناثان سويفت. كتبت في واحدة من رسائلها:" لا متعة تضاهي متعة القراءة! فكم يملّ المرء من أي شيء أسرع من الكتاب! ".

كانت أوستن، بشهادة الجميع، قارئة نهمة وذات ذائقة رفيعة، تكشف رسائلها عن انخراطها الحيوي في الأدب والتاريخ والفلسفة الأخلاقية، وحتى في بعض المواعظ، لم تكن القراءة مجرد تسلية لقضاء الوقت، بل كانت تقرأ بنظرة نقدية وبعين كاتبة، مدركة للأسلوب والبنية ودقة تصوير الشخصيات.

غالبًا ما تُشير روايات أوستن إلى عالم الكتب والقراءة فنجدها تناقش عادات القراءة، وتقتبس أو تُحرّف اقتباسات مؤلفيها المفضلين.في روايتها " كبرياء وهوى " – ترجمة نبيل حلمي اسكندر – نجد هذا الحوار على لسان السيد كولينز:" لقد لاحظتُ مراراً وتكراراً قلة اهتمام الفتيات الصغيرات بالكتب الجادة، رغم أنها كُتبت خصيصاً لمنفعتهن. أعترف أن هذا الأمر يُثير دهشتي، إذ لا شك أنه لا يوجد شيء أنفع لهن من التعليم ".

تخبرنا سيرة جين أوستن انها كانت تقرأ بصوت عالٍ، سواءً رواياتها التي لم تكتمل بعد أو أعمال الكتاب الآخرين. كانت القراءة بصوت عالٍ ممارسة عائلية شائعة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وفي منزل أوستن، أصبحت وسيلة ترفيه ونقد أدبي في آن واحد، مما جعل الروايات تجارب اجتماعية وفردية في آن واحد. ولا شك أن هذه الممارسة قد صقلت حسها المرهف للحوار وبناء الحكاية.

بدأت جين اوستن تكتب في سن الثانية عشر، وحين بلغت الخامسة عشر من عمرها انتهت من كتابة اولى رواياتها التي خبأتها في زاوية من زوايا المطبخ، كانت تكتب في الطابق العلوي من بيتهم الصغير، ولم تكن لديها غرفة خاصة بها، فكانت تجلس في الممر تعمل على صفحات صغيرة ملونة كانت تخفيها عندما تسمع خطوات شخص قادم، وصفت جين اوستن كتاباتها بأنها تمت بفرشاة ناعمة على جزء صغير من العاج، ويقال ان المنضدة التي كانت تكتب عليها كانت صغيرة جدا مصنوعة من شجر الجوز، ولعلها اصغر منضدة استخدمها كاتب على الإطلاق وعليها رسخت نفسها كأشهر كاتبة في بريطانيا، منحت مدينة ونتشسترالتي عاشت فيها وكتبت رواياتها الكبرى صفة القداسة عند البريطانيين، مثلها مثل ستراتفورد مسقط رأس شكسبير.، قال عنها الروائي هنري جيمس أنها كتبت لمتعة الكتابة ووصفها بـ " عزيزتنا وعزيزة الجميع "، فيما اكد الشاعر أودن انها تمكنت بالكشف عن الأساس الاقتصادي للمجتمع قبل ان ينتبه ماركس لهذه المسألة ويقال ان السياسي البريطاني الشهير بنيامين دزرائيلي الذي تولى رئاسة الوزراء في عهد الملكة فيكتوريا قرا رواية " كبرياء وهوى سبع عشرة مرة.

قبل روايتها " انطباعات اولى " كانت قد كتبت رواية اسمتها " العقل والعاطفة "، كان الأب يقرأها في الليل وهو يهز بيده مستغربا من قدرة ابنته على نسج الاحداث، ويهز يده وهو يتابع ما يدور بين الشقيقتين " إلينور "، و" ماريان "، الاولى اتسمت بالحكمة والنظر الى الامور من زاوية عقلية، فيما الشقيقة الاخرى " ماريان " كانت عاطفية وتنظر الى الحياة نظرة مثالية.

جين اوستن المولودة في في السادس عشر من كانون الاول عام ١٧٧٥، لا يعرف الكثير عن حياتها سوى انها ابنة لقسيس، وام من عائلة ارستقراطية تنظم القصائد في اوقات فراغها، العائلة المكونة من ثمانية ابناء، كانت هي تحمل الرقم سبعة، احرقت شقيقتها " كاسندرا " اوراق جين الخاصة والكثير من رسائلها بعد وفاتها، ولم تترك لها سوى صورتين واحدة رسمت بقلم اسود واخرى بالوان مائية..قال عنها اصدقاء واقارب العائلة بأنها:" أجمل واحمق واكثر الفراشات الباحثات عن الازواج تصنعاً ".

كانت تريد من خلال روايتها " العقل والعاطفة " ان تبين لقراء الروايات الرومانسية التي كانت مشهورها في عصرها بأن من الخطأ السير وراء العاطفة لوحدها دون العقل، ولهذا نجد ان " ماريان " التي احبت بكل عواطفها، ستتعرض للخيانة من الرجل الذي احبته " ويلي "، حيث يهجرها ليتزوج امرأة غنية، بينما كانت حياة شقيقتها " إلينور " سعيدة بعد ان ارتبطت بالشاب " ادورد " حيث استطاعا الاثنان التحكم بعواطفهما وتحكيم العقل في علاقتهما.. قالت فيما بعد أن الهدف من كتابتها رواية " العقل والعاطفة " هو تهذيب العواطف، لكنها رفضت الاساليب الروائية المطروحة التي تقدم شخصيات نموذجية، فقد رأت أن البطلات المثاليات يثرن استجابات عكسية، ويثرن استفزاز القارئ عندما يكتشف انفصالهن عن الواقع، كما أن هذه الشخصيات النموذجية لاتهذب الاخلاق حسب رأيها، بل تشبع الرغبات وتفسدها لمجرد اكتساب عطف القارئ.. ولهذا حاولت جين اوستن أن تقدم في رواياتها الحكمة المقرونة باللاأنانية، وليس بالعاطفة المفرطة.

بعد 16 عاما على سخرية الناشر من رواية جين اوستن " انطباعات اولى " سيتم نشر الرواية في الثامن والعشرين من كانون الثاني عام 1813 وهذه المرة بعنوان " كبرياء وهوى " من دون ان تضع عليها اسمها الحقيقي، وقد باعت حقوق الرواية لقاء عشرة جنيهات، ولم تكن يدرك ان هذا المبلغ سيتحول الى الآف الجنيهات، حيث باعت الرواية في عامها الاول اكثر من خمسين الف نسخة، وباعت حتى الآن اكثر من عشرين مليون نسخة، واختيرت في السنوات الاخيرة باعتبارها الرواية المفضلة عند البريطانيين، ولا تزال تُطبع حتى اليوم. حُولت أفلاماً ومسلسلات، واحتفلت بريطانيا عام 2013 بمناسبة 200 عام صدورها بمهرجانات ومؤتمرات ومحاضرات وطوابع تذكارية وعدد كبير من الكتب النقدية التي تتناول سيرة مؤلفة " كبرياء وهوى "، قال عنها الروائي الشهير ولتر سكوت وهو يقرأها للمرة الثالثة انها اشبة بلمسة رقيقة، ومثل روايتها الاولى " العقل والعاطفة ". تبدو جين أوستن حريصة على التحذير من خطر الانقياد وراء الانطباعات الاولى، ونجدها تردد على لسان الشخصيات كلمة " تعقل "، وهي ترفض ان تقدم شخصيات مثالية، فهي من خلال محاولتها تسعى الى ان تتعرف شخصياتها على بواعث افعالهن مما يجعلهن قادرات على اصدار الاحكام ونجد الشخصيات في " كبرياء وهوى " وبالأخص " اليزابيث " يتمتعن بالذكاء الذي يوصلهن الى التعقل الحقيقي، وهو تعقل يختلف عن الالتزام الأعمى بالتقاليد والاعراف الاجتماعية، فنحن وسط عائلة تتكون من اب منغلق، لا يحترم زوجته التي همها الوحيد العثور على ازواج لبناتها، ونتابع في الرواية كيف ان " اليزابيث " تحاول ان تغير وجهة نظر حبيبها " دارسي " في الحياة، ونرى التباين في وجهات النظر، حيث كل منهما يستنتج استنتاجات خاطئة عن الآخر، لكنهم في النهاية تتكشف لهم الحقائق دون مغالطات تنجم عن الكبرياء او الهوى، بل ان العاطفة الحقيقية التي يتبادلونها تقدم لهم مفهوما جديدا للحياة، التي لايمكن ان تعاش بالتقليد الاعمى لما حولنا.

يكتب هارولد بلوم ان بطلات اوستن الرائعات، يقتربن من تألق بطلات شكسبير، فهن يدمجن الذكاء والارادة معا وينجحن في هذا الاندماج.

في معظم رواياتها تحاول جين اوستن الابتعاد عن الأحداث السياسية أو التطرق الى الامور الدينية، بل انها سخرت من الكتاب الذي يحاولون ان يقحموا الفلسفة في روايتهم، فهي تركز على العلاقات الاجتماعية في الطبقة الوسطى حيث يلعب المال والحب دورا رئيسيا.

انهت جين اوستن كتابة " كبرياء وهوى " في تسعة اشهر، ويقال انها خلال هذه الفترة ارتبطت بعلاقة حب مع شاب كان في مثل سنها، يدرس المحاماة، تكتب اوستن في احدى رسائلها انها تحاول ان ترقص وتغازل وتحلم وانها مصرة على ان تعيش لحظات الاثارة والمغامرة، لكن الشاب سرعان ما يتركها. تحاول ان تجعل من بطلة " كبرياء وهوى " النموذج التي تنال ما عصى على الفتاة أوستن في الواقع، خافت أن يلصق بها لقب عانس، لكنها في لحظة تمرد رفضت طلب الزواج من احد اقاربها لأنه زواج من دون حب ويخضع لاغراءات مادية وجنسية كما وصفته، ولهذا قررت ان تبقى عازبة موهوبة ومستقلة ترتاب بالعواطف الزوجية.

كانت جين أوستن تحتفظ بأكثر من طبعة من كل كتاب وتقول لمن يسألها: إن الكتب اشبه بالورود في الحقل، لاتوجد وردتين متشابهتين. في روايتها " كبرياء وهوى " تُظهِر أوستن شغفها بالكتب، مؤكدة على أهمية المكتبة في حياة الإنسان، ونقرأ على لسان السيد بنغيلي:" برغم إنني لا أملك الكثير من الكتب، إلى انني أملك منها أكثر بكثير مما قرأت في حياتي ".

أدب أوستن يتجدد دوما عبر الأجيال. بجملة لأوستن من روايتها إيما تقول فيها " نادرا ونادرا جدا ما تنكشف الحقيقة بأكملها عبر الأشخاص؛ ونادرا ما لا تبقى أمور خفية نتيجة التورية أو الخطأ "

قضت السنوات الثمانية الاخيرة في منزل مع امها بعد ان توفى والدها – توفي عام 1804 - حيث نشرت ست روايات تناولت فيها حياة الطبقة المتوسطة في الريف الإنكليزي،لكنها اعتبرت " كبرياء وهوى " كأعز طفل لديها "، فيما حققت روايتها " أيما " نجاحا باهرا، وفيها تقدم لنا جين اوستن بطلة تنتمي الى طبقة اجتماعية متعلمة، تتمتع بثقة عالية في النفس، وذكاء تستطيع من خلاله ان توجه حياة اللآخرين..بطلة تتمتع بحرية الاختيار، فإيما لا تبحث عن زوج، فهي تدرك ان المراة قادرة من دون زواج على اكتساب احترام الآخرين، وعندما تقرر الزواج من " نايتلي "، فانها تسعى الى أن تقدم معه صورة لمفهوم الاتزان والتعقل، ومفهوم للحب يسمو فوق الرغبات الشخصية من اجل مصلحة المجتمع.

يلاحظ جورج لوكاش في كتابه " دراسات في الواقعية الاوربية " ان نبض الواقعية الذي يستغرق روايات جين اوستن هو امتداد لنبض الفضول المضبوط والموضوعي الذي كان نتاج للثورة البورجوازية وكميزة بارزة لرواية القرن الثامن، وصفها بعض اصدقائها بانها " اجمل واحمق واكثر الفراشات الباحثات عن الازواج تصنعا "، ركزت على الشخصية والحوار العفوي، وشرّحت النفسية النسائية، واستبدلت كليشيهات الحب الرومانسي بواقعية لا تزال تخاطب المجتمعين الغربي والشرقي.

حين توفيت جين اوستن في في ١٨ تموز عام ١٨١٧ عن واحد وأربعين عاما. كانت شارلوت برونتي صاحبة الرواية الشهيرة " جين آير " قد بلغت عامها الاول. فيما ولدت اميلي برونتي التي ابدعت " مرتفعات وذرينغ " بعد عام من ولادة شقيقتها شارلوت، وفي صالون كبير كانت اكثر الطقوس اهمية للشقيقات برونتي، هي كماقشة روايات جين اوستن.

تعرفت على جين أوستن عندما كنت أعمل في مكتبة وسط بغداد، وبصفتي قارئ مبتدئ آنذاك كنت اختار الكتب التي يُقبل عليها زبائن المكتبة، لم تكن جين اوستن ضمن اهتماماتي، فقد كنت اطبق نصيحة صاحب المكتبة الذي كان يقول أن رواياتها مخصصة للنساء. ذات يوم سيطلب مني احد الزبائن أن ارشح له أفضل رواية لجين اوستن، لم أعرف الاجابة، قلت له انني لم اقرأ لها شيئا، بعد ان خرج الزبون قررت ان اطلع على واحدة من روايات حين اوستن حتى اتمكن من الاجابة على اسئلة الزبائن.

في البيت انغمستُ في قراءة " كبرياء وهوى "، استهوتني اجواء الرواية، قرأتُ بعدها روايتها "إيما"، ثم "العقل والعاطفة " بعدها " إقناع "، كل واحدة كانت تاسرني كقارئ، سرد ممتع، نقد اجتماعي عميق، نساء يشعرنك بالألفة، تشعر أنهن قريبات منك، توقفت كثيرا عند شخصية إليزابيث بينيت في " كبرياء وهوى"، التي كانت قارئة نهمة، تراقب العالم من حولها. عالم تتجول فيه الشابات الجميلات، وتاخذنا الكاتبة في دراما اجتماعية هادئة.

انظر الى صورة جين أوستن المطبوعة في الصفحة الاولى من روايتها " العقل والعاطفة " في نسخة بنغوين التي كنت أبيعها في المكتبة، تستند الصورة إلى لوحة مائية رسمتها شقيقتها كاساندرا حوالي عام ١٨١٠، كانت جين اوستن آنذاك في الخامسة والثلاثين من عمرها، يلفت نظري أولاً الهدوء الذي يرتسم على ملامحها، تبدو كأنها تمثال كلاسيكي. كانت ترتدي غطاء فوق شعرها الطويل المضفر والمجعد، تاركةً غرةً أماميةً.لعل أفضل وصف لوجه جين اوستن جاء من ابنة أختها كارولين، التي كتبت: " كان وجهها مستديراً نوعاً ما، وليس طويلاً، وكان لون بشرتها مشرقاً، لكن ليس وردياً، ببشرة بنية صافية وعيون جميلة جداً.. كان شعرها بنياً داكناً، مجعداً بشكل طبيعي." – جون بيك الادب الانجليزي ترجمة حمدي الجابري -.

يصف سومرست موم جين أوستن في لوحة شقيقتها كاساندرا بأنها ذات عيون ثاقبة، وفم صغير خالٍ من الابتسامة، ملابس بسيطة، وذراعين مطويتين بإحكام، ويبدو أنها تنظر بهدوء وببريق معين نحو العالم".- سومرست موم عشر روايات خالدة ترجمة سيد جاد -

ذات يوم سأتجرأ واسأل الروائي والمترجم غالب هلسا وكان من زبائن المكتبة الدائميين عن السبب في عدم اقبال زبائن المكتبة من الرجال والشباب على روايات جين اوستن، قال لي هل قرأت لها شيئا ؟، قلت قرات ثلاث من رواياتها. سألني: هل وجدت شيئاً يتعلق بالرجال ؟ لم اعرف الإجابة حينها لأنني كنت قارئ مبتدئ، عندما لاحظ الحيرة تسيطر على ملامحي قال بصوته الهادئ: كانت جين اوستن قاسية مع الرجال في رواياتها، تقدم نماذج مغرورة وسطحية، والسبب لأنها حسب قوله فشلت في تجربة حب مريرة.

في سيرة جين اوستن نقرأ انها لم تتزوج قط،، لكنها حظيت بمعجبين، أشهرهم توم ليفروي الشاب الأيرلندي الذي التقت به في كانون الثاني عام 1795، كان قد انتقل إلى لندن لدراسة القانون، كانت جين قد بلغت العشرين من عمرها، فتاة ذكية، مرحة، وجميلة، ومثل بطلة روايتها " كبرياء وهوى " إليزابيث بينيت، كانت تستمتع بالموسيقى والرقص، والفكاهة، والضحك، والحديث الممتع، في ذلك الوقت تقريباً بدأت بكتابة رواية "الانطباعات الأولى" التي نُشرت فيما بعد بعنوان "كبرياء وهوى، إلا ان قصة الحب لم يكتب لها النجاح.

لا نعلم إن كانت جين ترغب بالزواج، وهو ما كان سيعني على الأرجح التخلي عن أي فرصة لتصبح كاتبة كما يقول سومرست موم، بالتأكيد لم تسعَ للزواج بأي ثمن، كما تفعل بعض شخصياتها النسائية، كان حبها الأكبر هو الكتابة، اعتبرت كتبها بمثابة أبنائها، وقد أشارت إلى روايتها " كبرياء وهوى " بأنها "طفلتها الحبيبة".

يشير هارولد بلوم الى مفارقة عجيبة في حياة جين اوستن فقد عاشت حياتها من دون زواج، بينما تمتعت بطلات رواياتها بسعادة الزواج الرومانسي والأمان المالي.

رفضت جين عرض الزواج من احد اقاربها مُعللةً ذلك بعدم وجود حب حقيقي في قلبها، رواياتها مليئة بعروض الزواج التي رُفضت لعدم وجود مشاعر حقيقية. بطلاتها ذكيات، مستقلات الرأي، مخلصات، وبارعات في الكلام. ليس من الصعب استنتاج أنها وجدت هذه الصفات في المرأة جديرة بالإعجاب، ورغم وجود شخصيات نسائية في رواياتها تتزوج لمجرد الزواج، إلا أن بطلاتها لا يتزوجن أبداً من دون مشاعر حقيقية. ويشير سومرست موم الى ان عدم زواج جين اوستن منحها الوقت لتنمية موهبتها دون قيود منزلية أو التزامات زوجية. لقد ضحت بالسعادة الزوجية لتحافظ على حريتها في الكتابة والتطور كفنانة حقيقية. ولعل هذا الخيار هو ما يجعل جين أوستن تُعتبر واحدة من أعظم المواهب الأدبية على مر العصور.

نبهني غالب هلسا الى ضرورة أن انتبه الى التفاصيل في روايات جين اوستن، وأن لا اقرأها وفي بالي حكم مسبق عن اعمالها. ويجب عليَّ ان ادرك أن الروائي يخلق لنا عالما جديداً، وعلينا كقراء اأن نتفحص ذلك العالم الجديد بدقة وانتباه.

سألته: لكن هل هناك فائدة من قراءة روايات رومانسية تدور احداثها في القرن التاسع عشر ؟

قال لي: نحن كقراء نبحث في الكتب عن المتعة العقلية، وأيضاً عن متعة الابحار مع الكاتب في الزمان والمكان، وكما يقول فلاديمر ناباكوف نحن نذهب للمعلم الموجود بداخل الكاتب، ليس فقط للتربية الاخلاقية، بل حتى للمعرفة المباشرة والمعلومات البسيطة.

في كل مرة أعيد فيها قراءة أعمال جين أوستن، أجد الكثير مما يرتبط بتجارب الحياة اليومية، اعيش مع شخصيات تشبه أشخاصاً أعرفهم، وازداد اعجاباً بتلك الكاتبة التي نظرت إلى العالم بوضوح ولاحظت كل تفاصيله.

تمنحنا جين أوستن الفن المثالي للرواية الواقعية الاجتماعية التي تتناول الأشخاص الذين يضطرون إلى التغلب على مشاكلهم الداخلية - بدلاً من اضطرارهم إلى التغلب على المشاكل التي يفرضها عليهم العالم.. يقال ان جين اوستن كانت مولعة بكتاب آدم سميث نظرية المشاعر الأخلاقية والذي صدر قبل ولادتها بـ " 46 " عاماً والذي اراد من خلال كتابه هذا أن يبين لنا إن أفكارنا وأفعالنا الأخلاقية ليست إلا نتاجاً لطبيعتنا باعتبارنا كائنات اجتماعية، ولهذا مطلوب منا أن نعرف كيفية العيش مع الآخرين، ولهذا نجد معظم روايات جين اوستن تتمحور حول معنى رؤية الأمور من وجهة نظر الآخرين.

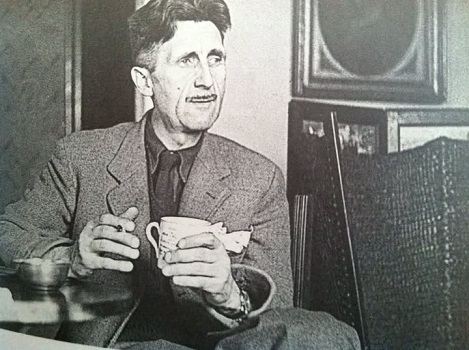

تكتب الروائية سالي روني ان جين اوستن:" لم تكتفِ بخلق ما نتوقعه اليوم من الرواية، بل ابتكرت ما نتوقعه منها اليوم. فبدون جين أوستن، لن يكون هناك جورج إليوت، ولا هنري جيمس، ولا فرجينيا وولف؛ ولا فيتزجيرالد، ولا أورويل، ولا نابوكوف، ولا جويس. أحببناها أو كرهناها، أعد قراءتها أو انتقدها بشدة، لقد كانت المكتشفة العظيمة، والمبتكرة العظيمة، والرائدة العظيمة في عالم الأدب الحديث ".

بعد سنوات طويلة على لقائي الأول بروايات جين أوستن، اخذت أؤمن ان القراءة للمتعة يمكنها أن تطور من خيالنا، فالروايات العظيمة هي في المقام الأول دروس عظيمة.

***

علي حسين – رئيس تحرير جريدة المدى البغدادية