عندما يذكر اسم رؤوف عباس حامد، لا يسع المرء إلا أن يقف إجلالًا أمام سيرة علمية حافلة بالعطاء، وأمام منهج تاريخي حول الوثيقة إلى حكاية إنسانية، والماضي إلى درس حي يُقرأ بوعي الحاضر. كان رجلًا يعرف أن التاريخ ليس مجرد أحداث مضت، بل هو وعي مستمر، وسؤال لا ينتهي عن الإنسان ومصيره.

ولعلني هنا، كقارئ لأعماله، لا أملك إلا أن أعترف بدين شخصي لهذا الرجل؛ فلقد كانت كتاباته - بصرامتها العلمية وجرأتها النقدية - بمثابة الباب الذي ولجت منه إلى عالم التاريخ، لا كسرد جامد، بل كحوار دائم بين الماضي والحاضر. علمني أن المؤرخ الحق ليس من يحفظ التواريخ، بل من يقرأها بقلب المفكر وعين الناقد.

اليوم، ونحن نستذكر ذكرى رحيله، لا نكتب عن مجرد ذكرى، بل عن إرث لا يموت، وعن بصمة ظلت محفورة في جدار الوعي المصري والعربي. فلتكن هذه الكلمات وفاء لرجل لم يبخل بعلمه، ولم يخش الحقيقة، وظل حتى آخر أيامه شاهدًا على أن التاريخ - حين يكتب بضمير - يصبح ضمير الأمة.

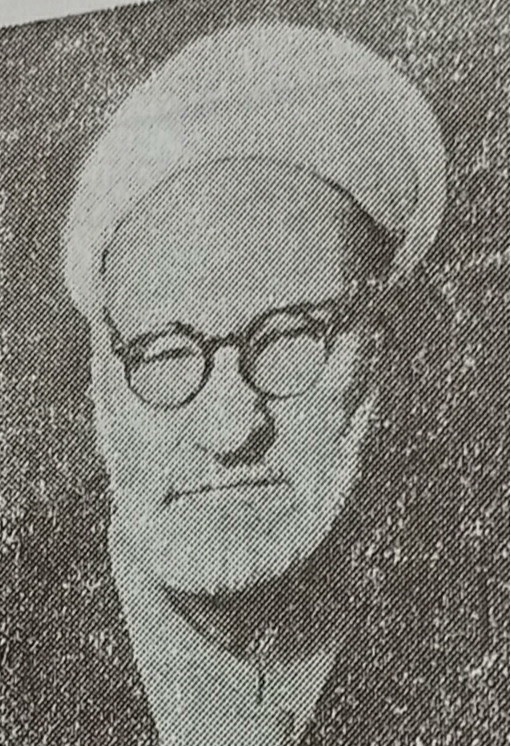

في السادس والعشرين من يونيو عام 2008، غربت شمس من ألمع شموس الفكر التاريخي في مصر والعالم العربي، الدكتور رءوف عباس حامد، تاركًا وراءه إرثًا علميًا يضاهي أعظم ما أنتجته العقول الباحثة في صرح المعرفة الإنسانية. لقد كان رحيله خسارة فادحة للحقل الأكاديمي المصري والعربي، إذ لم يكن مجرد أستاذ جامعي، بل كان مدرسة كاملة في التاريخ الاجتماعي، تخرج على يديه جيل من المؤرخين الذين حملوا مشعل منهجه العلمي الدقيق ورؤيته التحليلية الثاقبة.

من كتاب القرية إلى قمة الأكاديمية

وُلد رءوف عباس حامد عام 1939 في محافظة بورسعيد، تلك المدينة التي شهدت بطولات شعبنا في مواجهة العدوان الثلاثي. لكن القدر قاده إلى القاهرة عام 1943 ليعيش مع جدته، وهناك تلقى تعليمه الأولي في أحد الكتاتيب، حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وهي اللبنات الأولى التي شكّلت وعيه المنهجي الدقيق. ثم انتقل إلى مدارس حي شبرا، ذلك الحي الشعبي الذي كان -ولا يزال- يختزل روح القاهرة وتنوعها الاجتماعي والثقافي.

التحق بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وتخصص في دراسة التاريخ، حيث حصل على الليسانس عام 1961، ثم الماجستير عام 1966، وصولاً إلى الدكتوراه عام 1971. هذه المسيرة الأكاديمية المتأنية تكشف عن مثابرة علمية نادرة، وعن رغبة حقيقية في التأسيس المعرفي الرصين، لا في مجرد الحصول على الشهادات.

بين الجامعة المصرية والعالمية

تدرج الدكتور رءوف عباس في السلك الأكاديمي بجامعة القاهرة حتى وصل إلى قمة الهرم الأكاديمي كأستاذ للتاريخ الحديث، ثم رئيسًا لقسم التاريخ. لكن تأثيره لم يقتصر على جدران جامعة القاهرة، بل امتد إلى أرقى الجامعات العالمية، حيث عمل أستاذًا زائرًا في جامعات طوكيو بالسوربون بباريس، وكييل وإسن وهامبورج وفرايبورج بألمانيا، وكاليفورنيا وستانفورد وجورجيا بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات قطر والإمارات.

هذه التجربة الدولية الواسعة جعلت منه مؤرخًا عالميًا بامتياز، قادرًا على رؤية التاريخ المصري في سياقه العالمي، وعلى تقديم التاريخ العالمي للقارئ العربي بأسلوب علمي رصين. لقد كان جسرًا حقيقيًا بين المدرسة التاريخية المصرية والمدارس التاريخية العالمية، خاصة اليابانية منها التي أولى لها اهتمامًا خاصًا، فترجم بعض أعمالها إلى العربية وكتب عن التاريخ الياباني بمنهجية عميقة.

التاريخ الاجتماعي كرؤية للعالم

كان الدكتور رءوف عباس حامد صاحب مدرسة متميزة في التاريخ الاجتماعي، مدرسة لم تكن مجرد تخصص أكاديمي، بل كانت رؤيةً للعالم وللفعل الإنساني في سياقه المجتمعي. لقد آمن بأن التاريخ ليس سردًا للأحداث السياسية والعسكرية فحسب، بل هو بالأساس دراسةٌ للبنى الاجتماعية والاقتصادية التي تشكّل وعي الأفراد والجماعات وتحدد خياراتهم.

في أبحاثه مثل "حزب الفلاح الاشتراكي 1938-1952" و"استقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية" و"التطور الاقتصادي الاجتماعي في مصر وتفاقم المسألة الاجتماعية (1919-1952)"، كشف الدكتور رءوف عن الجذور الاجتماعية العميقة للتحولات السياسية في مصر الحديثة. لقد كان يرى أن التاريخ الحقيقي ليس تاريخ الملوك والرؤساء، بل تاريخ الشعب في نضاله اليومي من أجل الخبز والكرامة.

موسوعية نادرة

ترك الدكتور رءوف عباس حامد إنتاجًا علميًا غزيرًا باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل التأليف والتحرير والترجمة. من بين مؤلفاته "جماعة النهضة القومية" و"جامعة القاهرة.. ماضيها وحاضرها" و"شخصيات مصرية في عيون أمريكية". أما في مجال الترجمة، فقد نقل إلى العربية أعمالًا مهمة مثل "يوميات هيروشيما" و"اللورد كرومر" و"دراسات في تطور الرأسمالية" و"توجهات بريطانية-شرقية".

هذه الموسوعية في الإنتاج العلمي تعكس تنوعًا ثقافيًا نادرًا، وقدرةً فائقةً على الجمع بين التخصص الدقيق والرؤية الشمولية. لقد كان الدكتور رءوف يرفض أن يحبس نفسه في زنزانة التخصص الضيق، فتاريخ الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة كان كلًّا متكاملاً في رؤيته.

بصمات خالدة

لا يمكن اختزال إنجازات الدكتور رءوف عباس حامد في مؤلفاته وأبحاثه فقط، بل تكمن أهميته الحقيقية في الجيل الذي ربّاه من الباحثين والمؤرخين الذين حملوا منهجه ونشروه في مصر والعالم العربي وحتى في اليابان وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. لقد كان مؤمنًا بأن رسالة المؤرخ لا تكتمل إلا بنقل المعرفة إلى الأجيال التالية، فلم يبخل بعلمه على أحد، وكان دائم التشجيع للباحثين الشباب.

على المستوى الشخصي، كان لكتابات الدكتور رءوف عباس تأثير بالغ في تكويني الفكري. أذكر حين قرأت لأول مرة بحثه "ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ مصر" المنشور في مجلة فكر عام 1985، كيف فتح عيني على ضرورة القراءة النقدية للتاريخ، وعلى أهمية التشكيك في الروايات الجاهزة والمكرسة. لقد علمني أن المؤرخ الحقيقي ليس مجرد ناقل للأحداث، بل هو باحثٌ عن الحقيقة بشجاعة ونزاهة.

تقدير مستحق

حصل الدكتور رءوف عباس على العديد من الجوائز والتكريم، منها وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عام 1983، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2000. لكن أعظم تكريم له يظل ذلك الذي يحمله تلاميذه ومحبوه في قلوبهم وعقولهم، التكريم الذي لا يزول بزوال الجوائز والميداليات.

الرحيل والخلود

في 26 يونيو 2008، رحل الدكتور رءوف عباس جسديًا، لكنه بقي حيًا في مؤلفاته، وفي تلاميذه، وفي مدرسته التاريخية التي ما زالت تثري الحياة الفكرية في مصر والعالم العربي. لقد كان بحق أحد عمالقة الفكر التاريخي في القرن العشرين، الذي جمع بين عمق البحث الأكاديمي ورسالة المثقف المنخرط في هموم أمته.

اليوم، ونحن نستذكر ذكرى رحيله، نؤكد أن أفضل تكريم له هو مواصلة مسيرته العلمية، والحفاظ على منهجه النقدي في قراءة التاريخ، والسير على دربه في البحث عن الحقيقة بشجاعة ونزاهة. رحم الله الدكتور رءوف عباس حامد، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه خيرًا عن العلم والعلماء.

***

د. عبد السلام فاروق