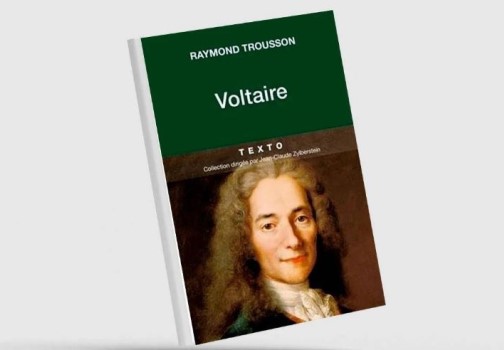

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1694 وُلد فولتير، واسمه الحقيقي فرانسوا-ماري أرويه، ويعتبر أحد أعمدة عصر التنوير الأوروبي، ورمز من رموز الدفاع عن العقلانية والحرية والتسامح.

وُلد وسط قيود سياسية ودينية خانقة، لكنه اختار منذ شبابه أن يجعل من قلمه سلاحاً يواجه به التعصب والجمود، ولم يكن مجرد كاتب بارع أو صاحب أسلوب ساخر، بل كان مشروعاً فكرياً كاملاً يقف في صف الحرية والعقل، ويصرّ على أن الكلمة قادرة على فضح الاستبداد مهما اشتدّت قبضته.

وأمضى فولتير حياته بين السجون والمنافي والمحافل الفكرية، لكنه لم يتراجع يوماً عن معاركه لأجل التسامح وحقوق الإنسان، وحين عاد إلى باريس في أواخر أيامه، كان قد أصبح أيقونة ثقافية تعترف بعظمتها أوروبا كلها.

تقول دائرة المعارف البريطانية إنه وُلِد في أسرة من الطبقة الوسطى، ولم يكن يحمل أي مودة لوالده الذي كان يعمل موثقاً في وقت من الأوقات، وعمل لاحقاً في ديوان الحسابات، ولا لشقيقه الأكبر أرمان، وهو يكاد لا عرف شيء عن والدته التي لم يتحدث عنها كثيراً بعد أن فقدها وهو في السابعة من عمره. ويبدو أنه أصبح متمرداً في وقت مبكر على سلطة الأسرة.

وتلقى فولتير تعليماً جيداً إذ التحق بمدرسة اليسوعيين "لويس لوغران" حيث تلقى تعليماً كلاسيكياً في اللغات والأدب، وهو تعليم سيظهر أثره لاحقاً في براعته البلاغية وشغفه بالسخرية.

ورغم تقديره للذوق الكلاسيكي الذي غرسته فيه الكلية، فإن التعليم الديني الذي قدّمه الآباء لم يثر في نفسه إلا الشك والسخرية. وقد شهد السنوات الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر، ولم ينسَ أبدا الكوارث الاقتصادية والعسكرية لعام 1709 ولا فظائع الاضطهاد الديني. ومع ذلك، احتفظ بدرجة من الإعجاب بالحاكم، وبقي مقتنعاً بأن الملوك المستنيرين هم الوكلاء الضروريون للتقدم.

ومع أن أباه كان يرغب في أن يصبح محامياً، اتجه فولتير منذ شبابه نحو الأدب والكتابة الساخرة، فقرر عدم دراسة القانون بعد مغادرته الكلية. وعندما عمل سكرتيراً في السفارة الفرنسية في لاهاي، وقع في غرام ابنة مغامر، ولخوفه من فضيحة، أعاده السفير الفرنسي إلى باريس.

وفي باريس ارتاد محافل المفكرين الأحرار، وكان مصدر السخرية والفكاهة في المجتمع الباريسي، وكانت أقواله الطريفة تُنقل على نطاق واسع، لكن عندما تجرأ على السخرية من الوصي على العرش ، دوق أورليان، اعتُقل وأُرسل إلى سجن الباستيل في عام 1717.

وكان السجن بالنسبة إليه تجربة قاسية لكنها محورية، ففيه أدرك أن الكلمة قد تصبح خطراً على صاحبها، لكنه لم يتراجع، بل ازداد قناعة بأن قلمه يجب أن يكون أداة لمحاسبة السلطة.

وخلف واجهته البشوشة، كان فولتير جاداً في جوهره، وكرّس نفسه لتعلّم الأدب.

وفي عام 1718، بعد نجاح مسرحيته الأولى "أوديب"، حظي بالإشادة كخليفة للمسرحي الكلاسيكي الكبير جان راسين، ومنذ ذلك الحين اعتمد اسم "فولتير"، ولا يزال أصل هذا الاسم المستعار غير مؤكد.

وإلى جانب الأدب كان يُعد فيلسوفا، وأعلن عن إلحاده في صالونات المثقفين، مما أثار فضول وصدمة المتدينين.

وأصبح مهتما بإنجلترا، البلد الذي كان يتسامح مع حرية الفكر، وزار زعيم التوريين (المحافظين)، فيسكُنت بولينغبروك، المنفي في فرنسا، وهو سياسي وخطيب وفيلسوف كان فولتير يعجب به إلى درجة أنه قارن بينه وبين شيشرون، وبتوجيه من بولينغبروك، تعلم اللغة الإنجليزية ليتمكن من قراءة الأعمال الفلسفية لجون لوك.

وتعزز تطوره الفكري نتيجة حادث، فبعد شجار مع أحد أعضاء إحدى الأسر الفرنسية البارزة، والذي سخر من اسمه، تعرّض للضرب، وأُخذ إلى سجن الباستيل، ثم نُقل إلى كاليه في 5 مايو/ آيار من عام 1726، ومنها انطلق إلى لندن.

وكانت هذه الرحلة نقطة تحول جذرية في حياته الفكرية، وهي واحدة من أهم المحطات التي تذكرها دائرة المعارف البريطانية، فقد رأى فولتير في إنجلترا مجتمعاً مختلفاً تماماً عن فرنسا حيث وجد نظاماً سياسياً ملكياً لكنه محدود بمؤسسات قوية، ووجد برلماناً يناقش ويختلف ويتخذ قرارات، ووجد صحافة أكثر حرية، ووجد قدراً ملحوظاً من التسامح الديني مقارنة بفرنسا الكاثوليكية المتشددة.

وخلال إقامة دامت أكثر من عامين، نجح فولتير في تعلم اللغة الإنجليزية، فكتب مذكراته بها، وظل قادراً على التحدث والكتابة بها بطلاقة حتى نهاية حياته.

وقد التقى بأدباء إنجليز مثل ألكسندر بوب، وجوناثان سويفت، وويليام كونغريف، وبفلاسفة مثل جورج بيركلي، كما التقى اللاهوتي صموئيل كلارك. ورغم أنه حظي في البداية برعاية بولينغبروك بعد عودته من المنفى، إلا أنه يبدو أنه دخل في خلاف مع زعيم التوريين، فتوجه إلى السير روبرت والبول والليبراليين.

وأعجب فولتير بالليبرالية التي تتميز بها المؤسسات الإنجليزية، وكان يغار من جرأة الإنجليز في مناقشة القضايا الدينية والفلسفية، وكان مقتنعاً بأن الإنجليز، لا سيما السير إسحاق نيوتن وجون لوك، في طليعة الفكر العلمي بسبب حريتهم الشخصية.

كما اعتقد أن الأمة الإنجليزية التي تتكون من التجار والبحارة مدينّة بانتصاراتها على لويس الرابع عشر لمزاياها الاقتصادية، وخلص إلى أن فرنسا حتى في الأدب يمكنها أن تتعلم شيئاً من إنجلترا، فقد كانت تجربته مع المسرح الشكسبيري مذهلة حيث أُعجب بطاقة الشخصيات وقوة الحبكات الدرامية.

وعندما عاد فولتير إلى فرنسا في نهاية عام 1728 أو بداية عام 1729، قرر تقديم إنجلترا كنموذج لمواطنيه، وقد تعزز موقعه الاجتماعي بعد العودة، وبدأ ببناء ثروة هائلة ضمنت له الاستقلال المالي.

وحاول إحياء المسرح التراجيدي من خلال تقليد شكسبير بشكل دقيق وحذر، وكان ذلك في مسرحية "بروتوس"، التي بدأ كتابتها في لندن وأرفقها برسالة إلى ميلورد بولينغبروك،و لم تحقق هذه المسرحية سوى نجاحاً محدوداً في عام 1730، أما "موت قيصر" فعُرضت فقط في إحدى الكليات عام 1735.

ومع ذلك، حققت مسرحية "ألزاير" نجاحا باهراً، فقد أسرت المسرحية، التي يقوم فيها الحاكم أوروسمان بطعن سجينه المسيحي "ألزاير" بدافع الغيرة، الجمهور بموضوعها الغريب والمثير، و تدور أحداث المسرحية في ليما ببيرو زمن الغزو الإسباني.

وفي الوقت نفسه، اتجه فولتير إلى نوع أدبي جديد وهو التاريخ، ففي لندن تعرف على فابريس، وهو رفيق سابق للملك السويدي شارل الثاني عشر، وكان اهتمامه بالشخصية الاستثنائية لهذا الجنرال الكبير دافعاً له لكتابة سيرة"تاريخ شارل الثاني عشر" في عام 1731، وهو سرد تاريخي موثق بعناية، يُقرأ بأسلوب يشبه الرواية.

"الرسائل الفلسفية"

وكان فولتير كاتباً غزير الإنتاج، وقد بدأت الأفكار الفلسفية تفرض نفسها أثناء كتابته حيث جلبت مآثر ملك السويد الخراب، في حين أن منافسه بطرس الأكبر أسس روسيا، تاركاً وراءه إمبراطورية واسعة ومتحضرة، فالرجال العظماء ليسوا محاربين فحسب، بل يعززون الحضارة، وهو استنتاج يتوافق مع مثال إنجلترا.

وكان هذا الخط الفكري ما حققه فولتير بعد تأمل طويل في عمل قصير حاد الذكاء وهو "الرسائل الفلسفية" في عام 1734، فهذه الرسائل الخيالية هي في الأساس برهان على الآثار الحميدة للتسامح الديني، وتُقارن بين علم النفس التجريبي لجون لوك وبين التأملات الافتراضية لرينيه ديكارت.

وبعد أن قام بشرح النظام السياسي الإنجليزي، وتجاره، وأدبه، وشكسبير شبه المجهول في فرنسا، اختتم فولتير بهجوم على عالم الرياضيات والفيلسوف الديني الفرنسي باسكال، فغاية الحياة ليست بلوغ السماء عبر التوبة، بل ضمان السعادة لجميع البشر من خلال التقدم في العلوم والفنون.

وبات هذا الكتاب الصغير اللامع يشكّل علامة فارقة في تاريخ الفكر، فهو لا يجسّد فلسفة القرن الثامن عشر فحسب، بل يحدّد أيضاً الاتجاه الأساسي للعقل الحديث.

وتبع نشر هذا العمل الذي تحدّث بصراحة ضد المؤسسة الدينية والسياسية فضيحة كبيرة، وعندما صدرت مذكرة اعتقال بحقه في مايو/ آيار من عام 1734، لجأ فولتير إلى قصر مدام دو شاتليه في سيريه بمنطقة شامبانيا، وبدأت عندئذ علاقته بهذه المرأة الشابة والذكية بشكل استثنائي، وعاش معها في القصر الذي جدد بناؤه على نفقته الخاصة.

وكانت مدام دو شاتليه مولعة بالعلوم والميتافيزيقا، وقد أثرت على أعمال فولتير في هذا الاتجاه، فقد تم إنشاء "معرض" أو مختبر للعلوم الطبيعية في القصر، وكتبا مذكرة عن طبيعة النار لاجتماع الأكاديمية الفرنسية للعلوم.

وبينما كانت مدام دو شاتليه تتعلم اللغة الإنجليزية لترجمة أعمال نيوتن وكتاب "حكاية النحل" لبيرنار دو ماندفيل، قام فولتير بتعميم تلك الاكتشافات العلمية الإنجليزية التي لم تكن معروفة إلا لقلة من العقول المتقدمة في فرنسا في كتابه "عناصر فلسفة نيوتن" في عام 1738.

وفي الوقت نفسه، واصل متابعة دراساته التاريخية، فبدأ كتاب "قرن لويس الرابع عشر"، ورسم مخطوطاً لتاريخ شامل للملوك والحروب والحضارة والعادات، والذي أصبح فيما بعد "مقال عن الأخلاق". وشرع أيضاً في تفسير النصوص الدينية، ففي سيريه، اكتسب فولتير، أثناء صقل معرفته العلمية، الثقافة الموسوعية التي كانت إحدى أبرز سمات عبقريته.

ومع ذلك، لم يكن فولتير بمنأى عن خيبات الأمل، فقد كان لويس الخامس عشر يكرهه، وكانت الفئة الكاثوليكية المتدينة في البلاط معادية له بشدة.

وكان فولتير متهوراً، فعندما خسرت مدام دو شاتليه مبالغ كبيرة على طاولة القمار الخاصة بالملكة، قال لها بالإنجليزية: "أنتِ تلعبين مع المحتالين"، وفُهمت العبارة، فاضطر للاختفاء في قصر ريفي ضيفاً عند دوقة مين في عام 1747.

وبسبب مرضه وإرهاقه من حياته المليئة بالقلق والاضطراب، اكتشف أخيراً الشكل الأدبي الذي يناسب طبعه الحيوي، فكتب حكاياته القصصية "رؤية بابوك" (1748) و"ميمنون" (1749)، واللتان تجادلان التفاؤل الفلسفي لغوتفريد فيلهلم لايبنتز وألكسندر بوب، و"زاديغ" (1747) وهي نوع من السيرة الذاتية الرمزية، فمثل فولتير، يعاني الحكيم البابلي زاديغ الاضطهاد، ويطارده سوء الحظ، وينتهي به المطاف بالشك في العناية الإلهية، كما كتب في عام 1752 "ميكروميغاس" التي تتناول صغر الإنسان مقارنة بالكون.

وكانت الأزمة الكبرى في حياته تقترب، ففي عام 1748 في كوميرسي، حيث انضم إلى بلاط ستانيسواف (ملك بولندا السابق)، اكتشف علاقة الحب بين مدام دو شاتليه والشاعر سانت لامبرت، وهي علاقة عاطفية انتهت بشكل مأساوي. وفي 10 سبتمبر/ أيلول من عام 1749، شهد وفاة هذه المرأة النادرة الذكاء أثناء الولادة، والتي كانت على مدى 15 عاماً مرشدة له ومستشارته، فعاد في حالة يأس إلى باريس حيث المنزل الذي عاشا فيه معا، فكان ينهض في الليل ويتجول في الظلام مناديا باسمها.

بعد وفاة مدام دو شاتليه، غادر إلى بروسيا بدعوة من فريدريك الأكبر، لكن إقامته هناك سرعان ما تحولت إلى سلسلة من الصدامات مع علماء البلاط ومع الملك نفسه، مما دفعه إلى الرحيل عام 1753 ليستقر أولا في جنيف في سويسرا، ثم في قريته الشهيرة "فيرني" قرب الحدود السويسرية.

وفي فيرني، عاش حياة شبه مستقلة عن السلطة الفرنسية، وتحوّل منزله هناك إلى ملتقى للفلاسفة والمفكرين والهاربين من الاضطهاد الديني حيث أصبح أشبه بمركز ثقافي قبل وجود مفهوم المراكز الثقافية الحديثة.

وفي تلك المرحلة، كان يكتب رسائل يومية تقريبا يناقش فيها السياسة والدين والفلسفة والتاريخ، ويصف بعض الباحثين تلك المرحلة بأنها العصر الذهبي لفولتير، لأنه كان حراً لأول مرة من أي رقابة مباشرة.

وخلال العقود التالية حتى وفاته عام 1778، كتب فولتير أهم أعماله الفلسفية والتاريخية، من بينها "كانديد"، و"القاموس الفلسفي"، وتوغل في كتابة التاريخ العالمي من عهد لويس الرابع عشر إلى عصر بطرس الأكبر، لكنه اشتهر أكثر بنضاله ضد الظلم والتعصب، إذ قاد حملات كبرى لإنصاف ضحايا الاضطهاد الديني مثل عائلة كالاس وسيرفَن، ليصبح في نظر الأوروبيين "ضمير عصر التنوير" بحق.

الوفاة والإرث

عندما عاد فولتير إلى باريس في عام 1778 بعد غيابٍ دام نحو 28 عاما، استقبله الناس استقبال الأبطال حيث امتلأت الشوارع بالمحتفلين، وظهرت عربة فولتير محاطة بجماهير تصفق له كأنه بطل سياسي لا مجرد كاتب.

لكن هذه العودة كانت قصيرة، إذ توفي بعد أشهر قليلة في 30 مايو/ آيار من عام 1778، وقد رفضت الكنيسة دفنه في مقابر باريس بسبب مواقفه من رجال الدين، فدُفن مؤقتاً خارج المدينة، ثم نقلت رفاته لاحقاً إلى "البانثيون"، حيث دُفن العظماء الذين ساهموا في تشكيل الوعي الفرنسي.

من خلال المسرحيات والروايات والمقالات والرسائل، قدّم فولتير رؤية فلسفية واضحة تقوم على العقلانية ورفض الخرافة، وعلى ضرورة الفصل بين السلطة الدينية والسياسية، وعلى إعلاء قيمة التسامح.

وتصف دائرة المعارف البريطانية فولتير بأنه لم يكن يبحث عن الحقيقة الفلسفية المطلقة بقدر ما كان يبحث عن الدفاع عن الإنسان العادي، فقد كان يعتبر الحرية مسألة مركزية، وكتب مراراً أن حرية التعبير هي أساس كل الحريات، وأن المجتمع الذي يخاف فيه الناس من الكلام هو مجتمع مهدد بالانهيار.

كما كان يدعو إلى إصلاح القضاء ويرفض العقوبات الوحشية التي كانت سائدة في عصره، وتُعد قضية "كالاس" أحد أبرز المواقف العملية لفولتير، فقد اتُهم جان كالاس، وهو بروتستانتي فرنسي، بقتل ابنه لمنعه من اعتناق الكاثوليكية، وحُكم عليه بالإعدام ظلما، وأثارت القضية غضب فولتير، فخاض حملة شرسة استمرت 3 سنوات، كتب خلالها عشرات الرسائل والمقالات التي فضحت التعصب الديني وسوء نظام القضاء، وانتهت الحملة بإعادة فتح القضية وتبرئة الأب لكن بعد وفاته.

ويمتد إرث فولتير اليوم إلى كل حديث عن حرية التعبير، وعن ضرورة حماية الفرد من سلطة الدولة أو سلطة الدين حين تتحولان إلى أدوات قمع، وبهذا المعنى، فإن إرث فولتير لم يكن مجرد أعمال أدبية أو رسائل نقدية، بل روحاً من الشجاعة العقلانية التي مهدت لثورات وتحوّلات كبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه على الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من أعماله لا يزال يُقرأ اليوم، فإنه ما يزال يحتفظ بسمعة عالمية بوصفه مناضلاً شجاعاً ضد الطغيان والتعصب والقسوة، ومن خلال قدرته النقدية وروحه الساخرة وحسّه الفكاهي، نشر فولتير بقوة فكرة التقدم التي ظلّت الشعوب من مختلف الأمم تتجاوب معها، وقد امتدت حياته الطويلة عبر السنوات الأخيرة من العصر الكلاسيكي وحتى عشية العصر الثوري، وفي هذا الزمن الانتقالي أثرت أعماله وأنشطته في المسار الذي اتخذته الحضارة الأوروبية.

***

وليد بدران

عن موقع بي بي سي نيوز عربي ليوم: 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025