أوركسترا

عدنان حسين أحمد: "سعيد أفندي" أهمية المعنى في السينما الواقعية الجديدة

يعتبر عرض فيلم "سعيد أفندي" للمخرج كاميران حسني بحد ذاته حدثًا فنيًا مهمًا في الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي ليس لأهميته الفنية وصموده الذي قارب السبعة عقود وقدرته على الحياة لسنوات طويلة قادمة وإنما لأهمية ترميمه بتقنية 4K من قِبل المعهد السمعي البصري (INA) باستعمال النيگاتيف الأصلي للفيلم. ويأتي هذا الترميم ضمن مشروع "سينماتيك العراق" للحفاظ على كلاسيكيات السينما العراقية. وقد عُرض هذا الفيلم المُرمّم في مهرجان (كان) السينمائي سنة 2025 في قسم "كان كلاسيك" كأول فيلم يشارك في هذه الفئة. كما كان العرض الافتتاحي للدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي الذي شهد فعّاليات فنية وثقافية موازية من بينها تكريم رائدات السينما العراقية.

يحذو فيلم "سعيد أفندي" للمخرج كاميران حسني حذو الواقعية الإيطالية الجديدة لكنه لا يلتزم تمامًا باشتراطاتها وسماتها الأسلوبية التي لا تعتمد على السيناريو المكتوب، ولا تُعوّل كثيرًا على الحبكة الدرامية، ولا تُراهن على اللغة الشعرية المنمّقة وما إلى ذلك من خصائص الفيلم الواقعي الجديد الذي اتضحت معالمه في أوروپا بعد الحرب العالمية الثانية واستحوذت إيطاليا على ماركته المسجّلة واحتكرتها على الرغم من ذيوع هذا المذهب الفني وانتشاره في إنگلترا وفرنسا ووصوله إلى مصر وبقية بلدان العالم العربي ومن بينها العراق.

لم يكن "سعيد أفندي" هو الفيلم الروائي الأول المُقتَبس عن قصة طويلة أو رواية وإنما سبقه فيلم "مَنْ المسؤول؟" الذي تمّ اقتباسه عن قصة لأدمون صبري، وسوف تتبعه أفلام سينمائية عراقية مُقتَبسة عن روايات مثل "المُنعطَف" المأخوذ عن رواية "خمسة أصوات" لغائب طعمة فرمان، و "الأسوار" المُستوحى من رواية "القمر والأسوار" لعبدالرحمن مجيد الربيعي، و "الظامئون" المُستمَد من رواية تحمل الإسم ذاته لعبدالرزاق المطلّبي.

يبدو أنّ اختيار قصة "شِجار" الواقعية لأدمون صبري هو اختيار موفّق خاصة وأنّ المُخرج كاميران حُسني قد أخذ على عاتقة كتابة السيناريو فيما أسند مَهمة الحوار إلى الكاتب والفنان يوسف العاني الذي يُتقن اللهجة البغدادية و يتألق بها على الدوام. وهنا نسجّل نقطة اعتراضنا الأولى لأنّ من خصائص أفلام الواقعية الجديدة أنها لا تلتزم بالسيناريو وإنما تراهن على الارتجال الحُرّ من دون الإتكاء على الاستعدادات والتحضيرات المُسبقة.

يجب أن نُقرّ منذ البداية بأن ثيمة الفيلم، وقبلها القصة، هي ثيمة اجتماعية واقتصادية مطعّمة بإشارات سياسية خفيّة لم تظهر على السطح ولكن يستطيع المُشاهد الأريب أن يتلّمس أنّ سبب فقر المعلّم هو تقصير الدولة تجاه هذه الشريحة المثقفة التي يجب أن تعيش عيشة كريمة أقلّها أن يمتلك المعلّم بيتًا يأوي أفراد أسرته. وأن يمتدّ هذا الاهتمام ليشمل أسرة الإسكافي عبدالله الذي ينهمك في عمله طوال النهار لكنه لا يستطيع مراجعة الطبيب أو يدفع ثمن الأدوية التي يحتاجها.

الشكل يخدم المضمون

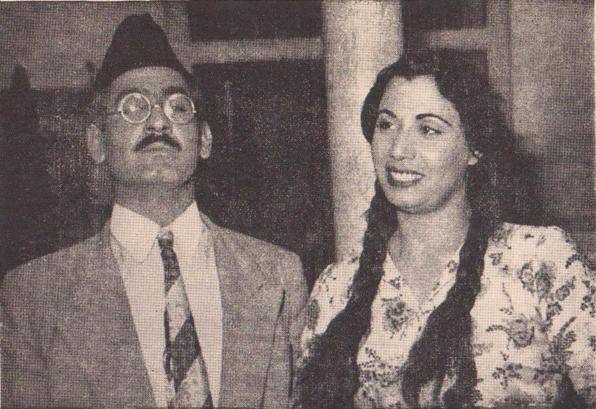

تتمحور ثيمة الفيلم على التفاوت الطبقي القائم بين المؤجرين والمستأجرين؛ فالشريحة الأولى تلهث بجشع كبير وراء تحصيل الأموال، فيما تضحّي الشريحة الثانية بأمنها وراحتها النفسية حينما تنتقل مضطرة إلى أحياء شعبية تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحيّة، وتنعدم فيها أماكن اللهو والراحة فتتحول الشوارع الضيقة إلى ملاعب لكرة القدم التي تؤذي المارة بمختلف الأعمار. أمّا الثيمة الثانية التي نتلمّسها بقوة فهي ثيمة "الصداقة" القائمة بين المعلِّمَين سعيد أفندي الذي جسّد دوره باتقان شديد الفنان يوسف العاني، والمعلّم عزت أفندي الذي أبدع فيه الفنان عبدالواحد طه. ولا ننسى أيضًا العلاقة غير المتكافئة بين سعيد أفندي وعبدالله الإسكافي من جهة، وزوجتيهما فهيمة، التي جسّدت شخصيتها الفنانة "زينب" و"عفتة" زوجة الإسكافي سليطة اللسان. فيما تتمثل الثيمة الثالثة بالوقاحة وسوء التربية وما ينجم عنهما في عنف اجتماعي شديد القسوة سواء بين أطفال المحلة الشعبية أو بين آباء وأمهات العوائل المتنازعة التي تشتبك بالأيدي ولا تتورع عن استعمال الهراوات أو الأحجار أو قِطع الطابوق المتناثرة في شوارع الحي الشعبي وأزقته المتواضعة. وثمة ثيمة جانبية تأخذ حصة ضئيلة من مدة الفيلم التي بلغت 86 دقيقة وهي عدم الإنجاب، فشفيقة، زوجة عزت أفندي لا تنجب ولكنه راضٍ بما قسم الله له ويعتبر نفسه أبًا لكل الأطفال في المدرسة التي يُدرّس فيها. وهذه الثيمات بمجملها تنسجم مع خصائص الواقعية الجديدة لكن التركيز يجب أن يكون منصبًا على المضمون وليس على الشكل؛ فالمعنى أهمّ من المبنى في السينما الواقعية الجديدة وأن الشكل يجب أن يكون خادمًا للمضمون وحاضنة أمينة وصادقة له.

مَنْ يقرأ القصة الطويلة "شِجار" لأدمون صبري سيكتشف التغييرات الجذرية التي أحدثها كاتب السيناريو كاميران حسني في العديد من الشخصيات وعلى رأسها شخصية سعيد أفندي وصراعه غير المتكافئ مع الإسكافي الذي يُشبعه ضربًا في إحدى الشجارات ويترك المعلّم طريح الفراش لعدة أيام لكن كاتب السيناريو يُرحِّل هذه النزاعات إلى زوجتيمها ويخفِّف من وطأتها ليجعلها نزاعات لفظية لا تتورع عن الكلام النابي والشتائم البذيئة.

وبغية الوقوف على النسق السردي والبصري في آنٍ معًا لا بد من تتبّع الثيمة الرئيسة والوصول إلى الذروة التي تؤكد وجود الحبكة الدرامية ثم الانحدار إلى النهاية المفتوحة التي تتماشى مع خصائص الواقعية الجديدة. ففي مستهل الفيلم يخرج سعيد أفندي إلى السوق لكي يقتني بعض الاحتياجات المنزلية التي تطلبها زوجته ويعود مُثقلاً بها إلى البيت. ثم يتهيأ للذهاب إلى المدرسة حيث يسبقه إليها ولداه عامر وماهر وهما من التلاميذ الأذكياء والمتفوقين في المدرسة فيما يبقى الطفل الأصغر عزيز جالسًا على عتبة الدار أو يلعب مع أقرانه في المحلة الشعبية. وبما أنّ سعيد أفندي بدأ يتضايق من المستأجر الذي يلحّ عليه لإخلاء البيت بحجة ترميمه فلا غرابة أن يذهب مع صديقه عزت أفندي للبحث عن دار جديدة في محلة شعبية أخرى أكثر تخلّفًا من سابقتها لكنه يوافق أخيرًا على البيت الذي وجده لكي يتخلص من تهديدات المستأجر القديم وإهاناته المبطّنة.

هيمنة المَحكيّة العراقية

يلتزم كاتبا السيناريو والحوار بعدم استعمال اللغة المنمقة لذلك هيمنت المحكية العراقية على الحوار باستثناء حالات خاصة حينما يُلقي أحد الطلاب في المدرسة قصيدة "قُم للمعلِّم وفِّه التبجيلا" للشاعر أحمد شوقي حيث نستمع إلى أربعة أبيات جزلة ومعبرة نختار منها البيتين الآتيين:

" قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا / كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا

أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي / يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا"

وفي موضع آخر يعود سعيد أفندي مترنحًا وهو يردد مطلع قصيدة الأصمعي التي يقول فيها:

"صَوتُ صَفِيرِ البُلبُلِ / هَيَّجَ قَلبِي الثَمِلِ"

ثم نستمع إلى سعيد أفندي وهو يجيب زوجته ممازحًا عندما تسأل عن هُوية الطارق على الباب فيردّ ببيتٍ للحجّاج بن يوسف الثقفي مُبدلاً فيه العمامة بالسدارة، وتعرفوني بـ "تعرفيني" حيث يقول:

"أنا ابن جلا وطلاع الثـنـايا / متى أضع السدارة تعرفيني"

كما يحوِّر بيت شعر آخر حينما يقول مخاطبًا زوجته فهيمة:

"اصعدي على سلّم الهوى / فأنت الطبيب وأنت الدوا"

أو حينما يخاطبها بـ "يا حبّة القلب، ويا سويداء الفؤاد". أو بعبارة "يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره". ولعلنا نجد له العذر في استعمال هذه الأبيات الشعرية واللغة المزوّقة لأنه معلّم مثقف، يقرأ الكتب والروايات، ويحفظ الأشعار عن ظهر قلب، لكن بالمقابل هناك افراط في استعمال المحكية العراقية من قبل زوجته وأصدقائه وجيرانه، ومَن يُشاهد الفيلم سيجد فيه غالبية الشخصيات وهي تتحدث بالمحكية العراقية التي تحتشد بالكلمات الدارجة التي لا يعرفها من غير العراقيين إلاّ منْ استعان بمعجم اللهجة العراقية. فكلمات من قبيل: "سُمّاطة"، "الطلايب"، "يچفص"، "القوانة"، "غثّيتني"، "الجنجرص"، "داهرني" و "الخاولي" وهي تعني على التوالي:"خِرقة غسيل المواعين"،"المشاكل"، "يزِل"، "إسطوانة الموسيقى"، "أزعجتني"، "الجرس"، "تمازحني" و"المنشفة". وهناك مصطلحات عراقية يصعب على غير العراقيين التقاطها بسرعة وفهمها بشكل دقيق مثل "أوگعي عليها" التي تعني "قبّليها من رأسها وراضيها" وثمة أمثال عراقية لا يعرفها غير العراقيين ما لم يعودوا إلى قاموس الأمثال الشعبية العراقية مثل "قيّم الرگاع من ديرة عفچ" أو "اليحچي الصدگ طاگيتة منگوبة" أو "إدهدر الجدر ولگه قبغه"، وهي تعني باختصار شديد "ماذا يفعل الإسكافي إذا كان أبناء مدينة عفچ كلهم حُفاة؟"و "الذي عاهد نفسه على قول الحق يتعرّض للضرب على رأسه وتنثقب طاقيته"،و "انحدر القِدر وعثر على غطائه" وما سواها من الأمثال التي وردت في سيناريو الفيلم وحواراته الشعبية.

التفاوت الثقافي

وحينما ينتقل سعيد أفندي إلى المحلة الثانية وتنسجم فهيمة مع زوجة الإسكافي عبدالله التي بدأت تزوها كل يوم على الرغم من تحذيرات زوجها الذي يعرف هذا النمط من النساء ويدعوها إلى تحديد العلاقة الاجتماعية معها لأنها حينما تسقط في دائرة الانفعال تستعمل كلمات نابية ولا يمكن لامرأة نصف متعلمة مثل فهيمة أن تتحمّلها. وهذا ما حدث بالضبط، فعند أول شِجار بين الأطفال تهجم زوجة الإسكافي على فهيمة وتسمعها أقذع الكلمات وتسحب ابنها من ذراعه وتعود إلى البيت لتنقطع العلاقة الاجتماعية لبعض الوقت. وبعد بضعة أيام ينتبه سعيد أفندي إلى أنّ دكان الإسكافي مُقفل فيطلب من زوجته أن تذهب وتتقصى الأمر ورغم رفضها القيام بهذه الزيارة إلاّ أنها تنصاع لرغبة زوجها وتكتشف أنّ سبب غياب الإسكافي عن المحل هو مرضه الذي ألمّ به وجعله طريح الفراش وذلك لعدم قدرته المادية على استدعاء الطبيب أو دفع ثمن الأدوية الذي يجب أن يقتنيها من الصيدلية. فيذهب سعيد أفندي من فوره إلى عيادة الطبيب، وهو تلميذ سابق لديه، ويصحبه إلى منزل الإسكافي حيث يفحصه ويكتب له بعض الأدوية التي سيدفع ثمنها سعيد أفندي بنفسه كما يقوم بزرقه بإبرتين حتى يتماثل للشفاء. فيوبّخ الإسكافي زوجته ويطلب منها أن تذهب في الحال لكي تعتذر من فهيمة وتنال عفوها ورضاها. ورغم عودة المياه إلى مجاريها إلاّ أن الأطفال يتشاجرون على الدوام غير أنّ الشجار الأخير قد قصم ظهر البعير، إذ ضرب أحد أبناء الإسكافي "عزيزًا" بنصف طابوقة كانت مرمية على الأرض وكانت هذه الضربة القاسية على وشك أن تودي بحياته لولا إخلائه السريع من مكان الحادث إلى المستشفى حيث تُجرى له عملية طبيّة سريعة وتُسهم في إنقاذ حياته. وفي أثناء رقود عزيز في المستشفى كان سعيد أفندي يلوذ بالحانة البغدادية ويُكثر من تناول الخمرة التي تساعده على النسيان المؤقت غير أن صديقه الحميم عزت أفندي يأتيه بالخبر المُفرح ويبشّره بنجاح العملية وزوال الخطر تمامًا. عند ذلك يأمر سعيد أفندي زوجته بالمقاطعة النهائية مع عائلة الإسكافي التي يشبّه أبناءها بالميكروبات التي تنقل العدوى المرضية فهم مصابون، من وجهة نظره، بالوقاحة وسوء التربية ولا يتمنى لأبنائه أن يصابوا بهذه الأمراض.

أما النسق الثالث من السردية القصصية والبصرية فهي تتمحور على المعلم عزت أفندي، الصديق الحميم لسعيد أفندي ونديمه في البار فهما يحتسيان الجعة، ويذهبان إلى الملهى حيث يستمعان إلى الأغاني والمونولوجات ويعودان إلى منزليهما عند انتصاف الليل أو بعده بقليل. يُنقَل عزت أفندي إلى محافظة تكريت بعد أن يحصل على الترقية ويصبح مديرًا حيث يودّعه سعيد إلى المحطة ويذرف دمعة حزن على هذا الفراق الموجع بالنسبة إليه. فنشوة النبيذ لا تحلو إلاّ مع هذا الخلّ الوفي الذي يشاركه في الأفراح والأتراح. وما إن يصل عزت إلى تكريت حتى يشعر بالغربة وكأنه انتقل إلى بلد آخر. ومن هناك يبعث لصديقه سعيد قفصًا من الدجاج مشفوعًا برسالة خطية يُعرب فيها عن شعوره بوحشة لا تُوصف، فمن يعّوضه عن صديقه سعيد الذي يسكن في أعماقه، ويهديهم، في خاتمة الرسالة، التحية والسلام.

لا يمكن للإسكافي عبدالله أن ينسى الجميل الذي أسداه سعيد أفندي، فهو الذي جلب له الطبيب، وزرق له الحقن، واشترى له الأدوية، فلابد أن يردّ له هذه المواقف الإنسانية الطيبة. ينفتق حذاء سعيد أفندي فيكلّف ابنه أن يأخذ هذا الحذاء المعطوب إلى إسكافي آخر لكن عبدالله ينتبه إلى ذلك ويخطف الحذاء من يد عامر ويصلحه في الحال ويأخذه بيده إلى منزل سعيد أفندي ويعاتبه قائلاً:"أبو عامر إحنا إخوة، وآني ما أنسى فضلك، والله رگبتي گدامك، أطفال بيناتهم .. إحنا جيران وصرنا أهل ... تريد أوگع عليك؟ وُلدَك ولدي، وولدي احسبهم مثل وُلدك، وشتريد تسوّي بيهم آني قابل، أُبسطهم، أُكتلهم، أنتَ ربّيهم بمكاني". يقبل سعيد أفندي اعتذاره، ويعتبر القضية قد انتهت وكأنّ شيئًا لم يكن.

النهاية المفتوحة

تبدو النهاية مفتوحة تمامًا وكأنها تستجيب لخصائص السينما الواقعية الجديدة التي يجب أن يقف فيها المؤلف على الحياد لكنّ السناريست والمخرج أراد أن يضفي لمسة كوميدية ساخرة فحينما يشكر الإسكافي عبدالله جاره سعيد أفندي ويخبره قائلاً"الله يحفظك سعيد أفندي، ومنّا وغاد إذا شفت صارت عركة، لو سمعتْ حس صياح بين وُلدك وُولدي آني معتّب!". وفي هذه اللحظة بالذات يدخل الأطفال في مشّادة جديدة تدفع الأبوين إلى الضحك والاستغراق في القهقهة.

يذهب المخرج السينمائي والناقد العراقي قيس الزبيدي بيقين ثابت إلى القول:"كان "سعيد أفندي" أول فيلم عراقي نقل صورة واقعية عن الحالة الاجتماعية في المجتمع البغدادي الشعبي"(1) والصحيح أنه ثاني فيلم لأن "الصورة الواقعية" التي يتحدّث عنها يمكن أن نجدها في فيلم "مَنْ المسؤول؟" للمخرج عبدالجبّار توفيق ولي، وما يعزّز هذا الرأي هو قول المؤرخ السينمائي مهدي عبّاس أنّ "مَنْ المسؤول؟" هو "أوّل فيلم متأثر بالواقعية الإيطالية ... البيئة البغدادية كما هي بكل عيوبها وحلاوتها"(2). ويكاد يجمع معظم النقاد السينمائيين في العراق بأنّ فيلم "سعيد أفندي" متأثر بالواقعية الإيطالية الجديدة حيث يقول الناقد السينمائي أحمد ثامر جهاد "كان فيلم "سعيد أفندي" متاثرًا إلى حد كبير بأسلوب الواقعية الايطالية الجديدة التي كان من أبرز سماتها التصوير في الأماكن والأحياء الشعبية الحقيقية، وإظهار هموم الناس الفقراء ومعاناتهم، والتركيز على إبراز الأمكنة الواقعية للأحداث، والتقشف في الديكورات والأزياء ، فضلا عن تقليل الاعتماد على الممثلين المحترفين، وتوظيف مواهب الناس العاديين"(3) ورغم أنّ الناقد جهاد يرى شخصية سعيد أفندي في النص القصصي الذي كتبه أدمون صبري " أشدُّ اقناعا وواقعية،بسلبياتها وانفعالاتها ونقاط ضعفها ... لكنها بدت في الفيلم طامحة وخيّرة بما ترمز اليه من تنوير وحراك اجتماعي. وهو ما جعل القصة والفيلم على حد سواء يشتركان في رسم صورة حيّة للمجتمع العراقي في عقد الخمسينيات"(4). ثمة أسباب عديدة لنجاح هذا الفيلم الواقعي تتوزع على المخرج، والسيناريست، وكاتب الحوار، وأداء الممثلين، والفنيين بدءًا من المصوّر، ومرورًا بتقني الإضاءة، وانتهاءً بالمونتير لكن بطل الفيلم يوسف العاني يرى سببًا آخر لنجاح الفيلم في معرض إجابته على سؤال الصحفي كرم نعمة حيث يقول:"السبب بسيط للغاية، لقد اجتمعنا قبل الشروع بتصوير الفيلم وأقسمنا بإخلاص جماعي ألا نسمح لأيّ خطأ ينطلي على المشاهد"(5) لا يقتنع السائل بهذا التبرير الذي قدّمه العاني ويعتقد أنّ " الدافع الإبداعي لدى المخرج كاميران حسني، بمعية فريق العمل على الرغم من الإمكانيات البسيطة التي كانت متاحة لفريق الإنتاج والتصوير"(6) بينما يرى المخرج فيصل الياسري في تصريح خصّ به صحيفة "العرب" اللندنية أنّ " ظهور الفيلم في زمانه يحمل لنا ملامح البشارة باحتمال ظهور سينما عراقية ذات موضوعات اجتماعية وثقافية شعبية ملتزمة بهموم الناس وتعالجها من خلال فكر تقدمي واضح المعالم، وأن يكون ذلك الإنتاج من قِبل القطاع الخاص الذي موّل الإنتاج وحشد له أفضل العناصر أمام الكاميرا وخلفها وقادهم المخرج حسني"(7) وسوف تظهر لاحقًا ثيمة "هموم الناس" في العديد من الأفلام العراقية الواقعية أو التي تتجِّه إلى الرمز والشاعرية والخيال المجنّح.

فن سينمائي نظيف

وفي لقاء آخر مع الفنان يوسف العاني أجراه الشاعر علي عبدالأمير سائلاً إياه عن دوره كممثل ومُسجّل "بلمسة الحياة شخصية هذا المعلم في "سعيد أفندي" فأجاب مؤكدًا على ضرورة عدم تقديم أي شيء رديء حيث يقول:" بعد قبول السيناريو إثر مناقشات حادة أحيانًا، قَبلت تمثيل شخصية المعلّم، وشكّلنا لجنة: ابراهيم جلال، جعفر السعدي، المنتج كريم هادي والمخرج كاميران حسني وتعاهدنا على عدم تقديم اي شيء رديء، على الاقل في الفكرة ومحاولتنا في تقديم فن سينمائي نظيف"(8). ويضيف العاني في الإجابة نفسها بأنّ "السينما كانت أكثر الأشكال الفنيّة تأثيرًا في الخمسينيات العراقية، وفيلم "سعيد أفندي" عُرض في صالتين بوقت واحد عام 1957 وأضيفت حفلة خاصة ظهرًا، وشاهدهُ الملك والوصيّ ونوري السعيد، والناس بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والفكرية، وأوصلنا من خلاله ما كنا نريد أن نقول: إن السلام بين الناس هو الحل وليس الصراع العنيف"(9). يؤكد الباحث الدكتور محمد حسن بأن واحدة من سمات الواقعية وخصائها الرئيسة أنها "تصوّر الواقع، وتعكسه،وتُظهر خفاياه، وتفسِّره"(10). وهذا ما حدث في فيلم "سعيد أفندي" الذي كان أمينًا في تصوير الواقع ونقله إلى المشاهدين عراقيين وعربًا وأجانب بكل أمانة وإخلاص حتى أن الباحث والمؤرخ الموصلي أزهر العبيدي قد أشاد بالاحتفاء بهذا الفيلم محليًا وعربيًا وعالميًا "لأنه ينقل الواقع العراقي بلا رتوش وبذلك يعكس صورة حية للمجتمع العراقي في ذلك الزمان، فضلاً عن كونه يضم عرض صور من التراث الشعبي والمهن السائدة مثل: أبو "الفرارات" و"بائع المرطبات" والعربة "الربل" و " ختان الاطفال" إذ نراهم يرفعون ثيابهم البيض ويرتدون قلائد من البصل"(11). ويرى الناقد السينمائي ليث عبدالكريم الربيعي أنّ "سعيد أفندي" يُعدُّ "واحداً من أهم الأفلام العراقية ونقطة مضيئة في تاريخها، لأنه أول فيلم تناول الواقع العراقي بأسلوب واقعي، وتعرّض للواقع الاجتماعي المنهار والمشاكل التي يرزح تحتها الإنسان المسحوق في الخمسينات"(12).

صُوِّر الفيلم في أزقة الحيدرخانة بعدسة المصور ألبرت أوشان ونقل لنا صورًا حقيقية للواقع العراقي من دون رتوش ولكن اللافت للانتباه أنّ المؤرخ السينمائي مهدي عباس يرى "أنّ الأسباب الحقيقية وراء الاتجاه إلى الواقعية والتصوير في الأماكن على حقيقتها هو عدم توفر الأستوديوهات والآلات الحديثة والديكورات والأدوات الفنية"(13) وجدير ذكره أنّ فيلم "سعيد أفندي" قد عُرض أول مرة في 6 - 11- 1957م في سينما ميامي ببغداد. كما عُرض في مهرجان موسكو السينمائي سنة 1959م ونالَ حظًا من الشهرة والذيوع.

***

عدنان حسين أحمد - بغداد

........................

(1) - الزبيدي، قيس، من تاريخ السينما العراقية سعيد أفندي والمنعطف، صحيفة صوت الصعاليك، 6 مايو، 2022، صفحة ثقافة وفن.

(2) - عبّاس، مهدي، الدليل الشامل للفيلم الروائي العراقي الطويل 1946- 2012، ص 16.

(3) - جهاد، أحمد ثامر، سعيد أفندي من القصة إلى الفيلم، جريدة تاتو العراقية،07-12-2011.

(4) - المصدر نفسه.

(5) - نعمة، كرم، سعيد أفندي" يؤرخ للسينما العراقية، فيلم واقعي يعبر بامتياز، صحيفة العرب اللندنية، 04 / 09 / 2021م.

(6) - المصدر نفسه.

(7) - المصدر نفسه.

(8) - عبدالأمير، علي، يوسف العاني: مع أيام استقراره كان العراق ينتج أفلامًا جيدة ويعيش نهضة ثقافية حقيقية، الناقد العراقي، 11 / 11 / 2013م.

(9) - المصدر نفسه.

(10) - حسن، محمد، الواقعية الإيطالية الجديدة وانعاساتها على السينما المصرية، ط1، مطبعة بيت الكتاب السومري، بغداد، 2015م، ص 43.

(11) - العبيدي، أزهر، سعيد أفندي وثّق عادات وتقاليد بغدادية لم تعد موجودة، مجلة عراقيات، 20- 02- 2019م.

(12) - الربيعي، ليث عبدالكريم، قراءة في تاريخ السينما العراقية، موقع دُرر العراق.

(13) - مصدر سابق.