شهادات ومذكرات

عن رحيل شوقي بغدادي

تعرفت على الشاعر شوقي بغدادي من باب القصة، ولا يوجد شيء محير بالموضوع. فقد بدأ حياته الأدبية بمجموعة "حينا يبصق دما" الصادرة عام 1954، وهي قصص واقعية أشرت لبداية جديدة في النثر السوري. ولكن لسوء الحظ لم أطلع عليها، وبدأت معه من مجموعة "بيتها في سفح الجبل" الصادرة عام 1977. وله مجموعة ثانية قرأتها لاحقا. ربما هي "مهنة اسمها الحلم". لا يمكن أن أجزم، ولكن بأغلب ظني يشير عنوانها لشيء ينمو من خلف الواقع. وقد لفت الأستاذ شوقي انتباهي منذ البداية بقدراته على إعادة تأليف حياة شخصياته، فهو لا يتعايش معهم، بطريقة عبد النبي حجازي مثلا، ولا يحاول تصوير ظروفهم بموضوعية، كما يرغب سعيد حورانية، الزميل الأقرب لقلبه، إنما يعيد اكتشاف مسيرتهم على دروب المشقة، ويحاول أن يساعدهم على اكتشاف خبايا نفوسهم. وهذا شيء لم نألفه من القصة السورية - لا الواقعية ولا الحديثة.

وفي الحقيقة لم ينبع اهتمامي بقصصه لهذا السبب، رغم أهميته، ولكن لأسباب شخصية. فقد كان محررا لصفحة أدب الشباب في ملحق الثورة الثقافي (المقصود الطبعة الأولى بإدارة محمد عمران). وأرسلت له قصة يتيمة هي "عنترة"، وتفضل بنشرها مع تعليق مختصر ورد فيه: إنها تستحق النشر ولكن ينقصها شيء ما. وأضاف: إن كاتبها يحتاج لمزيد من الخبرة والمتابعة.

وبعد ذلك بعدة سنوات التقيت به في جلسة لجمعية القصة والرواية بدمشق، وكانت تحتفل بالدكتور هاني الراهب، ولذلك لم أجد الفرصة لفتح ملفي معه، وإنما استمعنا للدكتور هاني، ولقصة قرأها علينا وكانت بعنوان "الصرصار"، وعلى ما أذكر أنها عن أزمة المجتمع مع البيروقراطية. ثم شربنا جميعا القهوة في مطعم الشرفة التابع لاتحاد الكتاب، وناقشنا ظاهرة القصة الواقعية في سوريا والنهضة التي تشهدها على حساب الحداثة. وحاولت أن أنوه بخصومة المرحوم محي الدين صبحي مع الواقعية، وهجوم الدكتور هاني على نقده في مجموعة قصص عنوانها "جرائم دون كيشوت"، فزجرني الأستاذ شوقي بأسلوبه اللطيف، ودعاني لتأجيل الموضوع. وعدنا للمحور الأساسي، وهو مؤازرة الأدب السوري للمقاومة الفلسطينية وحركات التحرر في إفريقيا وآسيا.

وشجعني هذا الاجتماع على لملمة مقالاتي الموزعة في الصحف والمجلات، وكانت عن نشوء وتطور القصة السورية، وترددها بين عدة أساليب، ثم تقديم تصور طليعي يدمج الواقع مع الحداثة، وتقدمت بالمخطوط لاتحاد الكتاب. وسرعان ما أتى الجواب بالرفض. وورد في المبررات عدم اتباع خط واحد في التفسير والمعالجة، وعدم دقة النتائج. وأيد هذا الرأي الأستاذ شوقي، وتحفظ على العنوان، وكان على ما أذكر "القصة السورية في ثلاثة عقود".

لم أشعر بالحزن، وإنما بخيبة الأمل، وأعدت تنقيح المقالات ونشرتها في الآداب البيروتية والموقف الأدبي وثقافية جريدة الثورة. وأفردت فقرة لمناقشة دور شوقي بغدادي وزملائه، مثل نصر الدين البحرة وعادل أبو شنب وصميم الشريف، في تطوير القصة السورية. ثم سافرت إلى لندن للتحضير للدكتوراة في "التكنولوجيا"، ودخلت بسبات اضطراري. وكنت بين حين وآخر أطلع على أعمال الأستاذ شوقي في الصحف، وعلى أخباره مع الموسيقا، ولا سيما إتقانه العزف على العود الشرقي. مع ذلك جرفتني النيرفانا العلمية الجديدة وظروف عملي، وبدأت أتعرف على شخصيته بالمشابهة والمماثلة. مثلا من خلال شاعر أمريكي هو سكوت ماينار، كان يكتب الشعر أيضا ويلحنه ويغنيه مع العزف على الغيتار. وحاولت عدة مرات أن أتكهن: هل حلت روح بغدادي في شخصية ماينار، أم أنه خيل لي، وأن ما يجري هو نتاج القهر العربي الذي يدفعنا بالإكراه لتتبع المستجدات على الساحة الدولية، وإسقاطها علينا.

ربما.

أنا لا أنظر لذلك كدليل على عقدة نقص، ولكن على تطلعات مشروعة للعالمية، ولتجاوز المحن والنكبات. وأدبيات شوقي بغدادي هي شاهد لا يدانيه الشك على هزيمة العرب. وأذكر أنه كتب في إحدى مقالاته أنه تعلم من سنتياغو بطل "الشيخ والبحر" لهمنغواي أن الإنسان ينهزم ولا ينكسر، وأنه بعد كل سقوط ينهض ويعاود العراك بحثا عن الخلاص.

أما حكايتي مع شعره فلها سيناريو آخر يعود لأيام التجهيز الأولى بحلب (اسمها الحالي ثانوية المأمون). وهي بناء كولونيالي وسط خميلة خضراء على مدار العام، مع مكتبة تضم إصدارات الجريدة الرسمية. وهناك نشأت علاقة ودية مع الأستاذ عبد القادر جنيدي، وهو من المؤسسين لرابطة الكتاب السوريين، وله محاولات شعرية من النمط الموزون أو العمودي. وقد رشح لي قراءة "بين الوسادة والعنق" لشوقي بغدادي، مع مجموعة مؤلفات لأبناء جيله، وعلى رأسهم سلامة موسى وكتاباته عن الداروينية ونظرية التطور.

وقد لفتت نظري شعرية القصائد، وعلى وجه الخصوص نمطها الرقيق بالتصور والإيحاء. فهي لا تباشر مع الفكرة، ولكن تدور من حولها، بطريقة النابغة الذبياني في قصيدة أنشدها أمام ملك الحيرة، وقال فيها: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه...

وكان الأستاذ جنيدي مفتونا بهذه الشعرية، فهي عنده دليل على قصدية اللاوعي، وعلى خدمة الصدفة للإرادة البشرية، وأخيرا على غواية الحياء المؤنث. وهكذا كنت أنظر لشعرية شوقي بغدادي: فهي لا ترمم نقصان الواقع وعيوبه، ولكن تحجبه وراء جدار وجودي شفاف. بتعبير آخر كان يلفت نظرنا، بشعره، لما نريد من خلال ما لا يمكن، وهكذا صنع مسافة بين الصورة ومعناها، وهي مسافة قابلة للتأويل، لكنها ليست لغزا غامضا، بل صورة مفهومة.

مثل قوله:

بين مخدتي وبين عنقي

حبل من الحرير.

وأعتقد أنه طور هذا الأسلوب في قصائده المتأخرة المنشورة في مجموعة "رؤيا يوحنا الدمشقي"، وبعدها في "شيء يخص الروح". ولا يمكن أن أنسى اللعبة النفسية في قصيدة حملت عنوان المجموعة. ومما ورد فيها قوله:

إيه يا زائرة الليل

التي تقرع بابي

ولا تدخل إلا في غيابي.

حتى يقول:

وأنا أعرف أني ساذج

أبدع نصا فارغا

يملأه القراء من بعدي بآلاف المعاني.

لقد استوقفني في هذه القصيدة التناص غير التام - أو الجائر مع شعرية المتنبي. فقد كان هو أيضا هدفا لزائرة غامضة تطرق بابه بعد منتصف الليل. لكن زائرة شوقي لا تدخل وهو موجود، بينما زائرة أبي الطيب تحل في البدن والعظام. وبرأيي أن هذا الحب كان قهريا، ويشير لعاطفة ممنوعة ولكنها تتفاقم. وإذا لم تكن العلاقة بالإكراه فهي دليل آخر على خيبات أملنا بمستقبل ننتظره مع أنه رادع أو موبوء، أو أنه في أفضل الأحوال لا يحمل إلينا غير وعد عاجل بتشويه أمنياتنا المشروعة والصغيرة. وهذه هي موضوعة أدونيس منذ قصائده العمودية وحتى قصائد هذه المرحلة التي يغلب عليها وضوح الذهان وغموض أسباب العزلة وسقوط الموضوع الواقعي في ذات مكبوتة.

وباعتقادي كان مشروع شوقي بغدادي يراهن على ثلاث نقاط.

أولا: التصالح مع الماضي باعتبار أنه ذاكرة متحولة. والتحول بهذا المعنى كان تركيبيا لأن كل وحدة زمنية مسؤولة عن وحدة سردية أو عن ظاهرة لها تصور خاص. ولكنه لم يهتم بالجانب النفسي والحضاري من التجربة وحرص على تفسير الوطني بالاجتماعي (وبهذا السياق يستعمل ثنائيات متقابلة ومترادفة كالعنق والأنشوطة، الفم والأنياب، فم يقبل ويلتهم أو يعض…).

ثانيا: وجد أن الغرائز هي مصدر النزاعات. غير أنه لم يهتم بالحروب البينية وإنما بالتناقضات التي يمكن أن تتطور لحرب دامية. والتناقض عنده هو نتيجة تآكل الذات، ولذلك كان يخاف لدرجة المرض من الدم الذي ينزف منه وليس من الدم الذي يسيل من غيره (انظر قصة: حينا يبصق دما - ولاحظ الرابط الوجودي لمعنى المجتمع، وبطريقة رمزية تعيد للذهن المرض الرومنسي المشهور وهو السل. ولا يغيب عن ذهني ارتباط هذا المرض بالفقر والحرمان وظروف الحياة المتدنية من جهة، وبما يختزنه من شر يهدد الإنسان بخطر الموت من جهة ثانية. وهو ما رشحه لتنظيف حياة الأشقياء من الحب أو ليلعب دور عذول بين العشاق). ولذلك أرى أن حروبه كانت نزاعا على جوهر الحرية - ثورات، ولا علاقة لها بالنزاع على الأرض - تحرير.

ثالثا: وأخيرا اهتمامه بما هو عادي. وهذا يشمل الأفراد والمجتمعات أو الظواهر المباشرة والحالات التاريخية. ووصل به الأمر لوضع أسس لاستاطيقا العاديات. ويمكن أن تفهم من ذلك نزوعه لتعميم الميسر والبسيط لدرجة أثر دائم (كما فعل في قصة: فتاة عادية).

فهل استطاع شوقي بغدادي أن يساوي بين أحلامه وأهداف مشروعه، بتعبير آخر هل تمكن من إضافة معنى تاريخي لذاته الدائمة وغير التاريخية؟.

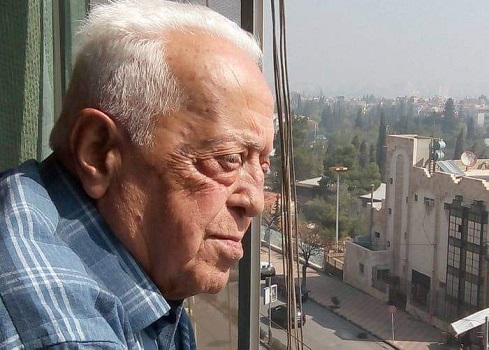

أترك الإجابة لمن لديهم علاقة أقوى مني مع شعريته التي توهجت رغم ستار الشيخوخة والمرض، وحاليا تزهر رغم أنف الموت.

***

د. صالح الرزوق