الاهداء

لابنتي الغالية بان اليوسف

المحتويات

المقدمة

الفصل الاول: صوت اللغة وخاصية التعبير عن المعنى

الفصل الثاني: الصفات والجوهرفي كينونة الانسان وموجودات الطبيعة

الفصل الثالث: ادراك المكان بدلالة الفراغ والامتلاء

الفصل الرابع: الزمن الفلسفي والادراك العقلي

الفصل الخامس: اللغة والفطرة التوليدية النحوية

الفصل السادس: اللغة الوراثة الفطرية والمكتسبة

الفصل السابع: المكان والزمان ادراك المادة والفراغ

الفصل الثامن: التحول اللغوي ونظرية المعنى

الفصل التاسع: مداخلات فلسفية متناقضة

الفصل العاشر: موضوعات فلسفية اشكالية قراءة تحليلية

الفصل الحادي عشر: الزمن: توليفة الذات والنفس

الفصل الثاني عشر: الزمن في تعالق الذاكرة والخيال

الفصل الثالث عشر: الزمان الفلسفي وتحقيبه التاريخي

الفصل الرابع عشر: الزمان الفلسفي والادراك العقلي

الفصل الخامس عشر: العقل والجسد في الفلسفة المعاصرة

الفصل السادس عشر: الفكر واللغة تكامل معرفي وليس منهجا جدليا في التعبير عن الاشياء.

الفصل السابع عشر: كانط والبراجماتية الامريكية

الفصل الثامن عشر: ادراك الوجود بدلالة الجوهر

الفصل التاسع عشر: اللغة فلسفة معنى الحياة

الفصل العشرون: الوعي: الادراك المادي والخيال

الفصل الواحد والعشرون: هيجل وطبيعة العقل في تخليق وهم الجدل فلسفيا.

الفصل الثاني والعشرون: وعي الذات الخالص

الفصل الثالث والعشرون: جاستون باشلار:المعرفة واستذكار المكان رومانسيا

الفصل الرابع والعشرون: مذهب وحدة الوجود في الدين والفلسفة

الفصل الخامس والعشرون: الصوفية الذات والطبيعة

الفصل السادس والعشرون: سارتر وزيف الوجود

الفصل السابع والعشرون: فائض المعنى اللغوي

الفصل الثامن والعشرون: النفس وازلية الجوهر الالهي

الفصل التاسع والعشرون: وحدة الوجود في الفلسفة والصوفية

الفصل الثلاثون: الفلسفة:الادب والجنون

الفصل الحادي والثلاثون: الفلسفة الواقعية الامريكية الجديدة

الفصل الثاني والثلاثون: شذرات فلسفية في كلمات

المقدمة:

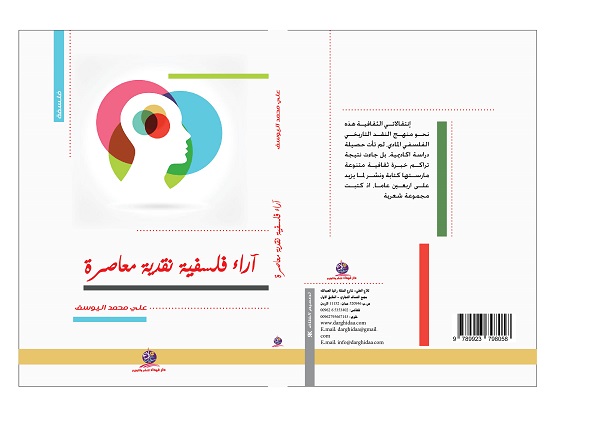

مارست النشر في الصحف العراقية والعربية منذ سبعينيات القرن الماضي، وانتقالتي الثقافية النوعية كانت نحو الفلسفة تحديدا في عام 2004 حين اصدرت كتابي الاول سيسيولوجيا الاغتراب قراءة نقدية منهجية طبعة محدودة على نطاق مدينة الموصل ونشر بعدها بطبعتين الاولى عام 2011، عن دار الشؤون الثقافية ببغداد والطبعة الثانية عن دار الموسوعات العربية في بيروت عام 2013، وصدر طبعة ثالثة عن دار غيداء بالاردن وعرض مع مؤلفات فلسفية اخرى لي في معرض بغداد الدولي للكتاب 2022..

إنتقالاتي الثقافية هذه نحو منهج النقد التاريخي الفلسفي المادي، لم تأت حصيلة دراسة اكاديمية، بل جاءت نتيجة تراكم خبرة ثقافية متنوعة مارستها كتابة ونشر لما يزيد على اربعين عاما، اذ كتبت مجموعة شعرية بعنوان (توهج العشق .. احتضار الكلمات) وكتبت في متنوعات الاجناس الادبية في القصة القصيرة والنقد وفي الثقافة عموما فكانت الحصيلة صدور كتابي (جهات اربع .. مقاربة في وحدة النص) صدر عن دار دجلة في عمان عام 2010 واعترف الان انه مجموعة خواطر اردت دمجها في نص اجناسي ادبي غير فلسفي فكانت تنويعات في الادب موزّعة بين القصة القصيرة والشعر والنقد الادبي والخاطرة.

استطيع اختصر لماذا تحوّلت حصيلة مجهوداتي في النشر والتاليف الادبي والثقافي عموما لتستقر في الفلسفة:

الاولى أصبح عندي ميلا ثقافيا فكريا شديدا نحو الفلسفة يؤمن لي هاجسي المدفون في اعماق تجربتي الادبية والصحفية المتواضعة التي وجدتها لا تلبي ما يعتمل في دواخلي النفسية الفكرية من ميل كبير نحو الفلسفة. حيث نضجت تماما عندي في منشوراتي ومؤلفاتي الفلسفية بعد عام 2015 تحديدا.إذ كانت قبلها كتاباتي ومؤلفاتي مزيجا من الادب والفكر والنقد الثقافي تتخللها مطارحات فلسفية عابرة.

الثاني اني لم اكتب مقالا واحدا بالفلسفة متاثرا بالنمط التقليدي الاكاديمي والمترجم في نسخ اجتزاءات من تاريخ الفلسفة تعنى بفيلسوف معيّن بشكل حرفي اكاديمي استعراضي يعتمد مرجعية ومصادر تاريخ الفلسفة في متراكمه الاستنساخي الثابت المعاد والمكرر، كما وردنا في قناعة خاطئة على أن تاريخ الفلسفة لا يحتمل النقد النوعي في التصحيح أو الاضافة بل إعتماد النسخ الاستعراضي التكراري المشبع بالتمجيد المجاني بلا اضافة تجديدية . اقولها بكل صراحة ان هذا التوجه الفلسفي المحصور بين مزدوجتين في اروقة الجامعات قادنا ان نكون شراح وطلبة استنساخ لافكار غيرنا بما يعتاش عليه اكاديمي تدريس الفلسفة.

راجعوا تاريخ الفلسفة في مقارنة مع اصدارات الفلسفة عربيا الكتب المترجمة كلها. والمؤلف الذي لا يترجم عملا فلسفيا الى العربية نجده يلوك النسخ عن النص الاجنبي الفلسفي.

وكان السائد قبل ظهور فلسفة اللغة والعقل ونظرية المعنى منذ بداية 1905 على يد رائد الفلسفة البنيوية ليفي شتراوس ومجموعة فلاسفة ما بعد الحداثة، أن تاريخ الفلسفة هو من القدسية التي مرتكزها الثابت إعادات وتكرارات لسير ذاتية تخص حياة ومنجزات فلاسفة قدامى ومحدثين منسوخة اعمالهم في الترجمة الحرفية العربية اشبعت تناولا فلسفيا عند عشرات من الاكاديمين العرب العاملين على ترجمة قضايا الفلسفة الغربية في غياب منهج النقد من جهة والشعور بعدم الندّية المتكافئة مع آراء اولئك الفلاسفة بالحوار الموضوعي فلسفيا. وغالبا ما تخون الترجمة الى العربية اصالة النص الاجنبي الفلسفي المترجم وتلقى مسؤولية تهمة الخيانىة في تعبير اللغة القاصر وليس تفكير فلسفة المؤلف القاصر..

بخلاف هذا المعنى والتوجه مارست الكتابة الفلسفية (نقدا) منهجيا عن يقين ثابت لافكار كبار فلاسفة غربيين وجدت في ثنايا مقالاتهم وكتبهم الفلسفية المترجمة الى العربية ثغرات خاطئة لا يمكن التسليم والاخذ بها وتمريرها كمسلمات دون مراجعة نقدية صارمة لعيوبها المستترة خلف اسم وفخامة و سمعة الفيلسوف الاجنبي فقط في غض النظر عن مناقشة افكاره بل الانبهار بمنزلته في الاوساط الاعلامية كنجم هوليودي. واترك مسالة التوفيق والنجاح في مسعاي النقدي الفلسفي في كتاباتي ومؤلفاتي للقراء والمتخصصين في الفلسفة.

من الجدير الذي اود التنويه عنه اني كنت في مسعى المنهج النقدي الفلسفي وهو مشروع مارس الكتابة فيع عدد محدود من المفكرين العرب متواضع صائب في تقديري سبقني به غيري بنهايات مفتوحة تتقبل النقد الاضافي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر،

إن تاريخ الفلسفة الغربية قديمها وحديثها مليء بالمغالطات والاخطاء القاتلة وميتافيزيقا الافكار ومقولات فلسفية وهمية سفسطائية لا قيمة حقيقية لها تقوم على مرتكز مخادعة التفكير الفلسفي ذاته وليس مغالطة معنى اللغة في التعبير عنه كما هو الحال حين اصبحت فلسفة اللغة هي الفلسفة الاولى منذ النصف الثاني من القرن العشرين ولا زالت الى اليوم حائزة السيادة مزيحة عن طريقها فلسفة الابستمولوجيا التي وصلت عصرها المبتدئي الذهبي الذي تسيّد الفلسفة قرونا على يد ديكارت في القرن السايع عشر..

اذ كانت البداية الحقيقية في نظرية التحول اللغوي ومتابعة فائض المعنى اللغوي علي يد فيلسوف البنيوية دي سوسير عام 1905بعد توصية جاتلوب فريجة عالم الرياضيات بوجوب ان تكون الرياضيات قرين اللغة في تحقيق انتقالة تصحيح معنى اللغة مفتاح تصحيح ومراجعة مسار تاريخ الفلسفة.

ليعقبها بعد ذلك عدد كبير من الفلاسفة الفرنسيين بعدهم جاء ظهور فينجشتين كطالب فلسفة ومن بعده اصبح فيلسوف لغة بهوية انجليزية وليس فيلسوفا نمساويا مستقلا نشأ في رعاية بيرتراندراسل ونال شهادة الدكتوراه بالفلسفة تحت اشراف راسل ومور ووايتهيد اقطاب الفلسفة التحليلية الانجليزية قبل ان يصبحا الاخوة الاعداء في تعليلهما الاختلافي حول دور اللغة في تجديد تاريخ الفلسفة الخاطيء بمجمله.

اول من ابتدع نظرية التحول اللغوي هم فلاسفة البنيوية وعلماء اللغة تلتها الوضعية المنطقية حلقة فينا اعقبتها تاويلية بول ريكور وتفكيكية جاك دريدا ليستقر مقام فلسفة اللغة التي اصبحت الفلسفة الاولى في تاريخ الفلسفة الحديث منتصف القرن العشرين بعد تنحية ابستمولوجية فلسفة ديكارت كفلسفة اولى جانبا والتي استمرت قرونا طويلة الى جانب تشكيلة فلسفية لمجموعة فلاسفة جميع افكارهم كانت تدور حول نظرية المعنى وفلسفة اللغة.

وبعد استلام فلاسفة وعلماء اللغة الاميركان راية فلسفة اللغة من الفرنسيين والالمان والانكليز حلقة اكسفورد في فلسسفة اللغة التحليلية الوضعية بزعامة براتراند رسل ، جورج مور ، كارناب. فينجشتين، وايتهيد وغيرهم.

خلاصة كل هذا التطور في تاريخ الفلسفة كان هاجسه تاكيد حقيقة أن تاريخ الفلسفة معظمه كان افكارا وهمية ومطارحات فلسفية تجريدية سببها المباشر الاول عدم دقة فهم تعبير معنى اللغة الدقيق في تناول قضايا فلسفية مفتعلة لا قيمة حقيقية واقعية لها، ولم يتم التنبيه الى معالجة اخطائها الفادحة الا في وقت متأخر مع ظهور فلسفة اللغة والتحول اللغوي في نظرية المعنى.

ولي عدة مقالات منشورة وموزعة في ثنايا مؤلفاتي ومواقع الكترونية عربية رأيا توضيحيا في معنى التحول اللغوي وفلسفة اللغة والى ماذا اوصلت تاريخ الفلسفة في نهايات سائبة ربما يتاح لي عرضه تفصيلا لاحقا.

فلسفة العقل واللغة لدى الفرنسيين والاميريكان جعلت منذ نهايات القرن العشرين فلسفة اللغة هي النسق البنيوي الكلي الذي يوازي الواقع الحياتي ولا يقاطع مسيرة الحياة وصنع التجديد في الوعي الجمعي كما فعلت الاجناس الادبية من شعر وقص ورواية ونقد وخير من توّج هذا الانحراف الاهوج كلا من جاك دريدا ليقتفي اثره بول ريكور وعدد من فلاسفة الانجليز بزعامة بيرتراند راسل في التحليلية الوضعية التجريبية المنطقية. مثل رورتي، وايتهيد ، جورج مور، كارناب، فينجشتين قبل انشقاقه عنهم، وسيلارز ، وسيريل، واخرين. فلسفة اللغة وعلوم اللسانيات اصبحت هي الفلسفة الاولى بعد النصف الثاني من القرن العشرين.

انا ومنهج النقد الفلسفي

أقولها بأمانة وصراحة أني في كل كتاباتي المنشورة ومؤلفاتي لم اكن سوى طالب معرفة فلسفية لا زلت امارس رغبتي هذه من منطلق استزادة الاطلاع على مباحث فلسفية اجنبية غربية تحديدا، ولم أبلغ مستوى التبّحر العميق في أغوار التراث الفلسفي الغربي الذي لا يسعني استيعاب النزر اليسير منه بما يحتويه من متراكم خبراتي فلسفي تاريخي لا يمتلك رغم ضخامته تزكية الصواب المليء بالحشو الزائد.

كما ان الغبن الزمني الذي وقع عليّ حيث اتجهت نحو الفلسفة عام 2004 جعلني متاخرا كباحث فلسفي وسط امواج متلاطمة من تمجيد اعلامي كاذب وشراء شهادات وغيرها من الاعيب خبيثة جعلت من الفارغين فلسفيا هم رواد الفلسفة العربية المعاصرة بما حملوه من امجاد اعلامية زائفة وليست فلسفية حقيقية هيمنت على وظائف التدريس الجامعي والى يومنا هذا.. ولم يتمكنوا وضع لبنات فلسفة عربية مستقلة لها ميزتها العصرية. هذا التهويم الخبيث لا يقتصر على قضية الفلسفة وحدها بل نجدها في جذور غائرة في الاوساط الثقافية عموما في تلميعها الدعي الكاذب الفارغ ومحاربتهم المستميتة لكل بادرة ابداعية اصيلة وحقيقية.

أستطيع القول في نقاط:

* أن انتقالاتي في الكتابة الفلسفية التي لا تتمحور في غالبية مؤلفاتي في منحى فلسفي واحد تعطي إنطباعا لا أنكره على نفسي وبعض الاساتذة الباحثين في المجال الفلسفي اني استطعت تجاوز حاجز الكتابة التخصصية في موضوع فلسفي معين واحد يتمركز حول اجترار معاد ممل لا يفتح آفاقا فلسفيا جديدة يمكنها التطور الى فلسفات مجددة ناضجة ذات هوية عربية مائزة..

* منهجي الفلسفي الذي إعتمدته بكتاباتي هو التفكير المادي المعرفي كمنهج وليس عقيدة ولا نظرية الجدل المتداول ماركسيا الذي تحكمه الضوابط المنهجية التالية:

عدم التزامي المنهج الاكاديمي الذي يعتوره إستنزاف مجهود الباحث في تغطية سطحية التناول الإستعراضي (مرجعية ثبت هوامش المصادر والمراجع) باللغات الاجنبية في التناول الفلسفي الذي يعتمد الترجمة الحرفية بتقديس مسرف لما يقوله الفلاسفة الغربيون على أنه يمّثل حقائق الامور. الفلسفة أكاديميا في التدريس والتلقي عند الطلبة في الجامعات العربية من أسوأ أخطائها أنها غيّبت الحس النقدي الممنهج على حساب ترسيخ إعتياد الحفظ والاستظهاراليقيني الساذج بعيدا عن الرؤية المنهجية النقدية في ممارسة نقد الفلسفة بما يخدم تغيير الوعي الجمعي المتخلف والمضلل وفتح باب الاجتهاد الفلسفي عربيا.

كذلك اعرف العديد من حملة الشهادات العليا في بغداد والجامعات العراقية لا يعرفون ولا اهلية ولا كفاءة اكاديمية لهم سوى استنساخ ملازم محاضرات يلقونها على الطلبة ويكون فيها لا الاستاذ يفهم ما يقول ولا الطلبة تفهم ما يريد.

عمدت الابتعاد التام الكامل عن كتابة العروض الهامشية لافكار فلسفية وردتنا بهالة من المكابرة الفارغة التي أسبغناها عليها، في إهمالنا أهمية ممارسة النقد الفلسفي وبذر نواته لدى طلبة الفلسفة واساتذتها اننا لا يجب ان نتهيب اسم الفيلسوف في اعدام حقنا المكتسب ضرورة ممارسة منهجية النقد في دراساتنا الفلسفية. نحن مسبوقون باحقاب زمنية طويلة عن تاريخ الفلسفة الغربية وتطوراتها المعاصرة حقيقة لا يمكننا نكرانها.

واستطيع القول بكل ثقة وامانة اني لم اكتب مقالة فلسفية واحدة لم امارس فيها منهج النقد الفلسفي المادي في مقارعة الحجة بالحجة من منطلق التكافؤ الفكري لا من منطلق مشاعرالاحساس بالدونية الفلسفية التراتيبية كما يروج له البعض ويمارسه من عتبة الادنى بالنسبة لفلاسفة غربيين.

ولم أقرأ لفيلسوف غربي أجنبي لم يلازمني هاجس النقد لافكاره في بعضها وليس مجملها رغم كل إعجابي به كفيلسوف صاحب نظرية فلسفية خاصة به فيها جوانب ليست نتيجة بهرجة وتسويق وتلميع اعلامي وصل حد التسليع.. لا بد لي في نهاية هذه المقدمة الاشارة لماذا لم اكتب في الفلسفة العربية الاسلامية واقول بعد ظهور بوادر خلاص اوربا من عصور تخلف القرون الوسطى وبداية اكتشاف القارة الامريكية الذي زامن سقوط غرناطة 1492. اضافة الى بروز خلاف مستحكم اشار له الفيلسوفين محمد عابد الجابري ومحمد اركون وبعض مفكري وفلاسفة المغرب العربي المعاصرين بين العقل المشرقي المستقيل الذي كان حجر عثرة في ترسيخه الجمود ومحاربة الاجتهاد الفكري الثقافي عموما خلاف ما إمتاز به العقل المغربي العربي الخلاق القائم على موروث حضارة الاندلس اكثر من اعتماده الموروث الفلسفي المشرقي الذي غلبت عليه نزعة التصوف الديني والاشتغال الفقهي الاسلامي في النقل وليس العقل.. وتغييب الوعي الجمعي ومنع الاجتهاد الفلسفي.

لعلي لا اكون متجنّيا متنكرا لميراثنا التاريخي بمجمله هو اننا لم نجد على مدى عصورنا أن قام بعض مفكرينا وفلاسفتنا باكثر من محاولة تطويع الفكر الفلسفي اليوناني المترجم المنقول الى سجنه خلف قضبان المنع والتحريم وتحاشي عدم التقاطع مع مفردة فقهية اسلامية واحدة باسم تغليب مفردة الفلسفة على فقه الدين. وكذا الحال مع ترجمات الفلسفة الهندية والصينية والفارسية للعربية .

فكان ما نطلق عليه فلسفة عربية اسلامية لا يستطيع المفكر امتلاك حرية الاجتهاد الفلسفي من جهة كما ولا يمتلك امكانية الخروج على نوع من توفيقية مخاتلة تلفيقية في مهادنتها الفكر الديني في مرجعية تسييس الدين لخدمة الحاكم المستبد الجائرلا تستطيع فيه النخبة الفلسفية تسمية الاشياء بمسمياتها الحقيقية، فبقيت اسيرة شروحات غير خلاقة ولا مبدعة في مجال تحقيق ملامح هوية فلسفية عربية اسلامية خاصة. عديدة هي اسماء الفلاسفة المشرقيين شراح الفلسفات الاجنبية وكتابه الهوامش لها. مثل الكندي والفارابي وابن سينا وابو حيان التوحيدي وغيرهم. ولنقارن هذه الاسماء مع فلاسفة من المغرب العربي مثل ابن رشد وابن طفيل وابن باجة وابن خلدون وغيرهم من فلاسفة الاندلس والمغرب العربي ممن اعتمدوا فلسفة العقل في مؤلفاتهم.

واذا سمحنا لانفسنا المقارنة بين الفلاسفة المسلمين المحافظين وبين فلاسفة الصوفية المنكوبين الذين تمت تصفيتهم ببشاعة رهيبة لادركنا جيدا لماذا تسّيد منطق الجمود الفكري والفلسفي وحتى الادبي وغلبته منطق وفلسفة التجديد والانفتاح عند الفلاسفة العرب الذين حاولوا التوفيقية التلفيقية بمداهنة سطوة الفقه الاسلامي الوضعي مدعومة من الحاكم السياسي المتنفذ بسطوة السيف في محاربته العروض الفلسفية خارج تطويع الفلسفة بما يخدم رغبات الحاكم الاستبداية الظالمة وليس خدمة الدين في اصالته.

وغالبا ما كان الاجتهاد الفلسفي العربي الاسلامي يحتجب خلف مرويات من القص الذي تتسيده لغة الالغاز والايهام في إعتماد اللغة على لسان الحيوانات وقصاصات الشعر الملغز. الذي كان جنسا ادبيا- فلسفيا كان اسهام العرب المسلمين لا يستهان به مشرقيا حتى وإن كان الاقرار ان بعضه كان مستفادا من ترجمة الفلسفات والاداب الفارسية والصينية والهندية والبيزنطينية.

ما نعيشه اليوم في التطاحن المذهبي على لبوس الانتفاع المالي باسم الدين في وقت نجده راسخا في مجتمعات العالم قاطبة ان التعايش السلمي بين الاديان هو العلمانية التي توازي الدين كذهنية لا قبل للانسان المشرقي اليوم التخلي عنها. وقد تبلور هذا النهج الذي بدأته فرنسا منذ عام 1905 في وثيقة ترسيخ المنهج العلماني الذي يتعايش فيه الدين مع العلمانية ولا يقاطعها. لافي الحرية ولا في حقوق الانسان ولا مقاطعة منجزات العلوم فكانت هذه الارهاصات التي بدات بالنهضة الانسانية التي انبثقت اولا في ايطاليا في القرن السادس عشر الميلادي.

ولا يزال هذا المنهج المتوازي بين العلمانية والدين ساريا في جميع دول العالم عدا المتخلفة منها التي تسفك الدماء من اجل ان يتسيّد مذهب على آخر في الدين الواحد. هل توجد دولة واحدة بالعالم اغلقت الكنائس والاديرة والمساجد واماكن العبادة لانها تعارض فصل سلطة الدين ووصايتها على مؤسسات الدولة؟ الجواب عندنا في العجائب والغرائب في محاربة تغيير الوعي الجمعي الضال تحت مسمى حرمة كل شيء بالحياة لا يمرعبر فلترة رجال الدين له غالبيتهم من الفاسدين.

عن تجربة ثقافية مررت بها ربما لا تصلح ضمن مقدمة هذا الكتاب الفلسفي اقول الفكر لا يفتش لا عن الاصدقاء الذين يمتدحونه ولا عن الاعداء الذين يكرهونه. فكلاهما يحضران مأدبة تقاسم القدح والمدح ربما بلا روّية يحكمها الضمير والعقل.

مصداقا لبيت الشاعر العظيم المتنبي:

انام ملء جفوني عن شواردها........ ويسهر الخلق جرّاها ويختصم

على مر تاريخ التراث العربي بمجمله كتاريخ الذي تركه لنا اجدادنا العرب كثيمة هوية حضارية كلفت الامة نزفا طويلا من الدماء وهدرا كبيرا من الثروات ومشاكل لاحصر لها من العداوات الكارثية. نجده اليوم في اسقاطنا هذا الموروث الذي ازداد ترهله في متراكم يقوم على تكرار شرح المشروح للمرة الالف على مشهدنا الثقافي العربي اليوم لنجد غرائب وعجائب الزمان المتداولة كعرف ناشز ثابت عندنا في رفع وتلميع سلعة مفكر او اديب او فنان هابط فكريا لا اهلية ولا قدرات ثقافية يمتلكها واقصاء عطاء ذاك الآخر والتعتيم على منجزه الذي يستحق الوقوف عنده والاهتمام بما هو أهل له. في تجربتي الكتابة الفلسفية لم اجد نزاهة التعامل المبدئي الذي سبقتنا فيه دول العالم كافة. حين اجد مثل كانط هذا الفيلسوف العظيم يقول (لقد ايقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوجماطيقي) وعندما يقول نيوتن (كل منجزاتي في الفيزياء العلمية ادين بها لكبار سابقين تعلمت منهم واخذت عنهم الكثير). وهكذا في استشهادات عمالقة الفكر الغربي يحملون نظافة الضمير الاخلاقي، ونحن حين يتحاور مفكرينا بينهما نجد كل منهما حاملا سيفه لقطع عنق غريمه.

اعرف جيدا ان العطاء الذي لا يأخذ حقه في عصره حتما يكون السبب فيه عاملين اولهما التناطح والاحتراب حتى في اعتماد ادنى واحط الوسائل في النيل من الاخر على صعيد تعامل المثقفين في البلد الواحد. والسبب الثاني هو في تدني الوعي الجمعي الثقافي الذي تنخره اللامبالاة تجاه الاهتمام الثقافي امام الحصول على لقمة العيش. والثاني من تغييب الوعي الجمعي هو في المشهد الثقافي هو القتال فيه لمن يكون اللامع بقوة منطق العشيرة ووسائل تعاملها المتخلفة.

في القرن العشرين والى يومنا هذا وجدت ان اختلاف الراي لدى المثقفين العرب يتم حسمه بوسائل الاحتراب وتصفية الحساب على لاشيء الذي يجعل من مؤلف او كتاب فلان افحم فلان الاخر على مستوى المفكرين وكانما التضاد المعرفي من اجل سيادة مثقف على اخر وليس من اجل نقل الوعي الجمعي الى مرتبة متقدمة من فهمها الاسلوب العصري بالحياة. لا يمكننا التقدم الى امام في مجتمعات يرى مثقفيها الانتصار في الاحتراب على صعيد النخبة في بناء امجاد زائفة لا تخدم تقدم الوعي الجمعي بشيء. جرى معي ان القائمين على بعض وسائل الاعلام والصحف والمواقع الالكترونية يريدون ان يشتروني في حصر ما اكتبه لهم وبلا مقابل. وغالبية المفكرين العرب في المهجر هم من يمتلكون تسليط الاضاءة عليهم ولهم مريديهم من الذين يمتلكون ويجيدون وسائل تلميع الفاشلين وتقديمهم انهم مفكري الامة ومثقفيها الذين تنهال عليهم بلا روية الاحتفاءات والمهرجانات والتكريمات ومنح الجوائز والدعوات الحاتمية لالقاء المحاضرات البائسة تحت عناوين لا قيمة حقيقية لها مجتمعيا ولا حتى على مستوى النخبة.

اجد من اهم الاسباب التي كرست تخلف الوعي الجمعي السائد في مجتمعاتنا العربية هو في الاحترابات الفارغة بين المتناحرين المفكرين في تمجيد انتصار ممثلي هذا التيار او هذا المذهب الديني تاركين شعوبهم يفتك بها الفقر والجوع والمرض والجهل.

في تجارب عالمية لدى شعوب العالم الثالث كان الازدهار الثقافي ينبت ويطلع للنور من تحت انقاض الخراب ومن حاضنة التخلف المجتمعي يتنامى تدريجيا ويرى النور والحضانة والامان في رموز ثقافته انهم قادة السياسة وقادة الازدهار الثقافي. عندنا استطيع القول ان المفكرلا يكون ازدهاره الثقافي لانه سابق عصره وزمانه في هيمنة سلطة المثقفين الفاشلين وفي تغييب الوعي الجمعي الحضاري الذي ينشد الحرية وحقوقه الانسانية بحياة كريمة افضل.. امثلة ذلك نجدها في الاوساط العربية الثقافية االيوم في سجن التعامل الثقافي النظيف في غياهب دهاليز التعتيم وفي ممارسة ابشع انواع التسويق التسليعي المبتذل للفاشلين من المثقفين ومن دعاة الفكر الفلسفي شأنهم شأن تسويق الجسد جنسيا.

في بلادنا العربية وفي بلدان العالم اجمع رحل عباقرة افذاذ وفي صدرهم تئن حسرة وألم غمط حقوقهم بالحياة انهم الاكفأ من غيرهم ثقافيا. يتساؤلون لماذا لم ياخذوا حقهم المشروع المؤهل بالحياة في حين اخذ حقهم الثقافي من لا حق له في الهيمنة على مزادات وأد الابداع الاصيل في اساليب نفاق ودجل المرابين من القائمين على سوق الكتابة والثقافة التي اصبحت اليوم باجناسها المتنوعة شغل من لا شغل ولا موهبة ولا قدرة له تسعفه.اليوم اقولها بصراحة العقل الحق ان الهبوط والانحدار الثقافي بلغ في بعض الاقطار العربية اسوأ مما بلغته ومارسته بعض الانظمة العربية الاستبدادية الدكتاتورية التي حكمتهم سياسيا.

كلمة لا بد لي من قولها ان الافساد الاعلامي والثقافي العربي فاق بما لا يقاس دكتاتوريات الساسة العرب وفسادهم وبيع بلدانهم لاجنبي يحتقرهم وهم يدينون له بالطاعة والولاء. اعرف اسماء بالعشرات يطلقون مريدوهم عليهم لقب فيلسوف او مفكر او باحث فلسفي او استاذ اكاديمي بالفلسفة ويعامل في الاوساط الحكومية العربية وفي المرافق العلمية والثقافية وتخصص له الدعوات الاحتفائية به بكل التبجيل وتسليط اضاءات وسائل الاعلام المنافقة عليه وعلى امثاله التي باعت ضميرها لمن يدفع اكثر. الذي لا يعرف صاحب هذه الحفاوة من امتلاكه الاستحقاق الفكري ان لا يزيد في معرفته الفلسفية اكثر من طالب ثانوية عامة.

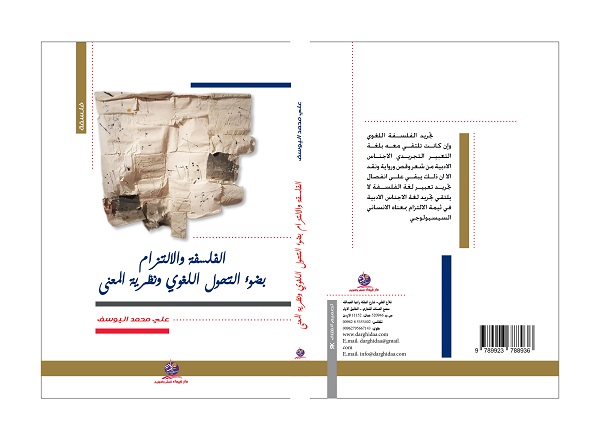

لقد وجدت نفسي بالكتابة طيلة اربعين عاما ذهبت سدى في مئات من المقالات واكثر من 15 كتابا مطبوعا في حينها يتوزعها الشعر والقص والنقد الادبي ومقالات السياسة. واليوم عبرت حاجز 25 كتابا فيها مايزيد على 15 مؤلفا بالفلسفة فقط.. بعد ان تجاوزت السؤال السطحي لماذا تكتب بالفلسفة الصعبة الفهم وتترك الكتابة بالسياسة سهلة الفهم.

ان كفاءتي وقدراتي الثقافية وحبي الكتابة بالفلسفة تحديدا جعلتني اهجر كل الاجناس في الكتابة الادبية عن قناعة وتجربة عشتها لاختص بالكتابة الفلسفية وكان اول كتاب طبعته لي دار الشؤون الثقافية في بغداد عام 2011 بعنوان (سيسيولوجيا الاغتراب.. قراءة منهجية نقدية في فلسفة الاغتراب).

بعدها توالت اصداراتي الفلسفية وانا محارب في مدينتي مسقط راسي الموصل ومنعزل عن اصحاب عاهات النقص والغيرة في التشهير بغيرهم من اصحاب المواهب الثقافية الجديرة بالاهتمام. وعدم مجاراتي الكتابة الفلسفية حتى على مستوى اساتذة اكاديميين اختصاصهم تدريس الفلسفة بالجامعات العراقية والعربية مع كل احترامي للاكفاء منهم وهم قلة قليلة يعرفون جيدا قيمتهم الفكرية.

بهذا الكتاب نضج عندي منهج النقد الفلسفي في تناولي مواضيع مختلفة من تاريخ الفلسفة حيث وجدت نفسي ملزما مراجعة اخطائي وتصحيحها اينما وجدت في مقالاتي ومؤلفاتي الفلسفية. لكن الاهم من ذلك لم اجد باحثا في مجال الفلسفة تعاطف معي محكوما بدوافع الغيرة وعدم الاهلية بالتكافؤ الفلسفي مع كتاباتي الفلسفية.

لهذا اعتمت طاقتي الذاتية في مراجعة نقدية صارمة لكتاباتي. مفارقة مؤسية كنت ضحيتها اني دخلت النصف الثاني من السبعينيات وانجزت طباعة ما يربو على 25 مؤلفا لم يكتب احدا عن تجربتي لا من المفكرين الفارغين ولا من المثقفين التافهين الذين يجدون في قامة فكرية تقزيم لحجمهم القزم المنافق وتفكيرهم السطحي في الابتعاد جدا عن مهمة الثقافة في انتشال الشعوب من وضعها الماساوي انها تعيش القرون الوسطى الاوربية بتفكيرها المتخلف.

اثناء كتابة مقالاتي ومؤلفاتي التي لاقت اقبالا قرائيا لعدد كبير من المتابعين على اكثر من خمسة مواقع الكترونية عربية بلغت بالمئات بل الالاف كما هو على موقع الحوار المتمدن وموقع المثقف وموقع كوة المغربي حيث قرائي بالمئات واكثر.

هذا الانجاز الفلسفي الذي اعتز به اجبرني على عدم تكرار نفسي بما اكتبه من ناحية وعدم نسخ افكار وآراء غيري من فلاسفة غربيين واميركان واكتب هوامش على سيرتهم الذاتية بما لا قرابة تجمعها مع اراء ذلك الفيلسوف.

لذا عمدت مبدأ ان يبقى ما اكتبه بالفلسفة مميزا من ناحية استقبال المتلقي القاريء . في الكتابة التي لها وقع حسن في ممارستي نقدا مكافئا رأي فلسفة المنقود الاجنبي. اذ ان تخصصي في الكتابة الفلسفية قادتني الى مناقشة فلاسفة معاصرين فرنسيين والمان وامريكيين ومن جنسيات عالمية مختلفة. لذا لم اكتب شيئا عن الفلسفة العربية الاسلامية التي هو موروث كتب تحت وصاية الحاكم وتجريم الاجتهاد خارج تطويع كل الفكر الفلسفي المترجم والمؤلف عربيا تحت وصاية فقه التدين الزائف.

ثبت لي واستفدت منه كثيرا ان كل تجديد بالفكر الفلسفي وفي ضروب الاجناس الادبية المنوعة يصطدم لا محالة بجدار اخطاء لم يدركها الباحث او الكاتب الا بعد وقت لاحق على نشرها. لذا كنت حريصا على مراجعة قاسية في نقد ما اكتبه بصرامة منهجية وكانما العمل المنقود لست صاحبه.

اود الاشارة الى مقولة فيلسوف اللغة فينجشتين ان تاريخ الفلسفة هو تاريخ تصحيح اخطاء معنى اللغة. وبدوري اقول ان تاريخ الانسان انثروبولوجيا – معرفيا انما هو تاريخ تصحيح اخطاء ذلك التاريخ اذ وصل الوعي الجمعي اليوم من النضج الاستقبالي في عدم تمرير ما لا يقبله العقل والمنطق في العلوم وفي جميع السرديات النظرية الكبرى. كل هذا واكثر منه جعل المفكرين العرب لا يترددون بكتابة ماهو نسخ استعراضي منقول بنفس وقت عدم تجنبهم كتابات هوامش لشرح افكار فيلسوف اجنبي في نوع من اسراف التبجيل ومعصومية الافكار.

بقيت الاشارة الى ان كتابي الفلسفي هذا انما هو حصيلة تفكير فلسفي بلغ نضجه المقبول لدي غير الكامل بالقياس الى ما اطمح له مستقبلا. اترك للقاريء 36 مبحثا فلسفيا جديرا بالقراءة لمحبي الفلسفة من المتخصصين وطلبة الجامعات والمثقفين عموما. كتاباتي الفلسفية النقدية المنهجية لفلاسفة عالميين كبار تعتمد مسارا فلسفيا بملامح عربية بما انشده في خلق مشروع فلسفي جاد وكفوء في مجارات غيرنا في دول العالم. اترك كما قلت استعراض عناوين فصول الكتاب ليجد القاريء اهمية وجدارة ما يصرف لها من وقت لقراءة مجدية في الفلسفة والمعرفة والثقافة عامة.

***

الباحث الفلسفي المفكر علي محمد اليوسف /الموصل

اب 2022