كتب واصدارات

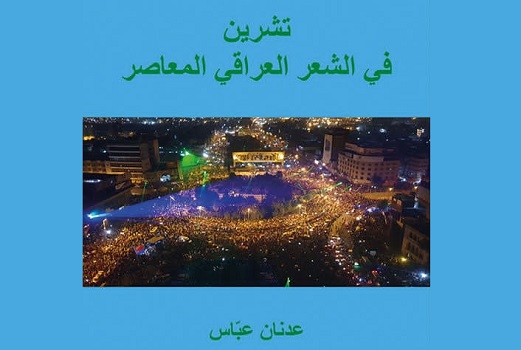

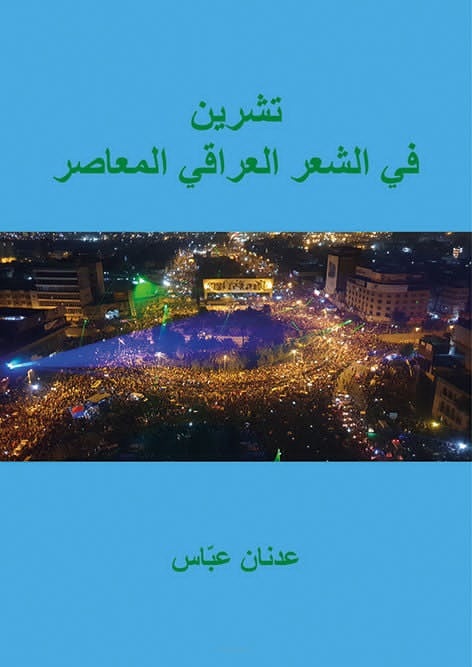

تشرين في الشعر العراقي المعاصر.. إصدار جديد للأستاذ د. عدنان عبّاس

صدر في بداية تمّوز 2025 عن دار (رِسْ Rys) البولندية للطباعة والنشر في مدينة بوزنان، كتاب (إصدار إلكتروني) للباحث الأستاذ د. عدنان عبّاس، بعنوان (تشرين في الشعر العراقي المعاصر). يتناول فيه ثورة تشرين 2019 العراقيّة، وأوضاع العراق خلال هذا الحدث في الشعر العراقي. يقع الكتاب في (646) صفحة، ويتضمن قراءات نقديّة وتوثيقية غطت تسعة فصول، إضافة إلى تقديم شافٍ، و"كلمة أخيرة" مكثفة جدا هي بمثابة الخلاصة (627-628)، وقائمة غنية بالمصادر والمراجع من كتب ومقالات وأخبار ونصوص منشورة في مجلات ومواقع إلكترونية وسواها، مع ملخّصين بالإنجليزيّة والبولنديّة، صفحتان لكل منهما.

وقبل أن نعود إلى استعراض الكتاب فضلنا اقتباس الفقرة الأولى من الخلاصة لإعطائنا فكرة محددة عن سلمية الحدث التشريني مقابل قسوة متمثلة بالملاحقة والتنكيل والتقتيل، جاء فيها: "اغتنت ثورة تشرين السلمية، بأوجه نشاط متعددة، وفجرت إمكانيات شبابية منتجة في مجالات كثيرة، كالقصيدة والأنشودة، والأغنية، واللوحة، والصورة. وبقدر ما وثّقت الثورة أسماء الشهداء وشعارات الحراك وحفرتها على مساحات واسعة من واجهات الساحات وأسوار الجسور وجدران نفق التحرير والمطعم التركي، وثقت أيضا وسائل السلطة القمعية كالكاتم والرصاص والقنابل الدخانية(...) كان شعر الشباب المتعلق بثورة تشرين كثيرا (...) اتصفت قصائد الشباب بحس وطني كبير، ووعي ثقافي غني، الأمر الذي ساعد على اتساع آفاق الثورة ونشر أفكارها بين فئات كثيرة من المجتمع العراقي..."(ص 627). يميل المؤلف مصطلحيا إلى نعت ما قام به التشرينيون بالثورة.

يلفت المؤلّف الانتباه في تقديمه إلى أنّ غايته من هذا العمل الأكاديمي، هو "توثيق ما كُتِب عن حراك تشرين في الشعر العراقي المعاصر، والتعريف بأعمال شعريّة تتعلّق به، والتفصيل في قراءتها من الناحية النقديّة التطبيقيّة (...)، وبناء تصوّر عن شعر تشرين، وتحديد مصطلحه بشعر تشرين العراقي المعاصر". من جانب آخر، يعبّر عن أمله بأنْ يصبح هذا الكتاب "أحد المراجع التي يمكن الاستفادة منها عند التصدّي لموضوع الثورة من الناحية الأدبيّة".

بعد التقديم، يستهلّ المؤلّف عمله بفصل عن مفهوم الالتزام في كل من الأدب والثقافة، وتاريخ ظهوره، واقترانه بالنتاجات الإبداعيّة والثقافيّة، وعلاقته بالحراك الجماهيري وحركات المقاومة، وكذلك مكانته في الأدب العراقي، وبقصائد تشرين. ثم يعرّج المؤلف على العلاقة بين الالتزام والاتّجاه الواقعي في الأدب، والموضوعات الوطنيّة، إضافة إلى قيم العدا والحرّيّة، في الشعر العراقي الحديث.

يتابع المؤلف في الفصول التالية دراسة بعض الدواوين الشعريّة على وجه الخصوص، لكنه لا ينسى التوقف عند قصائد متفرّقة أخرى لشعراء مثل، صفاء السرّاي، وعدد من شباب "ثورة تشرين" ومن كتب عنها مثل: نور درويش، سما حسين، نور مهنّد، أحمد ضياء، علي سرمد، إحسان المدني، سراج محمّد، وائل سلطان، عامر الطيّب، صالح رحيم، منار المدني، علي ضياء، كاظم خنجر، ميثم راضي، وسام الموسوي، مالك عبدون، مؤيّد نجرس، ميثم عبد الجبّار، عبّاس ثائر، صالح رحيم، إضافة إلى مروره على نماذج من الأشعار الشعبية لصهيب ماجد العراقي، كرّار رحيم، نهاوند تركي.

تحتوي دراسة الأستاذ د. عدنان عباس أيضا على قراءات لدواوين وقصائد لشعراء عراقيّين، كتبوا عن هذه الثورة، ممن تعاطفوا وتضامنوا معها، وهم على التوالي: الراحل موفّق محمّد، يحيى السماوي، حارث رشك التميمي، عدنان الفضلي، غيد الغانمي، تحرير رياض الخميسي، مصطفى الركابي، وشاكر الغِزِّي. وبقدر ما تحتلّ دراسات الشعر المكتوب باللغة العربيّة الفصحى الحيز الأكبر في الكتاب، فإنّها تتوقف أيضا عند بعض النماذج الشعرية المكتوبة بالعامية أو ما يسمى بالشعر الشعبي.

يركّز الباحث في قراءاته النقديّة على الخطاب الملتزم لدى الشعراء، وأفكارهم المبثوثة في قصائدهم، متوقفا عند الموضوعات ذات العلاقة بالوطن وتشرين، ومسميات كالشهيد والثائر والمتظاهر والمعتصم، والحرّيّة والعدالة، والأمل واليأس والخيار، وأمور كالموقف من التطرّف والإرهاب، وثيمات كالصراع بين المتناقضات، ومستويات الشخصيّة، والمكان، والزمان. ويقوم الباحث بتحليل لغة القصائد وأساليبها وصورها، ورموزها وأبعادها، والتناصّ فيها، وأشكالها وبناها الإيقاعيّة والعروضيّة، إلى جانب دراسة نصوص نثريّة للشاعر يحيى السماوي، وردت في عمله (ملحمة التكتك)، ولا يغفل الباحث عن طرح عدد من النتائج في نهاية كلّ فصل من فصول كتابه.

أما في الفصل الثاني فيؤكد الباحث على موضوعي الوطن وتشرين في قصائد "الشاعر المغدور صفاء السرّاي" المكتوبة بالفصحى والعامّيّة، سواء الواردة في (ديوان ابن ثنوة)، أو في قصائده الأخرى. يسلط الباحث الضوء على "عشق السرّاي للعراق وأمله بولادة جديدة للوطن المظلوم، والتزامه بمبادئ ثورة تشرين، ودفاعه عن الفقراء والمظلومين، ووقوفه ضدّ سالبي الحياة واللصوص والفاسدين والمنافقين...". يكتب المؤلف عن معاناة السرّاي الذاتيّة ومعاناة أمّه، ويراها ذات صلة بهموم وطنه وآلام شعبه. وبقدر ما يتوقّف الباحث عند أحزان السرّاي وآلامه، ولغته الشعرية الغاضبة في الموضوعات السياسيّة والاجتماعيّة، فإنّه يتابع نتاجه في موضوع الحبّ والمرأة، ليكتشف لغة شعرية عامرة بالشفّافة في هذا المجال. يلفت الباحث انتباه القارئ في هذا الفصل إلى اهتمام السرّاي في نصوصه المؤلفة بالفصحى ببناء القصيدة التقليديّة، وبممارسة قصيدة النثر والخاطرة والحكاية والمونولوج، بينما تراه يهتمّ في قصائده المنظومة بالعامّيّة العراقيّة بالإيقاع الغنائي في مجالي الوزن والقافية. ويخلص المؤلف إلى أنّ قصائد السرّاي تعكس "مقدرة فنّيّة واعدة بالنضج لبناء تجربة خاصّة به، نظرا لامتلاكه آليّات كتابة القصيدة بشكل واضح، فضلًا عن معارفه الثقافيّة غير القليلة، وفطرته الشعريّة وموهبته".

يلاحظ الباحث في الفصل الثالث أنّ عددًا من قصائد الشعراء الشباب قد ولدتْ فعلا في ساحات ثورة تشرين، وكان خطابها بطبيعة الحال جماهيريًّا، وثوريًّا متحمّسًا، لكونهم عاشوا أحداث الثورة اليوميّة، واشتركوا فيها. كانت كتاباتهم تتسم بالواقعيّة والالتزام بقضايا الوطن ومآسيه، بتشرين والشهيد والأمل، معبرة عن إصرار قوي على مقاومة الظلم واللصوصية وتغييب الدولة، والعمل على تعرية المتاجرين بالقيم والأخلاق، ورفض الاحتلال والهيمنة على شؤون البلد مهما كان مصدرهما، والدفاع عن القيم العليا للإنسان وإشاعة المحبة والجمال، كل ذلك بغرض "استعادة العراق وسيادته من جديد". تناول المؤلف الجوانب الأسلوبية والشكلية في النصوص الشعرية التي يراها تتراوح بين العمودي ونظام التفعيلة (وهو قليل)، وقصيدة النثر، ومنها ما جاء بأسلوب الحكاية، وهو كثير. تبدو لغة هذه النصوص متفاوتة من حيث الاستعانة بالأساليب والمحسّنات البديعيّة والصور البلاغيّة، وتبدو بعض القصائد قد صيغت باحترافيّة، بينما جاء كثير منها عفويًّا لا يخلو من الحماسة، ولكنّها تبقى نتاجات تعكس رؤية شعريّة تجريبيّة، بهدف بناء خطاب جمعي ناضج، يصبّ في الفضاء العامّ لحراك تشرين. ويذكر المؤلف بأن قصائدهم عبارة عن "تجارب أولى، ولا يجوز تحميلها أكثر ممّا هي عليه بنية وشكلًا، وقد استطاعت أنْ تشغل مكانًا مثيرًا للإعجاب والاهتمام في الساحة الأدبيّة الشبابيّة"، ومواقع التواصل الاجتماعي.

يتناول المؤلّف من خلال قراءة نقديّة ديوان الشاعر الراحل موفّق محمّد (بين قتلين)، وقصائد أخرى من خارجه في الفصل الرابع، ويخلص إلى أنّ خطاب الشاعر يتسم بصوت عراقي وطني ملتزم ومتمرّد، صريح وجريء، غاضب وحزين، بنبرة ساخرة، تتخلله مفارقات غير قليلة، إلا أنه من الجانب الآخر خطاب تشريني، وإنْ لم يصرّح بـ “تشرين" مباشرة، وإنّما بدلالات تشير إليه. ويرى المؤلف بأن الشاعر غالبا ما يطرح في نصوصه خيارين: "خيار مرّ وآخر أمرّ منه، كأنه الموت نزفًا بالاعتقال، والموت نزفًا بالاستبداد والكاتم والقنّاص". يكتب الشاعر كثيرًا عن نزيف الدم العراقي، ساعيا لفضح خطاب وممارسة الدجل والنفاق السياسي، وخداع الساسة الذين لا يحترمون المواطن، ولا يهتمّون بآلام العراقي ومصائبه، بينما هم يستحوذون على ثروات العراق وقرارته، "لا يعرفون العدالة والرحمة والإنسانيّة".

يُظهِر هذا الفصل وجود قصائد طويلة للشاعر، مركّبة وملحميّة، منظومة في مفاصل متعدّدة، وأخرى قصيرة. وهي قصائد تحفل بالتاريخ وأحداث الواقع الراهن، ويقوم الشاعر بإثرائها بمعارفه وثقافته، مستفيدا من التضمين والاقتباس وربما التناصّ مع الشعر العربي وآيات من القرآن، والأمثال والأغاني، وخاصّة العراقيّة، والتراث الشعبي، مازجا بين اللغة الفصحى والعامية، القصيدة الموزونة والنثرية وقصيدة النثر، بين التكثيف والإسهاب. وعموما تغلب على شعره قصيدة النثر والشعر المنثور (النثر الشعري)، ثم قصيدة التفعيلة والقصيدة التقليديّة، والمزج أحيانًا بين قصيدة النثر والتفعيلة. ويرى المؤلّف أنّ قصائد موفّق محمّد "لا تستسلم لشكل ما، وإنّما هي حرّة، بعيدة عن القيود، ما دامت تعكس وعي شاعر مجرّب في إبداعه، وعاطفة إنسان حسّاس، يعاني ما يعانيه العراق وضحاياه، وينتصر لآمال شبابه، وهموم فقرائه".

يحتوي الفصل الخامس على قراءة في مجموعة (ملحمة التكتك) للشاعر يحيى السماوي، التي تضم نصوصا شعريّة ونثريّة، تخلص إلى أنّ هذه النصوص تعكس أيضا نهجا ملتزمًا بخيار وطني وإنساني، خطابا مرتبطًا بالعراق وقضايا شعبه، ومتفهما لدواعي وطبيعة ثورة تشرين، ومتضامنًا مع المعتصمين والمتظاهرين والشهداء. ويلاحظ المؤلف أيضًا في نصوص الشاعر بروز صراع بين عراق الجياع والثوّار والمخلصين والثابتين على آرائهم من جهة، وعراق اللصوص والفاسدين والمنافقين من جهة أخرى، بين عراق بتاريخه الرافديني وما بعده، وعراق بحاضره الكالح التعيس، وكثيرًا ما يؤكّد الشاعر على أهمّيّة التغيير، بغية تحويل الحلم العراقي إلى واقع معيش.

تتراوح قصائد الشاعر في هذه القراءة، بين القصيرة ولها الغلبة، والطويلة وهي قليلة، أمّا نصوصه النثريّة فيقترب عدد منها من الشعر المنثور، وكثيرًا ما يوزّع الشاعر معمار سطور هذه النصوص بشكل "شعري"، وهي تغتني بجو أقرب إلى ما هو شعريّ. "نصوصه تشبه الومضات، أو الخواطر، أو الحِكَم، وذات فِكَر ترتبط بحراك تشرين، والصراع، والقيم الوطنيّة والثوريّة، والجمال والمحبّة". من ناحية أخرى، يشير المؤلّف إلى ورود نصوص في ديوان الشاعر ذات بنية فنّيّة أقرب إلى شكل التوقيعة، أو الهايكو، أو المقطوعة، وأنّه يستخدم في نصوصه الشعريّة والنثريّة "لغة مفهومة، ولكن عميقة، ومقتصدة، ويهتمّ كثيرًا بالتناصّ، خصوصًا الإسلامي من القرآن والحديث النبوي، ولم يخفِ تفاعله مع هذا التراث ورموزه".

التكتك كان حاضرا بسخاء في نتاج التشرينيين والمتعاطفين معهم. وكما سنرى، يركز الفصل السادس من الكتاب على قصائد الشاعر حازم رشك التميمي في ديوانه (لافتات ثورة تشرين: إيقاع التكتك). تتوزّع فيه هذه اللافتات بين لافتات الثورة والشهيد، وهي الغالبة، فلافتات المدن العراقيّة، ثمة لافتات الوطن – العراق، ولافتات الأمّ – المرأة. وهناك لافتات أخرى متنوّعة وردت بصيغة فِكَر، أو كخواطر ذات تصوّر فلسفي، وأخرى بأسلوبي الحكاية والمونولوج. يرى المؤلّف أنّ الشاعر كان موفّقًا في اختيار عناوينه، وبناء فضاءاتها، وأنّ خطابه يتسم بالالتزام بقضايا العراق وثورة تشرين. واللافتات تتنوّع فِكَرها بدلالات واقعيّة من خلال لغة انسيابيّة، ومنها ما يأتي بمشاهد وصور، ورموز فنّيّة وصوفيّة كالحرف والطائر، وفيها مفارقات، وتناصّ مع بعض الأمثلة الشعريّة أو النصوص الشائعة، مع توظيف للبعد الديني الإسلامي والمسيحي والصوفي، مستدعيا في بعضها تاريخ وادي الرافدين، وتاريخ ما قبل ظهور الإسلام. ومفردة اللافتة كما هو شائع تقترن بالأدب الملتزم لأنها تذكرنا بالشعارات الشعارات السياسية التي لابد من توظيفها بمهارة كي لا تسقط القصيدة في شباك الركاكة والنثرية المفرطة.

ويتّضح لنا من قراءة الباحث أن هذه اللافتات تحافظ على طبيعتها القصيرة بشكل عامّ، وجاءت أشبه بالأغاني، أو الأناشيد، أو الخواطر، وقد وردت لافتات طويلة أيضا، استعان فيها الشاعر بإيقاعات الوزن الواحد والقافية الموحدة، ويمكن اعتبارها أيضا "ثريّة في معانيها وفِكَرها، ووردت في فضاء الحبّ وتشرين والعراق وذي قار، ودجلة والفرات، والمدن كبغداد، والمشخاب، والناصريّة، ولغتها مفهومة ومقتصدة"، حسبما رأي الباحث.

تتّصف قصائد الشاعر عدنان الفضلي في مجموعته (مرايا عمر سعدون) الواردة في الفصل السابع ببعد شبابي، وتستند بنيتها إلى شكل قصيدة النثر مع وجود إيقاعات في بعض مفاصلها، ويعززها الشاعر بأفكار وأحداث مختلفة. مرايا هذه المجموعة تعكس صورة الشخصيّة والحدث والمكان، وقد أهداها إلى المؤمنين بالوطن في فضاء حراك تشرين وشهدائه. يوضّح مؤلّف الكتاب أنّ قصائد الشاعر أشبه بقصص أو سير شهداء على وجه الخصوص، ومسعفات ومسعفين، ومعتصمات ومعتصمين وثائرين، ونصب وجداريّات، ورموز. قصائده توثيق لأزمنة، وعدد من الأماكن والساحات كساحة التحرير وساحة الحبّوبي وساحة الاعتصام في ميسان، ونصب الحرّيّة، وجسر الجهوريّة، وجبل أُحُد - "المطعم التركي"، وبعض المدن كبغداد والناصرية وميسان.

للشهيد وعلاقته بالمكان والزمان مكان بارز في نصوص الفضلي، يستدعي فيها حضارة وادي الرافدين، ولا سيّما السومريّة، وتتراسل فيها الألوان والمجرّدات والمحسوسات. وهذه النصوص ذات صوت تشريني ملتزم، إنه "خطاب شاعر شاهد على حراك تشرين، ومشارك فيه أو متضامن معه، وعرف عددًا من شهدائه والمنخرطين فيه عن قرب"، كما يذكر المؤلّف.

يضمّ الفصل الثامن قراءة في مجموعة (تشرين) للشاعر غيد الغانمي، الذي يركز على خطاب وطني غاضب جلي في قصائده، ملتصق بالعراق، وملتزم بمنطلقات تشرين، ومشارك فيه، معارض لـ "استغلال الدين لأغراض سياسية". ويرى الباحث بأن نصوص الغانمي تعكس بعدًا جماهيريًّا، وهي تعبّر عن الضمير الشعبي الحي، متناولة الواقع بأفكار ومقارنات، وموضوعات "ترتبط بثورة تشرين وصورة الشهيد، والأمل بالتغيير، وتحدّي القاتل والقنّاص (...) والقوى الخارجة على القانون، وأوجه الصراع بين الحرّيّة والعبوديّة". يستعين الشاعر بمونتاج جامع للشخصيّة والمكان، لأزمنة عراقية سابقة وحاضرة، تبرز فيها معرفة بالتاريخ، ويلاحظ أن الشاعر يسخر فيها من سلوك ساسة السلطة، واستحواذ الغرباء على مقدّرات العراق.

تعتبر قصائده وفقًا للباحث، غنائيّة في الغالب، ذات إيقاعات قصيرة تعتمد نظام التفعيلة، أو بنية القصيدة التقليديّة، وتمتاز بلغة متفاوتة الأسلوب من حيث الصياغة والدلالة، ويستعين فيها الشاعر من وقت إلى آخر بالاسم والكنية لعدد من الشخصيّات ذات المستويات المتنافرة. يهتمّ الشاعر كذلك بالتناصّ والقصص القرآنيّة، نقتبس ما كتبه المؤلّف: "البعد الديني بارز في قصائده، ومنه الإيمان ببعض المعتقدات الدينيّة الإسلاميّة، على الرغم من موقفه الرافض لأدبيّات الإسلام السياسي...".

يتناول المؤلف في الفصل الأخير أي التاسع مجموعة شعرية صغيرة بعنوان (إلى أبطال تشرين) لتحرير رياض الخميسي، وقصائد متفرقة لمصطفى الركابي، وقصيدة (فراشات أكتوبر) لشاكر الغِزّي. ويرى الباحث غلبة البعد الجماهيري على نصوص هؤلاء الشعراء، والطابع التوثيقي "المرتبط بتشرين، والثائر والمتظاهر والشهيد، وسلوك السلطة والقوى الموازية لها، والحاكم والخائن والفاسد والمتاجر بالدين". ويرى الباحث أن موضوعات الشعراء الثلاثة تتمحور "حول الوطن، وساحات التظاهر والاعتصام والأحداث المرتبطة بها، وحضور الجسور، والمدن كبغداد وذي قار"، وأن خيار الشعراء لا يحيد عن الانحياز إلى "الثورة وشبابها، والتضامن مع شهدائها، وإدانة القتل والتنكيل..." والدعوة إلى التغيير.

يعرّج على لغة قصائدهم، فيجدها سليمة وفصيحة إلّا من بعض الهفوات والهنات هنا وهناك، فيها استخدام للانزياح (وإنْ قليلًا)، مع ميل في بعض القصائد إلى الإطراء والمبالغة. ويرصد الباحث اهتمام الشعراء بالمشاهد الشعريّة، والصور البيانيّة، والعناصر البديعيّة. يبيّن المؤلف أنّ الشكل الغنائي الكلاسيكي الجديد غالب على قصائد تحرير رياض الخميسي، وبعض قصائد مصطفى الركابي، وقصيدة شاكر الغزّي، إلى جانب قصيدة نثر واحدة للركابي. يكتب المؤلف عن "تفنّن الشعراء في عرض المعاني والرموز، والاستفادة من التناصّ، واستدعاء الزمن، والاهتمام بالأبعاد الدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والسيكولوجيّة، والمكان ومستوياته، واستدعاء شخصيّات من التاريخ القديم والمعاصر".

عمومًا، هناك قواسم مشتركة بين الشعراء جميعا، المدروسة قصائدهم في فصول الكتاب التسعة، يتمثّل بوجود خطاب أدبي ذي مرجعية شعبية، ملتزم بقضايا الوطن ومعاناة شعبه وآماله، بثورة تشرين، وتوثيق جوانب غير قليلة منها، وطموحات شبابها إلى التغيير، (انطلاقًا من شعارين رئيسين للثورة: "أريد وطنًا"، و"نازل آخذ حقّي"). وعلى الرغم من وجود تجارب مهمّة لدى الشعراء في كتابة النصوص، إلّا أنّ هناك تفاوتًا على صعيد فنيتها ولغتها وأسلوبها وطريقة طرح معانيها وتوجهاتها من حيث العمق والمكنة الأدائية، أو من حيث لغتها وبناها وأشكالها، وجماليّة صورها، وقد يكون السبب ناجما عن تفاوت في تجارب الشعراء من جهة ومتطلبات الحدث الآنية من جهة ثانية. وإذا ما عدنا من حيث بدأنا، أي إلى كلمة المؤلف الأخيرة، نرى أنّه من خلال دراسته ذات البعيدين النقدي والتوثيقي أراد أن يعكس تصوّره "كقارئ حاول التعريف بما نُشر ووضعه في إطاره السليم، ودراسته، انطلاقًا من العلاقة بين المبدع والناقد والقارئ في مجال التأويل أو التقييم. عمومًا".

يمكننا القول أخيرًا، إنّ هذه الدراسة النقدية - التوثيقيّة الموسّعة هي أوّل عمل أكاديمي رصين صادر باللغة العربيّة عن ظاهرة عراقيّة بامتياز، نقيّة، استثنائيّة، سلمية ومقدامة في تاريخ العراق المعاصر. ظاهرة تستحقّ دراستها بعمق وجرأة بعيدا عن الأهواء والأفكار المسبقة، لاستخلاص العبر منها، دفاعًا عن حاضر ومستقبل العراقيين، بغضّ النظر عن التسميات التي أطلقت عليها، من قبيل: "ثورة تشرين"، "انتفاضة تشرين"، "حراك تشرين"، "حركة تشرين". هناك من ضحّى بنفسه قتلًا وعوقّا وتشرّدًا وفقدانًا لعمله، أو دراسته، بدافع وطني نبيل وحتى بريء، في مجال التغيير الداخلي البنّاء المستقلّ من خلال الفعل اليومي الحماسي والتلقائي في مكافحة ودحر الظلم، والفساد، وكل ما يمت للاحتلال بصلة.

يا للأسف، لقد فقد العراق كثيرا بسبب ما تعرّض له المشاركون في تشرين فعليا وأنصارهم من ملاحقة وتنكيل وحرمان، كما فقد سمعته داخليًّا وخارجيًّا، مثلما فقد كثيرًا من أبنائه وهم في مقتبل العمر، وأصبح النظام يترنّح أخلاقيًّا واجتماعيا وسياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا.

للأستاذ د. عدنان عبّاس أكثر من عشرين كتابّا مطبوعّا في مجال الدراسات الأدبيّة والثقافيّة والتعليميّة، وتلك الجامعة لبحوث بعض المؤتمرات، وعشرات المقالات، وكان له نشاط أكاديمي متميّز ومؤثّر في محيطه، بالإضافة إلى كونه رئيسّا سابقًا (لعدّة دورات) لقسم الدراسات العربيّة والإسلاميّة في جامعة آدم ميتسكيفيتش بمدينة بوزنان (بولندا)، ومنظّمّا لعدد من المؤتمرات العلميّة، ومنها المتعلّقة بالعراق وإقليم كردستان، ومشاركًا في مؤتمرات علميّة غير قليلة داخل بولندا، ومؤسّسًا لورشة الدراسات الكرديّة في الجامعة المذكورة. حاضر حوالي تسع سنوات بجامعة صلاح الدين في أربيل بإقليم كردستان، وعمل في الأكاديميّة الكرديّة، ولم يهدأ له بال في المتابعة والتقصّي والبحث حتّى بعد تقاعده، والدليل على ذلك هذه الدراسة التوثيقية الموسّعة، وما صدر قبلها في غضون السنوات القليلة الأخيرة.

تمنيّت أن يُنشر هذا العمل الأكاديمي التوثيقي- النقدي المهمّ في بلاد وادي الرافدين، مهد وموطن انتفاضة أو ثورة "تشرين" قبل سواه، لأنه يخص العراق قبل كلّ شيء، ولا بدّ في النهاية من تشجيع ودعم الدراسات النقديّة والتوثيقيّة الرصينة لمثل هذه الانعطافات في تاريخ الأمّة العراقيّة، واستخلاص العبر منها فالعراق بحاجة ماسة جدا للقيام فورا بعملية تطهير ذاتي شبيهة بتلك التي قرأنا عنها في التراجيديات الإغريقية. من يقرأ تاريخ العراق المعاصر يرى أن العراق قد تخلف بما لا يقل عن خمسين سنة عن ركب الحضارة والتمدن. أدعوكم لقراءة هذا الكتاب بقوّة.

***

تحرير: هاتف جنابي

.......................

رابط الاطّلاع على الكتاب:

https://wydawnictworys.com/adnan-abbas-october-in-contemporary-iraqi-poetry.html