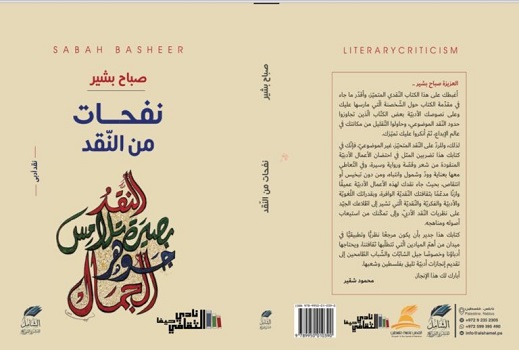

قراءة في كتاب

منير توما: تيمات ورموز لافتة في كتاب"نفحات من النّقد"

للكاتبة النّاقدة صباح بشير

اعتمدت الناقدة في العديد من موضوعات مقالاتها في كتابها الجديد الذي يحمل عنوان "نفحات من النّقد"، التركيز بشكل ملحوظ على الرمزية في تحليل الكثير من كلمات وعبارات في سياقات النص المنقود، مما يثري الرصيد الابداعي للناقدة الأستاذة صباح بشير في مجال النقد الأدبي، حيث ينسحب ذلك على النصوص النثرية والشعرية التي تناولتها بالنقد في كتابها، ففي النص الشعري لحسين السيّاب بعنوان "مطر على خد الطين"، ترى الناقدة في صورة المطر على الطين مشهدًا لبساطة الطبيعة وعظمتها، من حيث أن المطر يرمز إلى الحياة والخصوبة، بينما يرمز الطين إلى الأرض والوطن والانتماء.

من المهم التأكيد هنا أنّ الناقدة تأتي بتيمة الاغتراب والانعزال في المجتمع، وهي أزمة يعيشها الإنسان العربي، مما يوحي بوضوح أنَّ قصيدة حسين السيّاب تحمل رؤيته للعالم والانسان.

أمّا في قصيدة "حيفا النائمة" للأستاذ الأديب نايف خوري، فإنّ الناقدة تشير إلى أنَّ هذه القصيدة هي رمز للذاكرة المفقودة والأحلام المكبوتة، وتتميّز القصيدة بأسلوب الحنين إلى الماضي والإحساس بالفقدان والرجاء بمستقبل أفضل، ونحن نلاحظ في عملية النقد هنا لهذا النص الشعري، التعددية اللافتة في الأوصاف التي تحمل الكثير من الإيحاءات المتنوعة، التي أرادت الناقدة أن تستثمر في المجال الترميزي للكلمات.

وتتطرّق الناقدة الأستاذة صباح بشير في كتابها النقدي هذا إلى النصوص الشعرية المعنونة "بأقنعة الرهبة والصمت" للأديب الأستاذ صالح أحمد كناعنة، وفيه تذكر الناقدة أنَّ القصيدة تجسِّد قسوة الواقع، ومعاناة الإنسان وشعوره بالضياع، مُبَيِّنة أنَّ في داخل الإنسان شعلةً تحيي في قلوب البشر الأمل والحب والحياة. ونلمس هنا أيضًا أنّ الناقدة تشدّد على الرمزية (symbolism) حيث أنّ النص النقدي يتَّسِم بالإتيان برموز حول موضوعات متعدّدة المعاني، والدلالات شكلًا ومضمونًا، مع أنّ أسلوب الناقدة في هذا الصّدد يثير الإهتمام ويحفِّز على الاستبطان المعمّق (profound introspection) لما وراء رمزية الكلمة في النص.

في قصيدة "أعطني الناي وغنِّ" نجد تحليلًا رمزيًا جميلًا لا يثقل على مخيلة القارئ، وفيه ربط بين الطبيعة وحالة الإنسان وذلك بأسلوب رومانسي، أي بقالب رومانطيقي لفظًا ومعنىً، وتلمح تكرار حرف النون في كلمات تشير إليها الناقدة مثل "أنين"، "غنِّ"، وهذا التكرار في الحرف نفسه أي النون هنا يُعد مثلًا يذكّرنا إلى حدٍ ما، ولو كان ذلك بتحفظ، بما يعرف بلاغيًا بالجناس الاستهلالي وبالانجليزية مصطلح (alliteration) حيث يكون، وفقًا لهذا المصطلح، الحرف الأول الصامت Consonant letter من الكلمات المتتالية في جملةٍ ما متشابهًا أي مكرّرًا نفسه. وفي هذه التقنية البلاغية يكون تكرار الصوت الصامت من الكلمات هنا يعطي خاصية ايقاعية موسيقية أكثر تذكّرًا وتأثيرًا. وفي ذلك تتجلّى مهارة وبراعة الناقدة في تحليل رموز الكلمات التي تتضمن في محتواها وثناياها جانبًا من التطهير الروحي (spiritual purification).

وتتابع الناقدة في تناول قصيدة "الأطلال" للدكتور إبراهيم ناجي والتي غنّتها كوكب الشرق السيّدة أم كلثوم، وتقول الناقدة عن هذه القصيدة المغنّاة أنّها مرثية للحب الضائع وترنيمة للألم الذي لا يمحى بسهولة. ونحن نضيف على هذا الوصف بأنّ هذه القصيدة المغنّاة في رأينا هي تحفة إبراهيم ناجي الشعرية لما فيها من فرادة كملحمة شعرية شعورية (epic) تسجِّل وقائع حبٍّ عاثر عاشه الشاعر، وجسّدت مأساة حقيقية كان لها أثرٌ عميق في نفس الشاعر حيث بات الشاعر مجرد طلل روحي باهت، وباتت الحبيبة مجرّد طلل جسدي بالٍ، وهذا هو محور المأساة الذي صورته هذه القصيدة الغنائية المرهفة الشّفافة. وقولنا هنا إنّ قصيدة "الأطلال" هي ملحمة شعرية شعورية نابعٌ من كون الفن الجميل قادر على إدخال القارئ في عالمٍ باهر يفقد كل مقوّمات الرفض، بحيث يتقبَّل كل ما يقوله الشاعر عن طريق الإقناع الفني الذي لا يتأتّى إلّا من خلال البناء الدرامي للعمل الفني، فكيف إذا كان شعرًا فيه الشخصية الرئيسية هي الشاعر نفسه، وبالتالي تنضوي هذه القصيدة تحت بند الملحمة الشعرية الشعورية وتنتقل الناقدة الأستاذة صباح بشير إلى المجموعة القصصيّة "لماذا فعلت ذلك يا صديقي" للدكتور نبيه القاسم حيث يُسْتَخدَم في هذه المجموعة تقنية تيار الوعي (stream of consciousness) لكشف الشخصيات وأفكارها، كما تشكّل الرمزية فيها لغة ثانية على حد تعبير الناقدة، واللغة فيها موجزة سلسة وواضحة كما تشير الناقدة.

وفي نقدها لرواية "منزل الذكريات" للأديب محمود شقير، تبيّن الناقدة أنّ الكاتب يستخدم الزمن كسلاح للسخرية من الأوضاع الحالية، مُسخِّرًا فن الإسقاط (projection) في هذا السياق. وفي رواية "أولاد جلوة" للروائي قاسم توفيق، تخبرنا الناقدة أنّ أصداء صراعات الأمس ترِّن في الحاضر، وتعيق الانطلاق نحو مستقبل أكثر تحررًا وإشراقًا ليتبقى الوعي مرتهنًا بظلِ ماضٍ يأبى أن يزول. ولقد أحسنت وأجادت الناقدة في الإتيان بنماذج من مقولات وأفكار فلاسفة مشهورين حول موضوعات معينة لدعم بعض النواحي التحليلية الواردة في الرواية.

ونوّد أن نشير هنا بشكلٍ خاص إلى مقولة أعجبتني لنزار قباني أوردتها الناقدة في ختام مقالتها النقدية يقول فيها نزار: "لقد لبسنا قشرة الحضارة، والروح جاهلية." وحين نأتي إلى قراءة الناقدة لرواية "ممرات هشّة" لعاطف أبو سيف، ترى الناقدة أنّ استخدام تقنية الاسترجاع (flashback) سمحت للذكريات بالمكان بالظهور والإندماج في نسيج السرد، وتوضِّح أنّ التذكر ليس مجرّد استرجاع للأحداث، بل هو وسيلة لمقاومة النسيان والمحو والحفاظ مع الهوية الجماعية، وتصل الناقدة إلى نتيجة أنّ الذاكرة في هذا النص هي رحلة ذاتية تتغلغل في خبايا النفس البشرية، وتكشف عن هويتها. ونحن نضيف إلى هذا المعنى إلى أن استرجاع الأحداث في الذاكرة في هذا السياق يشكِّل رحلة عودة فكرية راسخة في اللاوعي البشري للشخصية (a journey of return to unconscious).

أما في رواية "أرملة من الجليل" فإنّ الناقدة تذكر أنه في هذه الرواية تتقاطع الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجماعية في لوحة متشابكة تشكِّل صورة بانورامية للحياة. وتشير الناقدة أنّ الخوف في الرواية يتحوَّل إلى خيط رفيع يربط بين مختلف مراحل الكاتب، بحيث يشكّل الخوف في رأيها موتيفًا في الرواية. وترى الناقدة أنّ "أرملة من الجليل" كان يجب تصنيفها كسيرة ذاتية لا رواية للارتباط الوثيق بوقائع حياة الكاتب وتجربته الشخصية الحقيقية، على الرغم من العناصر السردية المتوفرة فيهِ، ورغم السرد الغيري المتعلِّق بالأم. وعند هذه النقطة نتفق مع رأي الناقدة لأنّ مقوّمات السيرة الذاتية متوفرة بوضوح أن يكون بطلها شخصًا ذا تميُّز ظاهر في ناحية من النواحي، وقد توفّر هذا الشرط الأساسي في سيرة الكاتب الذاتية، علاوةً على أنّ السيرة الذاتية الحقيقيّة هي عبارة عن سرد متماسك منطقي لحياة الكاتب، مع التركيز على التأملات والانطباعات ذات الأبعاد المختلفة وعلى المعنى الكامن في حياة الكاتب أمام خلفية اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية أشمل منها.

في هذه الرواية تركّز الناقدة على القول بأنّ قصة الأرملة هي قصة صراع من أجل البقاء. ونحن يمكننا أن نصف قصة الصراع هذه بالتعبير الأجنبي بأنه (a survival story) حيث قاومت هذه المرأة الصعاب بوجود أسئلة فلسفية في مخيلة الكاتب حول الموت والفناء كما في الأعمال الأدبية للكاتب التشيكي فرانز كافكا، ونؤكد هنا أهمية ما تعرضه الناقدة من اقتباسات من الرواية.

وبانتقالنا إلى نقد الأستاذة صباح بشير لرواية "دروب العتمة" فإنّها تبيِّن للقارئ أنّ الكاتب يستخدم جانبًا ظاهرًا من تقنية التداعي الحر (free association) في علم النفس ليتيح للقارئ الدخول إلى عقل شخوصِهِ وفهم أفكارهم ونفسيتهم ومشاعرهم اللاواعية. ومن هذا المنظور، فإنّنا نتفاعل بإيجابية تامة لرؤية الناقدة في هذا السياق لأنّ التداعي الحر أو ما يُعرف أيضًا بالتداعي الطليق يقول من خلاله الشخص كل شيء في تلقائية دون انتفاء أو تعمّد، مهما كان تافهًا أو مستهجنًا، أي أنّ الشخص يعبِّر عن كل الأفكار التي ترد إلى ذهنه في عفوية أو نتيجة لعنصر بعينهِ إبّان مستدعياته. وهذا ما تقصد إليه الناقدة في نقدها التحليلي لهذه الرواية.

وفي الحديث عن كتاب "صيّاد.. سمكة وصنّارة" للأستاذ فؤاد نقّارة، فإنّ الناقدة تصف هذا الكتاب بكونه كتابًا يغوص ذاكرة البحر، ونحن نرى أنّ كلامها هذا ذو رؤى شاملة ويحمل توصيفًا صادقًا بكون البحر بمخلوقاته وأسماكه المتنوعة هو كائن حي عظيم الأهمية للإنسان، حياتيًا وإنسانيًا وغذائيًا واجتماعيًا، وقد أحسن المحامي فؤاد نقّارة صنعًا بتأليفه لهذا الكتاب الجميل شكلًا ومضمونًا، كما أجادت الناقدة في استعراضها الثري لكل ما أورده المؤلف في الكتاب من معلومات عن البحر وكائناته، ومن أوصاف مدعّمة بالصور الخلّابة للأسماك وعالم البحر.

ونختتم تناولنا بالتعقيب على نقد الأستاذة صباح بشير المتعلِّق بمعظم المجموعات الشعرية والروايات التي وردت في كتابها، بموضوع الفكر النسوي عند ماجد الغرباوي حيث تقول الناقدة أنَّ الغرباوي يؤكد أنَّ حرية المرأة واستقلالها مرهونة بالإقرار بإنسانيتها وهو ما سعت إليه المرأة منذ القرن التاسع عشر، وهو يرى أنَ الثورة النسوية الحقيقية هي ثورة فكرية وثقافية تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي على أسس إنسانية. ومجمل القول إنّنا نتماهى مع رأي الناقدة بقولها إن الغرباوي يقدّم رؤية لمشروع فكري يسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

وأخيرًا وليس آخرًا، فإنّه يمكن أن نوجز رأينا بكتاب الأستاذة صباح بشير "نفحات من النّقد" بالقول إنّها أبرزت منهجًا جماليًا يهتم بخصائص اللفظة في الشعر والنثر، وخصائص الأسلوب الشعري والنثري من حيث أنّ اللغة لا ينفصل فيها اللفظ عن المعنى، ولا الصورة عن التعبير، وبالتالي استخدمت الناقدة الترميز لدعم التيمات، أي الأفكار الرئيسية في العمل الأدبي. كما أنّ الترابط بين اللغة وموضوعات الشعر أو النثر أدّت بالناقدة إلى التزامها بالضرورة إلى الارتباط بالنص الذي أمامها، والتماس المقاييس الموضوعية للتذوّق الفني شعرًا ونثرًا.

وبهذا فإن الناقدة هنا بتحليلها الموضوعي قد ابتغت الإيضاح من خلال قراءة النص وتحليله من منحى إنساني يؤدي إلى نقد إنساني جوهره النقد السياقي (contextual criticism) الذي يتناول النصوص مستشعرًا كونه تجربة ذاتية فيما تصوّره النصوص الأدبية عبر اللغة لتنعقد الصلة بين ذات الناقد وذات الكاتب التي تهيمن على النص، فصباح بشير قامت بتحليل النص في معظم موضوعاتها تحليلًا دقيقًا مركّزًا بهدف الوصول إلى تفسير محدّد له من خلال التعامل مع الترميز في العمل الأدبي المنقود؛ لتصل إلى بلورة الموضوعة المركزية أو التيمة، وقد دأبت في عرض نقدها أن يكون الذوق الفني معيارًا للنقد، والبنية اللغوية هدفًا في النقد نفسِهِ، مما يشير إلى تميّز الناقدة صباح بشير بالمرونة وسعة النظر وجمالية التحليل، فلها منّا كل الثناء والإطراء على وضعها لهذا الكتاب مع أطيب التمنيات لها بدوام التوفيق والعطاء.

***

بقلم: الدكتور منير توما

......................

تحية للناقدة الأستاذة صباح بشير

أيا نجمةً بالنورِ فاضتْ صباحُها

فنالتْ بها الأوقاتُ أجملَ مَوْقفِ

*

حكى لُطفُها عن مَبْسَمِ الحُسْنِ وارتقى

بها كلُّ ذهْنِ موهوبٍ إذ وُفي

*

لقد ظَهَرَتْ منها المحاسنُ فاستوى

إليها بإعجابِ الورى كلُّ مُدْنَفِ

*

فلو صافَحَتْها يدُ موهوبٍ لاغتذى

بهِ ودٌّ عن طَبْعِهِ المُتَشَرِّفِ

*

هدانا بها باري الخليقةِ قادرٌ

كريمُ يدٍ في كُلِّ فَنٍّ مُثْقِفِ

*

وأكْرَمَها مِنْ عِلْمِهِ وجمالِهِ

روائعَ نَثْرٍ في الرؤى مُتَصَرِّفِ

*

تَهِلُّ صباحُ النَقْدِ في صَفْحاتِهِ

فَيُغْمَرُ طيبُ العِطْرِ في كُلِّ مِعْطَفِ

***

شعر: الدكتور منير توما - كفرياسيف

(اُلقيت في نادي حيفا الثّقافيّ بتاريخ 4.9.2025)