المجلس الفكري الـ12 بمراكش

خــــــاص: التأم أمس بمراكش، المجلس الفكري ال12 الذي يحتفي فيه حماة اللغة العربية للائتلاف الوطني من أجل لغة الضاد والمؤسسة الإعلامية المغربية كش بريس، بالمشاريع الثقافية الرائدة، منفتحة على التجارب والنصوص المتاخمة للعمق والتغيير وقنص المعنى.

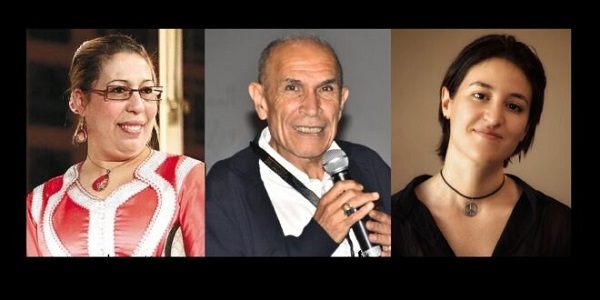

النسخة الجديدة من المجلس استضافت الروائي والسيميائي المغربي جمال بندحمان، من أجل تسليط أضواء ثرى حول مثنيه السرديين: "محنة ابن اللسان" و"يوبا أعراب"، حيث شارك اللقاء كل من المترجم والناقد محمد ايت لعميم، والباحث والإعلامي مصطفى غلمان، والأكاديمي والناقد عبد العزيز لحويدق، والباحث والكاتب عبد الحكيم الزاوي.

في مستهل المجلس الفكري الثاني عشر لتنسيقية الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بمراكش، أشرقت الجلسة الافتتاحية بكلمةٍ دافئة ألقتها الشاعرة والباحثة فوزية رفيق، لتضع الحضور في عمق الرؤية الفكرية التي تؤطر هذا اللقاء الثقافي الرفيع.

انطلقت رفيق من الوعي العميق بأدوار الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، باعتباره مشروعًا رساليًا ينهض بمهمة صون اللغة والهوية ونشر المعرفة العربية، وبناء جسورٍ حقيقية بين المجتمع والنخب الفكرية. ورأت أن مثل هذه المجالس الفكرية ليست مجرد تظاهراتٍ ثقافية، بل هي أفعال مقاومة رمزية ضد النسيان وضدّ التفاهة، لأنها تُعيد للغة ألقها، وللثقافة المغربية عمقها الإنساني والحضاري.

وأكدت الشاعرة أن مشروع حماة اللغة العربية لم يعد حلماً مؤجلاً أو شعاراً عاطفياً، بل تحول إلى رؤية ممتدة في الوعي الجمعي، تسعى إلى ملامسة جذور الهوية داخل المجتمع المغربي، وتغرس في الأجيال القادمة حبّ الكلمة وإيمانها بالمعنى. فهذه اللقاءات، تقول رفيق، ليست ترفاً فكرياً، بل رسالة مستمرة لإحياء روح الانتماء وتوطين المعرفة، حيث تتحول اللغة إلى أفق للكرامة وفضاء للفعل الثقافي الحر.

وفي لحظة شديدة التأمل، وقفت الشاعرة عند دور المثقف ومسؤوليته التاريخية في مواجهة الإكراهات الراهنة، معتبرة أن الصبر على المعيقات المادية والظروف الموضوعية هو جزء من جوهر الفعل الثقافي الصادق، وأن المثقف لا يُقاس بما يملك من أدوات، بل بما يحمله من قيمة ورسالة وإيمان بالإنسان. كما ذكّرت بأن المنح الربانية لا تأتي إلا لمن آمن بالعطاء والإيثار والمثابرة، لأن الثقافة ـ في جوهرها ـ حركة أخلاقية قبل أن تكون إنتاجًا معرفيًا.

بهذا الحضور الشاعري المتوهّج، افتتحت فوزية رفيق المجلس بلحظةٍ من النور والوعي والوفاء للغة العربية، لتمنح النقاش اللاحق عمقه الروحي والمعرفي، قبل أن يتوالى على المنبر عدد من النقاد والمفكرين لتناول تجربة الدكتور جمال بندحمان في روايتيه «محنة ابن اللسان» و "يوبا أعراب" ، في لقاءٍ احتفى بالمعنى، واحتفى بقدرة الفكر المغربي على إعادة صياغة العالم من داخل اللغة والرمز.

في حكمة العلامة ومكر المعنى، المشروع النقدي لجمال بندحمان

في البداية، جاءت مداخلة الإعلامي والباحث مصطفى غلمان، سابرة لاستكشاف كنه المشروع الفكري والنقدي للدكتور جمال بندحمان بوصفه أحد أبرز الوجوه التي أسهمت في ترسيخ الدرس السيميائي المغربي وإغنائه بأفقٍ فلسفي وتأويلي مغاير. فبندحمان، حسب غلمان، لا يتعامل مع السيميائيات كأداة لتحليل النصوص فحسب، بل كـ تفكير في شروط المعنى ومصائره داخل الوعي والثقافة.

وأضاف المتدخل، أنه من خلال أعماله المرجعية "الأنساق الذهنية في الخطاب الشعري وسيمياء الحكي المركب وصولًا إلى السيميائيات وآليات تشييد المعنى، بلورة رؤية تجعل من العلامة كائنًا معرفيًا يتقاطع فيه الفكر واللغة والوجود. فالمعنى عنده لا يُقرأ، بل يُبنى عبر فعل التأويل والإنصات.

وأكد على أن مشروع بندحمان النقدي يتسع في اتجاه الرواية، حيث تتحول أعماله السردية (محنة ابن اللسان ويوبا أعراب) إلى مختبر فكري يعيد من خلاله مساءلة العلاقة بين اللغة والهوية، بين الحكي والذاكرة، بين الكائن والعالم. فالرواية هنا ليست محض تخييل، بل تجربة فلسفية في مقاومة النسيان والعدمية.

وشدد على أن خصوصية مشروع بندحمان تكمن في نقله السيميائيات من التحليل الأدبي إلى التأمل الوجودي، ومن النظر في النص إلى التفكير في الإنسان ذاته. مبرزا أن العلامة في تصوره ليست رمزًا لغويًا جامدًا، بل حدثًا أنطولوجيًا يختزن صراع الكائن مع الغياب والمعنى.

وقال غلمان، إنه "في عالم تتآكله التفاهة وتُغمر فيه اللغة بالاستهلاك، يقدم بندحمان نموذجًا لما يمكن تسميته بـ النقد كحكمة للقراءة، حيث يصبح الفكر رحلة للبحث عن الإنسان الممكن، والمعنى فعل مقاومة ضد الصمت والفراغ. وهكذا يتجلى مشروعه كأحد أنضج التعبيرات عن الوعي المغربي المعاصر وهو يؤسس لثقافة تُصغي للعلامة وتحتفي بالمعنى في زمن العدم".

يوبا أعراب… حين تصنع الجغرافيا وعي الأمة

وتحت عنوان "حين تنتصر الجغرافيا على التاريخ – الشعب يبتلع القبيلة في رواية "يوبا أعراب" أبدع الأكاديمي والمترجم محمد أيت لعميم، قراءة فاحصة مستنيرة لرواية "يوبا أعراب"، يقترح منظورًا حادًّا ومغايرًا للعلاقة بين الجغرافيا والتاريخ، حيث تتحول المجاليات الطبيعية والرمزية إلى فاعل سردي يتجاوز دور الإطار أو الخلفية، ليصبح هو المحرّك الخفي لتكوّن الهوية ومصير الجماعة. فالجغرافيا، في هذا العمل، وفق منظور ايت لعميم، ليست معطى ساكنًا، بل قوة مولّدة للمعنى والتاريخ معًا، تُعيد ترتيب العلاقات بين الذاكرة والانتماء، وتضع القبيلة أمام امتحان الاندماج في وعيٍ شعبيٍّ جديد يتجاوز الانغلاق والحدود.

يرى أيت لعميم أن الرواية تنبني على جدلية الأرض والذاكرة، حيث تذوب القبيلة بوصفها بنية مغلقة في نهر الشعب الذي يتحرّك بوعي جمعي نحو مستقبل مفتوح، فيغدو المكان بوعيه الجغرافي والرمزي، بطلًا يتفوّق على سطوة التاريخ نفسه. وهنا ينتصر الفعل الجماعي على الحكاية الفردية، ويغدو الانتماء الجغرافي فعلًا تحرّريًا يخلخل ثوابت السلطة والهوية والدم، ليعيد بناء المعنى على أساس المشاركة لا الوراثة.

من هذا المنظور، تقرأ "يوبا أعراب" كـ رواية تحوّل وعبور، لا تروي فقط سقوط القبيلة، بل ولادة وعي جديد بالأرض والإنسان، وعيٍ يجعل من الجغرافيا مساحة للتعايش والتجدد، لا سجنًا للانتماء. فالمكان هنا ليس مجرد مسرح للأحداث، بل كائن دلالي نابض يحتضن التحول ويعيد تشكيل البنية الاجتماعية والرمزية في آن.

وهكذا، كما يشير أيت لعميم، ينتصر النص لما هو جماعي وشعبي ضدّ ما هو مغلق ووراثي؛ إنه انتصار الجغرافيا على التاريخ، حيث تتبدّد الحدود بين القبيلة والوطن، ويصبح الشعب هو الامتداد الطبيعي للذاكرة، والمكان هو اللغة التي تكتب بها الذات المغربية حكايتها الكبرى.

محنة ابن اللسان.. مختبر الحداثة السردية المغربية

أما ورقة الباحث والكاتب عبد الحكيم الزاوي، والمعنونة ب" الرواية المغربية وحداثة الأشكال السردية – رواية "محنة ابن اللسان" نموذجًا، فقد قدمت تأملًا عميقًا في تحولات السرد المغربي الحديث، بوصفها تجسيدًا لمرحلة جديدة من الوعي الجمالي والفكري في الكتابة الروائية. فالرواية، في منظور الزاوي، لا تُقْرأ بوصفها حكاية فحسب، بل كـ بنية فكرية وجمالية مركبة تعيد صياغة علاقة الأدب بالواقع، والذات باللغة، والمعنى بالتاريخ.

يرى الزاوي أن «محنة ابن اللسان» تنتمي إلى ما يمكن تسميته بـ حداثة الأشكال السردية المغربية، تلك التي تجاوزت الخطية الكلاسيكية نحو بناءٍ متعدد الطبقات، تتقاطع فيه الأزمنة، والأصوات، والمرجعيات الثقافية. فالرواية لا تقدّم زمنًا سرديًا متصلًا، بل زمنًا مجروحًا ومتشظيًا، يعكس قلق الذات أمام تحولات المجتمع، وصراعها مع فقدان اللغة كأداة للفهم والهوية.

ويوضح الزاوي أن الرواية تتحول إلى مختبر للوعي المغربي المعاصر، إذ تستثمر تعدد الأصوات لا كمجرد تقنية سردية، بل كاختيار فكري يؤمن بأن الحقيقة لا تُقال بصوت واحد. فكل شخصية في الرواية تمثل شظية من الذات الكبرى، وكل صوت يعبّر عن توتر بين الفرد والجماعة، بين الرغبة في القول واستحالة القول في زمن ينهار فيه المعنى.

كما يشير إلى أن «محنة ابن اللسان» تؤكد قدرة السرد المغربي على ابتكار لغته الخاصة في مقاربة الواقع، لغة تتقاطع فيها الفلسفة والشعر والسياسة، لتصوغ نصًا مفتوحًا على التأويل، ويمزج بين الجمالية والوظيفة المعرفية للنص الأدبي. فهي رواية تكتب الوجود من داخل اللغة، وتحوّل "المحنة" إلى سؤال عن الكينونة، عن علاقة الكاتب بلغته، وعن مصير الإنسان حين يفقد لسانه الذي يترجم العالم.

هكذا، في منظور ذات المتحدث، "لا تمثّل الرواية مجرّد تجديد شكلي، بل تحوّلًا أنطولوجيًا في وعي الكتابة ذاتها؛ إنها لحظة انعتاق السرد المغربي من التبعية للأنماط الغربية، نحو تأسيس تجربة سردية محلية تنبثق من رحم الثقافة المغربية، لكنها تنفتح على أفق كوني، حيث يصبح الأدب فعل تفكيرٍ في العالم ومرآة لتمزّق الإنسان الحديث بين المعنى والعدم".

التمثيل الجمالي في يوبا أعراب: من الصورة إلى الرؤية

المداخلة الأخيرة، صاغها قلم الأكاديمي والباحث عبد العزيز لحويدق، فقرأها عنه بالنيابة الباحث هشام لماني، في موضوع: رواية "يوبا أعراب: جمالية الصورة المركبة"، حيث يقدّم جمال بندحمان عملاً سرديًا يزاوج بين الفكر والجمال، ويجعل من الحكاية وسيلة للتأمل في سؤال الهوية والانتماء. الرواية تبني عالمها من فسيفساء لغوية وثقافية وتاريخية، حيث تتقاطع الأزمنة والأصوات، ويتحوّل التخييل إلى مختبر فلسفي للبحث عن المعنى، بحسب قول لحويدق.

وأضاف أن العنوان نفسه “يوبا أعراب” يختزل الأطروحة: لا نقاء في الهوية، بل تفاعل خلاق بين الأمازيغي والعربي، بين الذات والآخر. وتقدّم الرواية عبر دروس الماء والرمل والزربية والجسد رؤية تؤمن بأن الجمال في التعدد، والوحدة في التنوع.

وجماليا يؤكد الباحث المتحدث، تتخذ الرواية من الرحلة بنية سردية تعكس التحول والانفتاح، وتناهض الهويات المغلقة والخطابات الأحادية. فهي نصّ يتخطى المرجع ليؤكد أن الحقيقة متحركة، والهوية سيرورة لا تنتهي، وأن الانتماء إلى الجغرافيا والإنسان أعمق من أي أصل واحد أو نسب صافٍ.

من النقد إلى البوح: لحظة بندحمان الختامية

وفي أجواء استثنائية غمرتها الثقافة والفن، ارتفق المجلس فعالياته على وقع موسيقى أبدعتها الفنانة نزهة الجعايدي، التي أسرت الحضور بنغماتها التي تشبع الروح وتوقظ حواس المعنى، لتصبح الموسيقى جسرًا بين الفكر والوجدان، وبين النص الأدبي واللحظة الحية.

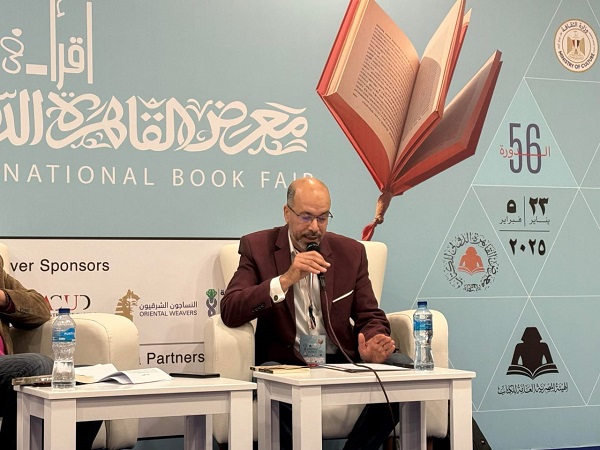

وفي ختام الملتقى، أطلّ المحتفى به الدكتور جمال بندحمان على المنصة بكلمة ختم بها اللقاء، حملت مزيجًا من البوح الصادق والرؤية النقدية العميقة. تحدث عن تجربته الأكاديمية والنقدية، مسلّطًا الضوء على منهجيته في السيميائيات، وعلاقته بالسرد والكتابة الروائية، مؤكّدًا أن الرواية بالنسبة إليه ليست فرعًا عن النقد، بل امتداد له في فضاء جمالي يسمح باختبار اللغة والمعنى داخل سياق التجربة الإنسانية.

وأشار بندحمان إلى أن أعماله الروائية، من قبيل "محنة ابن اللسان"يوبا أعراب"، ليست مجرد نصوص تخييلية، بل فضاءات تأملية تتجاوز حدود الحكي لتصبح أدوات لفهم الذات والهوية واللغة في تفاعلها مع المجتمع والتاريخ. كما أكد أن النقد السيميائي لديه يتعدى التحليل النصي، ليكون وعيًا بالإنسان من خلال علاماته، ومقاومة للنسيان وللفوضى الدلالية.

واختتم كلمته بدعوة إلى تمكين الفكر المغربي من استعادة حضوره، وإلى اعتبار الكتابة والممارسة النقدية مسؤولية ثقافية وأخلاقية، تؤكد على دور المثقف في بناء الوعي المجتمعي، والحفاظ على الذاكرة الجمعية، وإعادة بناء الأمل بالمعنى. وقد تفاعل الحضور مع كلمته بحفاوة، مدركين أن المجلس لم يكن مجرد لقاء أكاديمي، بل احتفاء بالمعنى والحوار الثقافي، وتجسيدًا حيًا لتلاقي الفكر والفن.

***