قراءات نقدية

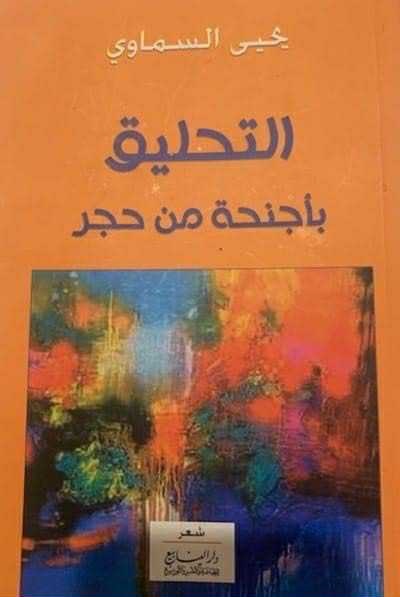

صالح الطائي: وحلَّق السماوي بأجنحة من حجر

يشكل ديوان "التحليق بأجنحة من حجر" علامة فارقة في التجربة الشعرية للشاعر العراقي يحيى السماوي، إذ يعبّر فيه عن جدلية الاغتراب والمنفى، وعن الشوق العميق إلى الوطن (السماوة/ العراق)، وعن هواجس الذات الممزقة بين الحب والحنين، وبين الأمل واليأس.

العنوان نفسه يحمل تناقضا وجوديا فالتحليق رمز الانعتاق والحرية، بينما الأجنحة من حجر تعبير عن الثقل والقيود والاستحالة. وكأن الشاعر يقول: إن الحرية نفسها مشروطة بعوائق قاسية، وأن الطيران نحو الحلم لا يتم إلا بأجنحة معطوبة أو مثقلة بالوجع.

إن الشاعر العراقي الكبير يحيى السماوي من الأصوات الشعرية العراقية التي ارتبطت تجربتها بالمنفى منذ عقود. فقد دفعته الظروف السياسية القاسية، والملاحقات الأمنية في عهد النظام السابق، إلى مغادرة العراق، فكان الاغتراب سمة بارزة في تجربته الشعرية. وهذا ما يفسر كثافة حضور الوطن في قصائده، حيث يتحول العراق إلى رمز للفردوس المفقود، وإلى جرح دائم يسكن النص.

في هذا الديوان، نجد امتدادا لثيمات شعرية ظهرت في دواوينه السابقة مثل "قليلكِ لا كثيرهن" و"الأفق نافذتي"، غير أن "التحليق بأجنحة من حجر" أكثر كثافة من حيث الحضور الوجودي والصوفي. وهو ديوان يتسم ببنية شعرية تزاوج بين القصيدة الحرة والنص المفتوح على النثرية الشعرية، مما يتيح للسماوي مساحة أكبر لاستيعاب القلق الوجودي والفلسفي الذي يطرحه. ويمكن أن نستشف البداية من قوله:

"وحدي وظلّي

بين أربعةٍ ونافذةٍ تُطلُّ على الحديقةِ

حيثُ لا شجرٌ ولا وردٌ سوى

شوكِ القلقْ" (ص: 4).

فهذه البداية تكثّف روح الديوان كله، إذ نجد فيها وحدة الذات، والغربة، وشوك القلق الذي يطوّق الإنسان في غربته. من هنا يمكن القول: إن هذا الديوان يمثل لحظة نضج تكاملي في مسيرة السماوي الشعرية، حيث تتداخل الأصوات الثلاثة الكبرى في تجربته: صوت الوطن، وصوت المرأة، وصوت الاغتراب الوجودي، لتشكل معا وحدة عضوية تعكس رؤية شاعر يكتب من منفى جسدي ومنفى روحي، ولكنه يُصرّ على التحليق ولو بأجنحة من حجر.

أما متابعة البعد الأدبي والفني من حيث اللغة، والصور الشعرية، والإيقاع، وبنية القصيدة، فيتأسس ديوان "التحليق بأجنحة من حجر" على لغة شعرية غنية بالصور والرموز والاستعارات، لغة تُزاوج بين البساطة في التعبير والعمق في الدلالة. وهذا ليس غريبا على يحيى السماوي الذي يمتلك قدرة خاصة على جعل اللغة اليومية العادية تتجاوز حدودها المألوفة لتصبح لغة رؤيا وحلم. ففي قصيدة "وحدي وظلّي" يقول:

وحقيبةٍ فيها من الكُتُبِ الكثير

وبعضُ ألبسةٍ مُغَلَّفةٍ ـ هـدايـا ـ والقليلُ من العطورِ

وشمعدانٌ بابليٌّ ليسَ أصليّاً

ولكن النقوش البابلية لا أدقْ" (ص: 4).

حيث نلحظ اللغة هنا مزيجا بين الواقعي: الكتب، الألبسة، العطور، والرمزي: الشمعدان البابلي؛ لتخلق مشهدا شعريا يفتح الباب لتأويلات تاريخية وثقافية، حيث يربط الشاعر بين ماضي الحضارة البابلية وحاضره المنفي.

أما صور الديوان الشعرية فهي مركبة ودينامية، تمزج بين الطبيعة: الحديقة، والريحان، والبحر، والتاريخ: أوروك، وبابل، وسومر، وبين الرموز الصوفية: الخمر، والطير، والنور:

"عبرتْ بيَ السبعَ الطباقَ

وسافرتْ بي في بحارٍ لم يزرها السندباد

وليس ينجو من زلازل مائها الضوئيِّ

إلا من غرقْ" (ص: 12).

وهي صورة تنفتح على فضاء كوني واسع، يمزج الأسطورة (السندباد) بالبعد القرآني (السبع الطباق)، في مشهد يرفع التجربة العاطفية إلى أفق كوني أسطوري.

ومن الناحية الإيقاعية، يميل السماوي إلى استخدام قصيدة التفعيلة، لكنه لا يتقيد بالوزن الصارم بل يترك للنص انسيابا نثريا أحيانا. هذا التداخل بين الوزن والنثرية يعكس القلق الداخلي للنص:

جرحٌ بلا نزفٍ

وحزنٌ دون أسبابٍ

وأفكارٌ مضببةٌ مشتْ بي

نحو فيءِ الصالة القزحية الأضواء

في قصر الغدير الرحب" (ص: 13).

وهنا غاب الوزن الشعري التقليدي لصالح إيقاع داخلي قائم على التكرار (بلا نزف، دون أسباب) وعلى تراكم الصور التي تولد موسيقى داخلية متوترة.

ومن أجل أن يبعث السماوي في القارئ دفء المشاعر لم يجعل مقطوعات الديوان قصيرة مستقلة فحسب، بل جعلها نصوصا متدفقة نابضة بالحياة، أشبه بتيار الوعي الشعري. فكثير منها تبدأ بلحظة يومية أو صورة بسيطة، ثم تتوسع عبر التداعيات لتصل إلى عوالم رمزية وفلسفية عميقة.

فعلى سبيل المثال تبدأ قصيدة "وحدي وظلّي" بوصف واقعي: نافذة تطل على الحديقة، لكن المقطوعة سرعان ما تتحول إلى رحلة وجودية تتأمل في معنى الغربة والمصير. من هنا يمكن القول إن البنية الشعرية عند السماوي تقوم على التصعيد التدريجي للصور والمعاني، حيث تتحول القصيدة من مشهد أولي محدود إلى فضاء كوني شامل.

أما البعد الوجودي في الديوان فقد أخذ حيزا كبيرا وشغل مساحة مركزية فيه، فالسماوي شاعر يعيش تجربة المنفى القاسية، وتنعكس هذه التجربة في قصائده التي تنضح بالقلق، والغربة، والبحث عن المعنى، والهواجس المتعلقة بالموت والحياة:

"جرحٌ بلا نزفٍ

وحزنٌ دون أسبابٍ" (ص: 13).

هذه هي بالضبط اللاجدوى التي تميز التجربة الوجودية، حيث يصبح الألم حاضرا بلا سبب ظاهر، ويتحول الجرح إلى رمز للوجود الإنساني الممزق. كذلك نجد حضورا واضحا للاغتراب:

"أمضيتُ نصفَ العمرِ منطفئَ الخطى

أقفو ضياعا بالمزيدِ من الضياعِ

ونصفهُ الثاني نزيلَ الغربتينِ

وها أنا وحدي وظلي

بين أربعة من الصخر الملون

استجير ولا أجار" (ص: 25).

فالاغتراب هنا مزدوج، لأنه غربة الوطن، وغربة الروح. وكأن الشاعر يعيش في منفى خارجي (الغربة الجغرافية) ومنفى داخلي (الغربة عن الذات). أما سؤال الموت والحياة فيحضر عبر جدلية الاستسلام والمقاومة:

"أفشلتُ نفسي

بامتحاني في دروس البحر

فاخترتُ الغرقْ

ليكون حبك لي إذا حان الردى

طوق النجاة" (ص: 27).

إن الغرق هنا ليس فقط موتا جسديا، وإنما اختيارا وجوديا يعكس صعوبة التوازن بين الحياة في المنفى والموت في الوطن. إنه خيار بين موتين، وكلاهما محاط باللاجدوى. وممكن أن نستشف من النماذج التي قدمناها أن البعد الوجودي عند السماوي هو القلق واللاجدوى، والمنفى المزدوج الخارجي والداخلي، وجدلية الحياة والموت كخيارات متساوية العبثية.

ومثله البعد الفلسفي نجده يتجلى في الديوان من خلال طرح أسئلة كبرى تتعلق بالحرية والقدر، والحضور والغياب، الكينونة والعدم:

"ما منقذي مني سوايَ

أنا عدوّي لو جنحتُ عن اليقينِ

وليس غيري من يقيني شر نفسي

من غوايتها

ولا غيري يقود خطاي نحو جنان فردوس

ونحو جحيم نار" (ص: 26).

فهذا المقطع يستحضر بوضوح الفلسفة الوجودية عند سارتر، وكيركغارد، وهايدغر، تلك الفلسفة التي تؤكد أن الإنسان مسؤول عن مصيره، وأنه هو من يختار خلاصه أو هلاكه.

فالفلسفة الوجودية عند هؤلاء تقوم على مبدأ جوهري هو حرية الإنسان ومسؤوليته عن وجوده. فالوجودية عند كيركغارد ذات طابع ديني؛ فهو يرى أن الإنسان يقف أمام الله حرّا، وأن خلاصه يتحقق بالإيمان الفردي الصادق لا بالمؤسسات أو القوالب. أما هايدغر، فوجوديته أنطولوجية، تركز على سؤال الوجود ذاته، وترى أن الإنسان (الدازاين) يعيش في قلقٍ أصيل لأنه يدرك فناءه، وعليه أن يختار العيش الأصيل بدلا من الذوبان في الناس. في حين أن سارتر جعل الوجودية ملحدة وإنسانية؛ فالإنسان عنده لا يُخلق بطبيعة مسبقة، بل يصنع ذاته باختياره الحر، وهو مسؤول بالكامل عن أفعاله ومعناها في عالم بلا إله. وملخص فلسفتهم ثلاثتهم هي الحرية والاختيار والمسؤولية، حيث يختار الإنسان خلاصه أو هلاكه بيده، ومركزها الحضور والغياب:

نزقي أضحى تقى من بعد طيشٍ

عدت كالأمس بتوليَّ المرايا

فاحفظي عن ظهر قلبي

أنت قد أصبحت لي مئذنة العشق

وإني منذ صليت بمحرابك

أصبحت بلال" (ص: 100)

تليه جدلية الوجود والعدم:

"ما انصفتني الغربتان ولا انا

انصفتها إلا هواك المنصفُ"

ومثلها:

سيان عندي أن أصنف مؤمنا

أو انني عبد الغرام أُصنَّفُ

ما دمت اعرفني فليس بضائري

إن قيل خطوي راسخ او أحنفُ"(ص: 91)

وبرأيي أن هذا الكم من البعد الفلسفي في هذا الديوان يضعنا أمام شاعرٍ يمارس فلسفة شعرية لا عبر المفاهيم المجردة، وإنما عبر الصورة والرمز واللغة الشعرية.

ولتعميق المعنى وتخليد الفكرة نرى للبعد الصوفي حضورا في الديوان عبر مزج الحب الإنساني بالحب الإلهي، وتحويل التجربة العاطفية إلى تجربة روحية:

"متوضئاً بنداكِ صليتُ الغروبَ

ميمماً نحو الوحيد الواحد الأحد الفؤادَ

ونحو خذرك مقلتي

وفمي توجه نحو كوثر زمزمكْ" (ص: 15).

فضلا عن الرموز الصوفية التقليدية مثل: الخمر والطير والبحر والنور، كما في قوله:

"أسقيكِ من خمرِ التبتلِ شربةً

هيَ للطريحِ من الهيامِ تطبُّبُ"

فالخمر هنا ليست خمرًا حسية، وإنما هي رمز صوفي للتجربة الروحية التي تفيض بالسكر المقدس. أما البحر، فيتحول إلى فضاء للامتحان الروحي:

"أفشلتُ نفسي بامتحاني في دروس البحر

فاخترتُ الغرقْ» ( 27).

ذلك لأن الغرق عند المتصوفة هو رمز للفناء في المحبوب أو المطلق، وهو المعنى الذي يعكسه النص. ويعني هذا أن السماوي استخدم اللغة الصوفية ليعبّر من خلالها عن تجربة وجودية عاطفية في آن واحد، حيث يتداخل المقدس بالدنيوي، والإنساني بالإلهي.

من هنا أعتقد، بل أوقن أن ديوان "التحليق بأجنحة من حجر" وهو بكل هذه الفخامة لا يمثل مرحلة متقدمة في تجربة يحيى السماوي، وإنما جاء متمما لتلك الفخامة التي وجدناها عند السماوي منذ سنين طوال وهي التي أهلته ليتربع على عرش الشعر العربي المعاصر، والدهشة التي أثارها هذا الديوان، ليس لأنه يمثل مرحلة متقدمة في مسيرة السماوي، لا أبدا، وإنما لأنه يعكس وعيا شعريا معاصرا ينفتح على أسئلة الكينونة، وفي الوقت ذاته يحافظ على الجذر العراقي العربي في صوره ورموزه، وهذا هو ديدن السماوي في الأعم الأغلب من دواوينه.

***

د. صالح الطائي