قراءة في كتاب

ليلى تبّاني: سيرة المعنى في الدين والظمأ الأنطولوجي

قراءة فلسفية في رحلة الإنسان إلى الله

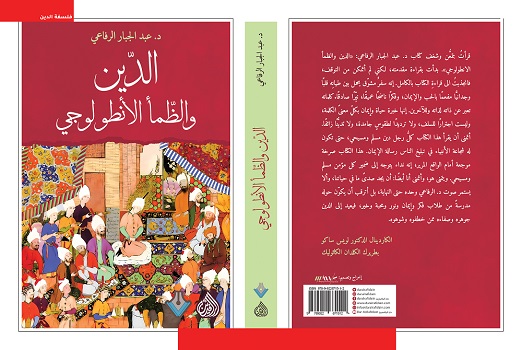

في زمن يغمر فيه الفراغ الوجوديّ روح الإنسان المعاصر، وفي وقت تهيمن فيه التكنولوجيات المعاصرة على عقل الانسان وعلى وجدانه وكيانه، يعود صوت عبد الجبار الرفاعي في كتابه " الدين والظمأ الأنطولوجي " (دار الرافدين، الطبعة الرابعة، 2023، 312 صفحة) ، ليذكّر فيه ، بأنّ ما فينا ليس عطشا إلى معرفةٍ عابرة ، بل ظمأ أنطولوجيٌّ إلى المعنى، إلى ما يتجاوزنا دون أن يفارقنا، إلى الله بوصفه الأفق الأسمى للكينونة. الدين عند الرفاعي ليس نسقا فقهيا ولا منظومة لاهوتية، بل هو حركة الوجود في الإنسان، تَوْقُه الأزليّ إلى ما يمنحه السكينة والاكتمال، وإلى ما يملأ الصدع الخفيّ بين الكائن وظله. يقول الرفاعي: "الظمأ الأنطولوجي هو حنين الكائن إلى المطلق، وتوقه إلى ما يثري وجوده ويمنحه سكينة لا تنضب" (صـ113).

هذا الظمأ لا ننشد منه ترفا روحيا، بقدر ما هو ضرورة وجودية تبرز أنّ الموت حقيقة وجودية؛ فحيث يوجد الموت، تنبثق الحاجة إلى الدين. الدين، كما يقول الرفاعي، هو الجواب الأنطولوجي الوحيد على تحدّي الفناء، لأنّه يمنح الوجود معنًى لا تقدر المادة على صياغته، ولا الفلسفة على استنفاده، يقول في هذا السياق: "ما دام هناك موت، فهناك حاجة إلى الدين، لأن الدين هو الجواب الوحيد لتحدي الفناء" (صـ114). هكذا يصبح الدين عنده جوابا أنطولوجيا على سؤال الكينونة، لا وعدا لاهوتيا مؤجّلا. وهو إذ يستعيد جوهر الدين كصوت في القلب قبل أن يكون خطابا في السلطة، يحفر عميقا في التجربة الداخلية للإنسان حين يفقد ذاته في ضجيج الجماعة، ليعيد تعريف الإيمان لا كيقينٍ جامد، بل كقلق مقدّس يطلع الكائن على سرّ الوجود: "الإيمان ليس يقينا جامدا، بل قلق مقدّس، بحث دائم عن الله في عمق الإنسان (صـ88)، الإيمان إذن ليس انغلاقا، بل انفتاح مستمر على اللانهائي. في مقابل هذا الظمأ الوجودي، يرى الرفاعي أن أخطر ما يهدّد الدين هو اختزاله في الإيديولوجيا حين يُحتكر المعنى في خطاب واحد، يُقدَّم بوصفه الحقيقة المطلقة ويغلق باب الاجتهاد وباب التفكير التأملي الناقد، إذ يقول: حين يُحتكر المعنى يُقتل الدين (صـ85). بهذا يضع يده على جرح الإنسان الحديث، لا في انحسار الإيمان بل في اغترابه داخل تديّنٍ بلا روح، تدين يغلق الأبواب بين الله والإنسان باسم الله ذاته، تديّن بمقاسات معيّنة كما أرادوه بعض حراس النوايا. من هنا تتخذ الحرية عند الرفاعي بعدا لاهوتيا، فهي ليست فعلا سياسيا بل استعادة للكرامة الوجودية: "الحرية لا تُمنح بل تُنتزع بشجاعة الإرادة ومغامرة العقل" (صـ215). الحرية شرط الإيمان الحقّ، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ما لم يكن حرّا، لأنّ الإيمان القسري عبودية لصورة الله في أذهان الآخرين، لا لله ذاته. الحرية هنا ليست نقيض الدين، بل جوهره الخفيّ الذي يمنح الإنسان القدرة على أن يقول "نعم" لله وهو واع بقدرته على أن يقول "لا". في هذه المسافة بين الحرية والإيمان، يلتقي الرفاعي بهايدغر والغزالي معا، فهايدغر في الوجود والزمان يرى أنّ الإنسان كائن قلق، منفيّ في العالم، لا يكتشف ذاته إلا في مواجهة العدم، أمّا الغزالي في" المنقذ من الضلال" فقد عاش قلقا مماثلا، حين تهاوت أمامه يقينات الحواس والعقل، حتى وجد الحقيقة في النور الذي أشرق في قلبه بإيمانية متعالية.

نخلص للقول بأنّ كليهما انطلق من القلق بحثا عن الحقيقة وانتهج سبيلا رآها مناسبة. الرفاعي يعيد هذا القلق إلى موضعه الوجودي كعطش أنطولوجي لا يُروى إلا بصلة بالإلهيّ. فإذا كان هايدغر يرى القلق طريقًا إلى الكشف عن الوجود، والغزالي يجعله طريقا إلى الكشف عن الله، فإنّ الرفاعي يجعل القلق طريقا إلى الإنسان ذاته، لأنه لا طريق إلى الله إلا عبر الإنسان. لذلك، حين يتحدث الرفاعي عن الإنسان، فإنّه لا يتحدّث عن الكائن البيولوجي أو الاجتماعي، بل عن كائن يُولد وحيدا ويموت وحيدا، يعيش تجربته الوجودية منفردا: "الإنسان يولد بمفرده ويموت بمفرده" (صـ30). إنّها تجربة العزلة الأنطولوجية التي لا يبدّدها إلا حضور المعنى، فالإيمان لا يُستعار من الجماعة، بل يُكتشف في صمت الذات وهي تواجه وجودها العاري أمام الله. غير أنّ هذا الإيمان ليس انفصالا عن العالم، بل انخراط فيه بعين ترى الجمال والرحمة في كلّ شيء. ففي فقرة من أجمل فقرات الكتاب، يكتب الرفاعي : "الفن يهب العالم جماله، والدين يهب العالم معناه" (صـ116). بهذا القول يجمع بين هايدغر الذي رأى في اللغة بيت الوجود، والغزالي الذي رأى في الجمال مظهر الحقّ، ليؤكد أنّ الدين والفن توأمان في رحم المعنى، كلاهما طريق إلى الخلود، أحدهما عبر الجمال، والآخر عبر الصلة بالله. من جوهر هذا الجمال ينبثق تصوّره لله، لا كإله الحرب والانتقام، بل كإله الرحمة والحياة: "الله ليس إله الحرب بل إله الحياة، وليس المنتقم بل الرحيم الذي يتجلى في جوهر الرحمة والمحبة" (صـ116). بهذا الانفتاح يدعو مفكرنا صريحا الى الرحمة والمحبّة، ويطهّر صورة الله من شوائب الإيديولوجيا، ليعيدها إلى أفقها الرحماني، حيث الله ليس فكرة بل حضور، ليس سلطانا بل نورا في الكينونة. يبدو ـــ وفي هذا الإطارــــ مفكّرنا وريثا فلسفيا لهايدغر حين يتحدّث عن نسيان الكينونة، وللغزالي حين يتحدّث عن ظلمة الحواس والعقل، لكنّه يتجاوزهما معا حين يجعل الله ليس فقط جوابا للقلق، بل شرطا للمعنى نفسه، إذ يدمج قلق هايدغر وطمأنينة الغزالي في وحدة أنطولوجية واحدة يرى فيها الإنسان كائنا في طريقٍ دائم إلى الله، لا يصل أبدا، لكنّه لا يكفّ عن المسير.

من الناحية المنهجية، يستعيد الرفاعي مفردات الفلسفة الحديثة، لكنه يعيد تأويلها بلغة القلب، فالوجود عنده ليس مفهوما مجرّدا بل خبرة تُعاش، والعقل ليس نقيض الروح بل بوابتها إلى النور. يقول الرفاعي: "الحرية الجوانية هي أن تحيا بإيمانك دون وصاية، أن ترى الله بعينك لا بعين الآخرين" (استنباط من فكر الرفاعي). هذا النداء الداخلي هو ذاته ما يسميه الغزالي "الذوق"، ويسميه هايدغر "الإنصات للوجود". حين نقرأ الرفاعي من هذا الأفق، نكتشف أن الدين عنده ليس موضوعا للإيمان فحسب، بل طريقة في الوجود، هو سيرة المعنى في الكائن البشري، منذ اللحظة التي يفتح فيها عينيه على العدم إلى اللحظة التي يغمضهما على الرجاء، هو الرحلة التي يعبر فيها الإنسان من الظل إلى النور، من الخوف إلى الحب، من القشرة إلى العمق. يرى الرفاعي أن فقدان المعنى هو الخطيئة الأصلية لعصرنا الحديث، فالعالم الذي امتلأ بالعلوم والتقنيات خسر الإحساس بالقداسة، فصار الإنسان مريضا باللاجدوى. لهذا يعود الرفاعي ليقول إن الدين ليس نقيض العلم، بل دواؤه الأنطولوجي، لأنّه يردّ للوجود "هالته" كما قال فالتر بنجامين، أي ذلك البريق الذي يجعل الأشياء أكثر من مادتها . الدين بهذا المعنى ليس هروبا من الواقع، بل إدراكا لعمقه الغائب.

في فصل "نسيان الذات" يقدّم الرفاعي نقدا للشمولية بكلّ أشكالها مثل نقد الفلاسفة الأوروبيين ما بعد الحداثة، خاصة فرانسوا ليوتار وميشيل فوكو. يرى الرفاعي أن الإنسان فقد ذاته حين ذاب في الجماعة والأيديولوجيا، تماما كما قال ليوتار إنّ "السرديات الكبرى" ألغت صوت الفرد باسم الحقيقة المطلقة. عنده، ونسيان الذات هو الوجه الديني للشمولية، حيث تُحتكر الحقيقة باسم الله وتُصادر حرية الإنسان في الإيمان والتفكير. لذلك يقول: "الإنسان يولد بمفرده ويموت بمفرده" (صـ30) إعلان أنّ الإيمان تجربة شخصية لا تُستعار من الجماعة، وليس للإيمان وصاية ولا وشاية ولا مصادرة. بخلاف فلاسفة ما بعد الحداثة الذين انتهوا إلى نسبية وعدمية، يقترح الرفاعي بديلا رحمانيا: العودة إلى المعنى الداخلي للدين كحاجة وجودية تُحرّر الإنسان ولا تسجنه. الرفاعي يلتقي مع ليوتار في نقد الشمولية، ويخالفه في النتيجة، فبينما انتهت الفلسفة الغربية إلى العدم، يدعو هو إلى إحياء المعنى والرحمة والمحبة داخل الذات. ويلتقي مع فوكو في نقد السلطة الدينية والمعرفية، إذ يقول: "احتكار إنتاج المعنى الدينيّ يعني احتكار الله" (صـ171). لكنّه يتجاوز فوكو إلى أفق روحي، فبينما فوكو يفكّك السلطة، يعيد الرفاعي بناء الذات المؤمنة الحرّة التي تواجه الله مباشرة دون وسائط مؤسسية، يلغي الأوصياء على الدين. أما نيتشه، الذي أعلن "موت الإله"، فقد أراد بذلك نهاية الإله الأخلاقي الذي صنعته المؤسسات لا نهاية الله الوجودي، فيردّ الرفاعي بعمق حين يقول: "حين يتحوّل الدين إلى نصوصٍ جامدة، ويختفي فيه البعدُ التجريبيُّ، يغيب اللهُ من حياة الإنسان" (صـ157). فهو يحيي الله الذي أَماتَه نيتشه، لا في السماء، بل في قلب الإنسان الذي يستعيد التجربة. هكذا يلتقي الرفاعي مع نيتشه في نقد الإله الميتافيزيقي السلطوي ويخالفه في النتيجة، فبينما رأى نيتشه الخلاص في الإنسان المتعالي، يرى الرفاعي الخلاص في الإنسان العارف. في فكر الرفاعي، الدين هو ما يملأ الفجوة بين وجود الإنسان وحدوده، وما يعيد له المعنى بعد أن فرّ من الإله المؤدلج إلى الفراغ.

في هذا الامتداد، يصبح الغزالي أصلا روحيا، وهايدغر مرشدا أنطولوجيا، وفوكو ناقدا للسلطة، وليوتار محلّلا للتفكك، ونيتشه صرخة إنذار ضد موت الروح. أما الرفاعي، فيوحّد هذه الأصوات في نغمة واحدة بأن لا خلاص من العدم إلا بالمعنى، ولا معنى بلا إله، ولا طريق إلى الله إلا عبر الإنسان ذاته. لذلك حسب ما ورد: "التديّن الذي لا يُنقذ الإنسانَ من خوائه الوجوديّ، ولا يروي عطشَه إلى المعنى، هو تديّنٌ يطفئُ الروحَ لا يُحييها" (صـ165). في نهاية رحلتي القرائية التأملية الممتعة لكتاب " الدين والظمأ الأنطلوجي"، انجلى عنّي اللبس كما للقارئ، بأنّ الدين عند الرفاعي ليس لاهوتا، بل أنطولوجيا للرحمة، وسيرة للمعنى في صحراء الوجود. الإنسان فيها لا يطلب الله لينجو، بل ليكون؛ لأن الله، في فكره، ليس الغاية التي تُدرك، بل الطريق الذي لا يُفارقنا ونحن نسير فيه إلى ذواتنا، إلى المعنى الذي يسكننا منذ الأزل، للننجو بواسطة ذواتنا في طريقنا إلى الله.

***

ليلى تبّاني - كاتبة من الجزائر