أقلام فكرية

حاتم حميد محسن: هيجل مقابل شوبنهاور.. أيهما أكثر واقعية؟

الرجلان أحدهما نبي التقدم، والآخر فيلسوف الواقع، يكشفان عن السياسة خلف الأفكار وعن الرغبة الكامنة تحت العقل.

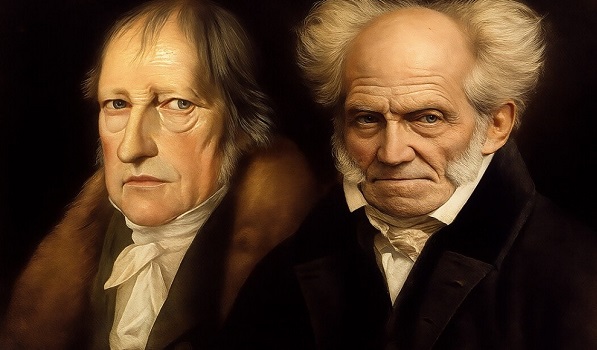

فيلسوفان عملاقان – هيجل وشوبنهاور – يجسّدان التوتر بين وعود العقل وقوة الإرادة. هما كانا معاصرين لبعضهما. وبقيا شخصيتين شاهقتين في الفلسفة، لكن قصتهما أيضا تكشف حقيقة النظام الاكاديمي حيث النجاح في الغالب لا يعتمد كثيرا على قوة الحجة بقدر ما يعتمد على الارتباطات والسياسات وروح العصر. كان هيجل نجم عصره. العديد سُحروا بتعقيديته ورؤيته للتقدم الإنساني. ديالكتيكيته وتاريخيته حفزت المفكرين بعيدا الى ما وراء عصره. حتى اليوم، العديد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع لايزالون يتكئون على هيجل. سلافوي جيجيك Slavoj Zizek،مثلا، يصر على انه هيجلي اكثر من كونه ماركسيا. لذا، دعونا نرى منْ هو هيجل.

في سنواته الأخيرة اصبح هيجل أستاذا للفلسفة في برلين، تحت علم ورعاية ملك بروسيا فردريك وليم الثالث. تعيينه في الوظيفة عام 1818 استلزم موافقة الدولة. الملك ووزرائه أرادوا من الجامعة الجديدة ان تجسد القيم البروتستانتية وسلطة الدولة. فلسفة هيجل في الدولة الرشيدة نُظر اليها كداعم قوي للملكية وهي آمنة سياسيا بما يكفي لإعتناقها. العديد من المعجبين به يفضلون تجاهل هذا. وبالنظر الى كل ذلك، كيف يمكن تفسير الفلسفة كمحررة وأيضا تعمل كتبرير للسلطة؟ البعض رأوا هيجل مرة كفيلسوف للحرية والعقلانية والتقدم. مع ذلك وبمرور الزمن، اتضح ان هذا خطير وساذج، شيء اوضحه كارل بوبر في كتابه المجتمع المنفتح واعداؤه. جادل بوبر بان رؤية هيجل تؤدي الى إضفاء الشرعية على السلطة تحت ستار العقل.

وبالنظر الى عالم اليوم، من الصعب انكار ذلك. العملية الديالكتيكية تبدو تتضمن خللا. العقل لا يحكمنا. معظم الأفكار لا تباشر عملية التفكير النقدي. نحن نعيش في عالم يمجد "التفكير النقدي"، ولكن في الغالب بدون تفكير حقيقي – بدون وسائل لإنجاز المركب synthesis . كل ما تبقى هو "النقدي"، صفة ملائمة لعصرنا. مُثل التنوير في الحرية والعقل والعطف حل محلها الانانية ومذهب المتعة والحوافز المدمرة. هذا يحدث في الحياة اليومية وبنفس القدر في قرارات القادة السياسيين.

لذا، نظرية هيجل، مهما كانت براقة، لا تصمد في العالم التجريبي. انها تفكير رغبي، بل ضباب خطير يخفي حقيقة ان العقل نادرا ما يقودنا. تعقيدية هيجل في الغالب تحميه من النقد. عندما يعارضه شخص ما، يكون الجواب انه لا يفهم. ولكن ربما هيجل كان يتعمد الخطأ، نبي التقدم العقلي اعطانا لعبة جميلة نستطيع من خلالها النظر بعيدا عن الاهوال التي يسببها العقل بالتحالف مع السلطة. انظر الى القرن العشرين: الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، او في القرن الواحد والعشرين حيث أزمات المناخ والحروب وعدم الاستقرار الاقتصادي. هل كان هيجل مخطئا، ام ببساطة انه مثالي جدا؟ هل كانت فلسفته تعطي الشرعية لما موجود سلفا؟ نيتشه ادرك ان عظمة الفلسفة تكمن في النظر ما وراء الزمن الحاضر. وفق هذا المقياس يكون هيجل قد فشل. احد معاصريه، نجح فعلا رغم ما تعرّض له من تهميش بسبب هيمنة هيجل. آرثر شوبنهاور احتقر هيجل. اتهمه بالغموض المتمثل بتغليف الأفكار الفارغة بلغة معقدة لإقناع الطلاب وإرضاء الدولة البروسية. لهذا، لم يكن نظام هيجل مسارا للحقيقة وانما لسفسطة مدعومة من الدولة. هو أيضا رتّب محاضراته بنفس وقت محاضرات هيجل بأمل المنافسة لكن قاعات المحاضرة بقيت فارغة. فشله في قاعة المحاضرة يذكّرنا بانه في الفلسفة كما في العلم، الحجة الأقوى لاتربح دائما.

مع ذلك، وبالرغم من تهميشه، استوعب شوبنهاور شيئا أساسيا حول زمانه والناس. بينما هيجل مجّد العقل، التقدم، والدولة الرشيدة، أصر شوبنهاور بان تحت كل ما لدينا من مُثل تكمن قوة عمياء غير رشيدة وهي الإرادة. هو رأى ان الكائنات البشرية لم تُحكم بالعقل وانما بالرغبات والخوف والكفاح اللامتناهي الذي لا يمكن لأي نظام ديالكتيكي تنظيمه. هو جادل ان الحياة هي صراع عبثي لا معنى له. العقل يلعب دورا لكن في الاغلب كخادم للرغبة.

التاريخ أثبت ان شوبنهاور صحيح اكثر من هيجل. الناس نادرا ما يتصرفون بدافع من العقلانية الخالصة، انهم يلوون عنق العقل لتبرير السلطة، الرغبة، او البقاء. اليوم، يتضح ذلك اكثر. مجتمعاتنا تتشكل بواسطة الاستهلاكية: رغبات لا متناهية للسلع، توق مستمر من شيء الى آخر، وبحث لا متناهي عن المعنى في السلع. هذا فقط على الصعيد الشخصي. على المسرح العالمي، السياسة تخضع لهيمنة الانانيين وليس العقل. القادة يندفعون بحوافز باطنية وبالرغبة للهيمنة. السياسة تصبح غاية بذاتها ومسرح للرغبة وليس سعي عقلاني للصالح العام. هذه القوى مجتمعة تشكل الأساس للعالم الذي يصنع رغبات جديدة وبلا نهاية، يدفعنا نحو التدمير الذاتي.

شوبنهاور كشف مالم يستطع هيجل كشفه: العقل ليس المبدأ المرشد للإنسانية. انه مثال، ليس واقعا. ومع ذلك، شوبنهاور لم يتركنا في يأس. هو قدم طرقا لإرخاء قبضة الرغبة.

الأولى هي الفن. في التأمل الجمالي نحن نوقف الرغبة ونخطوا خارج الكفاح اللامتناهي للحياة. بالنسبة لشوبنهاور، الموسيقى هي أعلى درجات الفن: انها عبّرت عن الرغبة ذاتها دون ربطنا بأي شيء للرغبة. للحظة، نحن نوقف الرغبة ونفكر فقط، متحررين من استبداد الكفاح.

الثانية هي العطف. عبر الاعتراف بمعاناة الاخرين كأقرباء لنا، نحن ننتقل الى ما وراء الايغو ونرتبط بإنسانيه مشتركة. العطف يكسر حلقة الرغبة المنعزلة.

والثالثة هي الزهد، إنكار متعمد للرغبة من خلال رفض الالتصاق الدنيوي. هذا الخط من التفكير لشوبنهاور اثّر على أعظم مفكري الحداثة، أمثال كامو وسارتر وحتى فرويد.

بالمقابل، ميراث هيجل بقي أملا تاريخيا بعالم أفضل، أمل ثبت انه فارغ، أقرب الى اللاهوت منه الى الفلسفة. لذا، فان المقارنة بين هيجل وشوبنهاور تعلّمنا درسا أوسع. نحن في الغالب اكثر اعجابا بالأنظمة المثالية مقارنة بالرؤى الواقعية. هذه النزعة تستمر اليوم ليس فقط في الفلسفة وانما أيضا في العلوم خاصة العلوم الاجتماعية حيث السرديات الكبرى والوعود في التقدم لاتزال تهيمن على التحليلات الرصينة للقوى التي تشكّل الحياة حقا. ربما حان الوقت للإعجاب بشخصية مثل شوبنهاور اكثر من هيجل. لأن شوبنهاور واجه الواقع مباشرة بدون تنكّر. وفي النهاية يُترك الامر للقراء: منْ هو زرادشت الحقيقي هيجل فيلسوف التقدم، ام شوبنهاور فيلسوف الواقع؟

***

حاتم حميد محسن