قراءات نقدية

نزار الديراني: فاعلية حوار الصورة الأنوية بين الخطاب التصويري والفن التشكيلي

جمالياً ودلالياً.. الشاعر موفق الحجار والفنانة بتول احمد نموذجا

بين الشعر والرسم شجون ورؤى، في كلّ منهما ينسج الفنّان أو الشاعر رؤيتهما وتجربتهما، الأوّل بالألوان والدوائر والأشكال، والثاني بالكلمات والصور.. فتتشابك وتتداخل هموم الشاعر والفنّان لتكشف لنا علائق جديدة وتصنع عالماً جديداً للصورة.

فالرسام يستعمل الريشة والألوان في تنفيذ مفردات اللوحة التشكيلية، في حين يستعمل الشاعر المفردات ويصوغها في قالب فنّي مؤثّر وفق نهجه ورؤيته الخاصة وعبر تقنية لغوية... كلاهما يتركان أثرهما في المتلقي سواء أكان مستخدماً المفردات والإيقاع أم عناصر فن الرسم.

ان الخاصية التصويرية في الشعر تجعله قريبا للرسم، ومشابها له في بعد اساسي من ابعاد التشكيل والصياغة، والتأثير والتلقي فالاعتماد على التصوير والتشخيص والتشكيل ظاهرة مشتركة بين الشعر والرسم، ربما ذلك كان السبب الذي اتكأ عليه الفيلسوف اليوناني سيمونيدس” (ت 465 ق. م) كي يقول:

(الشعر رسم ناطق، والرسم شعر صامت) في إشارته إلى علاقة فنية جوهرية بين الشعر والرسم، وان اختلفا في المادة التي يصاغ منها، وبنفس الصيغة يقول ليوناردو: "الرسم شعر صامت، والشعر رسم أعمى".

يعتبر النص الشعري من الوسائل التي مكنت الشاعر السوري المقيم في ملبورن موفق الحجار (في مجموعته الشعرية - أنتروبية شعرية) من رسم مسار حياته، رغم أن الشاعر في مجموعته هذه حاول ومنذ العتبة الأولى (الغلاف) توظيف الصراع النفسي الحاد الذي لازمه مع المتغيرات التي حوله والذي يوحي بها من خلال الغموض المتمثل بحجب الرؤية عن عينيه كي لا يرى ما يجري من حوله كونه قد تشبع من رؤيا المظالم، وحماية صلعة رأسه بكف يده كي يحميها من شظايا القذائف، إلا أن قصائده كشفت عن شغفها الحسي عبر التأويلات التي اتسعت في الرؤيا عبر تقانات الشكل الى حيث تفجرت طاقته الابداعية عبر لعبة الوصف، والتلمّس، وعبر التصاق القصيدة وملفوظاتها بهاجس كل منا. تمثلات الشاعر ليست بعيدة عن رؤياه الشعرية كونها تتقمط هواجسه حيث بدت قصائد المجموعة وكأنها مرايا، تتسع لمرآى أناه المنطوية كونها حكايات مسكونة بتمثلات وجودية، وحيث ينامُ كلُّ العاشقينَ على وسائد شوقِهمْ، وتضجُّ أركانُ السريرِ على أحاديثِ الأرقْ أما هو فهو يلوح، للرفاقِ وللحَكايا، والطُرُقْ (قصيدته مشهد ليلي في كوالالمبور).

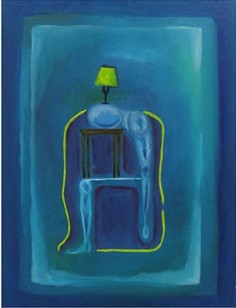

بالمقابل ركزت الفنانة بتول على اللون الأزرق الداكن لتشير الى عمقها الداخلي كي لا تستطيع العين المجردة رؤية ما تكتنفه في اعماقها، لذا تراهما قد حـشّدا عن طريق الحدس دلالاتهما بغية الكشف عن معاناتهما التي تجسد من خلال ذلك معانات شعبهما ليعطيا (لنصه / للوحتها) زخماً قوياً خدمةً لجماليته.

وهذا ما يقوله الشاعر في نصه (كلماتٌ غيرُ موجودةٍ في القاموس):

أبني غدي

أعلو على درجٍ من الخيباتِ

أختصرُ الصعودَ، بجملةٍ شعريةٍ،

أتعكزُ الماضي وتحملني الشجاعةُ

حينَ أسقطُ في الحنينِ

ولستُ أشكو.

النص ينطق من منطقة الجرح العميق لا من القاموس، حيث يلتقي الخوف والقلق بالحنين، والموت بالحياة، فهو يعاني انشطاراً داخلياً بين الواقع المدمّر والحلم المستحيل.

وبالمقابل تقف اللوحة الفنية للفنانة بتول بلونها الأزرق الداكن مع القليل من الاسود والابيض وهما في صراع دائم لاعتلاء الكرسي أو الهبوط في الفوهة. هي الأخرى تحاول أرسال أنويتها المحملة بآهات الشجون عبر ظلال يجسده التدرج بين الازرق الغامق (النيلي) والأزرق الفاتح من ذوات العلاقة الوطيدة بحياتها اليومية سواء في الداخل او في محطات المهاجر.

وبالمقابل تقف اللوحة الفنية للفنانة بتول بلونها الأزرق الداكن مع القليل من الاسود والابيض وهما في صراع دائم لاعتلاء الكرسي أو الهبوط في الفوهة. هي الأخرى تحاول أرسال أنويتها المحملة بآهات الشجون عبر ظلال يجسده التدرج بين الازرق الغامق (النيلي) والأزرق الفاتح من ذوات العلاقة الوطيدة بحياتها اليومية سواء في الداخل او في محطات المهاجر.

فاللون الأزرق بتدرجاته نحو الداكن وتزاوجه مع البنفسجي بتدرجاته أرادت به الرمز إلى مشاعر البرودة والعزلة والحزن لدى الإنسان، فضلاً عن الأبيض الذي يرمز إلى الصفاء، والهدوء، والأمل والى بصيص النور وتوليفه مع الاسود الذي يرمز الى العتمة في المسيرة. وكما في لوحاتها الأخرى تسيج الفنانة لوحتها بخطوط رفيعة قابلة للاختراق كاختراق الحدود.

كلاهما (النص واللوحة) تتشظيان في اعماقنا وتنقلنا بتجربتهما (الشعرية / الفنية) الى مديات بعيدة مما يسمح لإنعكاسات صورهما الشعرية والفنية من ملامسة ودغدغة أحاسيسنا الداخلية بكلمات وجمل مموسقة أو خطوط وألوان للكشف عن الأنا الكلية والتي تعمل مجتمعة كي تنحو بالإبداع نحو التوازن في تجربتهما. لاسيما فيما يتعلق بتكوين الصورة في اللوحة المرسومة والقصيدة المكتوبة.

فانحازت قصائد الشاعر السوري موفق مثلما لوحات الفنانة بتول الى مايشبه الهاجس اليومي، حيث يحضر الآخر في أعمالهما بوصفه رمزا ويحضر اعمال (الشاعر / الفنانة) بوصفها إنعكاسا لتصرفات ندهما الآخر عبر سيل من الصور الجميلة التي تشبه لوحات رسم، كما في قصيدته (توليبُ الأربعاء):

تقولُ يا صديقَنا:

لا شمسَ في ديارِنا

وماؤكَ القليلْ،

لا ينفع الورودْ! ونحن آسفونَ أن نقولَ

متعبونْ!

وآسفونَ: زهرةُ التوليبِ

لا تعيشْ!

في غرفةٍ صغيرةٍ

ليست بها فتاةْ

فاذهبْ بغيرِ رجعةٍ

وعانقِ الحياة!

الشاعر اشتغل على دلالة الذات بوصفها الفضاء الحضوري فتتفجر طاقتها في عملها عبر لعبة الوصف، والتلمّس، (وماؤكَ القليلْ لا ينفع الورودْ، زهرةُ التوليبِ لا تعيشْ في غرفةٍ صغيرةٍ، فاذهبْ بغيرِ رجعةٍ،...) لأن التأويل يتولد وفق مشاعره الشخصية، ومن خياله الخاص. فتصبح اللغة مُولّدا للغموض، فينمو الخيال، و يصبح العالم مدهشا، والحياة اليومية مقلقة.

وهكذا في لوحة الفنانة بتول، حيث اشتغلت هي الأخرى على دلالة الذات بوصفها الفضاء الحضوري فتتفجر طاقتها في عملها هذا من خلال إمرأة تقمطت الخوف والرعب وهي تحاول بحذر تلمس فنجان قهوتها. لقد جاء التوهج نحو آفاقها الرحبة في لوحتها هذه من خلال التزاوج بين اللون الوردي الفاتح والقهوائي الممزوج بالوردي وتوليفهما مع الازرق ليدلّ على القوّة والإثارة، العاطفة والحبّ. ويرمز إلى الدم وحبّ المغامرة لتقول لنا إنها موجودة مع الإنسان لتكافح معه رغم كثافة كتلة السواد (شعر رأسها) المخيفة والدالة على عربية النشأة. حيث استطاعت من خلال لوحتها هذه بث أحاسيسها الوجدانية.

وهكذا في لوحة الفنانة بتول، حيث اشتغلت هي الأخرى على دلالة الذات بوصفها الفضاء الحضوري فتتفجر طاقتها في عملها هذا من خلال إمرأة تقمطت الخوف والرعب وهي تحاول بحذر تلمس فنجان قهوتها. لقد جاء التوهج نحو آفاقها الرحبة في لوحتها هذه من خلال التزاوج بين اللون الوردي الفاتح والقهوائي الممزوج بالوردي وتوليفهما مع الازرق ليدلّ على القوّة والإثارة، العاطفة والحبّ. ويرمز إلى الدم وحبّ المغامرة لتقول لنا إنها موجودة مع الإنسان لتكافح معه رغم كثافة كتلة السواد (شعر رأسها) المخيفة والدالة على عربية النشأة. حيث استطاعت من خلال لوحتها هذه بث أحاسيسها الوجدانية.

تثير الألوان المستخدمة في لوحاتها ودرجة ظلالها انفعالات متعددة توحي من خلالها الفنانة بتول بحجم الصراع الذي تبنته (كناية عن أمهات شعبها في المخيمات والأزقة).

أن القيمة الجمالية للألوان فى العمل الفنى كهذا، لا تنحصر فى مجرد الإحساس باللون منفصلاً، وإنما متداخلا ومتفاعلاً، من خلال توليفاتها ما بين إدراكها المحسوس وتأملها كقيمة معنوية تؤلف بين عناصر (نفسية وذهنية وبلاغية).

استخدامها الكثافة في كتلها اللونية من خلال ضربة فرشاتها التي تجعلها تلامس السطح بقوة لتعكس لنا ما تذهب إليه عند مواجهة السلبية في أمر ما أو واقع ما حيث لا بد من تدمير ذلك الواقع الموصوف من خلال استخدامها كتلاً لونية من أجل التعبير عن ثقل الأشياء وكتلتها لخلق واقعية جديدة.

تُعَدّ نصوص المجموعة الشعرية للشاعر نموذجاً شعريا للنصّ الشعريّ الذي يتجاوز حدود البوح الذاتي إلى أفق الواقع الحالي المحمل بالمعانات الانسانية انه عالماً شعرياً مكتملاً ينبض بصور جميلة تتفاعل من خلالهما الذاتي مع الكلي، حيث تتقاطع الرؤية وقدّسية الانسان في الجمال والخراب، العيش الكريم والرحيل في متاهات الحدود التي تفصل الدول، معتمدا على جمالية التلقي عبر حوارية عميقة بين النص والقارئ، تدفعه إلى أن يكون شريكاً فاعلاً في بناء الدلالة، لذا ليس لقصائده مكان، وكيف يكون هناك مكان وهو لا يملك وطن وكما يقول في قصيدته (الماء ذاكرة السماء / بلادٌ ليس نسكنها وتسكن في مواجعنا فكيف نحبُّ ذكراها، وذكراها ستؤلمنا؟).

مثلما ليس للوحات زوجته بتول مكان في المدينة أو في الوطن بقدر ما هي تأمّل في مصير الكائن داخل العالم المعاصر؛ كقول الشاعر في قصيدته (آسيا):

في بابِ بيتي،

دفترٌ للذكرياتْ،

في المطبخِ المدفونِ تحتَ غُبارِنا،

عفنٌ بحجم فراقنا.

في الجوِّ يعصفُ،

بعد كل قذيفةٍ،

صمتٌ يفوق ضجيجنا

وأمام كلِّ الغائبين،

تَرَيْنَ شوقَ الأمهاتْ.

وفي لوحتها هذه لم يبقى للانسان الا هيكله العظمي بسبب حصر رأسها بين قضبان السجون كاشارة الى كبت الحرية في أوطاننا، فأبيدت الانسانية. لذا تراها قد غلفتها بالاسود في إضفاء روحها وما تكنه نفسها لإعطاء المضمون الفني روعته في اللوحة، وذلك لما للون من قيمة رمزية معبرة عند الفنانة؛ فنشأ في لوحتها هذه ثنائية (الضوء/ الظلمة)، فتأثر المكان والذات المدركة بطبيعة اللون.

فكما الكلمات لدى الشاعر هي عظيمة الأهمية، هكذا هو اللون بالنسبة للفنانة فالذوق الأدبي أو الفني يُستدَلّ مما يشيعه (النص/ اللوحة) من دلالات وصور وايحاءات في الفضاء الشعري والفني حيث تتقاطع التجربة الوجودية والروحية ضمن رؤية رمزية عالية الكثافة، تُعيد صياغة علاقة الإنسان بالكون والذات والآخر والقداسة. كلاهما يسعيان إلى إعادة اكتشاف العلاقة بين الصورة والعالم، بين الذات والآخر، بين الجمال والألم، عبر (لغةٍ / لون) مشحونةٍ بالاحساس والقلق، تنبض بوعيٍ لقراءة الآتي، كلاهما يرسمان الإنسان الذي ضلّ طريقه بين حدود الدول عبر رموز حبلى بلغة تتوهج بين السردي والتأملي أو ألوان كثيفة والصورة، ومن افرازاتهما نتج إيقاعاً هارمونيّاً يوازي التوتر الداخلي لكل منهما، كلاهما يجسدان الخراب فتحيلان القبح إلى لوحة غامضة كغموض المستقبل متكئان على جمالية التناقض والتشظي لاكتشاف الذات.

فكما الكلمات لدى الشاعر هي عظيمة الأهمية، هكذا هو اللون بالنسبة للفنانة فالذوق الأدبي أو الفني يُستدَلّ مما يشيعه (النص/ اللوحة) من دلالات وصور وايحاءات في الفضاء الشعري والفني حيث تتقاطع التجربة الوجودية والروحية ضمن رؤية رمزية عالية الكثافة، تُعيد صياغة علاقة الإنسان بالكون والذات والآخر والقداسة. كلاهما يسعيان إلى إعادة اكتشاف العلاقة بين الصورة والعالم، بين الذات والآخر، بين الجمال والألم، عبر (لغةٍ / لون) مشحونةٍ بالاحساس والقلق، تنبض بوعيٍ لقراءة الآتي، كلاهما يرسمان الإنسان الذي ضلّ طريقه بين حدود الدول عبر رموز حبلى بلغة تتوهج بين السردي والتأملي أو ألوان كثيفة والصورة، ومن افرازاتهما نتج إيقاعاً هارمونيّاً يوازي التوتر الداخلي لكل منهما، كلاهما يجسدان الخراب فتحيلان القبح إلى لوحة غامضة كغموض المستقبل متكئان على جمالية التناقض والتشظي لاكتشاف الذات.

يقول الشاعر في قصيدته (الثالثُ عشر من آب):

كم كنتُ أعرفُ أنَّ شيئاً داخلي

حتماً يموتْ

لا لستُ أذكرُ..

كنتُ أكتبُ،

كانَ أهلي نائمين،

وأخي يُتمُّ بناءَ مشروعٍ

لإعمار البلادْ.

وأنا أتمُّ قصيدتي،

سقطت هناك قذيفةٌ

سقطتْ بلادي إثرها

ثم انحنى شجرُ الطريق

هذه القصيدة تُحيلنا الى المدينة التي كانت في السابق مكاناً ووطناً ولم يبقى لي منها إلا ذاكرتها وحكاياتها، والى صوت القذائف التي كانت تمطر على المدينة، فولدت لديه الخوف والبحث عن أشلاء حلم العائلة، بوصفه الشاهد الوحيد على مايتبدى من صور الحضور على ما يصطخب بها صوت القذائف من قلق وجودي، وبكل ما ينعكس من خلالها على ملامح الأشياء المُهددة بالمحو. وهذا ما جسدته لوحة الفنانة لصورة خيال إمرأة أو رجل بحجم الوطن متقمطة الأزرق الداكن مع بقعة بنية وخطوط صفراء كدلالة لمساحة الحدود الواجب التحرك من خلالها أو تزاوجها بسبب الظروف التي جعلتنا ننزوي في داخلنا. فالأزرق الذي يملأ المساحة توحي به للاستقرار والنجاح والهدوء ولكن المصير هو على عكس ذلك لذا جاءت الصورة بالازرق الداكن مع بقع من البني المائل الى لون الدم والاصفر كل هذا لتوحي لنا إلى قوة الإصرار للبقاء والعيش.

هذه القصيدة تُحيلنا الى المدينة التي كانت في السابق مكاناً ووطناً ولم يبقى لي منها إلا ذاكرتها وحكاياتها، والى صوت القذائف التي كانت تمطر على المدينة، فولدت لديه الخوف والبحث عن أشلاء حلم العائلة، بوصفه الشاهد الوحيد على مايتبدى من صور الحضور على ما يصطخب بها صوت القذائف من قلق وجودي، وبكل ما ينعكس من خلالها على ملامح الأشياء المُهددة بالمحو. وهذا ما جسدته لوحة الفنانة لصورة خيال إمرأة أو رجل بحجم الوطن متقمطة الأزرق الداكن مع بقعة بنية وخطوط صفراء كدلالة لمساحة الحدود الواجب التحرك من خلالها أو تزاوجها بسبب الظروف التي جعلتنا ننزوي في داخلنا. فالأزرق الذي يملأ المساحة توحي به للاستقرار والنجاح والهدوء ولكن المصير هو على عكس ذلك لذا جاءت الصورة بالازرق الداكن مع بقع من البني المائل الى لون الدم والاصفر كل هذا لتوحي لنا إلى قوة الإصرار للبقاء والعيش.

تبدو معالم أثر ضربة الفرشاة واضحة في السحب والتركيد في العديد من لوحاتها، ما يعكس قوة الصراع مع الآخر لتسرح بها بصيرة المتذوق؛ فهي تجيد اِستخدام الألوان الداكنة كالازرق الغامق والبني الذي يميل الى الاحمر لتثري نسيج اللوحة وتغني عمقها.

تبدأ جماليات التلقي عبر الصورة التي التقطها الشاعر بالتوازي مع تلك التي جسدتها الفنانة كي يخلقا فضاءً من الحركة الناتجة من الصراع بين الذات في مواجهة الرياح العاصفة. كلاهما يرسمان مشهد الكائن المعاصر في غربةٍ كونية، على رصيف العمر، أي على هامش الزمن، وضياع المقدّس كقول الشاعر في قصيدته (سيزيفُ المعاصر):

ونحن واهمونْ

نسير واثقينَ للتحررِ الكبيرْ

نناهض التمييزْ

نناصرُ النساءْ

نحبُّ من يحبُّنا

ونكرهُ الرياءْ

لا فرقَ في ألوانِنا

فكلُّنا سواءْ

سويةً نضيعْ

بفكرةِ القطيعْ

وهذا ما جسدته الفنانة بلوحتها من خلال تجسيد صورة إمرأة تقمطت لتأخذ صورة كورسياً بسبب نظرة مجتمعنا الشرقي الضيقة الى المرأة بدلا من أن تكون مصباحا يرشدنا، لذا تراها قد استسلمت للواقع وتقمطت مع طبلة سوداء لتكون كورسيا رغم أن في رأسها ما يكفي لينير الطريق أو لربما لتقول لنا باب بيتنا مغلق فلا مجال لاستقبال الأحبة.

الفنانة استخدمت اللون الازرق بتدرجاته وخطاً أصفر يرشدنا الى حيث الرأس الحامل مشعل النور.

الفنانة تمارس خبرتها الحسية والجمالية في لوحتها من خلال تداخلات نفسية وذهنية، فاللون فى لوحتها له قوته التعبيرية، وبوسعه أن ينقل معانى الرقة والتألق والابتهاج. رسمها للمرأة فى لوحتها هذه بجسد هامد ومساحة لونية مصمتة يعكس المكان الذى ينأى عن تعقيدات حياة الانسان المعاصر. تجربتها الفنية التي عكست لنا رموز الألوان المستخدمة ودلالاتها وتعاملها مع اللون، تجدها دائماً تتمركز عند اللون الازرق. هذا اللون هو الذي يكشف لنا عن طبيعة الفنّانة وشجونها ورؤاها، كونه يعبّر عن جميع النواحي الجمالية عن طريق التوافق وفق قانون جماليّ من الصعب تحديده ولكنه مختمر في بصيرة الفنّانة لتعبر عن عالمها الخاص وعن أحاسيسها التى أيقظتها الألوان.

الفنانة تمارس خبرتها الحسية والجمالية في لوحتها من خلال تداخلات نفسية وذهنية، فاللون فى لوحتها له قوته التعبيرية، وبوسعه أن ينقل معانى الرقة والتألق والابتهاج. رسمها للمرأة فى لوحتها هذه بجسد هامد ومساحة لونية مصمتة يعكس المكان الذى ينأى عن تعقيدات حياة الانسان المعاصر. تجربتها الفنية التي عكست لنا رموز الألوان المستخدمة ودلالاتها وتعاملها مع اللون، تجدها دائماً تتمركز عند اللون الازرق. هذا اللون هو الذي يكشف لنا عن طبيعة الفنّانة وشجونها ورؤاها، كونه يعبّر عن جميع النواحي الجمالية عن طريق التوافق وفق قانون جماليّ من الصعب تحديده ولكنه مختمر في بصيرة الفنّانة لتعبر عن عالمها الخاص وعن أحاسيسها التى أيقظتها الألوان.

الإبداع الشعري أو الفني التشكيلي يمرّ من خلال الخيال، واستكشاف الواقع وتحويله، وهذا يعني للمبدع اكتشافَ العالم، وامتلاك العالم، وفي نفس الوقت اكتشافَ الذات والآخرين كقول الشاعر في قصيدته (مطر المعاني):

أفتحُ البرّادَ،

أشربُ رشفةً من حزنِ أمّي،

ثم أدخلُ غرفتي

وأنامُ تحتَ "التختِ" أحلمُ كيفَ أنّي..

حينَ أكبرُ سوفَ أمضي

نحو أرضٍ

لا ينامُ الوردُ فيها في فساتينِ النساءِ

وليس فيها ياسمينْ

عبارة (رشفةً من حزنِ أمّي) بحالها تفضي بنا منذُ اللحظة الأولى إلى المزيد من الشّد النفسي للشكل المتحرك وهو في حالة الاستسلام وحيث تتحرك هذه الهواجس فجأة وتتحول إلى أشياء تتراءى بقدر التخيلات المتحفزة في أعماق الذات. فهو لا يصف فقط مأساة خارجية، بل أيضاً انكسارًاً داخلياً في الذات التي تعيش صدمة التهجير والاقتلاع.

وهذا ما تجسده لوحتها الفنية التشكيلية هذه وهي عبارة عن مساحة رسمهتا أو صورتها عواطفها وروحها وألوانها، وضمّنتها أفكاراً وأهدافاً لتحاكي المتذوّق، فهي في النهاية عمل اِستخدمت فيه العقل والعاطفة معاً. فالفنانة تعاملت مع الألوان (الأزرق بتدرجاته) والبقع الصفراء الداكنة وعيدان الكبريت البيضاء يرؤوسها الحمراء لما لها من طاقة وزخم وشحنات وإيقاع سكبت في اللوحة رؤاها كي تبوح من خلالها رؤيتها التي تتلمس بحواراتها الاِضطراب فأفرزت لنا شخصية يكتنفها الغموض في مستقبلها؛ فتحولت إلى شبح. لذا تراها تشدد كثيراً على اللون الأزرق القاتم.

وهذا ما تجسده لوحتها الفنية التشكيلية هذه وهي عبارة عن مساحة رسمهتا أو صورتها عواطفها وروحها وألوانها، وضمّنتها أفكاراً وأهدافاً لتحاكي المتذوّق، فهي في النهاية عمل اِستخدمت فيه العقل والعاطفة معاً. فالفنانة تعاملت مع الألوان (الأزرق بتدرجاته) والبقع الصفراء الداكنة وعيدان الكبريت البيضاء يرؤوسها الحمراء لما لها من طاقة وزخم وشحنات وإيقاع سكبت في اللوحة رؤاها كي تبوح من خلالها رؤيتها التي تتلمس بحواراتها الاِضطراب فأفرزت لنا شخصية يكتنفها الغموض في مستقبلها؛ فتحولت إلى شبح. لذا تراها تشدد كثيراً على اللون الأزرق القاتم.

وختاما نقول:

الإبداع لديهما، سواء كان شعريا أو فنيا تشكيليا، فإنه يغرف مواده من الواقع والخيال يتألّف من صور وأحاسيس وتصوّرات له جذوره في الواقع ويمر بالضرورة عبر الحواس، وهو دائم الاشتغال والإدراك الحسّي للأعمال الشعرية أو الفنية التشكيلية لذا أنتج لنا قصائد / لوحات غنية بتأويلاتها وانعكاساتها.

كلاهما يجسدان بلغة تصويرية تنبثق من صميم القلب، لغةً ترنو وراء الحلم في الدروب المعتمة من أجل أن يطلقا شعلة الحرية.

كلاهما يستمدان قوتهما من الشعور بالحب ومن هموم الواقع؛ فيرسمان لنا عالماً جديداً.

كل هذا يكشف لنا عن فضاء اِشتغالاتهما الأدبية والفنية ورؤاهما التي تكونت لديهما من خلال انعكاسات الواقع عليهم، وردة فعل الذات المبدعة لديهم تجاه سطوة الآخر.

كلاهما يرسمان لنا صورة معبرة عن الأنا المكتظة والمثقلة بأحاسيس تضطرب من أجل الانفلات من سجنها لتكون حرة.

***

نزار حنا الديراني