قراءات نقدية

جبَّار ماجد البهادليّ: (اِمرأةُ الظِّلِّ) رِوايةُ سَرديَّاتِ المُقدَّسِ والمُدَّنسِ الوَاقعي والمُتَخيَّلِ

تقديمٌ: ليس من السهل أنْ نصنِّفَ العمل الروائيَّ السرديَّ تصنيفاً فئويَّاً مُعيَّناً ووضعه في خانةٍ انتمائيَّةٍ ما لم يتمُّ تقصِّي أحداث الرواية ومعرفتها وتفكيك شفرات ثيمتها الفكرية والموضوعية برويَّةٍ ودقَّةٍ. ومن ثمَّ الوقوف مليَّاً عند حركة شخصياتها الفواعلية المتنامية، ومعرفة علاقاتها بمثاباتها المكانية والزمانية التي جرت عليها الأحداث واشتبكت فيها عُرى المواقف والرؤى والأفكار والتطلُّعات.

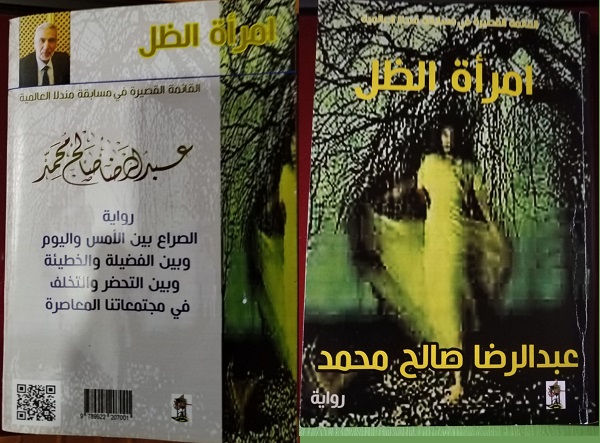

لذلكَ من الخَطَلِ جدَّاً أنْ نحكم على رواية (امرأةُ الظلِّ) لعبدِ الرِّضا صالح محمَّد بأنَّها رواية أخلاقية أو اجتماعية أو تاريخية أو سياسية أو أي مغزى أو تصنيف فكري مُعيَّن ما آخر يلتصق بها. فهي في واقع الأمر رواية شموليَّة مفتوحةٌ تجمع بين طياتها السردية وثيمها الفكرية المتعدَّدة بين سرديات الهدف أو المغزى القصدي الاجتماعي الأخلاقي والإنساني والنفسي والديني والسياسي والتاريخي والبيئي الزمكاني وأدب الارتحال السِّيري، فضلاً عن أثرِ العامل الاقتصادي المهمِّ الذي يَتحكَّم بحياة الناس المعيشية ويوجِّهُ بوصلةَ مصائر دخل رفاهية أفراد المجتمع العامَّة والخاصَّة.

هذا هو السياق والتصنيف العام أو التوزيع الجُغرافي لنوع الرواية على الرُّغم من المِساحةِ المكانيةِ السردية الكبيرة والواسعة التي احتلتها حكايات الواقع الاجتماعي الخُلُقي لوحدة الرواية الموضوعية وثيمتها التي جمعت بين خطَّي السرد الواقعي الحقيقي والمُتخيَّل السردي الافتراضي والغرائبي أو السحري الأُسطوري، وهو كثير في فضاء الرواية والذي لا يمكن التفريق بينهما أبداً نتيجة الدمج.

وأعني بذلك التآلف المُتوحدُنَ بين الواقعي الحقيقي الصرف والمُتصوَّر التخيُّلي في بطانة البناء السردي المُحكم الذي اشتغل عليه السارد كاتب الرواية، وبتقنياتٍ سرديَّةٍ مختلفةٍ ومُغايرةٍ لا تحسُّ بها بين الواقعي والمفترض حتَّى لكأنَّك تعيش أحداثاً حقيقيةً واقعيةً آنيةً (مائةً بالمائةِ) ؛ لذلك لم تنفكُّ عن مخيلتك الوصفية الاجتماعية والتاريخية اليومية. وهذا الاتقان السردي المتآلف يُحسبُ فنيَّاً وجماليَّاً لِمؤلِّف الرواية الذي سيطر على ذهنية المُتلقِّي بشغفٍ وحبٍّ وإمتاعٍ بِدْأً من مطلع أحداثها حتى خواتيم نهاياتها، وفق أسلوب سرديٍّ بسيطٍ وسحريٍّ شفيفٍ أخَّاذٍ مُحبَّبٍ لرغبة ونفوس القُرَّاءِ.

صدقاً -لا انحيازاً- نحنُ أمام عملٍ روائيٍّ سرديٍّ متنوِّعٍ ثرٍّ لا يقف عند ضفةٍ ما أو عند مرفأ من مرافئ ضفاف الواقعية وتداعياتها الحالية والمستقبلية، بل أكثر من ذلك التصوّر. فالمؤلِّف السارد أو الراوي العليم يجولُ بخاطرك الذهني شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وبجميع أو مختلف الاتِّجاهات السرديَّة لواقعة الحدث الفكريَّة التي تتطلَّبها بوصلة اتِّجاهات الحدث التسريدي الفنِّي أفقياً وعمودياً متوازناً. مع قُدرةٍ عجيبةٍ ومكينةٍ من التَّحكُّم الفكري بنسيج الرواية وكثرة فاعلية روافدها وفروعها وبناء حكاياتها المتجدِّدة، ومن ثمَّ الإمساك بتلابيب أذيالها السردية وأردانها الفكرية وفق بوتقةٍ من الإحكَام والتَّقانات الفنيَّة المتفرِّدة التي تجعلها تصبُّ بتدفقٍ حُرٍّ سَلسٍ وانهمارٍ طبيعيٍّ غير مُتكلِّفِ الصُّنعةِ في مركزيَّة المصبِّ العام لوحدة الرواية الموضوعيَّة.، وإنْ كان الكاتب يُحيلُ الجزء في العمل كُلاً والكُلَّ جزءاً بيدَ أنَّه لايخرج عن فَلَكِ الرواية وسياقها السَّردي العام أو الخاصِّ بالواقعة.

عُنوانُ الرِّوايَةِ:

إنَّ قارئاً لبيباً نَابهاً وواعياً حينما يقف عند لافتةَ عنوان ضوئي لافتٍ للنظر مثل، (امرأةُ الظلِّ) يتألَّفُ من كلمتينِ ثريتينِ تُكونان جُملةً اسميةً سحريةً إدهاشيةً مُكتنزةً بكثافة ضبابها الفكري حتماً سيتداعى إلى فكره الذهني أنَّه إزاء عنوان فنِّيِّ وجماليٍّ فخمٍ وكبيرٍ يُمكن قراءاته بعدة أوجه وبأكثر من قراءةٍ وتحليلٍ ذِهني؛ كونُ مفردةُ (الظلِّ) تُثير جملةً من الشكوك الفكريَّة والأسباب والمخرجات الثقافية الكثيرة التي تلفُّ بنية هذا الغموض والتَّفلسف الرؤيوي الذي تُوحي به عتبة العنوان المُمتعة.

وفي الوقت نفسه يُثير مغزى العنوان هاجساً وتساؤلاً موضوعيَّاً فريداً بالقول: مَنْ امرأةُ الظلِّ هذهِ التي يقصدها الكاتب الرائي؟ وما قصتُها الحقيقيةُ؟ فضلاً عن أنَّ العنوان-سيميائياً- يحتوي على مُوحيات وصورٍ رمزيةٍ عاليةٍ من المعاني والدلالات مثل، البحث عن الهُوية المفقودة لهذه المرأة أو الشعور بالاضطهاد الذاتي والانخفاض المعنوي الذي تتعرَّض له آفاق صور هذه المرأة المجهولة.

أمَّا من حيث الجمال اللُّغوي فإنَّ العنوان ذو جاذبيةٍ فنيَّةٍ تُثير فينا الانتباه والتأمُّل، وتُثير الفضول الذهني للقارئ في التفكير فيه وتجذبه إليه. وهذا ناتج عن تركيبه اللُّغوي الموجز من كلمتين مُلغَّمَتَينِ بالمعاني والدلالات القريبة والبعيدة التي تجعل منه ليس عنواناً طبيعياً عادياً كأيِّ العنوانات التقريرية الأُخرى المباشرة وغير اللَّافتة لأنظار القارئ. فإذنْ الغموض الفنِّي والرمزي، وقيم جماله اللُّغوي والتركيبي البنيوي، والجاذبية السحريَّة فيه هي من جَماليات هذا العنوان وفنيَّاته التعبيريَّة المُعصرنة في سياقات البلاغة الجديدة التي جعلت منه عنواناً غنيَّاً بأكثر من صورةٍ ومشهد إنسانيٍّ.

هذا من جانبٍ ومن جانبٍ آخر، لو أردنا البحث والتقصِّي عن المعنى الدلالي القريب والبعيد لهذه العتبة الإثرائية المهمَّة لوجدنا أنَّ المعنى الدلالي القريب يُشير إلى أكثر من احتمالٍ فكريٍّ ورمزيٍّ وتصوُّريٍّ في كون هذه المرأة التي تعيش في مَساقط الظلِّ وألوانه التي تُغطِّيها بغشاوة الرمز الضبابية يَحتملُ أنْ يكون هذا الظلُّ تحت رعاية أو خلف شخصٍ آخرَ ما، كَأنْ يكون زوجها، أو حبيبها أو عشيقها أو قد يَمِتُّ بصلة رَحِمٍ لها لا تَرغب في الظهور مباشرةً وتُفضِّلُ البقاء في الظلِّ.

واحتمال أنْ تكون (امرأةُ الظلِّ) غيرَ مَرئيةٍ أو منظورةٍ من قبل محيطها الاجتماعي البيئي، واحتمال أنْ يكون (الظلُّ) سَبباً بعدم رغبتها في الظهور وتَجنبِ أماكنهُ العامةَ؛ لِئلَّا يَنكشفُ سِرُّها وينفضح أمرها؛ لذلكَ هيَ تبقى في (الظلِّ) حَافزاً مُثيراً للفضول لمن يرغب من القرَّاء البحث عن أثر قصتها.

أمَّا من حيث المعنى الدلالي البعيد تبقى (امرأةُ الظلِّ) رَمزاً للدونيَّةِ والعنف والسقوط والاضطهاد والانحطاط الاجتماعي والأخلاقي الذي تُواجهه وسط محيطها اليومي الاعتيادي. وقد تكون رمزاً للصمت والخوف والنكوص الذي يمنع المرأة من التعبير عَلناً عن ذاتها وكشفِ هُويتها الشخصية للآخرين. وربَّما في مقاصد رمزيتها الصورية هذه تبحث عن معاني الهُوية والاستقلال الذاتي الهاملتي لها (أكونُ أو لا أكونُ) في هذا الفضاء الجمعي الإنساني الكثير الأنساق والسياق والثقافات.

وبشكّلٍ عامٍ فإنَّ عنواناً مثل، (امرأةُ الظلِّ) يشكِّل في تعدديته اللُّغوية والفنيَّة والجماليَّة مدعاةً للإثارة والانبهار والمعاني الإدهاشية الكثيرة التي تجد لها مكاناً مُحبَّباً في قلب القارئ. خاصةً وأنَّ العنوان في تركيبه البنائي النحوي يُشير إلى أنَّه جملةٌ خبريةٌ مُكوَّنة-من اسمٍ مُضافٍ ومضافٍ إليه- لمبتدأ محذوف تقديره المعنى القريب للمبنى النحوي، (العنوانُ اُمرأةُ الظلِّ)، أو (الروايةُ ظلُّ امرأةٍ).

شَخصيَّاتُ الروايةِ:

إنَّ المتتبع لأحداث الرواية المتشابكة، وعلى وجه الخصوص أخصُّ القارئَ الناقد والناظر بعينٍ نقديةٍ ثالثةٍ، سيقرأُ أنَّ رواية (امرأةُ الظلِّ) تعدُّ من صنف الروايات (البوليفونية) المتعدِّدة الأصوات والرموز على الرغم من أنَّ الشخصية الرئيسة لها أُحادية، وهي شخصيَّة البطل العراقي (عدنان) الجَنوبي المُنحدر من أرياف قرية بقضاء المجر الكبير التابع لمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

ولعلَّ اللَّافت للنظر في سرديَّات هذه الرواية كثرة شخصياتها الثانوية التي تتصل بشخصية البطل عدنان، وتعدُّد رموزها وأصواتها الثانوية التي تجاوزت أكثر من ثلاثين شخصيةً ذكورية وأنثوية فرعية، وإنْ كانت الغلبةُ المُسيطرة على مسرح الأحداث فيها للشخصيَّات الذكورية التي بلغت نحوَ عشرينَ شخصيةً، مقابل عشر شخصياتٍ أُنثويةٍ تشكِّلُ ثلثَ الرواية الكُلِّي وعصبَ نواة مركزيتها الظلِّية الظاهرة والمتنفذة في سير أنساقها الثقافية ومصادر مُوئِلها السرديَّة الجمعية الفاعلة الأثر.

وعلى وفق ذلك المنظور الإحصائي لهندسة عمارة هذه الرواية وتأثيثها الوجودي الفواعلي فإنَّ شخصياتها الرئيسة والثانوية المؤثِّرة والمتأثِّرة تنقسم على قسمين مختلفين. النوع الأول مِنها يَنمازُ بكونه شخصياتٍ مُثقَّفةً وعلى درجةٍ كبيرةٍ من الوعي والمعرفة والإدراك المعنوي والحسِّي مثل شخصية (عدنان ود.يوسف ود. عماد ود. عاصم وقصي ود. حسن ووفاء)، وغيرهم من الشخصيات الأخرى، بوصفهم حاصلينَ على شهاداتٍ عِلميَّةٍ أوليَّةٍ وأُخرَى عُليا في الحياة وتبوأوا مناصبَ ومقاعدَ وظيفيةً مُعتبرةً وراقيةً وحسَّاسةً في بنية المجتمع، وشغلوا مراكزَ عمليةً محترمةً، وتمتَّعُوا بمصدرِ عَيشٍ كافٍ لسدِّ حاجاتهم الذاتية في مواجهة أعباء الحياة والتّكيُّف مع ظروفها المختلفة.

أمَّا الطرف الثاني أو الآخر من هذه الشخصيَّات الأولى، الذي هو الطرف السلبي النقيض للنوع الأول فيكاد أنْ يكون أغلبه -وعلى وجه الخصوص من الشخصيات الأُنثوية النسوية- ومن نوعٍ المُهمَّشة والمُعدمة والمَسحوقة مُجتمعياً وطبقياً، ومن التي جارت عليها يدُ الزمن وتطاولت عليها مخالبُ الشرِّ؛ نتيجةَ فشلها الذريع في مواجهة واقع الحياة وكثرة أعبائه. وبالتالي خرجتْ وانحرفت عن جادة الصواب لعوامل كثيرةٍ، نفسيةٍ وماديةٍ واجتماعيةٍ قاهرةٍ جعلتها أنْ تكون إحدى ضحايا إسقاطات المجتمع وتحوُّلاته الزمكانية السريعة التي لم تمنحها فرصة مراجعة تقييم الذات وتقويمها:

"تَمّثَّلتْ صُورةُ أطيافٍ أمامَ عَينيهِ، وَمَا مَنحتُهُ لَهُ بِالأمسِ مِنْ رَاحةٍ وَحَنانٍ وَدِفءٍ، لَمْ يَنلهُ مُنذُ خَمسةَ عَشَرَ عَامَاً مِن زَوجتهِ (وفاء)، وَمَا أعطتُهُ أطيافُ مِنْ عَطاءٍ جَعلهُ يَشعرُ بِسعادةٍ غَامِرَةٍ، وَمَا قَدَّمتْهُ لَهُ مِنْ أداءٍ لَمْ يَعهدْهُ مِنْ قَبلُ وَلَا فِي الفِيديوهاتِ الإباحيَّةِ، جَعَلَهُ يَشعرُ بِرجُولتهِ وَشَخصيتهِ وَكَيانِهِ، وَتَساءَلَ: مَاذَا يَضرُّ (وَفَاءَ) لَو أنَّها عَاملتنِي بِنفسِ الطَّريقةِ..." (امرأةُ الظلِّ، ص 26).

وعلى الرُّغم من أنَّ الصراع الأساسي القائم بين هذه الشخصيات الذكورية والأُنثوية في رواية (امرأةُ الظلِّ)، هو صراع الخير والشرِّ الأبدي، الذي هو بالحقيقة صراع يوتوبيا الحياة الفاضلة مع ديستنوبيا الفوضى وعوامل الانحلال والتِّيه والتشرُّد والضياع وحجم الفساد المستشري بجسد المجتمع إثر التفاوت الاجتماعي الطبقي الكبير والفقر والفاقة، فإنَّ شخصيات النوع الأول الذكورية أو الفحوليَّة من الرجال إذا أمكن التعبير التسريدي عنها، والتي تُمثِّلُ القيم العُليا والمبادئ الجوهرية الإيجابية لبنية المُجتمع أنَّها تحمل في دواخلها النفسية ثنائيةً التضاد (الإيجاب والسلب) الازدواجيةً.

فضلاً عن ذلك كلِّه عدم الثبات والمحافظة على خطِّها القيمي الاجتماعي السامي. فالكثير منها قد انقلب على أعقاب ذاته الوجودية الساميَّة وشخصيته المُقدَّسة نحو هاوية السقوط في الفعل السَّلبي المُدنَّس في تصرفاته ونزواته، وجنوحه غير المبرر إلى ممارسة فعل الخيانة الزوجية العائلية؛ نتيجة رغائب عابرةٍ كلَّفته دفع ثمنها أعزَّ ما يملك من الشرف نفسياً واجتماعيَّاً وحضاريَّاً:

"لِلأَسفِ لَقدْ تَذَوَّقَتْ وَفاءً مِنْ نَفسِ الإناءِ الَّذي تَذَوَّقْتُ مِنهُ، وَسبَّبَ لِي تَصَدُّعَ دِماغِي وَجُنونِي، هَلْ تَستطيعُ بَعدَ الآنَ مُحاسبتِي عَلَى هَفوتِي؟ وَهيَ الأُخرى شَرِبَتْ مِنْ كَأسِ الخَطيئةِ" (امرأة الظلِّ، ص238).

وقد عمد المؤلِّف إلى التعريف بهذه الشخصيات والحديث عن سيرتهم الذاتية وحياتهم المعيشية، فعدنان الشخصية الأولى للرواية والذي يعمل مُوظَّفاً محترماً بوزارة الاتِّصالات قد تعرَّض لمثل هذه الهِزَّاتِ الارتداديةِ القيميةِ والأخلاقية المُستقبحة، وكذلك الحال حدث مع صديق طفولته وزميل دراسته الابتدائية والثانوية المهندس المِعماري والأُستاذ الأكاديمي الجامعي د. يوسف، والذي هو أخُ (امرأةِ الظلِّ) التي هي ثيمة الروايةوأسُ هالتها الموضوعية المُتعدَّدة التعريف بالأسماء والهُويات الشخصية، سواءٌ باسمها الحقيقي (فاتن) أو بأسمائها الافتراضية الخفيَّة المُضمرة مثل، (أطياف أو نضال). فمثل هذا الشاب المُتعلِّم تَعرَّض للانكسار والهزيمة والتشهير الاجتماعي الذي مسَّ سمعته وشخصيته؛بسبب انجراره وراء أفعالٍ وتصرُّفاتٍ إغرائيةٍ أنثويةٍ أوقعته في شِرك حبائلها المُحكَمة:

"حَضَرتُ ذَلكَ اليَوِم إلَى بَيتِ المَقَاولِ، واسْتقبلتْنِي (دِيمَا) أجملَ اِستقبالٍ، وَكَانتْ تَرتَدِي فُستانَاً رَائِعَاً يَليقُ بِقوامِهَا المَمشُوقِ، ويُظهِرُ مَفاتنَ جَسدِهَا المُثيرَ، جَلسنَا سَاعةً نَتحدَّث، ثُمَّ أحضرَتْ لِي زُجاجةَ شَرابٍ أجنبيٍّ لَمْ أرَ مَاركتَهَا مِنْ قَبلُ، فَسألتُهَا وَأنَا أَشيرُ لِزُجاجةِ الوَيسكِي؟ هَلْ تَشربينَ؟- أحيانَاً قَليلاً. وَهلْ يَعلمُ الوَالدُ بِذلِكَ؟ ". (امرأةُ الظلِّ، ص 111). هذا ما دَارَ بَينَ يُوسفَ المهندس الأكاديمي ودِيمَا التي ادَّعت أنّها ابنة المقاول بهجت وليست زوجته التي أُجبِرَتْ على الزواج منه.

فهذه الشخصيات الارتكاسية بقدر ما فيها من سلوكيَّاتٍ أخلاقيةٍ مُقدَّسةٍ وصفاتٍ إنسانيةٍ مُحترمةٍ ظهرت على خطِّ أفقها السِّيري الاجتماعي شوائبٌ وتصرُّفاتٌ وأفعالٌ حياتيةٌ مُدنَّسةٌ ومنبوذةٌ لوَّثتْ صورتها الجميلة وهزَّت مستقبلها الذاتي. ومن هنا احتدمت هُوَّة هذا الصراع الفكري والاجتماعي بين نوازع هذه الشخصيات ومراميها الوجودية العاطفية. غير أنَّ الكاتب (المُؤلِّف) في نهاية الأمر ينتصر لشطآن الحقيقة الإيجابية التي لا بدَّ منها مهما كان ثمن المُدَنَّس السلبي الذي وقعت بفكاكه.

أمكنةُ الرِّوايةِ:

المكانُ يعدُّ من بين أحد أهمِّ عناصر الرواية الأربعة، (الأحداث والشخصيَّات والمكان والزمان)، فضلاً عن حوارية الرواية ولغة سردياتها الضافية والتي تعدُّ من متممات الرواية؛ وذلك لأنَّ المكان يرتبط ارتباطاً حقيقياً ومباشراً بزمانية الحدث السردي للواقعة، ويكشف عن طبيعة الأحداث وتناميها واتساع تَعدُّد رقعتها المكانية عبر تقنيات السرد الممكنة. ويلتصق بحياة الفرد وأصوله التاريخية وجذوره الأوليَّة، وما ينتتج عنه من تطوُّراتٍ داخليةٍ وخارجيةٍ تدفع الشخصية إلى تركه والسفر أو الهجرة عنه، ومن ثمَّ البحث عن مكان آخر يناسب حياته ومستقبله الذاتي والجمعي العام.

فلا يمكن أنْ تمضي الأحداث والوقائع دون مكانٍ أو زمانٍ معيَّنٍ ما، سواءٌ أكان هذا المكان حقيقياً واقعياً راسخاً في الوجود الأرضي أم افتراضياً مخياليَّاً تصويرياً مُفتعلاً، أو بديلاً يكون مثابةً للشخصية ومقرَّاً لطبيعة حياتها ومستقبلها وارتباطها بالعام الجمعي والمحيطي الخارجي.

وحين نُجيلُ النظرَ في البحث عن أمكنة الرواية ومثاباتها الحقيقية والمتخيَّلة أو البديلة نجد أنها ابتدأت من أصغر مكانٍ في الوجود الطبيعي إلى أكبر منه اتِّساعاً إشارةً إلى أنَّ بطل الرواية (عدنان) جذوره المكانية الأولى تبدأ من قريةٍ الحَشرِيَّةِ الصغيرة بقضاء المجر الكبير أحد أقضية مدينة العمارة الأكثر كثافةً وشُهرةً واتِّساعاً. ومع تنامي سرعة الأحداث وتزايد وتيرتها الفعلية وتطوُّرها الزمكاني تنتقل الأمكنة بشكلٍ طبيعي عبر مجسَّات السرد وأثيره الحركي إلى فضاءاتٍ ومثاباتٍ عديدةٍ أُخرى. وتشكِّل مدينة العمارة نواة أحداث الرواية ومركزها الفناري المشع الذي به ولدت أحداث وحركة الشخصيات الفواعلية وانتقلت وقائع فعلياتها الحدثية التي تكوُّنُ (امرأةَ الظلِّ):

"أَنهُوا المَرحلةَ الابتدائيةَ، وَانتقلُوا إلَى المَرحلةِ المُتوسِّطةِ، وَكَانَ عَليهُم الانتقالُ إلَى مَدينةِ المَجَرِ الكَبيرِ لِعدَمِ وُجودِ مُتوسِّطةٍ فِي القَريةِ. اِنتقلتْ عَائلةُ عَدنانَ إلَى مَدينةِ المَجرِ، وَفِي أيامِ الدِّراسةِ تَأتِي وَفَاءُ لِتسكُنَ مَعهُم. وَفِي العُطلةِ تَعودُ إلَى أهلِهَا فِي القَريَةِ". (امرأةُ الظلِّ، ص30).ثُمَّ "اِنتقلَ عَدنانُ وَعائلتُهُ إلَى مَدينةِ العُمارَةِ مَحلِّ عَملهِ، وَكَانتْ وَفاءُ وَفاتنُ تَزُورانَهُم أيامَ العطلة". (امرأةُ الظلِّ، ص36).

وبفعل ارتباط وطبيعة عملها الدؤوب وتداخلها الجمعي تتجدَّد مجريات المكانية وتنتقل إلى بغداد العاصمة الأُمُّ التي أخذت أكثر من نصف أحداث الرواية السرديَّة؛ كونها المدينةَ الأكثرَ اتِّساعاً وأفقاً وحركةً ومستقبلاً التي يلتقي فيها أكثر الشخصيَّات الفاعلة للرواية والقادمون من أمكنة أخرى عديدةٍ. فَاُضحتْ بغداد بؤرةً أخرى للحدث ومتَّسعاً لرقعته الجغرافية الممتدَّة حركيَّاً، ومثل هذا الحراكِ جعلَ الأمكنة تتعدَّد وتتسع رقعتها فتصل افتراضيَّاً إلى الموصل والرمادي وإلى دهوك في كردستان الشَّمال العراقي حتَّى وصلت إلى النمسا وألمانيا خارج العراق من دول أوربا الغربية؛ وفقاً لِما تتطلَّبه هذه الشخصيات من حركةٍ دائمةٍ حثيثةٍ وتطوُّرٍ دراميٍّ بَصَريٍّ سريعِ التحوُّلات.

ووفق تلك التعدُّدية يبقى المكان هو الكاشف الحقيقي عن شخصيَّات الرواية والمعبِّر عن حقيقة انتمائهم الوجودي والمستقبلي الذي من خلاله يُبنى السرد بناءً مُحكماً سَليماً. ولا أدلُّ على ذلك عدنان بطل الرواية وشخصيتها الأولى البارزة في الحدث، والذي كشف حركته تنوِّع هذه المثابات المكانية وتجدُّدها عبر الزمن إلى وحدات أكثر فعلاً وحركةً. فلا وجود لمكانٍ حقيقي أو افتراضي على الأرض دون ارتباطٍ وثيقٍ بفواعل الشخصيات ومُسايرةٍ لفعليات حدثها السردي المُحدَّد بمكانٍ:

"هَيَّأتْ فَاتنُ نَفسَهَا لِلحياةِ الجَديدةِ وَطَارَتْ إلَى النَّمسَا وَفِي المَطارِ اِستقبلَهَا جَلالُ، وَرَفَقَهَا مَعهُ إلَى شُقتهِ لِترتاحَ، وَفِي اليَومِ الثَّاني قَصَدَ أحدَ المَساجدِ لِعَقدِ القَرانِ وَتَمَّ كُلُّ شَيءٍ". (امرأةُ الظلِّ، 176).

وكان كاتب الرواية على درجةٍ كبيرةٍ من الوعي السردي الثقافي في اختياره وتعامله الدقيق مع المثابات المكانية ومصادر الطبيعة المُتحرِّكة والثابتة التي شكَّلت صُوراً مهمَّةً من مصادر إتمام الرواية وسير حركتها الوئيدة أو الواثبة السريعة بشكلٍ طبيعيٍّ غيرِ مُتكلِّفٍ ودونَ تَرهُّلٍ سرديٍّ زائدٍ تَشعرُ بِالمللِ منه. فالكاتب الرائي يقنعك ذهنياً بأنَّ المكان هو فعل فاعلٍ لا بدَّ من وجوده على الأرض والانتقال به من عالم صغير جزئي إلى آخر كليٍّ أكبر موحَّدٍ يمنح العمل الروائي سمةً بارزةً في تصدير الأحداث وتفاعلها الحثيث إلى شطآن حقيقة مرافئ السرد مكمن العمل وهُويته.

(امرأةُ الظلِّ) جدليَّةُ السَّردِ المُقدَّسِ والمُدنَّسِ الواقعي:

رواية (امرأةُ الظلِّ) مدوَّنة سرديَّةٌ لمؤلِّفها الكاتب والروائي المثابر العراقي عبد الرِّضا صالح محمَّد، والصادرة بطبعتها الأولى عام 2023م عن مؤسسة حماد الثقافية للنشر والتوزيع في بغداد/ العراق، والحاصلة في 2024 على القائمة القصيرة لجائزة ماندلا العالمية للرواية. وهي من فئة الحجم المتوسّط، وبعددٍ كميٍّ بلغ نحوَ (249) صفحةً يُضاهي حجمه النوعي الكيفي إعداداً وتأثيثاً.

تعدُّ رواية (امرأةُ الظلِّ) من أكثر روايات السارد عبد الرِّضا صَالح محمَّد الروائية العشر إيغالاً وتعميقاً في سرديات الواقع العراقي ومن أبرزها حضوراً إجرائياً وتطبيقاً عملياً لافتاً للنظر في متضادات ثنائية (المُقدَّس والمُدنَّس). وأُنموذجاً حيَّاً مُصغَّراً وفاعلاً لواقعة الحدث السردية، ومهمازاً تخليقياً وإنتاجياً كاشفاً في حِفرياته الأثرية عن مناطق المُهمَّش والمغيَّب والمسكوت عن أدبياته.

(امرأةُ الظلِّ) مثال واقعيٌّ وتخيُّليٌّ صادقٌ لصفحات من توتوبيا مدينة السرد الفاضلة، وجدلية صراعه الأزلي القائم مع ديستوبيا الفساد وفوضى التردي والانحطاط والتشظي النوعي الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والديني الذي تمرُّ به الأُمة العراقية الحديثة عبر تاريخها الزمكاني الطويل الذي أسقط الكاتب مراياه الصورية على الواقع الحياتي المَعيش بِرُمَّتِهِ.

فمدونة مثل (امرأةُ الظلِّ) ما هي إلَّا رحلةٌ أدبيةٌ استكشافيةٌ تسريدية ارتحاليَّة للكشف عن حيثيات الواقع وتمظهراته (الإيجابية والسلبية)، وهي أيضاً في الوقت ذاته جلدٌ للذات الفردية الإنسانية وتعريتها عن حقيقتها الأمَّارة بالسوء ودرن الرذيلة الناتئ، والذي يمكن أن يكون مَحطَّة ودرساً لها. ولنستمعَ في هذا السياق الثقافي الحياتي إلى قصَّة الدكتور عماد طبيب الأمراض النفسية صديق عدنان بطل الرواية وأحدى ضحايا الأحزاب النافذة التي افرزتها التحوَّلات المجتمعية السريعة:

"هَاجرتُ تَحتَ التَّهديدِ والخَوفِ مِنَ القَتلِ إلَى ألمانيَا تَاركَاً بَيتِي وَأولادِي، وعَمِلتُ هُناكَ كَطبيبٍ مُمارسٍ فِي جَامعةِ بَرلينَ، وَلِسِتِ سَنواتٍ عَمِلتُ بِجدٍّ وَإخلاصٍ وَلكنِّي أشعرُ بِالغُربةِ وَالحَنينِ إلَى وَطَنِي وَبَيتِي وَعَائلتِي". (امرأةُ الظلِّ، ص 46). ولاقى الدكتور عماد من التهميش ما لم يَلقِهِ في حياته.

وقد وصل أثر خُطى هذا المُقدَّس الفاعلي لشخصيات الرواية الرئيسة والثانوية إلى أعلى درجات السمو والرُّقي الإنساني والاجتماعي؛ بيد أنَّها لم تستطع أنْ تحافظ على سلمِّ رتبة رِتمِ هذا التراقي السامي أمام مُغريات الانحطاط القيمي والأخلاقي المعطوب الذي وصل إليه المجتمع في اهتزاز هُويته وغزو ثقافته الشخصية في الخفاء أو التجلِّي من قبلِ هذه الأنساق الثقافية الدخيلة على قيمه.

وقد أنتجت لنا حدَّة هذا الصراع المُحتدم الخطير الذي كشفت عنه وقائع الرواية بين هذا المُقدَّس الجمعي والمدنَّس الأناني الذاتي الضيِّق، وأظهرت جملةً من الصراعات البينية التي تلبَّست حياةَ الناس من الشخصيِّات الذكورية والأنثوية فكانت نتيجة ذلك الفعل رواية (امرأةُ الظلِّ) التي هي بحقٍّ رواية الصراع بين الماضي والحاضر، أي بين فواعل الأمسِ وفعليَّات اليومِ، وبين هُدى الفضيلة، وقذارة رؤى الخطيئة، وبين التحضُّر والتخلُّف، وبينَ التعلُّم والتجهُّل، وبين الثبات والتحوُّل للأسوأ:

"اِستمرَّ الحَالُ يَسيرُ بِهدوءٍ عَلَى أتمِّ وَجهٍ، حَتَّى عَامٍ 2006م، وفِي خِضمِّ دَوامةِ الاِضطرابَاتِ الَّتِي اِجتاحَتِ البِلادَ وَخاصَّةً فِي العَاصمَةِ بَغدادَ، وَعَلَى أثرِ الجَريمةِ المُنظَّمَةِ الَّتِي قَادتهَا أيادٍ خَفيَّةٌ فِي إثارةِ الفَوارقِ الطَّائفيَّةِ، وَالقَتلِ عَلَى الهُويَّةِ، وَاستهدافِ النُّخبِ مِنَ العُقولِ المُمَيَّزةِ الَّتي تَخدِمُ الوَطنَ بِإخلاصٍ وَعِلميَّةٍ وَقُدرةٍ عَاليةٍ، وخَاصَّةً أَساتذةُ الجَامعاتِ والأطباءُ المَعروفونَ بِقُدراتِهُم المَهنيَّةِ المَعرُوفَةِ". (امرأةُ الظلِّ، ص46). وغيرها من وسائل التصفية التي قامت بها الأحزاب المُهيمنة.

إنَّ جميع هذه الصراعات الناشبة لمُهيمنات الواقع كانت سبباً مرجعياً كافياً، ومُبرِّراً تسويغياً مُلحَّاً على حمل الكاتب مؤلِّف الرواية بإظهار مجموعة من السرود القصصية المتكاملة في إنتاج نواة رواية ذاتَ وحدةٍ موضوعيةٍ مُتعدِّدة الرؤى والأفكار ومتجدِّدة الحكايات في تنشيط فاعلية السرد وفي شتَّى المجالات والأفق الواقعية، وعلى المستوى (الاجتماعي والأخلاقي والنفسي والروحي والثقافي والديني والفكري والاقتصادي) الذي شغل مِساحاتٍ كافيةً في تعضيد فكرة السرد وتأكيده.

وقد اجتمعت كل هذه الأفكار التعدُّدية المُجاوزة لِلسُنَنِ والتقاليد والأعراف في واقعة موضوعية مثل، (امرأةُ الظلِّ) التي كانت هي النقطة المحورية الثابتة التي تُدِيرُ رَحى التَّسريد في فلك إبداعي تخليقي مُتجدِّد الأفكار والحلول والمُعطيات التي تُسهم في صنع واقعة الحدث التي كشفت من خلال سونارها التسريدي عن حُمولاتِ الواقع وفضحت الهُوَّةَ السحيقةَ بين مُدخلاته ومُخرجاته الاجتماعية:

"دَخَلَ عَلَى (د. عَاصمٍ) فِي عِيادتِهِ أشخَاصٌ، وَمَعَهُم مَريضٌ وَبَعدَ فَحصهِ وَجَدَ أنَّ حَالتَهُ بَسيطةٌ مُمكنُ عِلاجهُ بِوَصفةٍ طِبيَّةٍ، لَكنَّهُم رَفضُوا وَصفتَهُ، وَطَلبُوا مِنهُ أنْ يُحرِّرَ لَهُم تَقريرَاً يُؤكِّدُ عِلاجَهُ خَارجَ البِلادِ، لَكنَّهُ رَفضَ ذَلكَ مُبيِّنَاً لَهُم أنَّه يَتكفَّلُ بِعلاجهِ فِي دَاخلِ البِلادِ وَشفائهِ بِفترةٍ قَصيرةٍ. أصرُّوا عَلَى رَأيَهُم وَطَلبُوا مِنهُ كِتابةَ التقريرِ بَأيِّ ثَمنٍ يَرغبُ فِيهِ، وَأنَّهُم مُستعدونَ لِلدفعِ، لَيسَ كَرِشوةٍ لإغرائِهِ، بَلْ لِكِي يُمسِكُوا عَليهِ نَقطةَ ضُعفٍ يُهدِّدونَه بِهَا، لَكنَّهُ رَفضَ مَطلبَهُم بِقوِّةٍ، فَبادَرَهُ أحدُهُم وَكَلمَّهُ بِصوتٍ مُنخفضٍ: (أنَا أحدُ قِياديِّ الحِزبِ... وَهَذَا أبي، حَاولْ قَدرَ اِستطاعتِكَ تَنفيذَ طَلبِنَا) غَيرَ أنَّه رَفضَ مَرَّةً أُخرَى، خَرجُوا مُستائينَ بَعدَ أنْ يَأسُوا مِنهُ، وَسَمِعَ أحَدَهُم يَقولُ أثناءَ خُروجِهُم: (بَسيطَة سَتكتبهُ وَأنتَ صَاغرٌ بَعدَ أنْ تَدفعَ ثَمنَ وَقاحَتِكَ) ". (امرأةُ الظلِّ، ص 51).

من نوافل العمل الإبداعي السردي المُعجمي -تأثيثياً وإبداعيَّاً- أنَّ الكاتب أو الروائي يُقسِّمُ روايته على شكل فصولٍ مُتعدِّدةٍ، أو على شكل متواليةٍ قصصيةٍ، أو حكائيةٍ ترتبط ارتباطاً كُليَّاً ووثيقاً بالقيمة الفكرية لوحدة الموضوع الأُمّ من خلال المحافظة على جوهر الوحدة العضوية السرديَّة، أو يقوم بتقسيم روايته على شكلِ أجزاءٍ رقميةٍ أو عنواناتٍ فرعيةِ مُتعدّدةِ لا تخرج عن نظام الروايَّة.

بيدَ أنَّ الرائي عبد الرضا صالح محمّد قد كسر قوَّة الجدار الصُلب لهذا المألوف التوقُّعي، وحطَّمَ هندسته التراتبية المعمارية المعهودة. كونه عمدَ فنيَّاً وجماليَّاً وتراتبيَّاً إلى تقسيم روايته على شكل جلساتٍ نفسيةٍ متواليةٍ بدلاً من الفصول أوالمتواليات القصصية الحكائية القصيرة المرتبطة بالحدث الأكبر بدأً من الجلسة النفسية الذاتية الأولى التي هي مُفتتح الرواية ومُستهلها أو مطلعها، وانتهاءً بالجلسة السادسة والِّتي هي آخر جلسةٍ من جلسات الرواية ومختتمها النهائي والتخلُّصي للخروج.

وحين نبحث عن الدافع الحقيقي لهذا التقسيم الإجرائي الجديد وغير المرئي المألوف في التسمية لا في العمل، سنجد أنَّ الكاتب كان مُحقَّاً في تقسيمه ورؤيته الفكرية في صناعة الحدث السردي وعنونته. وأنَّ النسق الثقافي المُضمر وراءَ تسميتها بالجلسات يعود إلى هوس الحالة النفسية الحالمة للبطل، والتي كانت تُنازع حياته الشخصية التي مرَّ بها البطل (عدنان) عبر مراحل السرد المتوالية.

إنَّ مراحل السرد الروائي هي بمثابة جلساتٍ نفسيَّةٍ وفكريَّةٍ أحالنا فيها الكاتب إلى التماهي مع بطل الرواية، الشخصية الحالمة نفسياً عبر أثير هذا التلقِّي القرائي الشائق؛ لأنَّ البطل عدنان عاش حياةً ازدواجيةً قلقةً ومركَّبةً صَعبةً بين الواقع والتخيُّل الحُلُمي. ولازمهُ تأزُّماً نفسيَّاً وشعوراً مَرَضيَّاً حتَّى أواخر أحداث الرواية ومُنتهاها، والتي كانت فعلاً ختامياً حَدثياً سرديَّاً إدهاشيَّاً صادماً.

هذه هي خفايا الحقيقة الفعلية اللَّافتة للنظر في توزيع أحداث الرواية على شكل جلساتٍ نفسيةٍ وليست أجزاءً متواليةً. وكقارئٍ أو مُتلقٍ تشعر إزاء قصدية هذا التقسيم النفسي -حقَّاً- أنَّك أمام راوٍ عليمٍ واعٍ كطبيبٍ سرديٍّ حاذقٍ يُشخِّصُ حالات المرض لشخصية بطله، ويستعرض تفاقم عِلَلِه النفسيِّةِ والاجتماعية الكثيرة التي رافقته في حياته، والتي نبَّهَهُ إليها صديقهُ د.عماد طبيب الأمراض النفسية والعقلية في أكثر من جلسةٍ زاره عدنان بعيادته الخاصَّة بشارع التربية في مدينة العُمارة:

"كَانَ عَدنانُ مُنصتَاً لِلدُكتورِ وَمُستجيبَاً لأوامِرهِ وَهوَ يَقولُ بِنفسهِ: هَلْ حَقَّاً أنَا مَريضٌ حَتَّى تَحسَّنتُ؟ وَهوَ مُبتسمٌ وَجَّهَ سُؤالاً لِلدُكتورِ: عَلَى مَا يَبدُو أنَّكَ تَعرفُ مَرَضِي مُسبَقَاً؛ لِذلكَ قُلتَ لِي: تَحسَّنتَ كَثيراً، أليسَ هَذَا غَريبَاً يَا دُكتورُ؟! لَا لَيسَ غَريبَاً، بَلَى أنِّي لَاحظتُ عَلاماتِ المَرضِ عَليكَ لَقُدرَتِي عَلَى تَشخيصِ المَرضِ مِنْ اللَّحظة الأُولى الَّتِي أتحدَّثُ بِهَا لَأيِّ شَخصٍ. وَقَدْ لَاحظتُ عَلاماتِ المَرضِ عَلَى وَجهِكَ أثناءَ حَديثِنَا فِي السَّيَّارةِ". (امرأةُ الظلِّ، ص61).

ولا يكتفي بذلك الإجراء بل يضع له الحلول والمعالجات عبر تنامي جدلية هذا التسريد الجَلساتي المُتعاقب الأثر الذي هو بمثابة الداء والدواء الناجع معاً لاستشفاء مريضه وبطله الأول (عدنان)، وكذاك حال شخوص مرضاه الآخرين من أسقامهم وعِللهم الاجتماعية الكثيرة عبر هذا الوعي السردي الذي وزَّعهُ على فضاء جلساته السردية بشكلٍ عادلٍ خلال استخدامه الأمثل لتقنيتي (الاستقدام والاسترجاع) أو الفلاش باك الفنِّي الذي يُناور فيه الكاتب على حمل قارئه ومتلقيه على التقلُّب والتواصل مع سير الأحداث حتَّى نهاية الرواية بأُسلوبٍه الابتداعي الإمتاعي السردي المَكين الذي من خلاله اكتشف المرأة الظلَّ فاتن التي يبحث عنها والتي كانت تتخفَى باسم أطيافٍ ونضال:

"وَمَا إنْ وَضَعَ رَأسَهُ عَلَى الوِسادةِ غَفَا ولَمَ يَستيقظْ، إلَّا عَلَى صَوتِ الهَاتفِ، وَلمَّا فَتَحَهُ وَجدَ رَقمَ (أطيافٍ) بَادرَهَا بِتحيةٍ رَقيقةٍ: أهلاَ وَمَرحبَاً أطيافُ. قَاطعتْهُ بِصوتٍ شَديدٍ: عَدنانَ مَاذَا تُريدُ مِنِّي؟ ألا يَكفيكَ مَا مَنَحتُكَ تِلكَ اللَّيلةَ؟ لَا أُريدُ إلَّا الخَيرَ عَزيزتِي. عزيزتُكَ أنَا أمْ وفاءُ؟ حِينَ ذَلكَ تَأكَّدَ أنَّها فَاتنٌ، حِينَمَا ذَكَرَتْ اسمَ زَوجتَهُ وَرَدَّ عَليهَا بِرقَّةٍ: دَعِينَا مِمَا مَضَى، وَلِنفتحَ صَفحةً جديدةً، فَأنَا مُنذُ اليومَ الِّذي نِمتُ مَعَكِ وَأنَا مَا زِلتُ أشعرُ بِطُعمِ تِلكَ اللَّيلةِ، وَعِطرُ جَسدِكَ لَا يُفارقُنِي". (امرأةُ الظلِّ، ص163). ثم ينتقل الراوي بعد ذلك للحديث عن أخيها يوسف دون علمها وعلمه.

أنساقُ الواقعِ السَّرديَّةِ ومَصادرهُ الثقافيَّةُ:

إنَّ الحديث عن أنساق الواقع السردية وتعدُّد انعطافاته ومصادره الثقافية الظاهرة والمضمرة، يُحيلنا هذا الأمر إلى أُسلوبية الكاتب السردية في تدشين فكرة الرواية وإنتاجها، ذلك الأُسلوب الذي يمزج فيه المؤلِّف بين الواقعي الحيِّ الماثل، والأُسطوري التخيُّلي، وبلغةٍ سرديةٍ رشيقةٍ لا يمكن التفريق فيها بينهما بسهولةٍ أو يسُرٍ؛ كون هذا التخيُّلي المؤسطر الماتع استمِدَّ صوره من منابع بنية الواقع الآني الحاضر، والذي هو جزء من إرثه الشعبي الحضاري وتاريخه زمنه الماضي الطويل.

وعلى وفق ذلك أخذت أُسلوبية الواقعية السحرية مأخذاً سرديَّاًّ كبيراً من الكاتب في إنتاج جلسات الرواية الست وتأثيث وحداتها الحكائيَّة المُتراتبة وأفكارها الموضوعية المُتعاقبة. وكانت عوامل الخير والشرِّ المختلفة من أهمِّ مصادر اشتغالات الكاتب ومراجعه الموضوعيَّة والفكريَّة، والِّتي تُمثِّل مناطق بُؤرة الصراع المزدوج في رواية (امرأةُ الظِّلِّ) التي خرجت إلى إطار ما بعد الحداثة. ولا أدلُّ على ذلك التمايز قدرة الكاتب على التحكُم بقارئة ونقله من حالٍ إلى حالٍ آخر من الغرابة:

"خَرَجَ مِنْ بَابِ المَصحِّ، لِيجدَ أمامَهُ كُلَّاً مِنْ زَوجتِهِ وَفَاء، وَالعَاهرِ فَاتنِ، وَالداعرِ خَالدٍ، رَحَّبُوا بِهِ بِحرارةٍ بَالغةٍ، وَفَتَحتْ وَفاءُ ذِراعيهَا لِمعانقتِهِ! وصَارَ كُلٌّ مِنْ خَالدٍ وَفاتنٍ إلَى جَانبيهِ يَتأبطانِ ذَراعيهِ لِيَخرجَا مَعَهُ! إلَّا أنَّه دَفعَهُمَا بِقوَّةٍ وأزاحَ وَفاءَ مِنْ أمامِهِ، وَصاحَ بِهُم بِغضبٍ، يَسألُهُم عَمَا يُريدونَ مِنهُ فَأجابوهُ بِصوتٍ وَاحدٍ، سَمعِنَا بِشفائِكَ، وَفَرِحنَا لَكَ، جِئنَا نَنقلُكَ للبيتِ. صَرَخَ فِي وُجوهِهُم صَرخةً مُدوّيَةً، اِرتجَتْ لَهَا الجُدرانُ والأبوابُ وَالشَّبابيكُ والزُّجاجُ وَسَمِعَهَا مَنْ فِي المَصحِّ، ثُمَّ أُغمِي عَليهِ. بَعدَ فَترةٍ صَحَا لِيجدَ نَفسَهُ فِي مُستشفَى المَدينةِ...". (امرأة الظلِّ، ص 243).

ولغرض تسليط الضوء على منابع الصراع ونقاطه المهمَّة ومثاباته المكانية وفضاءاته ومصادره الواقعية، نستعرضُ أهمَّ ما احتوته مساحات الفضاء الحكائي السردي لهذا المقدَّس والمُدنَّس الثقافي الذي صار هاجساً شخصيَّاً مُلحاً وفناراتٍ مشعَّةً تضيء أحداث الرواية، وتشخِّص مناطق الواقع السردي وأقانيمه الرخوة والصُلبة، وتكشف بعينٍ نقديةٍ واعيةٍ تطلُّعات وميول ورغائب وثقافات شخصياته المزدوجة وتحوُّلاتها الاجتماعية والإنسانية السريعةوفق نقاط هذه المختصرات الرقمية:

1-استذكار حكائي سيري شعبي لمراحل الطفولة المبكرة والصِّبا والشباب والرجولة أو النضج لشخصيات الرواية المهمَّة، (عدنان، وفاء، فاتن، يوسف، أُسرة عدنان وفاتن أخت يوسف، د. عماد). واستحضار سرديٌّ واثبُ الخطى، والتقاط صوريّ عَيني مُكثَّفٍ لحياة طبيعة الريف العراقي وحياة الإنسان المديني المُتحضِّر. ومن ثُمَّ بيان انعكاس آثارهما وإسقاطاتهما الإيجابية والسلبية على حياة أبطال الرواية وشخصياتها الرئيسة والفرعية من أوَّل جلسةٍ نفسيَّةٍ من جلسات الرواية التعريفية.

2- تدوين سيري شخصي ذاتي محلي وشعبي، وأرخنة زمانية لمثابات المكانية ونقاط فضاءاتها التعدُّدية بدأً من نقطة الشروع الأولى (القرية)، نواة المكانية، ثُمَّ تواصلاً سيريَّاً لمركز القضاء، فانتقالاً مُنتظماً لزحمة المدينة مركز المحافظة، فالخارج العراقي، وبخط السِّيرالآتي: (قرية الحَشريَّة، قضاء المَجَرِ الكبير، مدينة العُمارة، بغداد، الموصل، الرمادي، دهوك، وخارج العراق النمسا).

3- استعراض إجرائي وتطبيقي كبير لحياة الناس العامَّة من أبناء الشعب العراقي ساكني الريف، وإظهار قوة توحُّدهم الاجتماعي والإنساني والفكري في مواجهة مصاعب الحياة، والوقوف بوعيٍ عند أنساق التحوُّلات الاجتماعية والتغيُّرات الأخلاقية الطارئة السريعة التي أخذت تغزو وتصيب منظومة القيم الحياتية في مدن العراق الصغيرة والكبيرة؛ نتيجةَ عوامل جمَّةٍ وسلوكياتٍ أخلاقيةٍ خارجيةٍ شاذة وغريبةٍ لم تكن مألوفةً في بنية المجتمع وثقافته المحلية والتراثية والدينية العامَّة.

4- الإشارة السردية التوثيقية إلى الأحداث السياسية التي مرَّ بها تاريخ العراق الحديث والمعاصر ما بعد تغيير نظام الحكم السابق القائم، واستدعاء أحداث الفتنة الطائفية ومن أيقظها إثنياً في عام 2006م، والتي أدَّت إلى القتل على الهُوية. واستهداف النُّخب والكفاءات العلمية والأكاديمية المُثقَّفة الواعية من أبناء البلد. والتهجير الطوعي والاضطراري داخل البلد وخارجة نتيجة ذلك الطارئ.

5-انتقاد علنيٌّ جادٌ وواضحٌ لسياسة القائمين على حكم البلد من المُتحكمين بمصائر الناس. واستياء وطني ونقمة العامة من أبناء الشعب تُجاه ما تقوم به الأحزاب الكثيرة التي أخذت تُسيطر على زمام الأمور الداخلية وتتحكَّم بالسياسة الخارجية للعراق وولاء تبعيتهم للخارج وارتباطهم بغير الوطني.

6- عمد الكاتب أو الراوي العليم لرواية (امرأةُ الظلِّ) في منهج مركزية اشتغالاته إلى الأُسلوب الحكائي القصصي المتعدِّد الحكايات الذي يبدأ في كل جلسةٍ من جلسات الرواية بحكايةٍ سرديَّةٍ عن أحداثها الفعلية وعن شخوصها ووحداتها الزمكانية، ثمَّ ينتقل فنيَّاً إلى حكايةٍ جديدةٍ في جلسةٍ أخرى متوالية تصبُّ جميع الجلسات الست بمركز وحدة الحدث الموضوعية لواقعة الرواية وأٍس ثيمتها.

7- تَفرُّدُ الكاتب عبد الرضا صالح محمَّد في روايته بالكشف عن الاستهداف القصدي للكفاءات العلمية من الأطباء في ظلِّ منظومة الحكم الجديد للعراق. واستئثار ثلةٌ كبيرة من متنفذي الأحزاب بالسيطرة في تسيير وتسخير النظام الصحي لمنافعهم الذاتية والشخصية، واستبعاد العناصر الوطنية المخلصة من الأطباء الذين يُعارضون فلسفة وتَدَخُلُ الأحزاب وتوجُّهاتهم التبعية في تدمير بنية النظام الصحي. وخير مثال على ذلك ما تعرَّض له د. عماد مدير إحدى مستشفيات بغداد وولداه.

8- في ظلِّ قيام هذا الاستئثار الحزبي والمؤسساتي قام الروائي بتشخيص وتعريةِ الواقع السياسي المتردِّي الذي يُسيِّره بعض الأشخاص والرموز التابعين لأجنداتٍ خارجيةٍ لا يهمها مصلحة البلد، وبالتالي عملوا على تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إبقاء البلد مُتخلِّفاً تابعاً لعجلة الأجنبي الناقم عليه.

9- وقد جاء الحديث عن هذا الواقع السياسي الفاسد؛ نتيجة شعور عامَّة الناس من أبناء الشعب باستمراء ألم الظلم والحيف والشعور بالنكوص النفسي جراء التمايز المقصود في إرباك حياتهم.

10- الجانب العاطفي الذاتي والأخلاقي الاجتماعي لحياة كثير من الناس الذي عكسه أبطال الرواية في أحداث رواية (امرأةُ الظلِّ) أخذَ مأخذًاً فنيَّاً كبيراً من مِساحات فضاءات العمل الروائي الضافية، وخاصةً فيما يتَّصل بِعَيِّنَةِ بطلِ الرواية المتفرِّد عدنان وزوجته وفاء وابنته صَبا وأصدقائه المُقرَّبين مثل يُوسف وأطياف أو فاتن ونضال ولين وخالد، وممَن التقى بهم البطل عدنان في بغداد والعمارة.

11- وفي الأعمِّ الأغلب أنَّ التسريد العاطفي للرواية تدور أحداثه وموضوعاته عن أنساق الفساد الأخلاقي والاجتماعي، وعن تتصدُّع القيم الصُلبة والأعراف والتقاليد الثابتة للمجتمع المديني والريفي التي ظهرت عيِّناتها الحقيقية عند الكثير من النسوة والفتيات العاهرات ممن مارسن مهنة البغاء بسببٍ أو من غير سببٍ مقنعٍ؛ نتيجةً لشعورهن بالضياع والسقوط، شخصيَّات مثل أطياف أو فاتن وحنان ونضال ولين وديما وسناء من اللَّائي عَاشرَهُنَّ البطل عدنان وصديقه خالد ود.يوسف.

12- إنَّ الحديث عن المقدَّس والمُدنَّس في سرديَّات الرواية له أكثر من موضوع أو حكاية أو فكرةٍ تبدأ ثيمتها الخيِّرة بالفضيلة وتنتهي سيرتها بالسيِّئة الرذيلة أو بالفاحشة الخطيئة.ومن صور ونماذج ثنائية التضاد في هذا المقدَّس والمدنَّس حكايات وقصص شخصية البطل عدنان وشخصية صديقه يوسف والطارئ خالد مع ثلةٍ كبيرةٍ من عواهر البغاء والمُومسات ضحايا ثقافة المجتمع وإسقاطاته.

13-على هامش تسلسل أحداث الرواية التاريخي الزمكاني، عكفَ الكاتب الرائي على تدوين أحداث الرواية ومنها وثيقة الاستسلام التاريخية التي أبرمها ضباطٌ عسكريونَ كُبَارٌ من النظام البعثي السابق للحكم بخيمة سفوان المذلَّة مع الأمريكان؛ بسبب دخول العراق للكويت وخوضه الحرب.

14- إنَّ الأغرب في شخصيَّات الرواية سواءٌ الرئيسة أم الثانوية أنَّ كلَّ شخصيَّة من شخصيَّاتها الفواعلية تحمل في ذاتها النفسية صفاتٍ وخصالاً تضاديةً ازدواجيةً إيجابيةً وسلبيةً معاً، وهي تُمارس حياتها اليومية مع الآخرين. وكان هذا التضاد الفعلي دافعاً نفسياً رغائبياً وإغرائياً مشجِّعاً ومُؤثِّراً لنزوح هذه الشخصيَّات إلى مُستنقع الرذيلة الهابط والسقوط في جحيم هاويته السحيقة القذرة. وقد عكس صوراً مختلفة من ثيمات مرآة الواقع المتأثِّر بالانحرافات الجديدة للتغيير.

15- في كلُّ جلسةٍ من جلسات الرواية أو عيِّنة من عيِّنات فصولها الستة تُثارُ فكرةٌ جديدةٌ ولافتةٌ وتبرزها للنظر مع تنامي استمرارية الحدث فتتطوَّر وتتفاعل بسرعةٍ فائقةٍ وبحسب سير المواقف والأحداث التي يعيشها الأشخاص ويتفاعلون معها في ظلِّ مجتمع مليء بالغرابة والجِدِّةِ والكشف.

16- (امرأةُ الظلِّ) رواية من نتاج السرد العراقي الحديث ما بعد التغيير السياسي، لذلك فهي رواية متعدِّدة الآفاق والرؤى عن نتاج واقع الوضع الاجتماعي الأخلاقي والسياسي والاقتصادي والفكري والديني الزمكاني. وتعكس كلُّ جلسة من جلساتها التقاطاً عينياً وصورياً حيَّاً ما عن هذه التَّعدُّدية.

17-استخدم الكاتب مؤلِّف الرواية بعضاً من المفردات والجمل والتراكيب الشعبية باللَّهجة العراقية المَحليَّة الدارجة أملتها عليه ضرورات السرد وتأثيراته الواقعية النفسية. وقد أراد الرائي من هذه اللهجة المؤثِّرة انتقاداًلاذعاً وصارخاً لسياسة الدولة وتوجَّهاتها بعدم الاهتمام بمصالح أبناء الشعب.

18- تضمَّنت الرواية بين طيَّاتها السردية، ولا سِيِّما أواخر جلساتها الفصلية النفسية سرداً وثائقياً عن تكرار فترة القتل الطائفي والتهجير العرقي والإثني على الهُوية الدينية الذي شهده العراق في تاريخه المعاصر والحديث في الأعوام (2005، 2006، 2007)، ومَاتلاهُ من أعوام الفتنة الطائفية.

19- الوقوف عند أهمِّ فصلٍ من فصول الرواية صفحة (238)، وهو موضوع الخيانة الزوجية بين البطل عدنان وزوجته وفاء والانجرار نحو السقوط في هاوية الفساد والخطيئة. وقد تذوَّق كلاهما من بئر الخيانة نفسها، وكان العقاب بالمثل (العينُ بالعين والسنُّ بالسِّنِّ)، وعلى الباغي تدور الدوائر.

20- الرواية على الرُّغم من كونها تسردُ أحداثاً مكانية وزمانيةً عديدةً، فإنَّها احتوت بين جنباتها الفكرية الكثير من الرؤى الأفكار والأحلام والأمراض النفسية التي حصلت لمرضى علم النفس بسبب تهيُّؤاتهم ونزواتهم ورغائبهم وقُدارتهم العقليَّة وبوجه خاصٍ عن بطل الرواية عدنان وفاتن. والرواية تعدُّ انتقالاً نوعيَّاً صادقاً في أكوان المكان والزمان واستدعاءً جريئاً للحضور والغيَّاب.

21-الفصل الأخير أو الجلسة الأخيرة، والَّتي هي خاتمة الرواية ومنتهاها كانت بحقٍّ خاتمةً فجائيةً مُذهلةً وصادمةً للقارئ بحدثها الفنتازي الأخَّاذ الذي كسر فيه الكاتب سياق توقُّع المألوفِ الحياتي لشخصية البطل، وكيف سارت حياته الاجتماعية والخُلُقية بعد انتهاء أحداث الرواية ودخوله بغيبوبة حُلُميةٍ كبيرةٍ مُفزعةٍ في الوقت الذي كان المتلقِّي يتوقَّعُ أنْه مَشهدٌ واقعيٌّ تَعرَّضَ له البطلُ:

"اِنحنَتْ وَفاءُ وقَبَّلتْهُ فِي جَبينِهِ وَسَالتْ دُموعُهَا، ثُمَّ صَعدَتْ صَبَا إلَى سَريرهِ وَاحتضنتهُ وَقَبَّلتهُ، فَهمَسَ بِأُذنِها: مَا الَّذِي حَدَثَ لِي؟ وَمَا يَجرِي؟ مُنذُ أُسبوعٍ وَأَنتَ غَائبٌ عَنِ الوَعِي؛بَسببِ الاِنفجارِ الَّذي هَزَّ المّدينةّ، وَرَاحَ ضَحيتهِ الكَثيرونَ! أَ لَا تَتَذكرُ يَا أَبِي ؟ حِينَهَا تَذَكَّرَ اللَّحظاتِ الأخيرةَ حَينَمَا كَانَ وَاقفَاً قُربَ السُّوقِ". (امرأةُ الظلِّ، ص 244).

***

د. جبَّار ماجد البهادليّ / ناقدٌ وكاتبٌ عراقيّ