قراءات نقدية

محمد عبد الرضا شياع: حين تُزهر الشجرةُ بالسرّ المخبوء

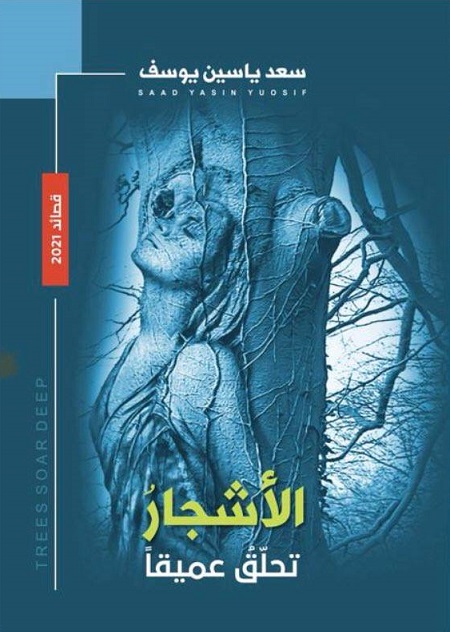

قراءة نقدية في مجموعة (الأشجار تحلّق عميقاً) للشاعر سعد ياسين يوسف

الأشجارُ لا تحجبُ ظلَّها حتى عن الحطّاب

"هيتوباديشا"

***

نداءُ الوحش A Monster Calls عنوان الفيلم الذي تضحي فيه الشجرةُ الساردَ العليم بعد أن تغدو وحشاً في كابوس الطفل ذي الاثني عشر ربيعاً، يحكي هذا الوحشُ للطفل حكاياتٍ، هي، بالتحديد، أربعُ حكاياتٍ، يأمرُ الوحشُ، في نهاية المطاف، الطفلَ بأن يُفصح عن سرّه، وبعد سماعِ الوحش لسرّ الطفل، يهوّن عليه مصيبَتَهُ بفقد أمّه، ويخبره بأنه لا يتمنّى مغادرةَ أمّهِ الحياة، راجياً الطفلُ، في الآن ذاته، انتهاءَ عذابه، بعد أن اكتشف أن أمَّهُ كان لديها الحكاياتُ ذاتُها مع الشجرة/ الوحش.

أرى، الآن، أن الشجرةَ الوحشَ هي ليست (الغولَ المحبَّ للبشر) الذي عنون به أوكتابيو باث Octavio Paz كتابَهُ El ogro filantrópica والذي يظهر فيه الحاكم مرتدياً ثوبَ الحمل الوديع، بيد أنّهُ في الحقيقة ذئب غادر.

يصحبنا العنوان الأشجارُ تحلّق عميقاً** إلى التحقيب بعيداً حيث البدء لنتأمّل الشجرة التي رافقت الشاعر سعد ياسين يوسف مرافقةَ الضوء للمشكاة، معلناً عن هويتها، وتعلن الشجرة عن هوية الشاعر في النص وفي الانتماء، وأنا لا أريد أن أقدّم نتيجة الآن بقدر ما أريد أن أطرح سؤالاً على نفسي كوني أسعى للإنصات عمّا تخفّى من دبيب حبٍّ، وتنامى من لهف وجد، في قراءة الشعر التي تقودنا إليها أحلامُ اليقظة هدفاً سامياً للروح.

لقد رافقت الشجرةُ الإنسانَ منذ النطفة الأولى، فكانت ظلّاً له، ثم روحاً ومعنى حياة، هي شجرة المعرفة، والتي لولاها لما كنّا، ولا كانت قصائد الشعراء التي ترافقنا إليها، لم يعرف آدم ولم تعرف شقيقةُ روحهِ حواءُ السرّ فيهما، لقد كانت عيونهما صامتة، وهي تشهد دهشة الفردوس جمالاً، لقد منحتهما الشجرةُ المعرفةَ، فانكشف السّرُّ، ليدق قلباهما متسارعين، ما هذا؟ إنّهُ الجسد يا أبتانا، والذي لولا الشجرةُ لما عرفتُماه، وما كنّا هنا عابثين بفجر حرارة طفولتنا الأولى، لم نغادر الفردوس إذن، بعد اندلق السّرُّ بين أيدي أبوينا، فجلبت الدهشةُ الفردوس إلينا، نازلاً فينا عميقاً، فصارت الشجرة الدال الذي به نحلّق عميقاً، لكن أيّ عمق، هل هو عمق الذات، أم عمق الانتماء؟ أظنُهُ العمقَ الذي يحقّب بنا عالياً، إلى سماء الدهشة وغربتها السعيدة، مثل زمننا الممتد من شجرة طوبى إلى شجرة طُور سَيناء، (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) الرعد: 29، (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ) المؤمنون: 20، ونحن نبحث عن قبسٍ نوقد به نارَ إدراكنا لتراب الأرض التي بذر فيها الشاعر سعد ياسين يوسف حبّاتِ أشجارهِ الشعريةَ لتنمو بين أيدينا دلالات، لعلّ الروحَ ترتكن إليها شعوراً بالسكينة التي تمنحها إيقاعاتُ الكلام، نتنسمه باحثين في عطر أور، عنوان القصيدة الأولى، عن هويتنا نحن العراقيين:

من طينة الفراتِ

قُدَّ قلبُهُ، قارورةً من أور...

هذا الذي هفا للضفةِ الأخرى

بصدره المسكونِ بالنورِ

أجنحةً ما صدَّها

انهمارُ نيرانِكَ

التي أضحى بها مسلةً،

زقورةً...

نجدنا، الآن، في التربة التي غرس فيها أشجاره الأولى، غرسها العراق أو الشاعر سِيّان، ولا أخالها إلا شجرة الحروف التي خبّأها ابن عربي في جلباب أشجارِ الله، لينثرها العراقيون الأوائلُ كلماتٍ مسماريةً في ألواح الطين، يلملم الشاعر فيها خيالَنا المبعثرَ مرسوماً بضوء الدّم وعياً بمأساة الوطن:

كم من الدّم يلزمُ هذه الأرضَ

لتغسلَ عتمةَ الحزنِ

عن وجهها،

ظلامَ ألفِ عامٍ

وعام...؟؟؟!!!

هي ضريبة الانتماء الممهور بمبسم عبّاد الشمس لشمسه، وهو يظلّ محلّقاً برأسه عالياً خلفها حتى تأفل، ثم ينطوي على ذاته، منتظراً صبحَهُ القادمَ ليلاحقَ محبوبته بعين عَشِقَت السماءَ، لكننا بأشجار سعد ياسين يوسف نحلّق عميقاً، ممسوسين بوجع الأرض واحتراقاتها، أليس في العمق تكمن الرّوح، هذه صلواتنا التي كتبها لنا الربّ المتعالي، في كلّ سجود على الأرض نرتقي صوب سدرة المنتهى، شجرة النهاية التي لم يصلها إلا نبينا المحبوب، ومن تعدّاها بلغ العدم (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) النجم: 13-16، ألم يكن إبراهيم عليه السلام شجرةَ أور التي تناسل منها الأنبياء، بعد أن أصبح إبراهيم عليه السلام شجرةً وارفةَ الظِّلال مثمرةً، فهو النبي والخليل والإمام، فمحمدنا عليه السلام ابن هذه الأرض، من عطر أور، وإن كان في البدء نوراً، (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) آل عمران: 34، فهو الذي بلغ سدرة المنتهى، فعُمقنا عروج لفردوسنا المنشودِ فيها، وإن عُمّدت محجاته بالدّم:

ألا تكفي ابتسامات الدمِ

في صدورهم

حينَ تعرّوا للرصاصِ

الباحثِ عن وطنٍ فيهم

في رحلتهم الأزليةِ

للبحث عن وطن...؟؟؟!!!

في رحلة المتاه تتدافع أحلامُنا متأثرة بالحدث الكوني حتى لو كان خفقةَ جناح فراشة أو حبةَ رملٍ على الشاطئ حرّكتها يدُ طفلٍ ترسم براءتُهُ القمرَ مُمتَزَجةً بخيال عاشق أو عاشقة يختلسان النظر إليه، فتغدو ألواحُ الطين ضوءاً من ألواح حُلم، عنوان القصيدة الثانية، تعرج بنا صوب سماء نائية وإن كانت تحلّق عميقاً، لكن هل نقبض على أحلامنا بعيوننا المغمضة خوفاً وانبهاراً:

ممسكونَ بالمجرةِ

منذ أن توسّد القرنفلُ

ألواحَ البدء راسماً سُلالةَ الضوء،

ملامحَ الغبطةِ الغامضةِ في الطينِ

وهو يراقصُ نيرانَ البشارةِ

قبل انبثاقِ زهرةِ الشمسِ

وكلّما اقتربنا

من الإمساكِ بحلمنا الضائع

فرَّ هارباً...

لا أظنُّنا نملك قدرةَ الإمساك بحلمنا ما دامت عيونُنا مفتوحةً على آفاق وجودنا، وهي تبحث عن نافذة للإفلات من حوادث القهر التي تطوقُنا مثلَ سوار، فضوءُ المجرات البعيدة لا يُدرك إلّا بعيون مغمضة، إغماضةُ العين تعني مشاهدة الأعماق وإعمال التفكّر فيها، حيث هناك تستقر أحلامُنا، تقودنا إليها الغبطةُ المودعةُ في الطين، هذا هو البدء والابتداء، ضوءُ التاريخ وعَتمتُهُ متوهّجاً بزهرة الشمس ومتوّجاً بها قبل انبثاقها، يا للقدر كلما اقتربنا كان الابتعاد، فخسرنا أحلامنا، خسرناها هاربةً، معلنةً عن عدم اكتساب الهُوية معناها، حيث لا تكتمل صورةُ الإنسان في مراياه المتكسّرة، هكذا يكتب إيقاعُ القصيدةِ ذاتَ الإنسان وهي لا تحرز اكتمالَها.

نركضُ خلفه بيدين مفتوحتينِ

وعينين مغمضتينِ

وما أن نُمسكَ أطرافَهُ

حتى يتمزّقَ

كقميصِ نبي دكّتهُ شمسُ الأمنياتِ..!!!

فإذا كانت زهرةُ الشمس تنتظر حريتَها التي تبتدئ وأولَ خيطِ ضوءٍ لمعشوقتها الشمس، فإن الذات الكاتبة تتجسّدن فينا في الأزمنة كلّها، يرتبط حاضرنا بالماضي، ليس في رحلة نكوص، بل في الكشف عن غدر الزمان والإنسان وسرهما كما فُعل بالنبي يوسف عليه السلام، أنموذجاً بدئياً استعاض الشاعرُ عنه بالقميص وبالفعل (دك) الذي يدل على استواء الأرض وطمر البئر، وهو قميص الكذبة الثانية التي أطاحت بحياة نبي، وما قَدِرَتْ مادام الربُّ الشاهدَ والحارسَ، وهذا هو حالُ الأرضِ وأشجارِها المحلّقةِ عميقاً، تحلّق عميقاً لترى مسيرة أحلامها في جفنٍ مرتجف، أو غيمةٍ تحملها الريحُ غيثاً يندّي ترابَ الأرض منحدراً فيها.

أو رايةِ وطنٍ بلَّلتها

دموعُ اليماماتِ

الّتي طافتْ حولَها

فلم ترَ سوى حبلِ الصَّيادِ

وهو يرتفعُ صوبَ رَقَبَتِها

تاركةً لرفيفِ جناحيها

أنْ يرسمَ شكلَ الحُلمِ

في الهواءِ...!!!

تنحني الزهرةُ..

كمسمارٍ أعيتهُ المطارقُ،

يتطايرُ شرراً من صراخٍ

لتشتعلَ المجرَّةُ بين أيدينا

تضيءُ ظلاماً آخرَ

تحتَ ذريعةِ الحُلمِ الّذي

ما أَجَدْنا رسمَهُ....

ونحنُ نلقي برؤوسِنا على

ألواحِ طينِ طقوسِنا

السَّاحرةِ...

يَنْشَدِهُ الشاعرُ بلغة التراب الذي يبله الماءُ فيغدو لوحاً، لا يغادر صمتَهُ إلّا بعود استُل من قلب شجرة به يرسم الإنسان تشوفاتِهِ ورؤاه، أليس الماءُ حليبَ السماءِ ترسله لأختها الأرض صدرَ أمٍّ ترتوي منه أحلامُنا، هكذا يبتعد الشاعر سعد ياسين يوسف عن الصور الساكنة في ابتناء دوال القصيدة المتحركة نحو أعماق الروح والأرض في آن، فالحلم شجرةٌ أيضاً بها يكتمل الإنسان، وهو يؤدي طقسَه الساحرَ، لكن أنّى له الاكتمال...

عنوانات قصائد ديوان الأشجارُ تحلّقُ عميقاً هي هُوية الشاعرِ الشعريّةُ والإنسانيّةُ بها نحقّب عميقاً، فنعيد معاينة الإدراك وترتيبه، فإذا كانت شجرةُ المعرفة قد كشفت للإنسان سرَّ لذةِ الجسد وغوايته، فإن شجرة اليقطين قد غطّت هذا السرَّ لرعايته، (وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍۢ) الصافات 146، لأن الإنسان قد اكتشف حرارة السرِّ فيه، من هنا أعدّ قصائد الشاعر سعد ياسين يوسف الباب الذي نلج منه إلى عالمه الممتلئ شعراً وفكراً، مقدماً (أنا) بين يديّ مقطعاً من شجرةُ العودِ، القصيدة السادسة، سبيلاً لقراءة قادمة.

حينَ ارتقيتِ

سُلّمَ شجرتي

شددنا معاً وترَ الغصنِ السَّادسِ

فتبسّمَ "زريابُ"

إذ أزلْتِ سقفَ المسافةِ

لتهبطَ عليَّ الملائكةُ

وأنا في محرابِ التَّوهُّج

أنتظرُ نجمَكِ المتلألئَ

يُمطِرُني بفراشاتِ الضَّوء.

***

د. محمد عبد الرضا شياع

كاتب وأكاديمي من العراق – أمريكا

.................................

* سعد ياسين يوسف: (الأشجارُ تحلّقُ عميقاً)، دار أمل الجديدة، دمشق، الطبعة الأولى، 2021.