قراءة في كتاب

علي الطائي: الكتابُ بدلَ المنبر.. تأملات قارئ في كتاب "الدين والظمأ الأنطولوجي"

في زمنٍ تتكاثر فيه الأصوات وتتناقص المعاني، وتزدحم فيه المنابر بالكلام الفائض عن الحاجة، يظلّ بعض البشر يشبهون الاستثناء الهادئ، لا يُعرَفون بالضجيج، بل بالأثر. من هؤلاء، تعرّفتُ—لا وجهاً لوجه، بل عبر ذلك الخيط الإنساني الشفيف الذي يُسمّى الصوت إلى المفكّر والفيلسوف العراقي الدكتور عبد الجبار الرفاعي. كان التعارف بوساطة صديق العمر، البروفيسور علاء الحلّي، في اتصالٍ هاتفيٍّ بسيط في شكله، عميقٍ في أثره، كأنما أُريد له أن يكون دليلاً على أن الأرواح المتقاربة لا تحتاج إلى مصافحة كي تتعارف.

لم ألتقِ الدكتور عبد الجبار شخصياً حتى اللحظة، لكنني سمعتُه. وكم من صوتٍ يكشف لك عن معدن صاحبه أكثر مما تفعل الملامح. كان صوته دافئاً، مهذباً، مشبعاً بتواضعٍ نادر، يوحي بأن صاحبه بلغ مرحلة من الصفاء تجعله يختار العزلة الواعية لا هرباً من الناس، بل حفاظاً على المعنى. أحسستُ، وأنا أستمع إليه، أنه من أولئك الذين تصالحوا مع الكتاب بوصفه الرفيق الأوفى، واكتفوا بالقراءة والكتابة عن اللهاث وراء المنتديات واللقاءات التي تستهلك الروح أكثر مما تغذّيها.

هذا الإحساس لم يكن غريباً عني؛ فقد وجدتُ نفسي، متأخراً أو مبكراً، أسير في الطريق ذاته: طريق الاكتفاء بالكتاب، وبالكتابة بوصفها فعلاً وجودياً، نصنع بها عالماً موازياً، نودع فيه ما يجيش في الصدور من أفكار وعواطف وأسئلة. عالمٌ يمنحنا قدراً من الاستقرار النفسي، ويحمينا قدر الإمكان من ضجيج الناس وضجيج الجهالة المتفشية.

نحن نعيش مفارقة قاسية: العالم من حولنا يقفز قفزات هائلة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخارقة، فيما ينكفئ مجتمعنا العراقي، ومعه جزء واسع من العالم الإسلامي، إلى منحدرات مخيفة من الجهل والخرافة. عودة محمومة إلى معتقدات بالية، وإحياء لأسئلة استُهلِكت تاريخياً، وجدالاتٍ عقيمة لا تنتج معرفة ولا أخلاقاً، بل مزيداً من الانقسام والتشظي. في هذا السياق المأزوم، تبدو مشاريع التنوير الحقيقية أشبه بمحاولات إنقاذ أخلاقي وفكري، لا ترفاً ثقافياً.

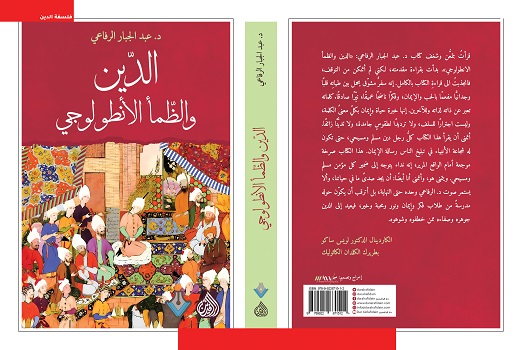

من هنا، لم يكن تواصلي المتكرر مع الدكتور عبد الجبار الرفاعي وذلك في أواخر عام 2025 مجرد تواصل عابر، بل تقاطع همٍّ معرفي. حين طلبتُ منه أن يرشّح لي أحد كتبه لأقوم بقراءته صوتياً ونشره عبر قناتي «حواريات الطب والأدب» على اليوتيوب، لم يتردّد، واختار لي كتابه الأول (الدينُ والظمأ الأنطولوجي)، الكتاب الذي يشكّل عتبة مشروعه الفكري كلّه. سارعتُ إلى قراءته كاملاً، وتسجيله بصوتي، ونشره ليكون متاحاً للجميع، فكان منه كعادته كرمٌ آخر، إذ شارك الرابط مع أصدقائه في مختلف أنحاء العالم، وكأن المعرفة لديه لا تُختَزن، بل تُتداول.

وأنا أقرأ هذا الكتاب، كنت أستعيد سيرة رجلٍ لم يولد في رفاه الفكر، بل عبر محطات قاسية: الفقر، ثم الغياب المبكر عن العالم في الطفولة، ثم الظلمة الأشد حين انخرط في دهاليز الأحزاب والسياسة والإسلام السياسي. لكنه، بخيارٍ شجاع، خرج مبكراً من تلك المتاهة، وعاد إلى ذاته، ليؤسس مشروعاً تنويرياً يطمح إلى تحرير الدين من أقفاصه التقليدية، وإخراجه من القراءة الكلاسيكية المغلقة إلى أفق أنساني أرحب، هو ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى.

هذه المقدمة ليست قراءة نقدية بعد لأنني لستُ ناقداً، ولا حكماً معرفياً لأنني لستُ حاكماً، بل شهادة إنسانية أولاً، واعتراف بفضل كتابٍ وصاحبه ثانياً. هي تحية من قارئٍ وجد في هذا العمل ما يستحق التوقّف والتأمل، وما يدفعه لأن يكتب، لا من موقع الادّعاء، بل من موقع الامتنان، قبل أن ينتقل في الصفحات التالية إلى ما تبادر إلى ذهنه وقلبه وهو يطوي صفحات هذا الكتاب، صفحةً بعد أخرى.

في "الدين والظمأ الأنطولوجي" لا يكتب عبد الجبار الرفاعي سيرةَ ذاتٍ بقدر ما يكتب سيرة العطش الإنساني، ذلك العطش الذي يتخفّى في تفاصيل الحياة الأولى، ويصعد ببطء من الطين والقصب والحرمان، ليصير سؤالًا فلسفيًا عن المعنى، والوجود، والله، والإنسان. ما يفعله في الفصلين الأول والثاني ليس استرجاعًا للماضي، بل تفكيكٌ لجذور الكينونة، وكأن الذاكرة هنا أداة تأويل لا حنين.

في الفصل الثاني، لا نتعرّف إلى الطفل بوصفه فردًا، بل بوصفه كائنًا منسيًا داخل شروط قاسية: فقر، اغتراب عشائري، حرمان من اللعب، وطفولة بلا طفولة. هذه ليست سردية مظلومية، بل كشف مبكّر عن كيفية تشكّل الحساسية الأخلاقية؛ كيف يولد الانحياز للمقهورين من غربةٍ أولى، وكيف يتحوّل الجرح إلى وعي، لا إلى حقد. الرفاعي لا يدين القرية، ولا يجمّلها؛ يراها كما هي: مكانًا مزدوجًا، ينتج القسوة كما ينتج النبل، ويصوغ الإنسان في صمتٍ ثقيل.

اللافت أن الظمأ هنا ليس دينيًا بمعناه التقليدي، بل ظمأ وجودي سابق على العقيدة الدين في هذا النص لا يُقدَّم كمنظومة أحكام، بل كخبرةٍ حيّة تتجسد في الأم: في تسبيحها الفجري، وفي رحمتها التي تسبق الغَيرة على الله، وفي أخلاقيتها الصامتة التي تُعلِّم دون خطاب. من هذا التدين الأمومي الشفيف يتشكّل إيمان لا تهزّه الأسئلة الفلسفية، لأنه لم يُبنَ على الجدل، بل على الطمأنينة. هنا يصبح الدين مكوِّنًا أنطولوجيًا، لا قشرة ثقافية ولا هوية اجتماعية.

وحين يلجأ الكاتب لاحقًا إلى الإسلام السياسي، نفهمه بوصفه بحثًا عن مأوى، لا عن سلطة؛ عن هوية بديلة تحمي من غربة المكان، قبل أن ينكشف زيف الوعد، وتُضاف غربةٌ أخرى: الاغتراب عن الذات. هكذا تتراكم طبقات النسيان: نسيان الإنسان في الطفولة، نسيان الذات في الأيديولوجيا، ثم استعادتهما لاحقًا عبر الفكر والكتابة.

هذه القراءة لا تُخرجنا من النص بخلاصات جاهزة، بل تتركنا في منطقة تأمل صامت: كيف يتحوّل العطش إلى معنى؟ وكيف يمكن للدين، حين يتحرر من ضجيج الجماعة والخرافة، أن يعود إلى وظيفته الأولى: إنقاذ الإنسان من الجفاف الداخلي، لا من الأسئلة. في هذا الكتاب، يكتب الرفاعي ضد النسيان، لا بوصفه مفكرًا فحسب، بل بوصفه شاهدًا على أن الطريق إلى الله يمرّ دائمًا عبر الإنسان.

في "الدين والظمأ الأنطولوجي" يبلغ نصّ عبد الجبار الرفاعي ذروة اعترافه الهادئ، حيث لا يعود السؤال عن الدين سؤالَ منظومةٍ أو خطاب، بل سؤالَ إنسانٍ كاد أن يضيع داخل ما آمن به. هنا يتراجع المفكر خطوة إلى الوراء، لا ليتبرّأ من ماضيه، بل ليفهمه، كأنما الكتابة نفسها فعلُ استعادةٍ للذات بعد طول غياب.

"نسيان الإنسان" في هذا ليس مفهومًا أخلاقيًا مجردًا، بل تجربة معيشة: نسيان القلب داخل الأيديولوجيا، ونسيان الرحمة تحت ضغط الصراع، ونسيان الذات حين يتحوّل الإيمان إلى وظيفة، والتنظيم إلى بديل عن الضمير. يكتب الرفاعي عن تلك المرحلة لا بنبرة المدّعي، بل بنبرة من عرف الخسارة من الداخل، واكتشف أن أكثر ما يُهدَّد في المشاريع المغلقة ليس العقل، بل الإنسان الكامن في العمق.

اللافت أن الخروج من هذا النسيان لا يتم عبر قطيعة فجائية، بل عبر تعبٍ طويل، وأسئلة موجعة، وخيباتٍ تتراكم بصمت. هنا يتجلّى الظمأ الأنطولوجي بوصفه عطشًا للمعنى قبل أن يكون توقًا للعقيدة؛ عطشًا إلى دينٍ لا يُلغي الإنسان باسم الله، ولا يختزل الله في شعارات البشر. الدين، في هذه التجربة، لا يعود سلاحًا في المعركة، بل ملجأً للروح بعد أن أنهكها الصخب.

بعد ذلك تتضح ملامح التحوّل: من الإيمان الأيديولوجي إلى الإيمان الإنساني، من اليقين الصلب إلى الطمأنينة المتواضعة، من الانتماء إلى الجماعة إلى المصالحة مع الذات. كأن الرفاعي يقول دون تصريح إن الطريق إلى الله لا يمر عبر إقصاء الإنسان، وإن أي تدين لا يعيد الاعتبار للهشاشة والرحمة محكوم عليه بالجفاف.

هذه القراءة لا تمنح القارئ أجوبة جاهزة، لكنها تمنحه ما هو أثمن: شجاعة النظر إلى الداخل. ففي زمنٍ يُعاد فيه إنتاج العنف باسم المقدّس، يذكّرنا هذا النص بأن الخطر الحقيقي لا يكمن في الأسئلة، بل في إخمادها، وأن الدين حين يُستعاد في بعده الأنطولوجي، يصبح وعدًا بالحياة، لا ذريعةً للموت. هنا، بالضبط، يستعيد الإنسان صوته، ويستعيد الدين معناه.

علي شريعتي، ذلك المثقف الرسولي، يقف على مفترق طرق: بين ظمأ الإنسان للمعنى، وبين حاجة الإنسان للثورة. في أعماق كتاباته، ينبثق سؤال وجودي: هل يروي الدين ظمأ الروح أم يحرّك الجماهير؟ يسعى شريعتي للإجابة عبر أدلجة الدين، فيحوّله إلى أيديولوجيا شاملة، تصنع أبطالًا، وتحدد الأدوار، وتمنح الحياة معنى ثوريًّا، لكن هذه الأدلجة لا تصمد أمام فحص العقل الفلسفي؛ فهي لا تسمح بالأسئلة المفتوحة، بل تقدم إجابات جاهزة لكل التساؤلات، وتحاصر الإنسان في فضاء مغلق من الجزميات النهائية.

هنا يكمن التناقض الجوهري: الأيديولوجيا تغلق، بينما الدين يفتح؛ الدين يسعى لتحقيق العدالة، وينشد القسط، لكنه لا يفرض رؤى أحادية، في حين أن القراءة الأيديولوجية تسعى لفرض قيم جديدة، لكنها غالبًا ما تختزل الواقع في ثنائيات قاسية: طبقة ومستضعف، طاغوت وثائر، حرب وسلام. شريعتي أراد أن يكون الرسول الثوري والمفكر الاجتماعي في آن واحد، أن يصنع من الدين نارًا فكرية، لكن النار نفسها تظل مقيدة، محكومة بإطار أيديولوجي، لا تتجاوز حدودها إلا بإرادة عقل فلسفي قادر على التساؤل وإعادة بناء المعنى.

في مقابل هذا، يطلّ الأفق الأُنطولوجي للكتاب، حيث الدين لا يُقرأ لأجل الصراع الطبقي ولا لتحريك الجماهير، بل ليروي الظمأ الأبدي للإنسان: ظمأ المعنى، ظمأ العدالة، ظمأ الاتصال بالمقدس. هنا يكمن الفرق بين شريعتي والنهج الأنطولوجي: الأول يبحث في الدين عن أدوات للتحول الاجتماعي، والثاني يرى في الدين مسارًا للارتقاء الروحي والفهم العميق للوجود، حيث الأسئلة مفتوحة، والفكر حر، والوعي مستنير.

لكن، وفي قلب هذا التباين، نجد نقطة التقاء غير متوقعة: كلاهما يعي أن الدين قوة، وأن المعنى ليس حكرًا على أية فلسفة أو أيديولوجيا. شريعتي يرى في النصوص دافعًا للثورة، والأفق الأُنطولوجي يرى فيها سبيلًا لاستنارة الروح. والواقع أن الإنسان بحاجة إلى الاثنين: إلى الثورة في عالمه المادي والاجتماعي، وإلى السؤال المفتوح الذي يمنحه الحرية في عالمه الداخلي، إلى إجابات لا تُفرض، بل تُكتشف، وإلى ثورة عقلية تتجاوز حدود الأيديولوجيا.

في النهاية، يظل شريعتي شخصية متمردة على الجمود، محبوسًا في أيديولوجيا، لكنه يُذكّرنا بأن الدين أكثر من أيديولوجيا، وأن الحرية الفكرية والتساؤل المستمر هما السبيل لإرواء ظمأ الإنسان الحقيقي، ذاك الذي لا يكتفي بالثورة الخارجية وحدها، بل يسعى دائمًا إلى ثورة في فهمه لذاته، وعلاقته بالآخر، وعلاقته بالمقدس.

الكتاب يشدنا إلى عمق مأزق الفكر الديني في العالم الإسلامي المعاصر، حيث يكشف عن الانحدار الروحي والأخلاقي والفكري الذي تسببه السلفية في حياتنا. السلفية، كما يصورها الكاتب، لا تكتفي بتحديد العقائد وفرض المعتقدات، بل تمتد لتحتكر الدين كله، فتقنن سلوك الإنسان، وتقيّد قلبه وروحه وعقله، وتدفعه إلى الكراهية والتمييز والاستعلاء على الآخر المختلف. إنها تخلط الماضي بالحاضر، وتحيل نصوص القرآن والسنة إلى آلات للتسلط والتحكم، وتحوّل الله إلى صورة صارمة تفترس كل جمال ورحمة في الحياة.

يبرز الدور المدمر لابن تيمية، الذي أصبح مرجعيةً حاضرة وفاعلة لدى المؤسسات السلفية والجماعات المقاتلة، إذ يتكرس تأثيره في التعليم والدعوة، ويحدد ما هو مسموح به وما هو محظور، حتى أصبحت كل القراءات الأخرى للنصوص، من الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمين، محرمة أو مغيبة. هذا التراث، يخلق أزمة مزدوجة: أفقها الروحي ميت، وأخلاقه مفقودة، وعقله مكبوت، فتضيع الإنسانية وسط موجات التكفير والعنف، وتصبح الدولة الوطنية الحديثة عاجزة عن تأسيس المواطنة والعدالة الاجتماعية، لأن الأساس العقائدي المنغلق يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات.

الكتاب لا يكتفي بوصف الأزمة، بل يشير إلى جذورها: بنية تحتية معرفية موروثة، من علوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والمنطق وعلم الكلام وأصول الفقه، تنتج تلقائيًا نفس الإجابات، وتعيد إنتاج الأسئلة نفسها، فتسجن العقل المسلم في دائرة مغلقة، مهما حاول الاجتهاد أو التجديد، لأن قواعد التفكير متجذرة منذ قرون في سياق تاريخي وثقافي مختلف. حتى مقاصد الشريعة، التي يدعو البعض لتفعيلها كخلاص، تبقى محدودة بفهمها التاريخي، ولا تسمح بإنتاج فقه حديث يجيب على تحديات عصرنا.

يبرز الكتاب أيضًا الخطر الروحي للجماعات المتطرفة التي تبنّت هذه القراءات، حيث تتحول النصوص الدينية إلى أدوات لإنتاج العنف والدم، وتنسف الرحمة والمحبة، وتغلق كل نافذة على الجمال والتراحم والأمل. وهنا يقدم الكاتب رؤية مضيئة: تحرير صورة الله من قيود التفسير السلفي، وإعادة اكتشاف البعد الروحي الأخلاقي للنصوص، كما في ميراث محيي الدين ابن عربي، الذي يرى الرحمة صفة إلهية تتجلى في العبد، ليصبح الإنسان قادرًا على الرحمة للآخر، مما يفتح طريقًا لبناء فهم ديني متجدد، يسعف الروح والعقل والأخلاق، ويؤسس حياة متجددة للمجتمع.

الكتابُ يشير إلى مأزق الفكر الديني الموروث، ويبيّن أن الخلاص لا يكون باقتصار التجديد على اختيارات نصية محددة، بل بضرورة إعادة النظر في بنية المعرفة الدينية نفسها، وتحرير العقل والروح من قيود الأنساق القديمة، ليصبح الدين مصدرًا للحياة لا للموت، وللأخلاق لا للتعصب، وللجمال لا للدمار.

الأيديولوجيا تحتكر إنتاج المعنى الديني وتعمل على تعطيل العقل النقدي، فتخلق واقعًا متخيلًا وتسيطر على المجتمع عبر الإعلام والسياسة والدين، بينما يظل جوهر الدين السعي نحو العدالة وإرواء الروح؛ أما أدلجته فتفسد وظيفته وتغرق المجتمع في ثقافة الموت التي تخنق الحياة ، بينما تبرئة الذات وتمجيد الماضي تعيق التفكير النقدي وتغذي النرجسية والاعتماد على الآخرين لتبرير الفشل؛ لذلك يبرز أهمية استلهام التصوف المعرفي والفلسفة نقديًا في سياقها التاريخي دون تقليد أو تبجيل أعمى، وإصلاح "الحوزة" من داخلها عبر تطوير المناهج وطرق التدريس لمواكبة تحديات العصر، مع رفض تصنيفات هجينة مثل «علماني مؤمن»، لأن الإيمان والعقل يمكن أن يجتمعا، والتجديد الديني الحقيقي يتطلب نقد التراث وفهمه في سياقه، وإحياء العقل النقدي، وتمكين الدين من أداء وظيفته الروحية والأخلاقية والجمالية دون الاستسلام لأدلجة أو احتكار السلطة.

أما الفصلُ الثامن وهو حوارية مع المؤلف فيمكن أن نلخص أبرز ما جاء فيه بما يلي:

يركز الحوار مع د. عبد الجبار الرفاعي على ضرورة تجديد الفكر الديني في العالم الإسلامي من الداخل، معتمدًا على المطالعة المستمرة والتفكر النقدي، ومؤكدًا على أن الفكر الديني غالبًا ما يقف عند حدود الهوية والحنين للموروث دون إبداع أو استيعاب للتحديات المعاصرة. ينتقد هيمنة الأيديولوجيات السياسية والدينية التي اختزلت الدين في أطر جامدة، ويدعو إلى فتح آفاق التعلم على الفلسفة والعلوم الإنسانية والمعارف الحديثة لتجاوز الجمود التقليدي، مع الإشارة إلى أن الإصلاح الحقيقي للمؤسسات الدينية لا يمكن أن ينجح إلا من داخلها، مستفيدًا من مشروع النزعة الإنسانية في الدين الذي يعيد الاعتبار للإنسانية والبشرية في فهم المعنى الديني ويعزز قيم المحبة والتراحم والحرية الدينية بعيدًا عن الهيمنة الأيديولوجية والتفسيرات المتشددة.

ولا بد في ختام هذه السياحة أن أضيفَ:

تأتي هذه الدراسة لتسبر أغوار الفكر الديني وتجدداته، لكنها لا تدعي الانتهاء أو حصر الرؤى في نتائجها، بل تفتح باب التأمل والنقد والبناء لمزيد من البحث والدراسة. من وجهة نظري، ثمة تحدٍ كبير يواجه أي مشروع تجديد فكري في مجتمعنا العراقي، يتمثل أولًا في اللغة الفلسفية والمصطلحات العلمية واللاهوتية المعقدة التي يغرق فيها كثير من الباحثين، في حين أن الغالبية العظمى من الناس لا تفهمها، ويعيشون واقعًا من الأمية الثقافية والسيطرة الفكرية عبر المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية، فأي خطاب يظل بعيدًا عنهم لا يستطيع الوصول إلى ملايين البشر حتى يكون له أثر حقيقي في المجتمع.

ثانيًا، أرى أن الطريق لتقريب المذاهب وتعزيز التعايش في العراق يمر حتمًا عبر إصلاح المناهج التعليمية، بحيث يتم إشراك مختصين قادرين على صياغة محتوى يفهمه الناس، ويستوعب الطيف الواسع من الأديان والمذاهب، ويزرع ثقافة تقبل الآخر، بعيدًا عن الخطاب الطائفي الذي يؤجج الصراعات ويقسم المجتمع. من شأن هذه المناهج الجديدة أن تضع حجر الأساس لمجتمع متسامح، يقدر التنوع ولا يفرض إرهاقًا فكريًا أو عقديًا على أبنائه.

ثالثًا، لا بد من سن تشريعات واضحة وقوية من الدولة تهدف إلى كبح الخطاب الطائفي الذي يسيء إلى الآخرين أو يحرض على العنف باسم الدين والمذهب أو المعتقدات المختلفة، مع الحفاظ على الحرية المشروعة التي لا تزرع الفتنة أو تضر بالآخر. الرقابة هنا ليست قيدًا على الفكر أو الحرية، بل هي حماية للسلام الاجتماعي، ووسيلة لتأسيس ثقافة تحبب الناس إلى بعضهم البعض، وتبعدهم عن لغة التهديد والوعيد التي لطالما أضرت بمجتمعنا على مدار عقود.

إنني أقدم هذه الخاتمة كإضافة مقترحة للدراسة، وآمل أن تشكل أساسًا لبحوث لاحقة تستهدف تفعيل الفكر الديني في خدمة الإنسان، وتعزيز التعايش، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل، بعيدًا عن التطرف والطائفية، بما يتيح للعقل والمجتمع أن ينموا معًا في بيئة منفتحة وآمنة.

***

د. علي الطائي

طبيب وشاعر وكاتب من بابل في العراق