نصوص أدبية

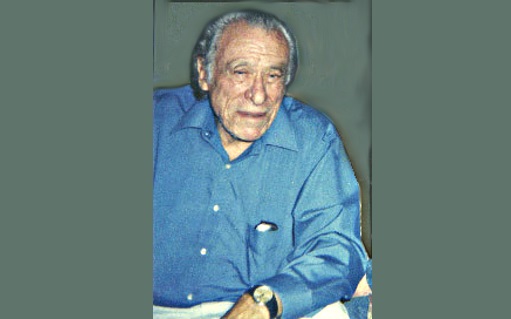

احمد غانم: محطات

تروح وتجيء من أمامي مثل فراشة مبرقَشة الألوان، بينما أبقى ساكنًا في مكاني على الكرسي القريب من النافذة الكبيرة التي تعبرها أشعة الشمس وتلبد الغيوم نحوي كل صباح، وكذلك ضوء القمر وتلامع النجوم كل مساء، ترقص بخفة ورشاقة، لا تكاد قدماها تطآن أرض الغرفة حتى تعاودا القفز مرةً أخرى، كما لو أنها تحَلِق بجنحَين يخفقان مع نبضات قلبها وتتابع أنفاسها الخافتة، لا تصدر عنها كلمة أثناء تقديمها فقرة من أجدد عروضها التي تتدرب عليها في أحد مسارح العاصمة مع زملائها في فرقة الباليه التي أخذت تجذب الأنظار وتجوب العديد من المدن الكبيرة، كما صارت تسافر إلى البلدان المجاورة لتشارك في مسابقات تحلم أن توصلها ذات يوم إلى العالمية.

تواصل التمايل أمامي، مرتدية فستانها القصير، فيما تتنقل نظراتي معها من جدارٍ إلى آخر، ترقب ثنايا جسدها غير المستقرة على حال وتعبيرات وجهها الهادئة، إلى حد أنها تبدو لي وكأنها نائمة، خاصةً عندما تغلق عينيها بين حركة وأخرى، تضاعف من رغبتي في ضمها بقوة إلى صدري دون أن أترك لها مجالًا للرفرفة بعيدًا عني، ولتخفق بين ذراعيَّ المتصلبيتين حول ظهرها في رقصة خاصة بي وحدي، لا أريد لها أن تنتهي أبدًا، إلا أني أخشى ان أنتزعها من سحر انطلاقها الجميل بين جدران تأخذ بالضيق من حولي حينًا بعد حين فاهرع إلى مغادرتها نحو السهول الخضراء المحيطة بالمصحة من الخلف والجانبين، أما الواجهة فتطل على الشارع العريض الذي يخترق الضاحية الصغيرة، لا تعدو في نظر الكثيرين ممن تخترقها سياراتهم أكثر من عدة أبينية قديمة لا يوجد فيها ما يستحق التأمل ولو قليلًا، فقط ربما تقف إحدى تلك السيارت لأمر ضروري لا سبيل لتأجيله، أو لأجل رغبة ملحة بأخذ قسط من الراحة في الكافتيريا البسيطة التي تفترش أغلب كراسيها وطاولاتها الرصيف المواجه مروقها السريع عادةً، يجاورها مطعم صغير يُقدِم وجبات سريعة ورخيصة للموظفين الذين يعملون في أماكن قريبة وللمسنين الذين لايجدون من يعد لهم الطعام في بيوتهم، أما الحانة التي تبدو كما لو أنها من عهود القرون الوسطى فهي الأكثر استقطابًا للزبائن، منذ أن يفتح صاحبها العجوز بابها الخشبي العتيق قرابة الظهيرة حتى ساعة متأخرة من الليل، إلا أن الوجوه ذاتها تقريبًا هي التي تملأ المكان المعَبَق بالدخان ومزيج من روائح شتى أنواع الكحول الرديئة.

أجدُ في الحقول مترامية الأطراف وسيلتي للهروب من كل ما أنفر منه ولا أطيق احتماله أكثر، من جسدي المعاق وكل يومٍ أمضيه في محاولة خداع نفسي بأني قادر على التكيف مع أي موقف كان دون أن أمتلك أدنى قدرة على الاختيار، فأتمنى الضياع في الغابة الكبيرة وكثيفة الأشجار العالية والمحيطة بتلك الحقول من جهة والبحيرة ذات المياه الرقراقة من جهة أخرى، رغم أني صرت أحفظ كل تفاصيل المكان، كأني أتجول بين غرف بيتي، لكني لم أعد أقوى على الركض، ولا حتى المشي طويلًا كما كنت في صغري أو مراهقتي، أو حتى سنوات شبابي الأولى، لذلك لا غنى لي عن الدراجة الهوائية التي ترافقني عادة في جولاتي هنا وهناك، بل أني ذات مرة تحديت بها كل المحظورات ووصلت بها إلى العاصمة ورحت أجول بين شوارعها وساحاتها وميادينها لساعات ثم قفلت عائدًا في ساعة متأخرة من الليل.

كم مرة كادت تصدمني سيارة أو شاحنة تمر مسرعة في الطرق الخارجية الطويلة، لا أدري كيف ولماذا أنجو من مثل تلك الحوادث دومًا، مع أني كثيرًا ما أتمنى مثل ذلك الموت السريع والمفاجئ، وإن كنت أخشى أيضًا المزيد من الإعاقة التي قد تجعلني في نفس وضع حالات كثيرة وفدت المصحة على مر سنين إقامتي فيها، لا يستطيع أصحابها الحركة ولا حتى إطعام أنفسهم، مما يحطني وسط عواصف من التساؤلات المحَيرة وثورات تمرد أخشى أن تجنح بي نهاية المطاف نحو مهاوِ الجنون، لم أكن أجد منها فرارًا أينما وليتُ وجهي، فأبحث عنها دون أي شخصٍ آخر، عن وجهها ذي اللمسات الطفولية البريئة، مع أنوثة ناضجة أخذت تروي سائر جسدها يومًا تلو الآخر منذ أن عبرتها نسمات المراهقة، فصارت لدي مثل البرية اليانعة في مواسم الربيع التي راحت تمر في تعاقب سريع عامًا تلو الآخر حتى أدركتُ منتصف العقد الثالث من العمر دون أن يتغير شيء في حياتي سوى المزيد من التأملات والتوَسلات المكبَلة بمخالب الحرمان، تحفر في نفسي سخطها حينًا بعد حين.

صديقتي الأثيرة، رغم اني أكبرها بنحو عشر سنوات، كنا نلعب كثيرًا في براح الطبيعة غير المنتهية مع مد البصر، منذ أن كانت تأتي برفقة والدتها، إحدى المعالجات اللواتي أشقيْنَ جسدي المتشنج بالتمارين الرياضية المملة بلا جدوى، كانت (مايا) تراقبها وهي تواصل حث أطرافي على الاستجابة لأوامرها حركةً تلو أخرى، بينما تظل نظراتي معَلقة بدهشتها نحو الفتى كثير العناد والتذمر، خاصة عندما يعتريه الخجل من تحديق الناس واستغرابهم لأمره، والشفقة تطل من العيون، كما لو أنها تتنبه إلى عالمٍ آخر لا تعرف عنه شيئًا سوى التنهد والصمت أو إعطاء النصائح والتوجيهات المتَنقلة بين الألسن مثل محفوظة لا يُمل من تكرارها، أما ما يسمونه بالتنمر، فأنا من أعتاد فعله مع من أجده يحاول مضايقتي بكلمة أو حتى تعبير وجه سخيف، لعل هذا أكثر ما جذبها نحوي فوجدتها تعرض عليّ صداقة طفولية مجرَدة من أي غرض، رحبتُ بها بدوري وقد لفت انتباهي جمالها ونعومتها ضاحكة الوجه ما أن نبدأ اللعب، وإن كنتُ قد كبرت على ألعاب طفة بعمر ست سنوات، والباكية عندما تجدني في حالة من الزهق والغضب الذي قد يجعلني أصرخ طويلًا في الجميع، إذ تتساقط عني الرهبة وتغادرني خشية المواجهة، غير آبه لأي تهديد يأتيني من المدير أو أي من معاونيه، ولا تذمر الأطباء والمعالجين والممرضين، حتى المشرفة النفسية لا تجد سبيلًا لتهدئتي بذات الكلام المكرور ونصائح السلوك السليم، ربما ما كان يشجعني على تلك التصرفات الرعناء تلك المبالغ التي يدفعها والدي سنويًا للمصحة، بالإضافة إلى ما كان يضعه تحت تصرف الإدارة في حال احتجتُ أي شيء، زاد على ذلك حساب البطاقة المصرفية التي صارت لا تفارق جيبي لأنفق منها كما أشاء، أحيانًا أصرف منها ببذخ جنوني، نكاية بالوالد الذي أزاح عن كاهله عبء مسؤولية ابن معاق يحتار كيف يمكن التصرف معه أو السيطرة على اضطراب سلوكه أمام صفوة المجتمع من السياسيين ورجال الأعمال في بلادهم، أما الأم الحبيبة فأنا الذي أجبرتُها أن تكف عن زياراتها لي كل عدة أشهر ما دامت التكنولوجيا قد وفرت لنا فرص التواصل كما لو أننا نجلس معًا في ذات المكان، وحتى تلك المحادثات رحت أختصرها قدر الإمكان رغم معرفتي مدى شوقها للتواصل مع ابنها البعيد عنها منذ سنوات عمره الأولى، ورغم مدامع الغياب المتجددة كل حين، وكأن ليس هناك ما يمكن أن يقوله أحدنا للآخر.

عندما كانت (مايا) في سن الحادية عشرة قبَّلتها لأول مرة، قبلة شاب لفتاة تعجبه، حينئذٍ فجأة بدا لي صدرها منتفخ بعض الشيء، كما لو كان للاعب أثقال مبتدئ، يشبه صدور النساء، مرمى نظراتي في كل فرصة متاحة، بما فيها صدر والدتها المكتنز والذي يلوح لي عبر الفتحة العلوية للزي الموَحد الذي تداوم على ارتدائه، وكم أنَبتُ نفسي على ذلك المجون الأحمق الذي لا يردعه ما كانت تغدقه نحوي من حنو الأمومة، مع عصبيتها وحِدتها على تمردي الدائم وتهربي من المداومة على التمارين التي قد تقوي من قدرتي على المشي والتحكم بحركة يديَّ، بالإضافة إلى تمارين تعينني على النطق بشكلٍ مفهوم بدل التلكؤ الذي يجعل الآخرين يضجرون سريعًا من سماعي، إلا هي، (مايا) حبيبتي.

تلك القبلة كانت بداية إدراكها لطبيعة أنفاسي المتهافتة نحوها، فقد فطنت جيدًا، رغم صغر عمرها، إلى توق الشاب المنعزل عن الحياة أن يلمسها ويحتضنها كأي حبيبين يراوغان كل ما يحِد حريتهما من قيود، وليكن الحب بمثابة لعبتنا الجديدة والمستمرة على الدوام، نغافل بها الأعين المترصدة تقاربنا.

هي أيضًا وعتْ من خلالي إلى جذوات الأنوثة التي سرت في جسدها وأخذت تتوهج يومًا تلو الآخر، رغم ذلك ظلت بعيدة المنال عن لهيب شهواتي، ليس تمنعًا منها فحسب، إنما لأنني خفت عليها من اندفاعي نحو عروس صغيرة لم تخبر شيئًا من فنون الغرام بعد، فقد شعرتُ بالمسؤؤلية تجاه براءة بدت لي مثل مرآة ملساء أحب أن أرى فيها وجودي كما أتمنى أن يكون، دون أن أشأ لها التصدُع عبر حماقة هوجاء سرعان ما يقهرني الندم عليها ما أن ألوِث صفاءها بحمرة لم يئن أوان تفجُرها بعد، فكنا نكتفي بسيل من العناق وحميم الأحضان الملتهبة حتى أنتفضُ عنها كي أحميها من غلواء جنوني الذي أسارع لإخفائه عنها، وبدورها كانت تتفهم كل ذلك دون أن ننبس بكلمة كما لو كانت شابة في مثل عمري أو حتى أكبر، كما صرتُ أكثر خشية أن يستغلها أي شخص آخر ليفضي بشهوته دون مبالاة ببراءتها الذي تمنيتُ أن تحتويني دومًا.

لم أجد في حياتي ما يستحق أن أعيش لأجله إن حُرمت منها، وهذا ما حدث فعلًا عندما تنبهت والدتها لهيامي بها وما يمكن أن يحدث بيننا، سواء في غرفتي ذات الخصوصية التي تميِزها عن الغرف الأخرى في المصحة وكل ردهاتها التي تضم الكثير من الأطفال والصبية الموعودين بأقدار مثل أقداري وربما أكثر شقاءً، أو في البرية الواسعة، وقَدها الجميل يشرق بفتنة تموُجه الأولى أمام ناظريّ.

فجأة غابت عني ولم تعد تأتي إلى المصحة، وحدها أو برفقة والدتها، كما لم أعد أراها في أي مكان من الأماكن التي اعتدنا الذهاب إليها معًا، ولمّا سألت السجانة التي حجبتها عني، كما تراءت لي، رمقتني بنظرة نارية تنهرني عن التفكير بوردتها الآخذة بالتفتح بين يديّ حينًا بعد حين، وهي تخبرني أنها منشغلة بالدراسة ليل نهار، فلم يعد لديها أي وقت من أجل مرافقتها إلى مكان عملها غير المناسب لفتاة في مثل عمرها...

صفعتني كلماتها حادة النبرة، وكأنها قيود جديدة تكبلني بها لتردعني عن الاقتراب من فتاتها التي أدخلت البهجة إلى زنزانتي المتنقلة مع خطواتي أينما ذهبتُ، فكان ذلك الاحتجاب القسري بداية عهد جديد بالنسبة لي في دنيا الحرمان وشبق الشهوات المترجية للحياة الحقيقية، وهي تزجرني وتجبرني على الرضوخ لقرار إبعاد حبيبتي عني، جاء على لسان امرأةٍ نزعها خوفها على ابنتها من كل عاطفة، أو حتى تعاطف، تكنها نحو شاب كبرَ في عزلة عن أهله وبلده، حيث كان يمكن أن يكون له مسار آخر غير الذي وجد نفسه مغلولًا فيه، حتى صارت كل عالمه وليس له أن يُخلِفه وراءه كما لو أنه أمضى سفرة محدودة المدة ويمكن أن يمحوها النسيان بعد حين.

أبلغني والدي أنه من الأفضل لي العودة إلى بلادٍ تبدو لي مثل صوَر متفرقة اندست في ذاكرتي من خلال زيارات أستعجل انتهائها، كانت على الأغلب استجابة لإلحاح والدتي أن تعيدني إلى دفء أحضانها، بعد أن زهدتُ حنوًا لم أخبره مثل بقية أخوتي، بينما صرتُ أبحث عن أحضان اللذة الجامحة، رفضتُ بعنادٍ يهدد بالهرب من المصحة فلا يتمكن من العثور عليّ في أي مكان مهما بلغ مستوى علاقاته في كل بلد يستثمر فيها بعض ثروته، وأني سأعتمد على نفسي بأي شكلٍ من الأشكال، حتى لو اضطررت أن أعيش مثل المشردين والمتسولين في الشوارع والأزقة المتوارية عن العيون، مع المجرمين والمدمنين والشواذ، ولأنه قد عرف مدى نزعاتي الجنونية من خلال آراء المشرفين والأطباء لم يتمسك بذلك الإصرار الذي افتعلَه أمام أمي، فيما ظلت تتوسلني أن أهدأ وصرخاتي الحادة تتواصل دون انقطاع، كما لو أن مسًا من الجنون أصابني، فتضاعفَ تشنج جسمي حتى فقدتُ القدرة على الكلام تمامًا.

رغم كل هذا، وكي أتجنب المزيد من السخط والتهديد بقطع التحويلات المصرفية، وافقتُ أن أستمر بدراستي في الكلية التي انتسبت إليها عبر النت كي أنال شهادة البكاريوس في إدارة الأعمال، قبل ذلك كنت قد درست في مدرسة لا أذهب إليها سوى في أيام الامتحانات، أسابق الوقت ببطء كتابتي التي تحتاج إلى مجهود كي يمكن قراءتها، كما أن الأوراق المالية الخضراء المرسلة من وطني الغني كانت كفيلة بتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن أواجهها، حتى إن كانت المدرسة حكومية، قبل أن يخرج البلد من حلقة الانغلاق والشمولية ويتوجه صوب الأسواق المفتوحة للجميع على امتداد قارات العالم، وذات الأمر بالنسبة للمصحة التي صارت أشبه بفندق خمس نجوم يقدِم خدماته العلاجية للمعاقين ميسوري الحال فقط، وقد غادره الكثير من أولاد الكادحين، وإن كانوا من الرفاق القدامى.

الأهم كان لدى والدتي أن أتعلم لغة بلدي فلا أنساها بالمرة، وهذا الأمر تكفل به صديق والدي المقيم هنا منذ زمنٍ بعيد، رغم أني كنت كثير المراوغة في ذلك أيضًا، وكأنني أود الانسلاخ تمامًا من جذوري لأتوغل في خصوصيات وأسرار البلد الغريب حتى أخذَ مكان الوطن والبيت الذي شهد أولى خطواتي المتعثرة في إعاقتها، لعلي بذلك أستطيع أن أحيا سنواتي الخاصة بي وحدي بمعزلٍ عن أهلٍ أكاد لا أعرفهم ولا يعرفوني، فقد غدت الغربة بعض شخصيتي التي سوف تظل تغور في أبحر الوحدة حتى وأنا أمضي وقتي مع معاقين على شاكلتي، أجد نفسي بمنأى عنهم جميعًا، فلا أود مشاركتهم أكثر الفعاليات التي تنظمها إدارة المصحة، مثل السفرات والاشتراك بمعارض تستعرض محننا أمام الأسوياء أكثر من أي شيء آخر، وذات الأمر بالنسبة للعب الذي يشهد الكثير من الوقوع على الأرض، وعثرة المعاق دومًا تكون أشد وطأة من وقوع أي طفلٍ صحيح البدن، حتى أننا أحيانًا قد نرتطم بالأرض من مجرد إحساسنا بوطأة مراقبة العيون وتوقعها ذلك في أية لحظة...

آه، من كثرة التحليلات التي كنت أسترق السمع إليها من المعالجة النفسية، والتي صرتُ أضيف إليها من عندي الكثير، وكأنني أدخل معها في مناظرة علمية أعرف جيدًا أنها سوف تنتهي لصالحي، دون الاعتماد على أيٍ من الكتب والمراجع والمحاضرات التي اجتهدتْ في حفظها طيلة سنوات دراستها الجامعية، كما كنت أيضًا أنشغل أغلب وقت جلوسي في غرفة مكتبها، التي تستقبل فيها حالاتنا المضطربة، بمراقبة بياض ساقيها الأملسين، خاصة عندما تضع إحداهما فوق الأخرى، فتبدو لي الأخصائية التي استلمت عملها الجديد في المصحة مثل حقل ورود انتبهت لوجوده فجأة خلال إحدى جولاتي الطويلة بين سحر الطبيعة التي لا يمكنني أن أرتوي من زهو جمالها أبدًا.

لاحظتْ شرود نظراتي نحو نهديها البارزين أمام ناظريَّ، فقالت في نبرة حاولت من خلالها فرض سيطرتها على الشخصية المنغلقة على أسرارها أمامها: ما بك؟ بمَ تحدِق؟

أجبتُ مبتسمًا في مكر لا أدري كيف أرتسم بالتحديد على ملامح وجهي المتشنجة قليلًا، وأنا أغالب ثقل لساني لدى نطق أحرف الكلمات: كثيرًا ما أفكر كيف يمكن لشخص مثلي أن يكون مع امرأة.

اصطنعتْ الغباء، وما أجمل النساء عند التغابي، فقالت: لم أفهم ماذا تعني؟

ـ أقصد المضاجعة بكل صراحة، أنتِ تحثيننا دومًا على إخراج ما في دواخلنا من أفكار ومشاعر، سلبية كانت أم إيجابية، والتعبير عنها كما نشاء.

تنحنحتْ محرجة، ثم قالت: وأنت تفكر في هذا الأمر كثيرًا؟

ـ ليس من حقي؟ أنا لست معاقًا من الداخل.

جابهتْ ابتسامتي، التي أظنها الآن إنها بدت سخيفة جدًا، بنظراتٍ متحدية وقاحة كلامي، بالنسبة لطبيبة مبتدئة مثلها على الأقل، فاستأنفتُ: ألا يمكن أن يقلل هذا من تشنج جسدي ويجعلني أتصالح أكثر مع الحياة؟ يعني علاج نفسي وطبيعي في وقت واحد.

فاجأتني بضحكتها التي جعلتها أمامي أجمل وأشهى بكثير، ثم قالت: يعني تريد أن نجلب فتيات متخصصات في هذا النوع من العلاج؟

ضحكتُ بدوري، وقلت: لمَ لا ما دمتُ أدفع تكلفة العلاج، لكنني أيضًا لست حيوانًا لأجبر أية واحدة أن تحتمل تشنج ذراعيَّ وهما تلتفان حول خصرها وظهرها لمجرد أني أمتلك المال.

صمتُ للحظات متأملًا اضطراب نظراتها، وأردفت: أريد أن أعرف كيف يمكن أن أتعامل في مثل هذا الموقف دون أن أبدو كالقرد المتقافز فوق عذق موز، رغم كل ما يعتريني من ارتباك قد يمر به أي رجل، خاصة في المرة الأولى. هل أُشبِع من تكون معي وأجعلها تنتشي بالكامل، أم أنها يمكن أن تتقزز وتلعن حظها الذي وضعها عارية في هوج شهواتي؟

صمتُ لوهلة ثم فاجأتها بسؤالٍ آخر: أنتِ مثلًا يمكن أن تكوني معي، ولو على سبيل التجربة؟ تجربة علمية أكثر من أي شيء آخر، لا بد أنها سوف تفيدك في مجال عملك ودراستك العليا.

نهضتْ في فزع وصرخت في وجهي: ماذا تقول! أنا لست عاهرة لتطلب منها مثل هذه الوضاعة.

نهضتُ بدوري واقتربت منها، وقد نالني الكثير من الارتباك مما زاد من صعوبة قدرتي على النطق، وقلت: نحن نتناقش، فليس من داعٍ للعصبية.

صمتُ محدقًا في عينيها المتأججتين غضبًا، وربما من شدة استسخافها هراء شخص مثلي، معاق ومراهق باحث عن النشوة بمنتهى الحماقة في آنٍ واحد، ثم استطعتُ الاستنجاد بأحرفي المقَطَعة، فقلت: أكيد لا أفرض عليكِ أي شيء، لكنك تعجبينني بصراحة، تعجبينني كثيرًا.

فاجأتني بضحكتها فاهتز صدرها كما لو أنه يندفع نحوي، أو يحرضني أنا للاندفاع نحوه، ثم قالت ساخرة: يبدو أنك تحب مشاهدة أفلام المراهقين.

قلت مجاراة استخفافها بكلامي: ويمكنني أن أكتب الكثير من سيناريوهات الإثارة عن علاقة المريض بطبيبته.

ارتسمتْ العصبية فوق ملامح وجهها مرة أخرى، وقالت: لكنني لست إحدى بطلات هذيان أفلامك الخليعة هذه، أفهمت؟

بدت كما لو أنها تتلقف أنفاسها بانفعال، ثم أردفتْ مهددة: سأرفع تقريرًا بشأنك للإدارة، أطلب فيه بحث فكرة إخراجك من المصحة، لأنك تعتبرها مثل فندق للمتعة، وليست مكانًا للعلاج.

رددت على نرفزتها بنرفزة: وأنا سأقول إنكِ لا تملكين الاحترافية المهنية للتعامل مع شخص في مثل ظروفي، وسوف نرى من الذي يبقى ومن الذي يخرج. لا تنسي أنني زبون مرحب به دومًا، فوالدي لا يناقش كل زيادة سنوية تطلبها الإدارة منه بأية حجة كانت.

ـ لأنكم تملكون دولارات النفط تظنون أن كل الأفخاذ ستفتح بإشارة من رغباتكم الثرية!

ـ لا تحوِلي الموضوع إلى مناقشة سياسية ـ أخلاقية أو أيٍ كانت، في كل الأحوال ليس لي أن أتحَمل ثقل سخافتها، كفاني سخافة ما أعاني وسوف أظل أعاني طول عمري.

ـ أنت الذي تفضل الانعزال والرضوخ لشكواك، هناك معاقون مثلك وأكثر ويستطيعون أن يثبتوا وجودهم ويحققوا أمورًا متميزة وتثير الإعجاب، وأنت نفسك يمكنك أن تكون كاتبًا بالفعل إن أردت.

قلت مبتسمًا وكأنني وصلتُ إلى ما أصبو إليه: يعني وافقتِ أن تمديني بتفاصيل العلاقة الأولى، أقصد السيناريو الأول؟

انفجرتْ بالضحك رغمًا عنها، بينما غادرتُ غرفة مكتبها لأنهي تلك المحادثة التي أخذت تتمطى حتى صارت ثرثرة لا جدوى منها، إلا أنها ظلت تتعرى في مسارح أحلامي متجددة العرض، شهوةً تلو الأخرى، حتى بعد أن شهد جسدى وهج المضاجعة الأولى، انبثق ضياؤه في أوردتي كما لو أني أولد من جديد، دون اختناق يصد عن رئتيَّ الهواء في لحظات ولادتي الأولى.

***

من رواية "محطات الهروب والعشق" الصادرة عن دار الوصل للنشر والتوزيع

***

أحمد غانم عبد الجليل - كاتب عراقي