مقاربات فنية وحضارية

سامي عبد العال: الإشباع الثقافي

(الثقافيةُ هي ما تبقى في عقل الإنسان بعد أنْ ينسى كلَّ شيءٍ ...).. أنطون تشيكوف

إحدى مفارقات الإنسان أنَّ شعوره بعدم الاكتمالِ يُلازمه نوعٌ من الإشباع. أي يحدث لديه شعوران متناقضان: أحدهما شعور النقص الكامن في ذاته والآخر شعور الزيادة تجاه ما هو دونه. فالإنسان من حيث (كونه قاصراً) لا يستطيع عمل شيء، ومن حيث (كونه كائناً) يبدو غير ذلك. بدليل أنَّه يعيش مستغرقاً في أحوال الحياة رغم المُنغصات التي لا تخلو منها. فهو يسقط عبرها من فوره، شاعراً بأنَّه لا تُوجد حياةٌ سواها ...

هل ذلك الوضع مظهر أم جوهر بالنسبة للإنسان؟!

الفكرة أنَّ الناس في أحوالهم يشعرون بدرجةٍ ما لقبول لحياتهم، وليس واضحاً ما إذا كان قبولاً حقيقياً أم غير ذلك. ولكن المهم هو التساؤل: هل هناك لون من الانخداع الذاتي؟ ولماذا تعلو علامات الرضى وجه الإنسان أحياناً كثيرة؟ .. هذه مسألة تستغلها المجتمعات البشرية لفرض هيمنتها، وكذلك تتغياها السياسة لتدجين الشعوب، وتباعاً يتشممها الاقتصاديون لحبك ألعاب الأسواق وسيرك البيع والشراء. إذْ لدينا نحن البشر هوةٌ(داخلنا) ننزلق إليها قبل غيرنا، وقد نحوطها بوافر الرغبة والأريحية.

ورغم هذا، تظل المفارقات أشياء فعليةً لا أكاذيب. مع العلم أنه ليس كل شيء فعلي يمثل حقيقةً بالضرورة. فقد يكون الشيء فعلياً(أي يمارسه الناس بجلاء مثل العادات والتقاليد)، ولكنه لا يعدُّ يقيناً بالتبعية. فليس كلُّ إنسان بقادر على معرفة صحة العادات ولا جوهر التقاليد تحديداً، ومع ذلك ينخرط في حركتها ويترك نفسه لسلطتها الموروثة. وربما لا يُصدق الإنسان منْ فرض مفارقات كهذه علينا نحن البشر.

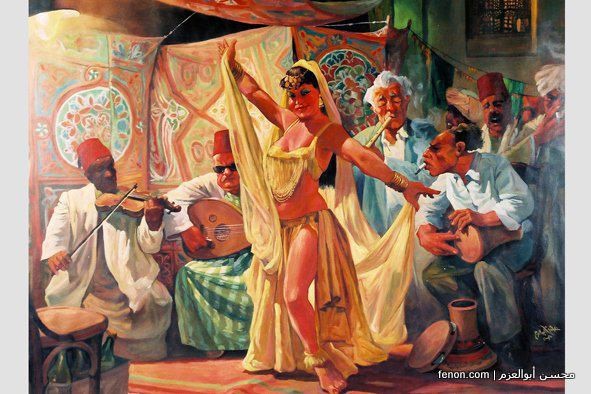

هنا سيحتاج الأمر إلى تفسير آخر بالطبع. لعلَّ الفنان المصري محسن أبو العزم كان معنيّاً بمثل هذا المسألة. ليس من باب الهموم الفنية لفرشاته الشعبية، لكن تظل اللوحات مصدراً لجمالية المفارقة. إنها- فيما أتصور- جمالية (الإشباع الممتنع). لأنّ الحياة غير قابلة لأنْ تُعطي الإنسان غاياته، فلا يُوجد بها إشباع كما يتصور الناس، لكنها تشحذ قواه وتعطيه مجانية الوجود. الإشباع في الحياة إنما هو جوعٌ للمزيد، نقصان متواصل دون توقف، وكلما ظن الإنسانُ في قدرته على الإمتلاء، تتفلت منه بالتبعية، سيشعر بفقدان مرعب. إنّه النهم الذي هو منها وإليها دون نهاية. وقد يكون هذا الشعور مساوياً بملء الكلمة لكل حياةٍ ممكنة. وهو ما يظهر في لوحات أبي العزم مع تصوير الطقوس والمناسبات والأعمال والمواقف الشعبية.

السؤال هو: لماذ يجسد الإنسان شعوراً بحالة الإمتلاء في الحياة؟ هنا تعد آلية الاشباع موضوعاً لأدوار الثقافة تحديداً. فالإشباع ليس عضوياً ولا وجودياً مع محددودية وجوده، ولكنه ثقافي بالدرجة الأولى. فالثقافة تعطي الإنسان قدرة على الاحساس بالامتلاء كأنَّه ليس ناقصاً. وتعطيه إمكانية تجاوز الفجوة بين النقصان والزيادة حتى ولو كان واهماً. وينطبق الأمر على أي إنسان مهما يكن موقعه في فضاء الثقافة. لأنها تتولاه ككائن يجب أنْ تجعله شاعراً بكيانه إلى درجةٍ بعيدةٍ، وذلك بقطع النظر عن واقعه. و" قطع النظر" هذا هو مهمة الثقافة بالدرجة الأولى عندما تقدم للكائن البشري مبررات واستعارات الإمتلاء.

وللتأكيد، فليس من شأن الثقافة(تحقيق) مضمون ذلك أم لا، لأنَّ التحقُق متوقف على شروط الواقع والفعل، وأيضاً ليس من شأنها مُسألة الصدق أو الكذب. فالأولوية ثقافياً هي (عملية إشعار) الإنسان بكونه يحياً ممتلئاً. في جميع طبقات المجتمع، يبقى الشعور السابق متفرداً، بل ولدى جمع الناس يكون الشعور شعوراً متميزاً، وعلى الصعيد الفردي، سيقف أي فرد بكيانه مُهتماً ومأخوذاً بصدد ما يعنيه.

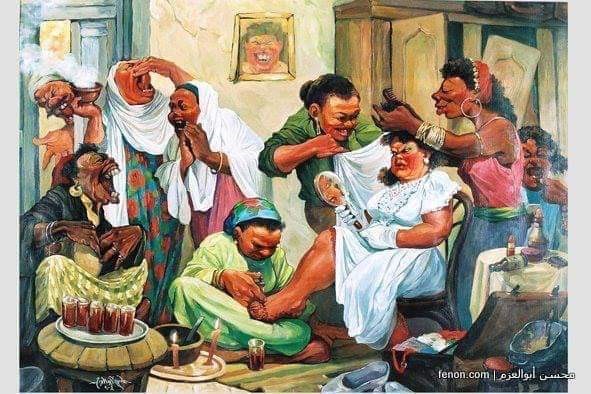

ضمن لوحات محسن أبي العزم، تنهمك الثقافة في أداء مهمتها بكل قوة. تسرب إلينا شخوصها اشباعاً متواصلاً. وتسقي الناس الواقع بماء الحياة دون كلل، لا أبالغ إذا قلت إنَّ الشخوص الفنية (كائنات ثقافية) حد التخمة. فما الذي يجعل طقساً كهذا يكاد أن يخرج من اللوحة ليحكي عن معجزة الحياة؟ إن الميلاد والاحتفاء به في كيان طفل هش عادة مصرية متوارثة مع طمي النيل والفيضان الذي يأتي بالماء والحياة إلى الناس. مازال بعض قطاعات المجتمع جنوب مصر يعمدّون أطفالهم حديثي الولادة في مياة النيل كنوع من(العود الثقافي) إلى الحياة والتاريخ. وكانت هناك دلالة رمزية في التعميد كنوع من التطهر واسباغ البركة على الأطفال.

والأم التي تتخطى وليدها سبع مرات - ذهاباً وعودة - تمارس سلوكاً قديماً، وتبدو سعيدة وهي تفعل، لكون الوليد هو الكائن الجديد الذي ينتظرها في الغد. فهو الإبن وهو المستقبل، وفي الوقت نفسه تباركه الأم باعتبارها واهبة الحياة له. والطقس يأخذ أبعاداً إجتماعية إذ تُظهر زغاريد النسوة بالجوار حضوراً للمجتمع. فالصورة عموماً إطار مكثف لحضور الناس معبرين عن تغلغل الميلاد في وجودهم. فمن منا لا يريد أنْ يولد من جديد؟ ومن منا يستطيع أنْ يرى نبتاً إنسانياً هو المولود دون التأثر؟

تعطي الثقافة لأفرادها شعوراً بضرورة الاهتمام بالأشياء الصغيرة بالقدر نفسه الذي يهتمون فيه بالأشياء الكبيرة. خلال إحدى اللوحات، تظهر إمرأة تعد وجبة الملوخية بكل استغراق وتركيز مع امرأة أخرى تبادلها الكلام، وكأنها تعمل عملاً مقدساً لا مجرد اعداد الطعام. صحيح أن الملوخية أصلها (ملوكية) عندما كانت مقتصرةً على مائدة الملوك، غير أنها نزلت إلى انسان الشارع كنوع من مذاق القداسة والسلطة بين الناس.

غير أن المشهد برمته يجسد جانباً من الإكتفاء من الحياة الرغدة بحد الأولويات. والطعام من هذا القبيل هو المادة الأولية للتمسك بالأشياء البسيطة. وتعد التفاصيل طافحة بالاشباع الثقافي حد التجاوز. الثقافة اليومية في المجتمع المصري مادة دسة هي الملوخية بالفعل لا المجاز. ثقافة سائلة جداً ومُخاطية إلى درجة الالتواء المستمر، حتى أنك لا تستطيع رفع هامتك من منسوبها العالي. وأن الانشغال بضروب تحولاتها يكفي لعدم الانشغال بسواها. وكحال كافة الثقافات، تحاول ثقافتنا ملئ الفجوة بين الإنسان والواقع، بين العقل والفعل، بين الحياة والأحلام. فهي قد تساعد صاحبة المنزل في الأعمال والامور اليومية، غير أن وظيفتها تواصلية بالدرجة الأولى.

ومن ثم يبلغ الاشباع الثقافي درجة الخفاء حتى يؤدي أدورا كبيرة. فالإنشغال معناه قوى الجذب الإجتماعي كما يبدو في مظهر المرأتين، إحداهما بالتأكيد تحمل أخباراً مهمة عن الأخريات. وليس هناك شيء أثمن من الأخبار وتداولها في مثل هذه البيئات حيث تجري الثقافة مجرى الدم من العروق كما يقال. لعل المرأة السمراء علامة من علامات المجتمع، فهي خلال الشعبيات تدخل المنازل تحت هذا المسمى، عارفة الأسرار والخبايا التي تغذي الجو العام بالتشويق والإثارة.

إن ثقافتنا مثل (الثدي التاريخي) الذي يرضع منه الناس علاقات القوي والتآلف مع الآخرين. وكذلك تقوم بدور الرابطة السرية بين الأجيال وتحدد علاقات الناس ولماذا يبدون منشدين إلى هذه المواقف كما في اللوحة. ومن هناك تعج الثقافة الشعبية بتوفير الأسرار. لأن الإشباع هو دس السر في عقول الناس كما تدس الخميرة في الطحين.

تشير لوحة زيارة أحد الأولياء إلى حبكة الأسرار التي تدسها الثقافة بين الناس وفي وجدانهم. سر في المقام المقدس، وسر في انبهار وانجذاب إحدى السيدات إلى الضريح، وسر في نظرة الشيخ شبه الواضحة، وسر في بطن السيدة الحامل والتي ترجو مولودها كما تريد، وسر في مشهد رجل البخور في خلفية اللوحة. كل هذه الأسرار تعجن خيال الناس وتعطيهم إمتلاء صبوراً تحاه الواقع والزمن.

إن الإسرار هي الحشو الميتافيزيقي لعقول وأخيلة الشعبيين. ولذلك يظهرون أحوالهم عبر أجواء اللوحة كمناخ عام، الاسرار هي الغذاء الذي يطلق ملكات الانتباه والتحرك والدوران في ردهات الثقافة. إنَّ ثقافةً بلا أسرار لهي مجرد تفاصيل آلية لا معنى لها إطلاقاً. ولكي نفهم الاشباع الثقافي، علينا معرفة حجم الأسرار التي تبطن كل جوانبها. بل الثقافة ذاتها لهي أكبر سر موجود لدى الإنسان شعبياً كان أم غيره. طريقة عملها وبقاؤها واستمراريتها وفاعليتها وإشعارها إيانا بوجودها.. أشياء سرية تماماً. ولعل الإنسان يظل طوال حياته يفك في شفرات هذه الأسرار.

المرأة الحامل تحمل سراً لتقابل سراً آخر وسط مناخ من الأسرار، كما أن ربط الفنان بين هذه الأمور كان شيئاً مبهراً. لأن الفرشاة ها هنا تكتب، هي قلم وليست ألوانا متدرجة تحت النظر. وقد تخرج الأسرار من المقام الخاص بالأولياء إلى الشارع في صورة علاقات بسيطة، غير أنها تؤكد وظيفة الثقافة حين تجعل شخوصها منهمكين في المواقف المعتادة ولو كانت تافهة.

في لوحة بائع البطيخ (الدلاع – الحبحب)، لا يعوّل الفنان أبو العزم على تجسيد مشهد البيع والشراء فقط. الموقف بعيد وقريب في الوقت نفسه. فيمكن أن يكون مظهر الرجل مريحاً للعين ويوثق لقطة حيةً بالفعل. لكن البطيخ في اللوحة يرمز إلى التعامل مع الأقدار. فالبطيح ننظر إليه في الثقافة الشعبية باعتباره رمزاً للحظ والطالع. فنقول الزواج مثل البطيخة، إما أنْ تكون حمراء أو بيضاء، بحسب حظ الإنسان من الحياة. فالبطيخة دائرة مغلقة مثل انغلاق الأقدار، ويبقى الإنسان متعلقاً بها بقدر ما تكشف الحظوظ. وربما إقبال السيدات على بائع البطيخ نوع من الاسقاط على حلو الحظ الذي نسعى إليه.

يتعامل بائع البطيخ مع الناس بالمنطق السابق، فهو يكشف كم هو أحمر والربط بينه وبين الحظوظ أمر وارد في التو. وتحضر في المشهد مأذنة المسجد كدليل أنَّ السماء فاعلة في تصريف الأقدار مثلما يكون البطيخ مؤشراً عليها. ورغم أن المشهد عابر، إلاَّ أن الثقافة تستوقفة لملئ العيون بمشاهد أخرى لا تقل عنه أهمية.

الفنان أبو العزم يدخل البطيخ في لوحاته كفاكهة شعبية وفي الوقت ذاته باعتباره اكتفاء الإنسان من الحظوظ بما هو متاح. والدليل بوصفها فاكهة، تعد ثمرة البطيخ مصدراً لبهجة الفئات الشعبية، وهو ذاته الإشباع المنتظر. لا ننسى أن الثقافة تعطينا مد أواصر الأسرار معها. ويظل الشعبيون مشدودين إلى ما يتطلعون إليه مع تناول الفاكهة. حيث يتواصل الناس في الإرتباط بفكرة الإشباع بوضوح.

وهو الأمر الذي يمتد بالأسرار إلى المناسبات والموالد جنباً إلى جنب. فالموالد قد نجدها احتفالاً للأسرار وكذلك للرغبات الحسية. وهذا نتيجة تداخل الاشباع الثقافي عند حد الحياة.

سنجد المناسبة فضاء للإحتفال العارم، وكأنَّ لسان الحال يقول الاشباع الثقافي هو الأولى. ولذلك في الشعبيات هناك خلط بارز بين المقدس والمدنس، بين الإحساسات والتعالي نحو السماء. وليس يعوزنا التذكير بكون الراقصة تحضر في الموالد للإحتفاء بالأولياء كذلك. وهذا معلم لن تخطؤه العين، لأن مصادر الحياة – سواء أكانت ديناً أم مجتمعاً أم طبيعة- أمور تداخلت حد التماهي. وبات الشعبيون معبرين عن هكذا تداخل في السلوك والمواقف والتعبيرات.

الاحتفال بطقس تجهيز العروس يعبر عن هذا التداخل. تبدو في اللوحة نسوة يعبرن عن سعادتهن وبجانب ذلك يحضر عنصر مناشدة الأقدار أن تبارك العروس وترعى مستقبلها. فالرقية عنصر مهم باللوحة حيث تحمل إمرأة أداة البخور للقيام بطرد العيون الحاسدة وتقريب الفأل السعيد. بينما يظهر رجل في أقصى يسار اللوحة دافعا رأس إمرأة تحمل طبلة بشكل فيه إيعاز. إيعاز بالرغبات في مثل هكذا مناسبة سعيدة.

إن الرغبات تستحضر الاشباع مباشرةً، وهذا السبب وراء ربط جوانب الإنسان المتناقضة معاً، جانب القداسة والقوة والخضوع والرغبات. فهي جوانب معبرة عن وحدة الحياة رغم التضاد، ولكنها معبرة أكثر عن كيفية العيش والانهماك فيه حتى الثمالة. وتلك فكرة ظاهرة في أغلب المشاهد الشعبية.

هناك مجموعة من النساء يغسلن أغراض منزلية في مياة النيل. وهذه صورة مألوفة في الأرياف المصرية، لكنها تضع الإنسان في دائرة أسباب الحياة الطبيعية من جانب، وبالمثل تضعه تحت نظر الثقافة من جانب آخر.

المياة أصل الأشياء وهي في التراث الشعبي المصري مقدسة بحكم مياة نهر النيل. وعندما يتصل جسد الإنسان بها، فقد تحول إلى قناة مباشرة للحياة الوارفة بالخيرات. كما أن غسل الأدوات المنزلية أحد وجوه التعبير عن الاشباع، لأن أدوات الطهي المتسخة دليل على طهو الطعام وتناوله، وأن أصحابها يستعملونها كثيراً. فالأفواه والعقول تتلقى الإشباع حساً وتراثاً ورغبة ورمزية ثقافية.

والماء كأصلٍّ للحياة هو الذي يمد حيوانات الأرياف والأحياء الشعبية بمصدر وجودها كذلك. والأصل في هذه اللوحات مرجع البهجة والعلاقات بين الإنسان والطبيعة. ولذلك تجد الشعبيين في لوحات أبي العزم يتمتعون بحيوية فائقة الوصف. وكم يحار المتلقي لماذا هؤلاء كذلك؟! ولكن عند تلك النقطة تقول اللوحات أن الثقافة والطبيعة شيء واحد، وليس ثمة إختلاف إلاَّ حين يكون الإنسان فاقداً إلارتباط بهذه الوحدة. ولذلك تجسد الفئات تلك المشاهد بقدرات فنية كبيرة، لأنَّ الواقع يقول ذلك دون أن يلغيه.

أما الذين يفقدون الصلة مع مصادر الاشباع الثقافي، فعادةً ما سيفقدون متعة الحياة ويصبحون ركاماً فوق السطح. الإشباع الثقافي جوهر الأحياء الشعبية، وهو الذي يُضفي عليها جماليات المشاهدة. ومقارنة بذلك، سنجد هناك رجالاً يمثلون السلطة وقد افترسهم الخمول والنعاس والترهل.

بكلمات أخرى، يظهر هناك إشباع بمعنى آخر، هو الاشباع المهيمن نتيجة ممارسة السلطة، إذ تشير اللوحة إلى كون السلطة لا تشعر بمصادر الحيوية لدى الناس. لأن بيولوجيا الهيمنة قائمة على قوى الآخرين في المجتمعات. أي تمتص كل سلطة دماءها من دماء الناس لا دماء طازجة. فهي عادة تستنزف الطاقات ولا تقبل الإرتباط بالأصول. لأنها بمثابة الأصل البديل، بل في نظر ممثليها هي الأصل الأوحد.

***

د. سامي عبد العال – أستاذ فلسفة