أقلام فكرية

عبد الجبار الرفاعي: يتطور النحو عند المخزومي بتطور اللغة

تميز العلامة اللغوي العراقي مهدي المخزومي "1917 – 1993" بدعوته الى التحرر من تسلط التفلسف والرؤى العقلية المفروضة على اللغة من خارج سياقاتها الحية، وبدفاعه عن ضرورة دراسة اللغة دراسة وصفية تنصت الى لغة المتحدثين وأساليبهم، وتكشف عن أنماط التعبير كما تتجلى في الاستعمال، لا كما يفترضها العقل. ينطلق المخزومي من موقف يرى الاستعمال هو المعيار الأساسي في اللغة وقواعدها، لذلك دعا الى إعادة فهم اللغة في ضوء سياقات استعمالها، بغية تيسير قواعد النطق فيها، وتجديد معجمها، والنظر اليها بوصفها كائنًا اجتماعيًا حيًا، يتغير ويتحول كما يتغير الإنسان وتتحول الظواهر المجتمعية. لم يتعامل المخزومي مع اللغة كجسد جامد، بل ككائن يتفاعل مع الواقع المجتمعي للناطقين بها، ويتأثر ويعيد تشكيل ذاته في فضاء ما يطرأ على الحياة من متغيرات.

الاستعمال هو الأساس

يرى المخزومي أن مهمة النحوي لا تنبع من رغبة في فرض القواعد وإكراه الناطقين باللغة عليها، ولا من ميل الى تصحيح أساليبهم أو تخطئتها، بل تنبع مهمة النحوي من الوعي بوظيفة اللغة في الحياة، ومن فهمها كما تتجلى في الاستعمال الحي، وملاحظة واقع اللغة وكيفية تداول أهلها في سياقات أحاديثهم اليومية. النحو ليس سلطة تملى على المتحدثين باللغة، ولا منظومة مغلقة تفرض على الكلام، بل هو فهم لكيفية حضور اللغة في الاستعمال، وكيف تتشكل أساليب التعبير في بيئة اجتماعية متغيرة. النحوي الذي يعي مهمته لا يسبق اللغة، ولا يضع لها خارطة طريق مرسومة قبل أن تسير، بل يسير خلف استعمالات أهلها. يرصد النحوي تحولاتها، ويصغي الى كيفية حضورها في الاستعمال، ويستخلص من ملاحظاته ما يمكن أن يصاغ في هيئة قواعد، لا بوصفها أوامر، بل بوصفها فهمًا لما هو كائن، فإذا قال إن الفاعل مرفوع، لم يكن ذلك حكمًا سابقًا، بل نتيجة رصد ومراقبة وملاحظة وتأمل طويل لكيفية الاستعمال، واستقراء دقيق لما يتكرر في أحاديث أهل اللغة. ليست مهمة النحوي أن يخلع على اللغة قوالب المنطق وآراء الفلاسفة ومقولات علماء الكلام، أو أن يخضعها لأحكام عقلية مجردة. اللغة ليست بناءً عقليًا صرفًا، بل ظاهرة اجتماعية تنمو في رحم الجماعة، وتستجيب لحاجاتها، وتتشكل على وفق منطقها الداخلي، الذي قد لا يتطابق مع ما يراه العقل النظري منسجمًا أو منطقيًا. وذلك ما أوضحه المخزومي بقوله: "حاولت في هذه الفصول أن أخلّص الدرس النحوي من سيطرة المنهج الفلسفي عليه، وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل، وقد كان النحاة رحمهم الله قد جعلوا من هذا العامل منطلقًا لأعمالهم"[1].

لم يتوقف المخزومي عند النقد، بل اقترح أفقًا بديلًا، يحرر اللغة من أسر القوالب الجاهزة، ويعيدها الى فضائها، لمواكبة متغيرات الحياة، والاستجابة لحاجات الإنسان في التعبير والفهم والتواصل، إذ يقول: "ليس من وظيفة النحوي الذي يريد أن يعالج نحوًا للغة من اللغات أن يفرض على المتكلمين قاعدة، أو يخطئ لهم أسلوبًا؛ لأن النحو دراسة وصفية تطبيقية، لا تتعدى ذلك بحال. النحو عارضة لغوية تخضع لما تخضع له اللغة من عوامل الحياة والتطور، فالنحو متطور أبدًا؛ لأن اللغة متطورة أبدًا، والنحوي الحق هو ذلك الذي يجري وراء اللغة يتتبع مسيرتها، ويفقه أساليبها، ووظيفة النحوي أن يسجل لنا ملاحظاته، ونتائج اختباراته في صورة أصول وقواعد تمليها عليه طبيعة هذه اللغة واستعمالات أصحابها، وأن يصف لنا مثلًا ما يطرأ على الكلمة، أو الجملة وأوضاعها المختلفة، فإذا قال النحوي مثلاً: إن الفاعل مرفوع، كان يستند في استنباط هذا الأصل إلى استقراء واع وملاحظة دقيقة، ونظر صائب في الأساليب وليس له أن يفلسف ذلك، أو يبنيه على حكم من أحكام العقل؛ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع لما يخضع له المجتمع من أحكام تستند إلى عقل المجتمع نفسه، وقد لا يتفق مع ما يعرفه"[2].

هكذا يرشد مهدي المخزومي دارسي النحو الى المنهج الذي يجب توظيفه بدراسة العربية ونحوها، وهو منهج يتأسس على كيفية حضور اللغة كما تتجلى في الاستعمال، وينطلق من تتبع ما يقوله أهلها فعلًا، لا ما ينبغي أن يقولوه تبعا لقوانين المنطق الأرسطي وآراء الفلاسفة وتأويلات المتكلمين. لا يرى المخزومي في اللغة كيانًا منطقيًا أو فلسفيًا، بل يتعامل معها بوصفها ظاهرة مجتمعية حيّة، تنشأ وتنمو في أحضان المجتمع، وتتشكل على وفق معتقداته ورؤيته للعالم وأعرافه وقيمه واعتباراته وثقافته، فما يفرضه المجتمع من أساليب التعبير، وما تقتضيه ظروفه من تحولات في المعنى، لا تحكمه في أغلب الأحيان معايير المناطقة، ولا تفسره براهين الفلاسفة، ولا تضبطه محاججات المتكلمين. من هنا جاء تأكيده على أن يكون السلطان المطلق في فهم اللغة صادرًا عن هذه الرؤية التي تنصت الى كيفية استعمال المجتمع للغة، وتصغي الى ما يجرى على لسان الناس، لا ما يفرض عليهم من خارج تجربتهم الحية، إذ يقول: "ألا أن هذه الفكرة التي كانت ينبغي أن يكون لها السلطان المطلق على الدراسات اللغوية في تفسير كثير من ظواهرها، لم يتح لها النمو، فسرعان ما طغى سلطان الفلسفة على عقول الدارسين، فأوصد دونهم الباب الذي ينفذون منه إلى دراسة لغوية، أو نحوية حية"[3].

تنبه المخزومي الى خطورة الارتهان للمنهج المعياري في دراسة النحو، سواء استند هذا المعيار الى المنطق أو الفلسفة أو علم الكلام أو أية تصورات عقلية مجردة. لم يرَ في هذه المناهج ما ينير فهم اللغة، بل ما يبعدها عن كونها تنشأ وتتطور في فضاء المجتمع، ويقحم عليها ما لا ينتمي الى بنيتها. حين تُدرَس اللغة بوصفها نظامًا يجب أن يطابق معايير عقلية سابقة، تتجمد في قوالب مغلقة لا تعكس واقع الاستعمال. لذلك، دعا المخزومي الى التحرر من هذه الرؤية المعيارية، والإنصات لما تقوله اللغة في سياقات استعمالها، لا لما يراد لها أن تقوله على وفق أحكام سابقة عليها. النحو، في نظره، لا يبنى على ما ينبغي أن يكون، بل على ما هو كائن فعلًا في كلام الناس، وما يتجلى في أساليبهم المتنوعة في التعبير. وهذا ما دعاه للتحذير من اعتماد المنهج المعياري في دراسة النحو، سواء أكان المعيار منطقيًا أو فلسفيًا أو كلاميًا، بقوله: "كان النحاة قد اجتهدوا فنهجوا في دراسة النحو منهجًا معياريًا ثقيلًا، فأساءوا إلى الدرس من حيث أرادوا الإحسان بإخضاعهم موضوعات النحو للاعتبارات الكلامية والمنطقية، وأساءوا إلى الجملة العربية وأصالتها وصفاتها وحيويتها، وما تتميز به عناصرها من حرية في التقدم والتأخر والذكر والإضمار، وحدوا بغلوّهم في تحكيم الاعتبارات العقلية في الدرس من حرية الكلمة في أثناء الجملة، مع أنها تحمل معها ما يدل على موقعها في الجملة أو ما يدل على معناها الإعرابي"[4].

لم يكتف مهدي المخزومي بنقد المنهج المعياري في دراسة النحو، بل تجاوز ذلك الى مساءلة البنية العميقة التي رسخت أبدية القواعد، وتعاملت معها بوصفها أحكامًا نهائية لا تقبل المراجعة. كان يرى أن هذا الموقف المتصلب عطّل النحو عن التفاعل مع تحولات اللغة، وجمّد حيويته وقدرته على مواكبة تحولات اللسان العربي، وحوّله الى منظومة مغلقة لا تصغي الى ما يتغير في لغة المتحدثين. حرص المخزومي على أن يستعيد النحو وظيفته، وتعامل معه بوصفه مرآة لتحولات الواقع والوعي والثقافة واللغة، لذلك دعا إلى أن يتحرر النحو من تسلط التفلسف، وأن يعاد بناؤه في ضوء ما تقوله اللغة فعلًا. النحو، كما فهمه، ممارسة تتجدد بتجدد الحياة، وتصاغ من جديد كلما تغيرت سياقات الاستعمال، وتغيرت الحاجات اللغوية والثقافية، وتبدلت أساليب التعبير. في ضوء هذه الرؤية، يصبح النحو تأملًا في: كيف يتكلم العربي، وكيف يُعيد تشكيل لغته، وكيف تنبثق المعاني من صميم الواقع الذي يعيشه الإنسان، وليس من قوالب جاهزة.

النحو الحي يستخلص من الفضاء الذي تنبثق فيه اللغة، ومن الأصوات التي تعبّر عنها في استعمالها، ومن الواقع المتجدّد، والحاجات التي تفرض على اللسان أن يتغير كي يظل قادرًا على التعبير. لا يصح أن نفهم النحو إلا بوصفه مرآة للواقع وللوعي، وفضاءً للتأمل في كيفية تكلم الانسان حين يصغي الى ذاته، وحين ينصت الى الواقع، وحين يعيد بناء لغته كي تواكب ما يشعر به، وتعلن عما يريد أن يقوله. لا يستجيب النحو إلى ما يريد الإنسان أن يقوله إلا حين يتحول من قيد يكبل المتكلم الى أداة لتيسير النطق باللغة. رفض المخزومي مفهوم العامل بالمعنى المنطقي والفلسفي، الذي لم ينبثق من طبيعة اللغة الحية، ولم يكن وصفًا لظاهرة لغوية واقعية، بل محاولة لإخضاع اللغة لمنطق العلة والمعلول، وفرض نظام سببي ذهني عليها، بحيث صارت اللغة والنحو تفسر بأدوات خارجية عنها، لا تنتمي إلى بنيتها ولا إلى سياقها الاستعمالي. اللغة لا نفهمها بالعلل العقلية ولا بالقوانين المنطقية، لأنها تتجدد في الاستعمال الإنساني، لكن حين سادت نظرية العامل تحول النحو إلى قواعد منطقية تطلب العلل في العقل لا في اللسان، وابتعدت هذه القواعد عن واقع اللغة في استعمالات أهلها. فقد دعا المخزومي إلى ما أسماه "العامل اللغوي"، لتحرير اللغة من القوالب المنطقية والفلسفية، واستعادة طاقتها في التعبير عن الحياة والمعنى، بقوله: "فإذا تبينا أن أقوال الدارسين في تلك العصور المختلفة، في العوامل، كانت قد تذبذبت بين عامل فلسفي محض، وعامل توفيقي محض، وأن العامل اللغوي لم يكن له سلطان بيّن في دراستهم، وإنما كانوا يتشبثون به إذا واجهتهم قضايا استعصت على فلسفاتهم وأصولهم العقلية، وإذا اقتضى الدرس اللغوي أن نبعد عن مجال البحث النحوي ما لا يتفق مع طبيعته، فينبغي أن ندعو إلى ما سميناه العامل اللغوي"[5].

تساءل المخزومي بإنكار عن سطوة التراث النحوي على عقول الباحثين من المحدثين، وركونهم في الفهم إلى القدماء، وعملهم على استئناف ما كان كما كان، وولعهم بتكرار ما كتبه الأسلاف في القواعد والمسائل النحوية المتنوعة، وكأن اللغة مدونة أحكام أبدية مفروضة على أهلها، إذ يقول: "ولا أدري كيف يؤثر باحث محدث أن يكون النحو أقوى عقلاً، وطريقة القياس فيه أكثر تنظيماً، وأقوى سلطاناً على اللغة؟ وأي نحو هذا الذي يستخلص من القواعد الموضوعة، ولا تستفتي فيه اللغة كل اللغة، مع أن الاستعمال هو صاحب السلطان على اللغة لا عقل الفرد ولا منطقه، ولا قاعدته الموضوعة والمفروضة على الدارسين؟ أليس هذا تقليداً - في غير وعي لأفكار عتيقة كانت تفهم النحو على أنه منطق وفلسفة وتعليل وتقدير، ثم أليس هذا ترديدًا لمزاعم المتعصبين الذين كانوا يرون في منافسيهم الذين كانوا يحترمون ما ورد عن العرب ويحرصون على الفصيح المستعمل - دارسين أفسدوا اللغة والنحو، ويعرضون بالكسائي الذي اجتمع لديه النحو والقراءة، فيتهمونه بإفساد النحو، ويزعمون أنه (كان يسمع الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلًا)"[6].

في دعوته لتجديد اللغة والنحو تأثر مهدي المخزومي بعدد من أعلام النحو، مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي ت "170ه"ـ، وأبي زكريا الفراء ت "207هـ"، أحد أبرز رواد مدرسة الكوفة، وابن مضاء القرطبي ت "592هـ"، صاحب "الرد على النحاة".كما تأثر بأستاذه في جامعة القاهرة إبراهيم مصطفى "1888 – 1962"، مؤلف "إحياء النحو"، الذي دعا إلى تجديد النحو وتيسيره. غير أن دعوة المخزومي لم تجد صدى لدى معظم اللغويين في جيله، ولم ينهض تلامذته بالبناء عليها. وقد أُجهِضت هذه الدعوة بفعل السلطات الشمولية، إذ يثير ذعر تلك السلطات كل ما يهدد صلابة بنيتها ورسوخها، فتقاوم التجديد في المعرفة الدينية واللغوية بضراوة، وتطارد من يدعو إليه، لأنه يفضح هشاشة الأسس التي تقوم عليها. إن التجديد في فهم الدين وقراءة نصوصه لا يتحقق من دون تجديد علوم اللغة وإعادة النظر في النحو، لأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير وأداة للتواصل، بل هي الفضاء الذي تتشكل فيه الرؤية إلى العالم.

وعود الجيل الجديد من اللغويين العراقيين

في ضوء التحولات المعرفية والعلمية الحديثة، لم تعد اللغة تدرَس بوصفها منظومة قواعدية مغلقة، بل بوصفها ظاهرة متعددة الأبعاد، تتداخل في دراستها العلوم الإنسانية والطبيعية، وتوظف في مجالات تتجاوز حدود اللسانيات التقليدية. تحولت اللغة الى حقل تفاعلي، تسهم في فهمه علوم ومعارف متداخلة، كل منها يضيء جانبًا من جوانبها، ويكشف عن طاقتها في التعبير والتفكير والتواصل والتأثير. في مقدمة هذه العلوم يأتي علم النفس اللغوي، الذي يدرس كيف يكتسب الإنسان اللغة، وكيف يفهمها وينتجها، وما الذي يحدث في ذهنه حين يتكلم أو يصغي، يوظف هذا العلم في تطوير مناهج تعليم اللغات، وفي علاج اضطرابات النطق، وفي فهم العلاقة بين اللغة والذاكرة والانتباه. ويجاوره علم الأعصاب اللغوي، الذي يستخدم أدوات التصوير الدماغي لتحديد المناطق المسؤولة عن اللغة في الدماغ، ويسهم في فهم الاضطرابات العصبية التي تؤثر في القدرة على الكلام أو الفهم، مثل الحبسة أو التأتأة أو فقدان اللغة بعد السكتات الدماغية. أما علم اللغة الاجتماعي، فيسلط الضوء على كيفية تداخل اللغة مع البنية الاجتماعية، ويكشف عن دورها في تشكيل الهوية، والتعبير عن الانتماء، وإنتاج الفوارق الطبقية والثقافية والدينية، والتمييز بين الرجال والنساء. ويستخدم هذا العلم في تحليل الخطاب السياسي، وفهم الديناميات اللغوية في المجتمعات المتعددة، وتفسير التحولات في اللهجات واللغات الهامشية.كما تدرس الأنثروبولوجيا اللغوية اللغةَ بوصفها ممارسة اجتماعية وثقافية تنتج المعنى وتشكل الهوية، ولا تنظر إلى اللغة على أنها نسق مجرد، بل فعل يومي يعيد تشكيل الحياة والعلاقات والثقافة والهوية. اللغة في هذا الحقل وسيط رمزي يجسد أنماط التفكير، ويمارس من خلالها الإنسان الانتماء والسلطة، وتنعكس فيها التوترات والصراعات الكامنة في الممارسات اليومية. يضاف الى ذلك علم اللغة الإدراكي، الذي يربط اللغة بالتصورات الذهنية، ويبحث في كيفية بناء المعنى داخل الذهن، ويسهم في تطوير نماذج معرفية لفهم اللغة بوصفها أداة للفكر، لا مجرد وسيلة للتواصل. وتعمل اللسانيات التطبيقية على تحويل هذه الرؤى النظرية الى أدوات عملية، تستخدم في تعليم اللغات، وتصميم المناهج، وتطوير الترجمة، وتحليل الخطاب في الإعلام والتعليم والقانون. كما توظف الفيزياء الصوتية في دراسة الخصائص الفيزيائية للأصوات اللغوية، وتستخدم في تطوير تقنيات النطق الآلي، وتحسين جودة الصوت في وسائل الاتصال، وتشخيص اضطرابات النطق.كذلك يسهم علم البيولوجيا التطورية للغة في فهم أصل اللغة وتطورها، ويطرح أسئلة حول كيف نشأت القدرة اللغوية لدى الإنسان، وما الذي يميزها عن أشكال التواصل الأخرى في الطبيعة، ويستخدم هذا العلم في المقارنة بين اللغات البشرية وأنظمة التواصل الحيوانية، وفي دراسة تطور الدماغ البشري من منظور لغوي. ولا يمكننا إغفال دور الذكاء الاصطناعي، الذي يعد من أكثر الحقول الواعدة اليوم، إذ تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لفهم اللغة البشرية، وترجمتها، وتحليلها، وتوليدها آليًا، وتوظف هذه التقنيات في تحليل المشاعر، وتوليد النصوص، وتطوير الحوار بين الإنسان والآلة.

هذه العلوم تعيد تعريف اللغة بوصفها كائنًا حيًا، يتجلى في الوعي، ويتشكل في المجتمع، ويتحول في الزمن. وفي ضوئها لم تعد علوم اللغة حكرًا على المتخصصين التراثيين، بل أصبحت ميدانًا مشتركًا بين علماء النفس والأعصاب والاجتماع والأنثروبولوجيا والإدراك والبيولوجيا والفلسفة والذكاء الاصطناعي. هذا التداخل لا يضعف اللغة، بل يغنيها، ويعيد وصلها بالحياة، ويجعل منها مرآة لتحولات الإنسان في ذاته وعالمه.

حجب طغيان الرؤية التراثية للغة الأفق المضيء الذي غامر بالدعوة إليه مهدي المخزومي، ولم يجرؤ علماء العربية من تلامذته على اختراق حجاب تلك الرؤية. غير أني متفائل بمغامرة جيل جديد من الأكاديميين في العراق، تجرؤوا على تدريس علوم اللغة الحديثة في بعض أقسام اللغة العربية في جامعاتنا، ووجهوا تلامذتهم إلى كتابة أطروحاتهم ورسائلهم في الدراسات العليا لدراسة اللغة وتمثلاتها في الحياة في ضوء المعطيات العلمية الجديدة. استجاب لمتطلبات العصر الرقمي هؤلاء الأكاديميون الأحرار، وانتقلوا بدراسات علوم اللغة والنحو إلى آفاق مضيئة تتخطى الرؤية التراثية للغة والنحو. علوم اللغة الحديثة تعيد للغة دورها بوصفها ظاهرة إنسانية مركبة، تتداخل فيها البنية مع المعنى، والسياق مع الهوية، والتاريخ مع الوعي. هذا الاستئناف النقدي لا يكتفي بتجاوز الرؤية التراثية، بل يعيد تشكيل علاقة اللغة بالوجود، ويمنحها طاقة جديدة لفهم الإنسان في تنوع أنماط وجوده وتحولاته المتواصلة ومواكبته للواقع الذي يعيش فيه. هذا التحول يمثل يقظة لغوية عراقية تستفيق فيها دعوة المخزومي، وتبعث الحياة بمشروعه الذي سعى إلى تحرير اللغة والنحو من تسلط الرؤية التراثية، وربطها بسياقات استعمالها المتغيرة.

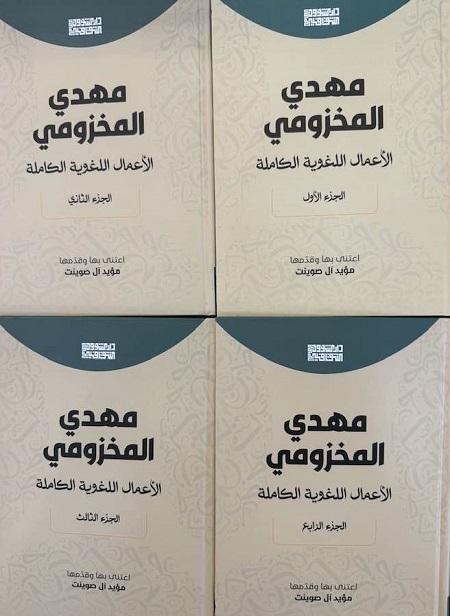

تحية للعزيز مؤيد آل صوينت، الذي أخرج للقراء طبعة جديدة للأعمال اللغوية الكاملة لمهدي المخزومي، وللأعزاء اللغويين من جيله، الذين يتطلعون ويعملون على تجديد الدرس اللغوي في الجامعات العراقية. منجزات مؤيد وزملائه تعدنا بعبور الرؤية التراثية للغة، والخلاص من تسلط الفصاحة والنحو.

***

د. عبد الجبار الرفاعي

.........................

[1] المخزومي، مهدي، في النحو العربي: نقد وتوجيه، ص 16، 1964، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.

[2] المخزومي، مهدي، الأعمال اللغوية الكاملة، اعتنى بها وقدمها: مؤيد آل صوينت، ج1: ص 15، 2024، دار الشؤون الثقافية، بغداد.

[3] المرجع السابق، ص 15.

[4] المرجع السابق، ص 16 – 17.

[5] المرجع السابق، ص 18.

[6] المرجع السابق، ص 17.