دراسات وبحوث

مجدي إبراهيم: القرآن والتجربة البشرية (2)

في المقال السابق، وبنفس العنوان (القرآن.. والتجربة البشريّة)، أشرتُ إشارة سريعة إلى أثر القرآن الكريم على التجربة الإنسانية، من حيث كونها ذات أبعاد تتصل بالحضارة وبالثقافة وبالمعرفة وبالفكرة في الوجود الروحي على التعميم.

وقلت: إنّ القرآن له بالمباشرة أثرٌ على الإنسان من هذه الجهات مجتمعة ومُفرَدة على السواء، وكل تجربة عميقة ذات أثر في الإسلام كان للقرآن فضلٌ فيها، بل هو مظهر أساسي من مظاهر مكوناتها. ولوحظ أن التجارب البشرية تتكون في مجرياتها التاريخية بالفاعلية والعمل والمباشرة والتعلق وامتدادات الوجود بمسائل المصير، وهى لا تتكون فارغة غير مُحاطة بالوعي ولا ملآنة بالممارسة، إذْ التجارب الفاعلة والمؤثرة لها بعدٌ رُوحي أعمقٌ من الكلمات.

وذهبتُ إذ ذاك إلى الوعد بأنني سوف أتتبع هذا الأثر القرآني على الوجود الروحي عامة كمظهر فعال يعدُّ هو الأساس لكل نشاط سواه، ولأن الأصل في ذلك كله هو الملاحظة التي سقناها من قبل، ونضيف اليها ما سيتبعها مجدداً وهي امتدادات الوجود بمسائل المصير، فإنّ امتدادات الوجود من حيث كونه تجربة؛ كامنةٌ في الواقع الفعلي ومهيئةٌ لاستشراف المصير في حركة فاعلة بين القرآن والتجربة الإنسانية الصادقة.

لكن هذا كله شيء، وواقع التفكير في التجارب البشرية وعلاقتها بالقرآن شيء آخر.. الآن فقط يبقى الرهان قائماً بمدى صحّة هذه التجارب في الواقع التاريخي ومدى فشلها؛ فالتجربة البشريّة هي الإنسان، والإنسان لا يتقدّم بمعزل عن الروح، والروح داعمة الحضارة والثقافة والقيم الكبرى والعلم والتفكير المنهجي الإيجابي الصحيح.

وهنا لا بدّ لنا من استخلاص دلالة تكون بمثابة البديهة الحاضرة في ضبط العلاقة بين التجربة البشرية والقرآن، وهي أنه كلما اقتربت التجربة الإنسانية من روح القرآن وتمثلت آثاره في الفكر والواقع كانت ناضجة مكتملة، وكان لها في الواقع الفعلي أثر مباشر غير منكور ولا مجهول.

والعكس صحيح أيضاً كلما ابتعدت التجربة البشريّة عن توجُّهات القرآن ومبادئه ونظمه الفاعلة كلما أخفقت وانحرفت وتسمّمت بآثار لا تصلح لبقاء ولا تجدي نفعاً على السواء. هذه بديهة حاضرة معنا في محيط ما نبحث فيه، نقبلها ببداهة النظر ونرفض غيرها إذا تعارض معها.

لكن الحقيقة أنّ العقليّة الغربية في إطار ما تبحث فيه، تركز على التجربة البشريّة ومعطياتها: على مدى تقدّمها ودرجة تأخّرها، على مقياس التقدّم فيها ومقياس التخلف، ولا تركز في الغالب على المعطى الروحي. رغم أن هذا المعطى الروحي هو الباعث، وهو الدافع لكل معطيات الحضارة والثقافة والقيم العلميّة على أثرهما. التجربة البشرية لا تجتمع في كلمة بمقدار ما تجتمع في تاريخ طويل وأحداث إنسانية صاخبة تارة وهادئة تارة أخرى، وتتوزع وتتنوع بين فردية خاصّة على مستوى العلاقة المباشرة مع الملأ الأعلى، وبين جماعية عامة كتجارب الثورات الاجتماعية والسياسية وغيرها. لكن تركيزنا نحن فيما يتّصل بالقرآن سيكون على التجربة الفرديّة الخاصّة.

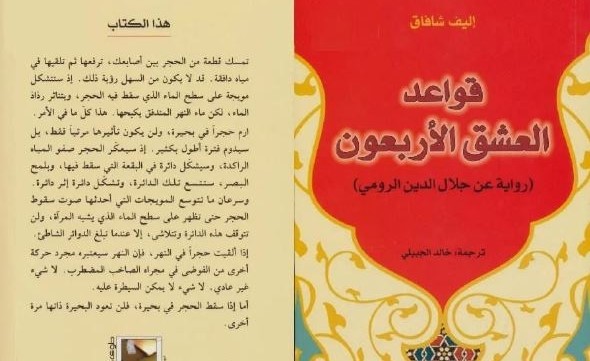

كنت أبحث عرضاً في الإنترنت عن الكتب المُشابهة موضوعاً أو منهجاً لكتابي (الذاتيّة الخاصّة للقرآن الكريم.. دعائم تأصيل التفسير الإشاري) الصادر عن دار ناشرون، بيروت، هذا العام (٢٠٢٤م) في طبعته الثانية، والذي لم أر إخراجه ولا محتواه ولم أتصفحه بعد الطباعة حتى كتابة هذه الأسطر، لأنه لم يصلني إلى الآن، وأنا في غمرة البحث فوجئت فوجدتُ هذا الكتاب (الصورة الذاتية للقرآن.. الكتابة والسُّلطة في نصّ الإسلام المُقدّس)، لدانييل ماديغان، بجوار كتابي كموضوع مُشابه له، على أقل تقدير في تسليط الأضواء الحديثة على اهتمام البحث المتجدّد بعلوم القرآن.

ولم يكن لي علمٌ سابق بهذا الكتاب من قبل، مع معرفتي بمنهجه وتطبيقاته، ومع علمي بنوعيّة الكتب التي تنحو هذا المنحى، فقد اضطلعت على كثير من تلك النوعية من الكتب وعلى تطبيقاتها المنهجية، وأغلبها يطبق المنهج الدلالي ويجري ورائه في لهاث غريب وعجيب، وكنتُ أشرتُ إلى ذلك في هوامش كتابي السابق ذكره. فعلى سبيل المثال لا الحصر كنت كثير الاطلاع على تخريجات المستشرق الياباني (تشيهيكو إيزوتْسو Toshihik Izutsu)، (١٩١٤- ١٩٩٣)، وذلك في كتاب له مهم يتضمن دراسة جادة بعنوان: "الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنيّة للعالم". يكشف الكتاب عن جوانب للقرآن من ناحية (علم الدلالة Semantis). وقد صدر للمرة الأولى بالإنجليزية عام ١٩٦٤م عن معهد جامعة كيو للدراسات الثقافية واللغوية بطوكيو بعنوان:"بين الله والإنسان.. دراسة دلاليّة لنظرة القرآن إلى العالم". وبعد تسع سنوات على وفاة المؤلف عام ١٩٩٣م، صدرت طبعته الثانية بالإنجليزية أيضاً في ماليزيا عام ٢٠٠٢م، وترجمه إلى العربية الدكتور عيسى على العاكوب، وصدرت الترجمة عن دار الملتقي بحلب ٢٠٠٧م، ثم صدرت ترجمة أخرى للكتاب بعنوان "الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤيّة القرآنية للعالم" للدكتور هلال محمد الجهاد عن المنظمة العربية للترجمة في العام ٢٠٠٧م. وهي الطبعة المعتمدة التي بين أيدينا. تعالج فكرة الكتاب الصلة الوثقى بين اللغة والفكر والثقافة وتبرز أن اللغة ليست أداة للتواصل وحسب، بل هي أداة للتفكير. ومن هذا المنظور فهي تعدُّ وسيلة أساسية لتقديم مفاهيم وتفسيرات للعالم الذي يحيط بأهل لغة ما.

وأصل هذه الفكرة له جذور وطيدة ترتبط بالفلسفة الألمانية، خاصّة الفلسفة المثالية، ومصطلح رؤية العالم هذا، متصل بكيفية بناء الأفراد رؤيتهم للعالم بناءً على التجربة والعقل والثقافة.

العنصر البارز والأهم هو أن اللغة عقليّة تصوغ أو تعكس رؤية العالم عن أمة من الأمم أو ثقافة من الثقافات؛ فالثقافة تصوغ اللغة بالقدر الذي تصوغ اللغة فيه الثقافة. والمجمل من ذلك كله هو: تجليات الحضارة، وما يصدر عنها أو ينبثق منها: ثقافة أو لغة أو تفكيراً. واللغة هي المفتاح لفهم ثقافة ما، وإدراك رؤيتها للعالم؛ وبهذا يصبح علم الدلالة كما يفهمه "إيزوتْسو": هو دراسة تحليلية للتعابير المُفتاحية في لغة من اللغات ابتغاء الوصول إلى فهم (رؤية العالم Worldview) عند القوم الذين يستخدمون هذه اللغة في مرحلة محدّدة من تاريخهم الثقافي". يعني تحليل لغة التعبير بإزاء تصورات العالم عند قوم من الأقوام. ويذكر "إيزوتْسو" في كتابه المقابل الألماني لرؤية العالم تلك، وهي كلمة (Weltanschauung).

وتعتبر كلمة Weltanschauung)) كلمة ألمانية تعني "النظرة إلى العالم" أو "إدراك العالم" في اللغة الإنجليزية. أصلها اللغوي يتكون من العناصر التالية:

(Welt): تعني "العالم". أصلها من اللغة الألمانية القديمة weral)) وهي مركبة من wer (إنسان) و(alt)، (الزمن أو العمر)، ممّا يشير إلى "عصر الإنسان" أو "العالم البشري". أما كلمة

Anschauung)) تعني "النظرة" أو "الإدراك". مشتقة من الفعل anschauen)) "ينظر إلى" أو "يُلاحظ"، والذي يعود إلى الألمانية الوسطى القديمة anschouwen والألمانية العليا القديمة anscouwōn (يراقب أو يتأمل).

بالتالي، تشير Weltanschauung إلى منظور شامل أو إطار فلسفي يُفسّر من خلاله الفرد أو المجموع العالم. ثم أصبح المصطلح بارزًا في فلسفة القرن التاسع عشر، خاصة في أعمال مفكرين مثل إيمانويل كانت وويلهلم دلتاي، الذين استخدموه لمناقشة دور الإدراك والخبرة والثقافة في تشكيل فهم الإنسان وفهم العالم من حوله.

)Naugle, D. K. (2002). Worldview: The history of a concept. Grand Rapids, MI: Eerdmans.p.64.(

يطمح "إيزوتْسو" إلى الوصول للمفاهيم الأولى أو التلقي الأول للوحي، كما تجلي في عصر الرسول والصحابة، باعتبار هذه الفترة هي النقلة الدلالية المباشرة التي أدركها العرب في ذلك الحين. يناقش "توشيهيكو إيزوتْسو" المعنى الأساسي، الوضعي والمعنى العلاقي (السّياقي)؛ ليثبت أن المعنى الوضعي (الأساسي) هو المعنى الخاص بالكلمة الواحدة حتى ولو جاءت منفصلة عن كل الكلمات.

أمّا المعنى السّياقي (العلاقي) فهو المعنى الدلالي الذي تكتسبه الكلمة إذا هي دخلت في مجموعة علاقات وسياقات مع غيرها من كلمات أخرى.

ويُلاحظ على كتاب "إيزوتسو" أن كون اللغة عقلية إنما هي فكرة ليست بجديدة على التفكير العربي خاصّة لدى عبد القاهر الجرجاني ( ٤٧١هجرية - ١٠٧٨م ) في كتابيه "دلائل الإعجاز" و "أسرار البلاغة".

لكن الدراسات الدلالية الغربية تجاهلت الإشارة لا من قريب أو بعيد الي الدراسات الدلاليّة العربية، واستنباط الدلالة من المجاز العقلي كما وجدت في الدراسات البلاغية العربية.

ويُلاحظ أيضاً مع تطور علم الدلالة في سياقه الغربي أن الدراسات الدلاليّة بوجه عام أغفلت جهود الدلاليين العرب القدامي، فلم تأت على ذكرهم في سلسلة الاهتمام الدلالي القديم سواء كانت جهود اللغويين أو جهود الأصوليين في مجال علم الدلالة.

وإذا كان منهج علم الدلالة في سياقه الغربي جديداً على اللغة العربية؛ من حيث يرى "إيزوتْسو" أن اللغة العربية ليست لها خصوصية وتميزاً في ذاتها، إذ اعتبر مجيء القرآن بها يرجع إلى كونه أنزل على العرب، وأنها واحدة فقط من لغات كثيرة، فإنّ هذا الرأي مردودٌ عليه من النقاد، لأن اللغة العربية قادرة على الإبانة عن مُراد الله أكثر من غيرها من اللغات بما فيها من وفرة في المفردات المعبرة عن الشيء الواحد في أوضاعه وأشكاله وخاصياته المختلفة، وبما أنطوت عليه من صيغ حرفيّة معبرة، وبما تدل عليه أوضاعها التركيبية من دلالات، وبما يوفره جرس ألفاظها من تماثلات صوتية تساعد في إبهاج السّامع وإيقاظ ملكاته الإدراكيّة في إيقاع الوعي بتلاوة القرآن خاصّة؛ لتحصيل أكبر قدر من الطاقة الدلاليّة.

وممّا لا ينبغي إغفاله في هذا السياق أن مادة (ع. ر. ب) تفيد البيان والوضوح بمقدار ما تفيد خصوصية اللغة العربية في سياقها الدلالي، واقتدارها من ثمّ أكثر من غيرها من اللغات الحديثة على البيان مع التطور والتقويم. ناهيك عن أن الحروف العربية هي أصلح الحروف لكتابة اللغات: لأن الأمم التي تعتمد على الحروف العربية في كتابتها أكثر عدداً من كل مجموعة عالمية تعتمد في الكتابة على الحروف الأبجديّة، ما عدا مجموعة واحدة، وهي مجموعة الأمم التي تعتمد في كتابتها على الحروف اللاتينية؛ لأن الحروف العربية تستخدم لكتابة اللغة العربية، واللغة الفارسية، واللغة الأوردية، واللغة التركية، واللغة الملاوية، وبعض اللغات التي تتصل بها في الجزر المتفرقة بين القارات الثلاث: أفريقية، وآسيا، وأستراليا. ونسبة الكاتبين بين هذه الأمم أقل في هذا العصر من نسبة الكاتبين بين أبناء الأمم التي تعتمد على الحروف اللاتينية.

على أن الذي يعنينا نحن من هذا الكتاب ليس فقط استغراقه في مسألة العلاقة الشخصية بين الله والإنسان في الرؤية القرآنية للعالم من زاوية المنهج الدلالي للدراسات القرآنية؛ ولكن تعنينا لفتاته الكثيرة ومقارباته المنوَّعة، ومن أهمها هنا إشاراته المتعددة إلى التصوف، فإذا كان القرآن قابلاً لأن يقارب من وجهات نظر عديدة ومختلفة مثل اللاهوتية والفلسفية والاجتماعية والنحويّة والتفسيريّة فهو من باب أولى في نظر المؤلف يمكن أن يُقارَب من ناحية علم الدلالة ومنهجه التحليلي الحديث، ومفهوماته المتعددة ومعانيه المتباينة، وهى مقاربة لها أصولها المرجعية ومعطياتها الدلاليّة وطرافتها الذوقية في ذات الوقت.

لكن علم الدلالة عنده كما يُوحي به الأصل الاشتقاقي للكلمة هو كما تقدّم: علمُ يعني بظاهرة المعنى، بأوْسع معاني الكلمة. ولم يخطئ عبد القاهر الجرجاني ولم يتجاوز الصواب عندما قال في "دلائل الإعجاز": أن الألفاظ في ذاتها لا توجب حكماً، ولا يبدو فيها جمال إلا إذا ألّفت نوعاً من التأليف ثم أنطوت على معنى".

ولا بدّ للمختص بعلم الدلالة من أن يكون ذوّاقة ذا دُربة مصقولة وعادة مقبولة، ممَرّنٌ على التعامل مع الأفكار العليا والمباحث الكبرى قدر تمكنه من القيم العظمى. ولم يكن خلواً من روحانيّة وتجرُّد وصفاء.

أمّا هذا الكتاب، أعني (الصورة الذاتية للقرآن.. الكتابة والسلطة في نصّ الإسلام المقدّس) فلم يسعدني الحظ بوافر سعده للحصول عليه أو قراءته من قبل. وقد تبدو غريبة تخريجات الباحثين الغربيين حول القرآن وعلاقة المسلمين به، وبخاصّة في الصدر الأول.

يظهر لي أنهم يريدون التقليل من مركزية القرآن باصطناع مناهج ربما لا تتماشى مع طبيعة النّص المقدّس نفسه، أو على وجه التحديد لا تتماشى مع طبيعة القرآن كونه وحياً؛ لأن المفروض بالبداهة المقرّرة سلفاً أن فهم القرآن مرهون بمنهجه هو لا بمنهج سواه: أعني منهج التذوق والمعايشة، ومنه إلى الإشعاعة العقلية المستمدة من كثرة التأمل في منبع الوحي، أعني في آيات القرآن على الحضور والسّعة والاتصال بالله.

وإزاء هذه المركزيّة القويمة هم عاجزون عن تفسير قوانينها وسر قوتها ومكمن حيويتها، وبخاصّة في الصدر الأول وما بعده، وأحياناً متخبطون، يسوؤهم ثقة المسلمين في كتابهم المقدّس، لكأنهم يريدون زعزعة استقراره من قلوبهم، وما هم بمستطيعين.

ليس المهم في اصطناع تلك المناهج ولا في تطبيقاتها وإنما المهم، وهو موطن الخطر، هو محاولة تكرار نتائج أسلافهم بإزاء القرآن لتكون هذه المناهج أو تلك مجرد غطاء مشروع يتسترون خلفه ولا يميطون لثاماً عما كان من قبيل أسلافهم مجرد دعوى لا يقوم عليها دليل؛ كمثل قولهم إن القرآن نسخة مُحرفة من الكتب السابقة عليه، من اليهودية والنصرانيّة، وأن محمداً عليه السلام كان مجرد ناقل: نقله من أساطير الأولين!

ليأتينا من بعدُ من عساه لا ينسى فيذكر: أن الكتاب يكتمل فيما تقدّم من التوراة والإنجيل، ولا يكاد يكتمل في القرآن الكريم بما لست أدرى ما ذا عساه يكون؟

وهذا الكتاب هو: (الصورة الذاتية للقرآن.. الكتابة والسلطة في نصّ الإسلام المقدّس؛ لدانييل ماديغان

المؤلف: يامنة مرمر - Yamine Mermer والمترجم: هدى عبد الرحمن النمر). (ومن أهم الكتب التي صدرت في العقود الأخيرة غربًا حول القرآن كتاب دانييل ماديغان (الصورة الذاتية للقرآن)، حيث لا نجد دراسة معاصرة تتناول قضايا مثل سلطة النصّ ومرجعيته وعلاقة هذا بأوصاف النصّ عن ذاته، وبالعلاقة بين النصّ حال تنزّله والمصحف المجموع، إلا وتستعيد نتائج هذا الكتاب سواء اتفاقًا أو اختلافًا أو تعديلًا أو تطويرًا؛ ممّا يزيد أهمية التعريف به لباحث الدراسات القرآنية) بهذه القطعة من التعبير المبالغ فيه قُدّم لهذا الكتاب رغم أن هناك دراسات دلالية سبقته ووصلت الى نتائج أهم ممّا وصل اليها ماديغان، غير أننا لا نريد أن ننهج نفس المنهج في طريقة التعبير حكماً على الكتاب، بل نتابع ما كتب عن قضاياه التي طرحها ومشكلاته التي عالجها بصبر وأناة، ولنرجئ مسألة الحكم على العمل هذه في نهاية المطاف.

قدّمت (يامنة مرمر) إطلالة وافية على أهم مرتكزات الكتاب وفكرته المحوريّة حول مفهوم "الكتاب" القرآني ودلالاته، أيضاً وفق تطبيقات المنهج الدلالي.

قالت الباحثة في إستهلالة لا تخلو من نقد موضوعي من قارئ مُلم بأسباب النزول وبكتب الأديان الكتابية على وجه العموم (كثيرًا ما يُوصف الإسلام بأنه (دين الكتاب)، ويعتبره كثيرٌ من العلماء المثالَ الأكثر تطورًا لهذا النوع من الدّين؛ ربما لأن كلمات الكتاب تشغل مكانة مركزيّة في معتقد المسلمين وممارستهم أكثر ممّا في الأديان الأخرى. ومع ذلك، لا يُوجد كتاب فِعليّ متمركز في الشعائر الإسلاميّة؛ إِذْ إن مقاربة المسلمين لكتابهم المقدّس شفهيّة بالكامل، فالكثيرون يرتِّلون النصّ المقدّس من ذاكرتهم، ومرَّت سنوات عدَّة بعد وفاة الرسول قبل أن يتخذ شكل كتاب.

فما الذي يعنيه القرآن إذن عندما يُسمِّي نفسه بإصرار: (كتاب)، والتي تُترجَم عادة لـ (Book)؟

للإجابة عن هذا السؤال، يُعيد دانييل ماديغان النظر في هذا المصطلح الرئيس (كتاب)، كما يَرِد في وصف القرآن عن نفسه. ومن ثَمّ، فمهمَّة هذا المُصنَّف (الصورة الذاتية للقرآن) أن يسلط الضوء على الدلالات المركّبة لـكلمة (كتاب) في القرآن ولغة كتابته، كما «يسمح بتفسير مفهومه الخاصّ ويتحدّث عن نفسه».

ولتمييز مفهوم القرآن المخصوص للكتاب، يتبنَّى ماديغان استراتيجية مزدوجة: إعادة تقييم الإجماع الذي طالما عقده علماء الإسلام والدارسون الغربيون على حدٍّ سواء عن الكيفية التي يُصوِّر القرآن بها نفسه، وتحديد مقاربة بديلة لا للخبراء في دراسة الإسلام فحسب، بل لكلّ مهتم بالدراسات المقارنة للنصوص المقدّسة والهرمنيوطيقا.

هكذا تقول الباحثة "يامنة مرمر" عن كتاب الصورة الذاتية للقرآن لدانييل ماديغان. أرادت أن تتحدّث على لسانه لتستنطقه بما ليس يبديه مع أني لا أعتقد أن النّص القرآني - وفقاً لفكرة كتابي الذاتيّة الخاصّة للقرآن الكريم - لا يقدّم صورة عن ذاته بمقدار ما توجد فيه خصائص ذاتية توجد فيه هو ولا توجد في سواه، فهذه الخصائص الذاتية نتاج التفاعل الحركي بين القارئ والنص، إذ النص في ذاته صامت، وإنما الذي يستنطقه هو القارئ الفاعل، وإذا اختفت تلك الفاعلية كحركة باطنة حيوية ذهبت بالخاصّة الذاتية للقرآن في نفس صاحبها وفي ذاته، ومثل هذا التفاعل الحيّ بين النّص القرآني والقارئ هو الذي يخلق عالم من المعاني واللطائف الروحيّة قلما يخلقه تفاعل آخر بين نصّ وقارئ.

إذا تقرّر لدينا هذا فأين هى السلطة في نص الإسلام المقدّس؟

إذا كان هناك ثمة سُلطة فهي سلطة القارئ يستوحيها من حركة التفاعل مع النّص، فهي سلطة مكتسبة بإزاء التفاعل الحركي فيما هو مشروط أمامه. ولا أعتقد أن صاحب كتاب الصورة الذاتيّة للقرآن يقصد هذا المعنى بوجه من الوجوه.

وتتابع الباحثة أن ماديغان يوضح من البداية أنه يتعامل مع النصّ القرآني بوصفه كُلًّا متماسكًا؛ " لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها داخل المجتمع الذي يُقدسِّه - ينظر له كمصدر للمرجعيّة والسُّلطة - ويستمد منه الهدى. إنّ مفهوم الكتاب موضوع جامع يُعلِن ويؤكد على ذلك التماسك".

وفي المجمل؛ يتبنَّى ماديغان مقاربة نقديّة، وينظر بعين الشك إلى الدلالات المباشرة للكلمات المشتقة من الجذر العربي (ك - ت - ب)، ويأخذ في الاعتبار أقصى ما يمكن تحصيله من دلائل، سواء في النصّ القرآني أو في أجزاء مختارة من التقليد الإسلامي تتعلّق بمجال معانيهم الأول.

ويبدأ بملاحظة أن القرآن يستعمل الكلمات المشتقة من الجذر (ك - ت - ب) في الغالب؛ ليشير ليس للقرآن نفسه، بل لظاهرة مختلفة، مثل إثبات كلّ ما هو مقدور مُسبقًا، في مثل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْءَاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ} (آل عمران ١٤٥) أو قوله تعالى: {كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ} (المجادلة ٢١).

أو للأحكام الإلهيّة، في مثل قوله تعالى: {قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } (الأنعام ١٢). أو قوله تعالى: {وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الأنعام ٥٤). أو تقرير ما هو موجود، في مثل قوله تعالى: {وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ} (يونس ٦١)، أو قوله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ} (هود ٦). أو إثبات أعمال المرء الحسنة والسيئة في مثل قوله تعالى: {لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ } (آل عمران ١٨١)،

أو قوله تعالى: { وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ} (يونس٢١).

والكثير من الدارسين يُحمِّل تلك التصنيفات ما تعلَّمَه عن مفاهيم مماثلة في سياقات دينية أخرى، وبالتالي فهموها على أنها كتابات منفصلة. ومع ذلك، يحاجج ماديغان بأن هذه المقاربة لتصنيفات الكتابة تُخفِق في إدراك أن فكرة الكتابة المُثبَتة في القرآن تظهر عدم تحدّد بشكل استثنائي؛ فجزء ممّا يكتبه الله تشريعي، وبعضه يتألّف من أحكام، بينما باقي الكتابة وصفيّة فحسب، وقدر كبير منها يختصّ بالوحي وشرح طبائع الأشياء، بينما في أحيان أخرى، يكشف اللهُ شيئًا عن ذاته بالكشف عما (كُتب) لنفسه.

مع ذلك، وسط كلّ هذا التنوع، ثمة وحدة لا جدال فيها في فكرة الكتابة الإلهيّة. ووفقًا لماديغان، فإنّ استخدام مصطلح وحيد (كتاب) لوصف العديد من جوانب هذه الظاهرة، يشير بذاته لوحدة «تتجاوز مجرد فكرةٍ ما عن مكتبة أو أرشيف».

ومن ثَمّ، يخلص إلى أن مصطلح الترجمة المقبولة عمومًا (Book) لا تُوفي حقّ تعقيدات المصطلح القرآني (كتاب). ويقترح ماديغان أن تكون الترجمة (كتابة writing) عوضًا عن (Book)، ولو مع بعض التحسينات.

هذا كتاب يقرّر في جوهره أنه مُلْزِم ومكتمل وكذلك مبنيّ ومنظم. وتضارب هذه الدعوى الضمنيّة مع الشكل الفعلي للنصّ القرآني هو ما حَدَا بالكثير من الكُتَّاب الغربيين أن يفترضوا أن إنتاج (الكتاب) المُتخيَّل لم يُستكمَل ولا تمَّ.

تلك كانت فكرة الكاتب عن (الصورة الذاتية للقرآن: الكتابة والسلطة في نصّ الإسلام المقدّس) خلال تطبيق المنهج الدلالي على جذر الفعل (كتب) لتصبح مادة الكتاب، وهى الكتابة نفسها، هى الباقية منه.

معنى ذلك؛ أنّ النّص قابل للكتابة والزيادة والإضافة والتطور والتعديل. وعندي أنا أنه قابل لذلك من جرّاء التفاعل الحركي مع قارئه فهو وحده (أي القارئ) من يمتلك الكتابة ثم الزيادة في امتدادات المعنى، والإضافة إلى ذاته المحدودة ذوات نورانية يستمدها من النّص القرآني ويعتمدها في ذاته، ليصعد مع التطور في إرتقاءاته الروحيّة والوجودية بعد تعديل مساراته وتطوير مسالكه تبعاً لتوجُّهات الكتاب. ومن غير المقبول لدينا بداهةً أن يقال إن الشكل الفعلي للنص القرآني قاصر لم يكتمل بعد، ناقصٌ يفتقر إلى التمام؛ اعتماداً على خيال بعض الكُتّاب الغربيين الذين افترضوا أن إنتاج الكتاب المُتخيَّل لم يعد كاملاً، والقرآن يقوم بصراحة لا مواربة فيها: (اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي، ورضيتُ لكم الإسلام ديناً). ففكرة نقص التمام والانتقاص من الكمال هى فكرة فارغة من الدلالة لا يعتد بها مع تضاربها وقصور معطياتها، هذا اذا كانت لها معطيات.

تمضي الباحثة "يامنة مرمر" في عرض فصول كتاب ماديغان، ليأتي الفصل الأول، يوضح فيه ماديغان كيف أن هذا الافتراض عن البنية والشكل المناسبين للقرآن لا ينبعان من دراسة الوحي القرآني نفسه، وإنما ممّا يعلمه الدارسون عن بنية النصوص المقدّسة الأخرى ووظيفتها؛ فوفقًا لأولئك الدارسين، لكي يكون (الكتاب) بمثابة السجل الكامل للوحي ودستورًا تشريعيًّا للمجتمع، ينبغي أن تكون له بنية أكثر انتظامًا.

ومع ذلك، لا يجد ماديغان أيّ تلميح في النصّ أو التقليد عن أيّ نواقص في القرآن، أو أيّ إشارة إلى أنّ بنيته كانت مُشْكِلة من أيّ وجهٍ وقت وفاة الرسول.

ويقتبس ماديغان من ويلفريد كانتويل سميث الذي يقرّر أن: «المسلمين، من البداية حتى الآن، هم تلك المجموعة من الناس التي تلاحمت حول القرآن». بل ويذهب لأبعد من ذلك في ملاحظته، قائلًا: «تشير الدلائل إلى أنهم ألتحموا حوله حين لم يكن مكتملًا بعد، حين كان ما يزال شفهيًّا وسيروريًّا. لقد ألزموا أنفسهم بالإيمان بإله بدأ تواصلًا مباشرًا معهم، وتجمّعوا حول التلاوات بوصفها عهدًا يُوصّل الهدى من الله لهم، لا لكونها كيانًا نصيًّا محدّد المعالم ومغلقًا بالفعل».

يركز الفصل الثاني: على دحض القرآن نفسه لدليل قيمة الكتابات السماويّة، ورفضه للسلوك على أنه نصّ مدوّن ومغلق بالفعل، ويؤكّد أيضًا على إصرار القرآن أن يظلّ مفتوحًا ومتجاوبًا، ليصير بمثابة صوت الله مستمرًا في مخاطبة البشرية.

علاوة على ذلك، يشدّد ماديغان على أن (الكتاب) المقصود في القرآن لا يمكن خلطه بتصوّر كتاب معتاد؛ لأن حدود معالمه ليست متبلورة قطعيًّا: فليس من الواضح تمامًا ما إذا كان النصّ (القرآن) هو (الكتاب) كلّه أم جزء منه، وما إذا كان واحدًا من بين كُتُب أم الوحيد. حقًّا إنّ القرآن لا يُعرِّف نفسه بوصفه الكتاب؛ إِذْ يستخدم ضمير الغائب عند الإشارة إليه، والتصريح به، والدفاع عنه، وتعريفه.

حتى الآن، لا يتكلم القرآن عن الكتاب ببساطة باعتباره شيئًا ثابتًا ومنفصلًا؛ لأن تلاوة القرآن هي الوسيلة الوحيدة التي ينجلي بها الكتاب ويتفاعل مع الإنسانيّة.

وهكذا ينتهي ماديغان إلى أن القرآن لا يهتم كثيرًا بالكتابة بوصفها مجرد شكل للكلمة الإلهية، بقدر ما يعنى بمصدر تأليفها وسلطتها وصحتها. ودعوى القرآن عن كونه الكتاب إنما هي مطالبة بالسلطة والمعرفة أكثر من كونها تقريرًا بسيطًا عن شكل احتوائه النهائي.

يعالج الفصل الثالث مهمّة تعيين الحقل الدلالي للغة (الكتابة) في القرآن، في ظلّ الفهم الدقيق لكيفية عمل رمز كتاب في الخطاب القرآني. يبدأ ماديغان بتوطئة تدرس خلفية تحليل (الحقل الدلالي)، وتحليل بعض من تطبيقاته في سياق الدراسات القرآنيّة.

في الفصول الثلاثة التالية، يقدّم ماديغان تحليلًا دلاليًّا مُفحمًا عن وعي القرآن بذاته. فيُحاجج بأن القرآن يرى نفسه لا على أنه كتاب أكتمل، بل عملية مستمرة من الكتابة الإلهية وإعادة الكتابة؛ أي: على أنه تفاعل الله الناشط مع البشريّة، ويبرهن كذلك على تغلغل ظاهرة الكتاب في الخطاب القرآني، ويؤكد في ذات الوقت على خاصيّة البُعد عن التحدُّد فيه. بل إن الفصل السابع في الواقع يستعرض كيف أن ذلك البُعد عن التحدُّد هو سبب عدم إمكان فهم الكتاب باعتباره كيانًا مغلقًا جامدًا.

بمجرّد أن يتم إنتاج كتاب، فإنه يتواجد بشكلٍ مستقلٍّ عن مؤلفه، إلا أن المجتمع المسلم تمتع دائمًا بشعور حيوي عن دوام اتصال المؤلف بمستمعيه، والفصل الختامي يهدف لبيان السُّبل التي من خلالها ظلّ مفهوم الكتاب الأوسع والأكثر ثراءً فعالًا في الإسلام، رغم اهتمام المسلمين الغالب بالكيان المُغلق للقرآن.

يُلاحظ "ماديغان" أنّ قبول المصطلح التقليدي (كلام الله) باعتباره المفتاح لفهم الوحي، هو على الأرجح وسيلة للهروب من مصطلح (كتاب)، الذي صار مرتبطًا في الغالب بـ (المصحف). أما مصطلح (كلام) فيوفر المرونة والتجديد والتجاوب الذي يحظى به (الكتاب) في النّصّ القرآني، وإن لم يعد كذلك في التقليد.

تشكّل (الصورة الذاتية للقرآن) إسهامًا كبيرًا في دراسة القرآن، وفهم الإسلام من داخله، وقد بنَى المؤلف دانييل ماديغان خلاصاته على قراءة مقنعة للقرآن ونصوص رئيسة أخرى، وبنى تركيزه على المصطلح الرئيس (كتاب) على أسس صحيحة، فهو يلعب دورًا مصيريًّا في تعريف طبيعة النصوص المقدّسة، وكذلك مهمّة الرسول، والطريقة المخصوصة لتواصل الله مع البشريّة، والعلاقة بين الخالق والخلق، وصلة الإسلام بالأديان الأخرى.

وعلى الرغم من القبول الواسع الآن لمبدأ أن القرآن ليس مُعتمِدًا نصيًّا على ما سبقه من نصوص مقدّسة، إلا أنه لا يزال يُفترض في كثيرٍ من الأحيان أنه أطلع على محتواها ولو جزئيًّا على الأقل، ونادرًا ما يُقترح أنّ القرآن يمكن أن يعكس الدور الذي لعبته الكتب المقدّسة الأخرى داخل مجتمعاتها في وقت ومكان ظهور الإسلام.

وهكذا، تسلط مقاربة ماديغان للقرآن الضوء على الكيفية التي بها يمكن للقرآن في حقيقة الأمر أن يوضح الطريقة التي ينظر بها لـ (أهل الكتاب) فيما يتعلق بـ (كتبهم).

وفي الملحق، يتحوّل ماديغان إلى الوحي والمصطلحات التي يُعرِّف القرآن نفسه بها، ليرى ما إذا كانت فكرة الكتاب التي نشأت من تحليله الدلالي ستكون ذات معنى لدى الآخرين الذين عرّفتهم ظاهرة الكتاب، ويؤمّل أن هذه المحاولة للقراءة (من) القرآن ما تعلَّمه المسلمون من أهل الكتاب الذين اتصلوا بهم، ستمهِّد الطريق لحوار جديد وإيجابي بين هذه الأديان.

بالإضافة لذلك، تأكيد ماديغان على فهم (الكتاب) باعتباره إمارة على الاتصال بمجمل خطاب الله للبشرية بدلًا من كتاب ساكن ومحدد غاية في الأهمية؛ لأنّ الدعوى الضمنية بالكلية والاكتمال المشمولة في كلمة (كتاب) قد تمهد الطريق أمام (الأصوليّة)، التي تحد حدود كتاب الله بحدود النصّ المُتلقَّي.

ومثل هذا الفهم قد يغدو ذا خطر؛ إِذْ لو تخيّل المرء نفسه في حيازة كاملة للحكمة والمعرفة، بدلًا من كونه متصلًا بالمعرفة من الله، فقد يدَّعِي الهيمنة على فهم الوحي.

وعلى هذا، فمقاربة ماديغان المدروسة جيدًا للقضية المعقّدة الخاصّة باصطلاحات المرجعية الذاتية للقرآن ليست في الحقيقة قراءة جديدة للنصّ، إنها بالأحرَى قراءة متأنية تستند إلى فكرة أنْ ثمة وحدة يرتكز عليها استعمال القرآن للجذر (ك - ت - ب).

قد تظهر مثل هذه القراءة على أنها خروج راديكالي عن النهج الإسلامي التقليدي، إلّا أن الأخير يؤيِّد - ضمنًا في أوجُهٍ عديدةٍ - الموقفَ الذي تبَنّاه ماديغان.

كشَف (الصورة الذاتية للقرآن) النقاب عن الوعي الذاتي المُميِّز للقرآن: فهو يلاحظ ويناقش عملية الوحي الخاصّ به؛ ويؤكِّد على سلطته ويتخذ مكانته في تاريخ الوحي. إنَّ فهم هذا البُعد الديناميكي للقرآن ضروري لفهم الإسلام والهويّة الإسلامية.

من وجهة النظر هذه أيضًا، يعدُّ كتاب ماديغان مصدرًا مفيدًا للغاية، ليس فقط للخبير في دراسة الإسلام، بل كذلك لكلّ مهتم بدراسة النصوص المقدّسة والهرمنيوطيقا.

وتختم الباحثة دراستها بقولها إنّ (الصورة الذاتية للقرآن) طفرة كبيرة، لا في مجال الدراسات القرآنيّة فحسب، ولكن الأهم من ذلك في هرمنيوطيقا النصوص المقدّسة. ومضمونه يمثل تحديًا للمعرفة الغربية التقليدية حول الإسلام، وكذلك للأعمال التي كتبها علماء مسلمون.

***

بقلم: د. مجدي إبراهيم