قراءات نقدية

عماد رحمة: الغياب بوصفه قدراً شعرياً

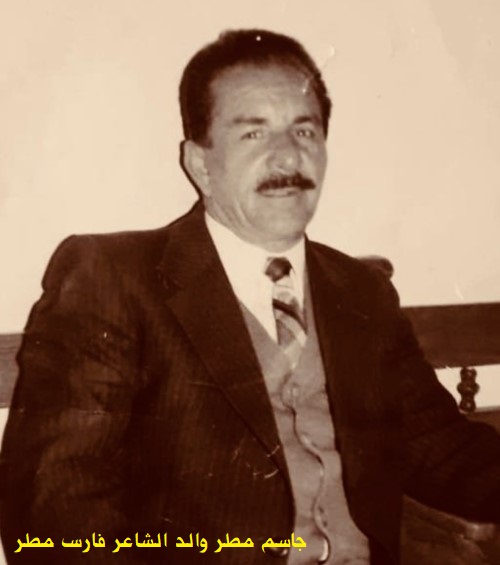

قراءة في قصيدة (أبي) للشاعر العراقي فارس مطر

المقدمة: تأتي القصيدة بعنوان بسيط: "أبي"، لكن سرعان ما تنقلب البساطة إلى عمق، إذ يتكشف النص عن تجربة وجودية في فَقْد الأب، لا بوصفه غياباً جسدياً فقط، بل كفقدٍ للمعنى، وللدفء، وللاتجاه. يتجلى النص عبر خطاب ذاتي حميمي يتداخل فيه الحاضر بالماضي، والغياب بالحضور، والذات بالآخر، بلغة مشحونة بالشجن والرمزية.

أولًا: البنية الدلالية للنص

1. الغياب كقدر وجودي:

منذ السطر الأول: "أنا طريدة الغياب يا أبي"، يؤسِّس الشاعر لحالة من التيه الوجودي، فليس الغائب فحسب، بل "طريدة" الغياب، كأن الغياب صيّاد، والذات مَطاردة على الدوام. هذا التصوير يمنح الغياب قوة فاعلة/مؤذية، ويجعل الذات في موقع الضحية.

2. الحضور الغائب للأب:

الأب هنا ليس شخصية محدّدة، بل أقرب إلى أيقونة رمزية، تمثل الحماية، والحنان، واليقين. لكنه حاضر في الذكرى، وغائب في الواقع. يقول: "نجوت إذ نفخت في ملامحي / وقلتَ لي: هناك نجمتان قرب تلة الضياع". هذه النجاة ليست خلاصاً حقيقياً، بل نوع من النجاة المؤقتة التي تنتهي بالفَقد.

3. التوتر بين الاقتراب والافتراق:

"وكنتَ قد حاذيتني / فلنفترق!"

ذروة المفارقة تتجلى هنا: لحظة الاقتراب لا تنتهي بالتوحد، بل بالافتراق. هذا الصراع بين الحنين والواقع، بين التلاقي والانفصال، يُشكّل البُعد الدرامي في النص.

ثانيًا: الجماليات الأسلوبية والرمزية

1. اللغة الشعرية:

اللغة في النص تتسم بالكثافة والتكثيف، كل سطر مشحون بمعانٍ أكثر مما يُقال. المفردات مثل: طريدة، الغياب، المصب، الضفاف، الثقوب، تشحن النص بدلالات مفتوحة، تُشير إلى الضياع، النهاية، والفراغ.

2. الصورة الشعرية:

الصورة في القصيدة تنتمي إلى المدرسة الرمزية/التعبيرية، حيث نجد صورًا مثل:

"رميتَ لي من قلبك الثقوب" — صورة عكسية للمألوف، إذ أن ما يُلقى عادة هو العطاء، لا الثقوب، وكأن الأب قد سلّمها جرحه الخاص كوصية.

"صوتاً وناياً مُقمراً" — يحيل إلى الإرث المعنوي، صوت الأب يستمر، لكنه مرتبط بالحزن (الناي) وبالرقة (القمر).

3. الرمز:

النجم والضفاف والمصب: ترمز إلى الرحلة الوجودية، حيث المصب هو النهاية (الموت أو الغياب الكامل)، والضفاف هي مراحل الحياة أو محطات الفقد.

الناي: رمز للحزن الدفين، وهو آلة تُصدر أنينًا لا صوتًا، فيحمل البعد الصوفي والوجداني معاً.

ثالثًا: بنية الصوت والشخصية

القصيدة تُبنى على ضمير المتكلم، ما يمنحها طابعاً اعترافياً وجدانياً. الصوت الذكوري هنا ليس مجرد ابن، بل كائن وجودي في صراع مع الفقد، وكأن الأب لم يكن فرداً، بل تمثيلًا للثبات وسط عالم آخذ في الانهيار.

في قصيدة "أبي"، تكتب الذات عن الغياب لا كحالة عابرة، بل كـ"مصير". فالنص يَعبُر من الذات الفردية إلى التجربة الإنسانية العامة، حيث يُصبح الأب رمزاً لكل ما نفقده في طريقنا نحو النضج أو الفقد أو الموت.

بنية النص الرمزية، وصوره المشحونة، ولغته الوجدانية العالية، تجعله تجربة شعرية تلامس العمق الفلسفي للغياب، وتضع المتلقي في مواجهة سؤال كبير: كيف نحيا وسط ما نفقد

من جهة التحليل النفسي لقصيدة "أبي"

أولًا: الأب بوصفه صورة نفسية لا واقعية في علم النفس، يُشكّل "الأب" أحد أركان التكوين النفسي المبكر للطفل، ويُنظر إليه بوصفه رمزًا للسلطة، الحماية، الحدود، والتوجيه. في هذه القصيدة، لا يظهر الأب كشخصية واقعية بقدر ما يتجلى كـ"صورة نفسية" محفورة في اللاوعي، حاضرة في الغياب، ومؤثرة حتى بعد الفقد.

"نجوت إذ نفخت في ملامحي" – يشير هذا إلى العلاقة التأسيسية بين الأب والابن، حيث يمنحه – رمزياً – الحياة، الهوية، والنجاة من التلاشي.

لكن هذه النجاة مشروطة ومرتبطة بفعل انفصال لاحق:

"فلنفترق!" – وكأن هذه النجاة لا تكتمل، بل تُفضي إلى تكرار الجرح النفسي القديم، أي الافتراق الأول الذي يترك أثراً دائمًا في البنية العاطفية للابن.

ثانيًا: الابن كذات مكسورة بين التعلق والانفصال من وجهة نظر نفسية، المتكلمة في النص تعيش في منطقة هشّة بين الرغبة في التماهي مع الأب، والحاجة إلى التحرر من سلطته الرمزية. هذا يُنتج توترًا داخليًا بين:

التعلق: "كنتَ قد حاذيتني" – أي اقترب، شاركها لحظة حميمة من الحضور.

الانفصال: "فلنفترق!" – لا يأتي الانفصال من الابن، بل من الأب، مما يوحي بـ خيانة شعورية أو ترك مبكر يترسخ في اللاوعي كصدمة انفصال.

هذا الصراع الداخلي بين الرغبة في القرب والواقع المحتّم للغياب هو ما يدفع الذات إلى التشظي، إلى الشعور بأنها "طريدة الغياب". وكأن الغياب هنا ليس حدثاً، بل نموذجاً نفسياً متكرراً.

ثالثًا: الرموز بوصفها تعبيرات لاشعورية:

القصيدة غنية بالرموز التي يمكن تفسيرها نفسياً على النحو التالي:

"الثقوب": حين "يرمي له الأب من قلبه الثقوب"، فإنّ هذه الصورة تعبّر عن توريث الجرح، حيث يُسلّم الأب – بلا وعي – آلامه الخاصة إلى ابنه، فيتحول إلى حامل لميراث نفسي مثقل.

"الصوت والناي المقمّر": الناي رمز للحزن، والصوت هنا هو صدى الأب الغائب في داخله، الذي تستبطنه لتُحاوره بعد رحيله. هذا يشير إلى ما يُعرف بـ "التمثل الداخلي للأب" في علم النفس، وهو بقاء صورة الأب داخل النفس، تؤنسن الغياب لكنها لا تملأ الفراغ.

رابعًا: نهاية المصب كرمزية للموت أو التلاشي النفسي

"علني أموت في نهاية المصب" – هذا التعبير ليس مجرد رغبة في الموت الجسدي، بل يمكن قراءته كـ توق إلى الخلاص من التيه الداخلي، أو كحالة من الاكتئاب اللاشعوري المرتبط بعدم معالجة الحزن القديم.

كما أن التشبيه الأخير: "شارداً كموجة"، يُبرز فقدان الجذور النفسية، فالموجة بلا شاطئ، بلا ثبات، بلا وجهة... تمامًا كما هي الذات المتكلمة، التي فَقَدت بوصلة الأمان في غياب الأب.

الخاتمة:

القصيدة تكشف عن نص نفسي محض، يتحدث من لاوعي جريح، ومن بنية شعورية تعاني من فقد رمزي فادح. الأب هنا ليس ميتاً بالضرورة، لكنه ميت في وجدان الذات، وهذا ما يجعل النص فعل حداد متواصل، ورغبة في ترميم الذات عبر مواجهة الغياب لا نسيانه.

هذه المواجهة تتم بالشعر، لأنه – كما يقول علماء النفس التحليليون – أحد أدق وسائل التعبير عن الوجدان الدفين، والمصالحة مع "الخسارة الأولى"

بقلم: الباحث والناقد عماد رحمة