نصوص أدبية

أنور ساطع أصفري: السياج

الوقتُ يمرُّ ثقيلاً وكأنهُ غضبٌ يجثو على إحساسٍ ربيعيٍ مفعمٍ بالحياة، صوتُ التلفازِ وحدهُ يتعالى مخترقاً سكونَ الصمت.

كنتُ جالساً على كرسيٍ صغيرٍ واجماً أُقلّبُ الورقةَ بين يديّ، أتأمّلها وكأني أبحثُ في بياضها عن هدفٍ مفقود. والدي يجلسُ على أريكتهِ يُتابعُ ضجيجَ التلفازِ الذي ينهشُ أفكاري ويبعثرها، وفجأةً إنطلقَ صوتي عالياً حاداً: - أبي، ماذا أرسمُ على هذه اللوحةِ البيضاء ؟.

أجابني وبدونِ تردد: - زيتونة.

خيّمَ السكونُ ثانيةً، تملكتني الحيرةُ، تلوتُ التعاويذَ، إنسدلَ عليَّ المساء، وفي قمةِ الهاجسِ المكبوتِ ناداني القمر، استطلتُ، إستطلتُ أكثر، عانقتهُ وطبعتُ على جبينهِ قُبلة، وبُحتُ له بأنني شغوفٌ برسمِ اللوحاتِ وطليها بألوانٍ زاهيةٍ أختارها لأتفاخرَ بها أمامَ أصدقائي قبل والدي، بخجلٍ تمتمَ في أُذني " أحبك ".

فكم كنتُ أتمنى لو أني أستطيعُ أن أطويَ الكون َ في صفحاتِ دفترٍ صغير، أو لوحةٍ واحدة، ولأنني كنتُ أعيشُ هذه الأمنية صدّقتها، لذا كنتُ أتعللُّ دائماً بقلّةِ الوقتِ وعدمِ توفّرِ الألوانِ التي أحتاجها.

" زيتونة "، لم أستوعب جواب والدي، بل زادَ من حيرتي، ماتت على شفاهيَ التساؤلات، وفي صحوةٍ جريئةٍ عدتُ ثانيةً متسائلاً وبصوتٍ عالٍ وبلا مقدمات: - أأرسمُ ثمرةَ الزيتون، أم شجرةَ زيتونٍ كاملة ؟.

ولأن والدي كان يتوقع سؤالي هذا، لذا جاءَ جوابهُ سريعاً وبدونِ أيةِ التفاتةٍ إليَّ:

- بل شجرةُ زيتونٍ كاملة يا صلاح، وإذا شئتَ فأشجار عديدة منه.

ضحكتُ في سري، تمتمتُ في قلبي " إن والدي يريدني أن أنقشَ له على هذهِ اللوحةِ بستاناً كبيراً من أشجارِ الزيتون".

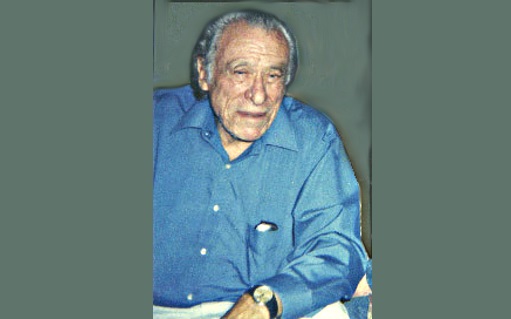

لم يكُ قد تجاوزَ الأربعين عاما، لكن صورةُ وجههِ تُوحي بأنّه أكبرُ من ذلك بكثير، فالناظرُ إليهِ أولُ ما تواجهه جبهتهُ المحفورةُ بأخاديدِ الزمنِ، فيظنّه أنه إبن الستين. يقرأ الهمومَ من خلالها وكأنها جبالٌ راسيات، الشيبُ ينتشرُ في كلِ مكانٍ من رأسهِ، لونهُ الأسمر، عيناهُ الجريئتانِ، تجاعيدُ شعرهِ، كلها تُمثّلُ ملامحَ الأرض، لا تستطيع ولا بأي شكلٍ من الأشكال أن تُخفي هُويتها.

بدا شارداً، أسندَ ظهرهُ إلى الوراء، تأمّل الجدران التي تعانقها الرطوبةُ وبإصرار، أخذَ يرحلُ من مكانٍ إلى مكان، يطوفُ كلّ بساتينِ الزيتونِ مارّاً ببياراتِ الليمون والبرتقال، كان صغيراً عندما كان يحلو له اللعبَ بين أشجارِ الزيتون، لونها هادئ، ظلالها ممدودةٌ، كُلَ شيءٍ جميلٌ فيها، كيفَ لا وهي التي أقسم اللهُ بها في كتابهِ الكريم.

أيقظتهُ أصواتٌ منبعثةٌ من التلفاز، نظرَ عالياً، أطبقَ أصابعَ يديهِ بقوة، شمخت أمامَ ناظريه زيتونةٌ شابةٌ ألقتْ بثوبها الأخضر على زجاجِ النافذةِ فالتحمت أغصانُ الزيتونِ مع صورةِ المسجدِ الأقصى التي تحتلُّ وسط الجدار، ورسمت معها صورةَ الهويةِ الغائبة.

في يومٍ ما، وعندما كانَ بعمري الآن، كان يوم ذاكَ في قريتهِ الجميلة، يُداعبُ الأرضَ ويلهو بأغصانِ الزيتون التي كان يقتلعها. كان يحلو له أن يعدو مع صغار الحي، حاملاً أغصان الزيتونِ الصغيرة في يديهِ يُخيفهم بها، فيتوارى البعضُ منهم أمامَ ناظريهِ، ليختبىء في البساتين ِ الواسعةِ التي تحتضنهُ ويتوارى بينَ أشجارها، وحينما يتوارى تحت الأشجار يُفكّرُ في فكِ الحصار، فلا يجد أمامه إلاّ الأغصان، ولمّا يهمُّ بتكسيرها تُهاجمهُ أصابعٌ رسمَ عليها الزمنُ بصماتِ التحدي، تلوي أُذنيه عقاباً صارماً " أيها الشقي نهيتكَ كثيراً عن...." قبلَ أن يُكمل كان يطلق العنانَ لساقيهِ للريحِ بعيداً عن جدّهِ. يجلس العجوز على صخرةٍ كبيرةٍ وهو يضربُ كفّاً بكف: - يا له من شقي، لولاه لما تكسّرت أغصانٌ كثيرة. فيأتيهِ الإحتجاجُ من بعيد: - لستُ وحدي، إن عصاماً يعدو خلفي حاملاً الأغصان أيضاً، رغم أنه أكبرُ مني سنّاً وبخمس سنوات.

يتمتمُ العجوز بأسى: - كلهم مشاكسون، لا يفكرون إلاّ باللعب، آه، ستصقلهم الأيام.

وفاطمة، تسللت إبتسامةٌ خفيّةٌ إلى شفتيهِ أشعرتهُ بأن الشمسَ لا تنام، مدّ بصرهُ عَبرَ النافذةِ إلى الأفق، ترقّبَ نجمةً علّهُ يراها هناك، ربيعها ينسلُّ من خلفِ الزمانِ، يخضرّ ريحاناً وقلباً لا يغفو، ومضت صورة فاطمة ذات العينين الواسعتين، بجدائلها الطويلة التي تتدلى كزهور الياسمين. قفزت إلى مخيلتهِ أيامٌ غاصّةٌ بالذكريات، أحسّ بتسرعٍ في نبضات قلبهِ، سافر بعيداً " فاطمة كانت تخشى كل الأولادِ حتّى أنا " ضحكَ، بانت أسنانهِ المتآكلة، هزّهُ فرحٌ طفولي " وكانت تخشى أيضاً أن يهاجموا ضفائرها بالأغصان ".

في ليلةٍ شديدة البرودة، كثيفةِ الظلام، أفلَ نجمُ فاطمة، لقد هجرت الحيَ بصمتٍ رهيب، وبدونِ كلمةِ وداع، وبقيَ الناس زمناً طويلاً يتحدثون عن النبأ العظيم، والدُ فاطمة أُستشهدَ وهو يحتضنُ الأرض. رسمَ بدمهِ أجملَ صورةَ عشقٍ لكلِ ذرة تراب، فبقيت صورته في القلوب. وبقيت قصة إبنة الشهيد حديث الحي، وأطفالِ الحي، والرُضّعِ والأجنةِ في الأرحام أمداً طويلاً، آه، الموتُ إمّا أن يحدثَ قبل الموت أو لا يحدثَ أبداً حتّى بالموت.

أخذَ شهيقاً طويلاً، ملأ رئتيهِ بهواءٍ فاتر، هزّ رأسهُ، أغمضَ عينيه، بحث عنها في كل مكان، وعندما داهمهُ الزحام أعياهُ أن الوجوه ليست هي، " الأقربونَ أولى بالمعروف، لقد زوّجوها لإبن عمها ".

لطالما آوى إلى البساتين التي كانت عندهُ بمثابةِ جنّةِ المأوى، وكانت كدارِ السلام التي يقرأ تحت ظلالها " ألم نشرح لكَ صدرك "، يتسامرُ مع رفاقه، يقيمون أعراسهم تحتَ أغصانها المترامية، حيثُ تُضاءُ الأشجارُ بالمصابيحِ الملونةِ الجميلة. كم كان يحلو لهُ أن يكتبَ ذكرياتهِ على سيقانها، يُداعبُ الأرضَ بأغصانها المتدلية ليُسجّلَ عليها أجملَ نشيدٍ للحرية.

أمّا أنا فلقد كنتُ أرسمُ الأشجار واحدةً إلى جانبِ الأخرى، ومن ثُمّ أُلبسها سُندساً بهيّاً بالألوانِ التي أصبّها عليها، نظرتُ إلى والدي الذي كان شارداً بمحطاتهِ التي يسافر معها، فرأيتُ أن أقطعَ عليهِ شرودهُ هذا، ففاجأتهُ بصوتٍ عالٍ وعلى غير انتظار:

- والدي، هل أزرعُ إلى جانبِ الأشجار شيئاً من الأزهار أو الورود ؟.

صمتَ والدي يفكّر، وبعد لحظاتٍ خانقة، أجابني بصوتٍ هادىٍ متهدج:

- دعها هكذا يا صلاح، هُوية شعبٍ معذّب.

أجبتهُ وعلى الفور:

- إذاً ما دامت هذه هي رغبتك فدعني أرسمُ حولها سياجاً من حديد.

إنتفضَ كعصفورٍ جريحٍ، لوّحَ بكلتا يديه، تملّكتهُ حالةُ صراخ: - لا....لا. تلاشت لاءاتهِ، تابعَ بصوتٍ هادىءٍ تعب:

- لا ترسم هذا السياج يا ولدي.

داهمتني حالةٌ من العجبِ، فلماذا أتى الجوابُ حاداً هذه المرّة، هززتُ رأسي بغنجٍ، إلتفتُ إلى والدي، وبهدوءٍ وبرودٍ طفولي قلت:

- إذاً البستان سيعبث بهٍ الأشرار ويحيلونه خراباً.

قبل أن يُجيبني، مسح على وجههِ مراتٍ بيديه، تعوّذَ بالله، صلّى على النبي، أحنى رأسه قليلاً إلى الأمامِ وقال:

- الأشرار، الورمُ الخبيث، نعم لا بد أن تحميهِ منهم، لكنهم دخلوه، وقطّعوا أشجارهِ، وكثيرون هم اللذين صمتوا، فعجيبٌ يا ولدي أن نرى الجمعَ ينفضُّ قبل أن تنفضَّ الصلاة، وأعجبُ منه أن نرى أناملهم تمتدُ خِلسةً لتمسحَ أثرَ السجودِ من فوقِ الجباه.

قام من مكانه، أخذ يزرعُ الغرفةَ جيئةً وذهاباً، تمتمَ:

- بل يجب عليكَ أن تحميهِ يا بُني.

دنا مني، مسحَ على شعري، حملَ اللوحةَ، قرّبها من عينيه، وقبل أن تزوغَ عيناهُ أكثر، قلتُ على عجلٍ:

- هل أرسمُ سياجاً حجرياً ؟.

بهدوءٍ وثقةٍ أجابني:

- لا... لا...، أيقنتُ الآن أن السياجَ ضروريٌ ولا بُدَّ منه، نعم أرسمهُ ياصلاح، وليكن سياجاً بشرياً، أرسم هنا فاطمة بضفائرها الحلوة، هناكَ أبوها، وهنا خالك وبجانبه عمك، وفي هذه الناحية جَدُّكَ، لا تنسى عقالهُ وجلبابهُ، أرسمه باسماً، إنساناً شامخاً يعانقُ الأشجار، يبتسم لها وللشمسِ وللحياة، أرسمه كشجرةِ سنديانٍ منتصبة تزرعُ الأملَ في نفوسِ القادمينَ على الدرب.

وضعَ اللوحةَ على الأرض، رسم بإصبعهِ دائرةً حولَ الأشجارِ، رسم عليها أُناساً يعرفون كيفَ يشتمُّ الإنسانُ رائحةَ الترابِ فيدمعُ لها.

قلتُ وبهدوءٍ خجول:

- ولكن اللوحة هكذا لن تنتهي بسرعة يا والدي.

أجابني وكله ثقة:

- لكنها ستكون عظيمة، وإذا جفَّ الحبرُ لديك، خُذ نبضي لترسم من جديد. بباطنِ كفّهِ داعبَ خدّي، ربتَ على كتفي، خرجَ إلى الفناءِ الخارجي للدار حيثُ توجد شجرةُ زيتونٍ فتيّة، أخذَ يمسحُ الغبارَ عن أوراقها الصغيرة، يشمّها وكأنها ريحانةٌ من رياحين الجنّةِ.

لقد كانت في حديقتهِ القديمة شُجيرةٌ مثلها، عمرها بعمرِ فاطمة، وكانت تكبرُ معها، كان يوماً أسودَ قاسياً حفرَ أخاديدهُ في أعماقِ قلبهِ الجريح حينما أجبروهم على هجرِ بساتينِ الزيتون، لقد كان المنظرُ رهيباً. وقف رجالُ وأطفالُ الحي ينظرون بأسى إلى الأشجار التي زُرعت بعُصارةِ الإنسان وهي تتهاوى من عليائها لتعانق التراب، بعد أن تهدّمت البيوت واندثرت الصورُ والذكريات. في البدء كان بيتُ فاطمة التي تمنّت يوماً أن ترتدي فستانَ أجملَ عروسٍ شرقية، تغار منها شجرة الدر، وتحقد عليها بلقيس، وتكرهها ياسمينة السندباد، وتشيحُ عنها بوجهها سندريلا.

تذكّر أبا فاطمة، وشهداء آخرين، فكان كلما سقط شهيدٌ هناك كان يشعرُ بأنَ أباهُ يُستشهدُ من جديد. لقد هوت الأشجار، غابت أوراقها في التاريخ ليسجّلَ الضياع، وامتزجت الدموعُ مع بقايا الأوراقِ في التراب، وعُجِنت جميعها بالهدف، لن ينسى ذلكَ اليوم، إنه محفورٌ في صفحاتِ الزمن، وتعلّم من وقتها أن يكون صلباً ليُعيدَ الأشجار إلى كل مكانٍ أُقتلعت منه، فكانت الحجارة أنيساً له في فاجعته، فتبعتهُ الزيتونة كظلّهِ ورافقتهُ كأنفاسهِ، فكانَ يسمع تأوّه أغصانها، ويوخز أُذنيهِ نشيجَ التراب الباكي تدوسهُ الغربانُ والثعالب والكلاب التي لا تُجيدُ حتّى النباح. وتطفو الطحالب والمستنقعات، تنتشرُ، تتوسّع، تضع بصماتها على كلِ شبرٍ من الرمالِ المتراميةِ الأطراف، ثُقلُ الفاجعةِ يطحنُ أمانيه، يُحيلها رماداً، يُصهرهُ مع لهيبِ الشمسِ، يُصليهِ بالضارياتِ من العذاب.

إستيقظت في قلبه ذكرياتٌ دامعة، ذكرياتُ الأحبةِ الذين سقطوا أمثالَ أبي فاطمة، وقاسم، وسلمى، وعز الدين والعباسِ وجعفر وعدنان، الذين حملوا التراب مع الدماء، خانتهُ دموعهُ، التهمت أحاسيسهُ، فسقطت قطراتها على أوراقِ الزيتونِ كالندى، حدّقَ في دمعةٍ إستقرت على ورقةِ زيتونٍ ولم تسقط، سافرَ في أبعادها، فتراءت لهُ نداءاتٌ خرساءُ، مآتمٌ، ومن ثُمّ أعراسٌ جماعيةٌ تُبشّر ببدايةِ الغيث.

عندما عاد والدي كنتُ قد أنهيتُ لوحتي، وقفَ بجانبي يتأملها، زاغت عيناه، غدرت به دمعةٌ سقطت من زاويةِ عينهِ اليسرى، حمل اللوحةَ وعلّقها على الحائطِ بجانب صورةِ المسجد الأقصى، طرتُ فرحاً، عانقتُ والدي بجنون، صرختُ بعنفٍ صادقَ المشاعر:

- أبتي، متى سأرسمُ سياجاً بشرياً لمساحةٍ أكبر ؟. فكر طويلاً قبل أن يُجيبني قائلاً:

- تمهّل يا ولدي، غداً تنجلي الغيوم، ويتردد في سمائنا الصافية صدى رسالة هارون الرشيد الموجهة إلى نكفور " من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، الجواب فيما ترى لا ما تقرأ " ولكن أخشى ياولدي أن تكون الرسالة هذه المرة معكوسة الأطراف.

شَهقتُ، تعالت شهقتي، أحدثت صدىً لم أسمعهُ من قبل، حدّقتُ كغيرِ عادتي في وجهِ والدي، غضِبتُ، صرختُ بعنفٍ، بكيتُ بحرقةٍ، تشنّجت أطرافي، ذهبتُ في غيبوبةٍ دامعة، حدّقت عيناي وشَخصَتْ في السياجِ البشري، فتراءى لي أطفالٌ يولدونَ وفي يُمناهم غِراسٌ تُروى بالدم.

***

بقلم: د. أنور ساطع أصفري