بأقلامهم (حول منجزه)

النص والحقيقة المفقودة.. قراءة في كتاب لماجد الغرباوي

يدخل كتاب: النص وسؤال الحقيقة - نقد مرجعيات التفكير الديني (1) للمفكر الإسلامي ماجد الغرباوي في مضمار موجة التنوير الثانية التي بدأها الكواكبي وتابع معها علي عبدالرازق وآخرون. فهو لا ينكر الوحي ولا الكتاب المقدس (القرآن) كما هو حال صادق جلال العظم وطيب تيزيني ومحمد أرغون مثلا*، ولكنه يشكك بطرق انتقال وتداول الأفكار الدينية، وبهالة التقديس التي أضفاها أنصار الظاهراتية في التفكير والتفسير. بمعنى أنه يحتفظ بالعقل الإسلامي في موضعه من تاريخنا الروحي والحضاري، ولكن في نفس الوقت يدعو للالتفاف حول تنظيم الأفكار وأدواتها وأساليب إنتاجها.

* الأحاديث الموضوعة

ويبدأ من ضرورة إعادة التفكير بما ينسب للرسول من أحاديث وأفعال. ويؤكد إن الجانب الأسطوري من أي قائد روحي يكون مفيدا أحيانا لأغراض التعبئة، ولكنه يتحول مع الزمن لعبء يمنعنا من التطور وإدراك الواقع. ولهذه المشكلة عدة جوانب أهمها: الوضع والإضافة أو الاختلاق. وسوء الفهم. فالنص لا يرتبط آليا بمعناه والعلاقة بينهما ليست أتوماتيكية وتخلو من المشاعر والخلفيات. والذي يبدأ بالوحي يجب أن ينتهي بالعقل. أو كما قال بالحرف الواحد: لنعرف الواقع لا بد من معرفة الحقيقة (ص9). ولا يتردد لحظة واحدة عن مهاجمة القراءة السكونية. فالحقيقة ليست مطلقة وأمامنا طرق لإدراكها. حتى أن الشخص الواحد قد يختلف مع نفسه. ولنأخذ الإمام الغزالي على سبيل المثال. فقد بدأ من الفلسفة وانتهى إلى التصوف. ومثله المفكر مطاع صفدي فقد انتقل من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. وكان لمثل هذه التحولات نتائج حاسمة بدلت وجه العالم. فتحالف ستالين مع هتلر لم يصمد أمام المعطيات وانقلب لحرب دموية ومدمرة قسمت أوروبا لمعسكرين.

* تأويل النص

يحدد الغرباوي شروط معنى أي مدونة بثلاثة عوامل أساسية هي: مؤلف النص، والسياق، والقارئ (أو المتلقي بلغة دو سوسير). ولكنه ضمنا يشير لشرط رابع وهو علاقة اللغة باللغة. أو ما يسميه فوكو (التمثيل المضاعف). فالكلمة لها قيمة بسيطة أو تركيبية، وهذا يتحدد بواحد من إثنين، شاقولي وهو عنصر متبدل حسب الاستعمال، وأفقي وهو ما اصطلحنا عليه. ولنأخذ كلمة نص الإنكليزية Text فقد تطورت من كلمة نسيج اللاتينية textus. وإذا فتحت معجم فاولير على أية صفحة لا على التعيين، لتكن ص614، ستجد أن كلمة talus لها معنى يدل على كاحل، وجاء من اللاتينية. ومعنى يدل على منحدر، وجاء من الفرنسية (2). وللعرب خصوصيات باستعمال اللغة أيضا. ولا سيما بعد منعطف القرن العشرين ودخول الصناعة ومنتوجاتها لحياتنا. إن الإشارة، حسب تعبير فوكو، داخل المعرفة. وتنطوي على فكرتين: إحداهما عن الشيء الذي يمثل غيره، والأخرى عن الشيء الممثل. وطبيعتها تقوم من تحريض الأولى للثانية (ص180)(3). وهو ما يسميه لاكان في علم النفس بالآخر الحقيقي والآخر المزعوم. ولهذا السبب هناك ميول قوية للتفريق بين حالتين من حالات المدونة، وهما: النص والخطاب بحيث يختص الأول باحتكار الحقيقة (ص21)، ويختص الثاني بأساليب توصيل الحقيقة (ص22). وأهم ما في هذا التمييز أنه يأتي من خارج الثنائية الكلاسيكية، ويضيف إليها تحصيل حاصل الجدل الهيغلي. ولذلك نحن لسنا أمام خيارين فقط لفهم المدونة. وإنما لدينا خيار ثالث، أو منفذ نجاة يخفف من غلواء التعصب والتمسك الأعمى بحرفية الكلام. وكما ورد على لسان الغرباوي: النص بحد ذاته عديم الأهمية إن لم تفهم ما بين السطور (ص31).

* الفراغ التشريعي

ومن هذا المدخل يبدأ الغرباوي بمناقشة مسألة "منطقة الفراغ التشريعي". وتعني كل موضوع لم يرد فيه حكم شرعي (ص34). وحسب هذا المفهوم يقسم مصادر الدين الإسلامي لنص مقدس ولتفسير هو نتيجة للجهد البشري (ص34). ولكن يجب علينا أولا أن نثبت صحة هذه النصوص وأنها موجودة وثابتة فعليا. ويضرب لنا مثلا حول هذه المشكلة وهو عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة. فهي تبلغ 5374 حديثا مع أنه لم يرافق الرسول غير عامين. فكيف تسنى له رواية هذا العدد الكبير ومن المعروف عن النبي صمته وقلة حديثه (ص28). لقد تحولت حالة أبي هريرة لبالون اختبار سياسي في وقت مبكر من عمر الصراعات على الدولة. ويمكنني القول إنه تحول لما يشبه وزير إعلام أو ناطق رسمي باسم اتجاه من هذه الاتجاهات المتحاربة. وتذكر كتب السيرة أن عدد مريديه بلغ ما ينوف على ثمانمائة. ويمكنك التفكير بما تفعله هذه الشبكة بعد أن تتوسع بمتوالية هندسية. لقد كانت الأحاديث والمرويات بمثابة أناجيل تعيد بناء السيرة النبوية. وهذا يعني أن ما ورد فيها هو الرواية الإسلامية لواحدة من أكبر السرديات المعاصرة. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما علاقة هذه المروية بالواقع الإسلامي؟.

إنها علاقة شائكة وتحمل أوضار وشوائب المعاناة والشك وضرورة التجديد. لكن للأسف كان الرهان على التجديد هو في نفس الوقت رهانا على استعادة الماضي لا نقده وتفكيكه. ولذلك تدين الدراسات والبحوث الحالية للصبغة القاتمة التي ورثناها في الناحية العسكرية من الخليفة عمر، وفي الناحية الإعلامية من أبي هريرة و الصحاح، وفي الوضع الإيديولوجي أو بيان خطاب الدولة والدستور من ابن تيمية. ويعزى للأخير مبدأ الوسطية في الإسلام.

ومثل هذا الرضوخ الأعمى للماضي وأشباحه قادنا للاختلاف مع أنفسنا، وعدم الاعتراف بمنطق صراع الأجيال، واستبداله بتوريث الأفكار وحقنها دون مواءمة بشروط تعمل من فوق التاريخ. وأدى ذلك في النهاية، كما يقول الغرباوي، للمصادرة على حرية الرأي، وتوسيع نطاق المحرم والممنوع (ص41)، حتى أصبحت الحياة مجرد سلة للممنوعات والمكروهات أو حزمة عقوبات نفرضها على أنفسنا. ولكن حتى في مسائل الحلال والحرام دبت خلافات استوجبت إصدار فتاوى إما تذكي من شعلة الخلاف أو أنها تبرر أساليب الإدارة والحكم. ويرى الغرباوي أن شعار التسامح لم يكن رادعا للاضطرابات الاجتماعية. بمعنى أنه لم يلعب دوره كمهدئ أو دواء ناجع. بالعكس استغلته كافة الأطراف لأغراض دعائية. وأشد ما يأسف عليه المرء في سياسات الشرق الأوسط أنها تفرز باستمرار حلولا عسكرية لقضايا المجتمع المدني، وتزيد من سعار العداوة والبغضاء. وكل ما جنيناه في النتيجة شعارات دون رغبة أو إرادة بالتطبيق. وأوضح مثال على ذلك تصريح لوليد جنبلاط. فقد أعلن أن حزبه يهدف لتوفير مؤسسة لأتباع الخيار الاشتراكي على الساحة اللبنانية. لكن الواقع (والكلام لا يزال لجنبلاط) أنه تحول لكيان خاص بالدروز. ويبدو لي أن النزوع العشائري والطائفي هو الذي يعمل شاقوليا في بنية معظم أحزابنا. حتى أننا أضفينا على الطوائف والمذاهب صفات سياسية. وقد تحول ذلك بمعجزة من معجزات التخلف إلى اعتبار انتفاضة الزنج والقرامطة من بين الحركات التي تبشر بالفلسفة المادية. بينما هي في حقيقة الحال محاولة لفك الالتزام بمركز الخلافة ثم محاولة الاستيلاء عليه. إنها انقلابات عسكرية بلا أي محتوى إيديولوجي، إلا إذا اعتبرنا الانتماء العرقي إيديولوجيا. ويمكن مقارنتها مع الانقلاب الفاشل الذي قاده سبارتاكوس، أو الانقلاب الذي وضع المماليك على رأس السلطة في مصر حتى عام 1952. لقد كانت الغاية مختلفة تماما عن ثورة الضعفاء التي قادها بنو هاشم ضد أغنياء قريش. وبنقد الفكر اليومي (والتعبير لمهدي عامل) ستلاحظ ارتفاع وتيرة التأليب والتعبئة على أساس المذهب. حتى أن الحلول الدولية لنزاعات الربيع العربي لم تكن تخلو من فيدراليات على أساس الطوائف. وأتساءل: أين ذهبت جهود وثمار حركات التحرر التي قادت المنطقة بعد نكبة فلسطين وحتى عام 2010. أين تبدد خطابها المدني والدولاتي، ولماذا تبخر مثل الكحول بعد أول نسمة هواء؟؟. وما هي الآلية التي تسببت بسقوط تلك الحركات وتعريتها من ثيابها البراقة ونياشينها، ولماذا اختفت الطبقة المتوسطة وسقطت إلى أسفل لتوفر الوقود اللازم لهذه الانتفاضات؟.

إن التوازنات التي تتحكم بمصيرنا السياسي ومستقبلنا يمكن أن تجد أثرها أيضا على تسليح الجيش. فالعتاد في الخليج أمريكي، بينما هو في سوريا إيراني وروسي. ويمكن أن تفهم من هذه الصورة طبيعة التنافر بين البلدين. إنه يدل، شئنا أم أبينا، على واقع الحرب الباردة وتطوراتها ومآلها، ولا يعكس رغبات أو ميول الشارع. وقد عبر الغرباوي بشكل بليغ عن هذه الظاهرة حين ربطها بسلطة الدولة. فالنشاط السياسي لدينا تحتكره نخبة لا تزيد على 5% وما تبقى إما يتعايش مع ظروف المعارضة أو العمل في الظلام. وهذا يفسر لماذا توجد للنص الواحد عدة قرءات. فكما للإدارة السياسية أحكام ونقاط ارتكاز، للمعارضة أيضا مرجعيات تعيش وتتطور في عزلة تامة عن السلطات. والمشكلة أن الطرفين يعتمدان على سياسة الاتجاه الواحد ونبذ الحوار والتعصب، وبلغة الغرباوي: على الإيمان والتسليم لا على الدليل والبرهان (ص61). وهذا لا ينتج معرفة علمية كما يقول أيضا (ص61)، وإنما لا معقولا دينيا (ص62) أو قيادات وزعامات سياسية خارقة. ويلعب هذا التوجه دورا هداما لأنه يوظف الانتماء باتجاهين: داخلي لتعميق الأواصر، وخارجي للتحريض على الخصم (ص56). ولذلك نحن لدينا عدة مجتمعات في قالب اجتماعي واحد. وخطوط العزل ليست طبقية ولا سياسية، وإنما تحركها خيوط المذهب والمصلحة. وكل جماعة تتكفل بإنتاج نصوصها.

* حدود المعنى

وهنا لا بد من توضيح.

للنص عندنا سلطة توازي معنى الحقيقة كما يقول الغرباوي (ص61)، والمدخل لعالم الحقائق يكون عن طريق حراستها بنصوص جاهزة، مسبقة الصنع، وموجهة لخدمة جانب من الفكرة، وليس الفكرة كلها. لكن لأغراض الأمانة العلمية ولتنظيف الدين من الشوائب لا بد من الانتباه لمحددات تبدل المعنى أو المبنى أو كليهما في النصوص الدينية، وهي:

1- مقولات البنية المعرفية في بدايات تشكل الوعي عند الأفراد. فهي تصورات ومفاهيم تستمد وجودها من أعماق البنية المعرفية ويستحسن قراءتها بضوء معارف وتصورات العقل الجمعي (ص62).

2 – دور الوسيط أو المتلقي لأن الحقائق التراثية غير موضوعية، ولا يوجد لها طريق غير النص (ص63).

3 – الخلفيات الثقافية. وهي قبليات مكتسبة وتبدل من طبيعة إدراكنا لفضاء المفهومات في البنية المعرفية للأفراد والجماعة (ص67).

وأصلا حض القرآن، لتلافي هذه التحديات، على الإيمان البرهاني واستعمال العقل ومتابعة الأدلة وعدم التوقف عند الانقلابات الثقافية لتدارك الشكوك والمتغيرات (ص67).

إنه من الضروري التمييز بين الشريعة باعتبارها جملة أحكام وروحها التي هي الأهداف الأساسية للدين (كما يقول شكري المبخوت). وتنزيل الأحكام في التاريخ للنظر فيها باعتبار الأهداف وتحولات المجتمع مسألة ملحة بحيث يجري تطبيق المبدأ الأصولي القائل بأن الحكم يدور مع علته إيجابا وسلبا. ولنأخذ دور ميراث المرأة كمثال. فعلة الإنفاق على العائلة كانت هي الموجب وراء الحكم، وهو إسناد انتفى بدليل ما نشهده في الواقع، وعليه صار تبديل الحكم دون نقض للإسلام ممكنا. لأنه يحافظ على شرط تحقيق العدل والمساواة(4).

وعلى هذا الأساس يعرّف الغرباوي الحقيقة على أنها ما يطابق الواقع بدليل حسي أو برهاني دون الدليل الحدسي أو الظني ما لم تكن مقدماته يقينية (ص69) إلا الحقيقة الدينية فهي نسبية وتستمد صدقيتها من النص، وتتوقف على إذعان المؤمن وشروط تحقق النص وسلامته من التحريف أو الوضع (ص70). وهنا تواجهنا مشكلة النص الديني. فهو جزء خاص من التراث، ولا تجوز مساءلته، لكن هذا لا يمنع إمكانية إدخالات ظنية عليه، كما حصل بعد إضافة النقطة والهمزة للكتابة. وقد سبق للغرباوي أن تناول إمكانية التصحيف في القرآن وضرورة الإجماع عليه بثبوت الأدلة، مع التدخل كلما اقتضى الظرف بالشرح والتفسير. ومن الأمثلة على ذلك قتل من أذعن. وهذا غير ممكن لأن الأساس في الإسلام هو التسامح والمغفرة وتوسيع أبواب التوبة. وربما المقصود هو قتل النوايا الشريرة أو منعها. فالتعبير مجازي إذا لم نكن جاهزين للاعتراف أن الكلمة الصحيحة ليس "اقتلوهم" ولكن "أقيلوهم". وكل ما حصل هو التباس في التنقيط.

يمكن لأي إنسان نبيه يتحلى بقدر قليل من الذكاء أن يلاحظ تراكم المعرفة ثم انفصال أساليب الإدراك عن المعاني. فالفكرة تحتاج لنظام للتوضيح والتعبير والتداول، ومع التقادم تتحول إلى تراث. وهذه هي أول مراحل تشكيل العلوم. ثم نبدأ بالمرحلة الثانية، وهي تأويل ما لدينا من مخزون معلومات وأنباء وحوداث. ويمكن في بناء المعارف ثم في إدراكها أن تحصل تحولات، وستكون بالتدريج مسؤولة عن إلغاء حقيقة واستبدالها بحقيقة بديلة. حتى أن معاني الرموز يمكن أن نعقلها بطرق مختلفة، تبعا للمرحلة التاريخية وأساليب التداول المتبعة.

وبهذا الخصوص تكلم الغرباوي عن الهالة التي نعزوها لشهيدين من شهداء الإسلام على حد تعبيره وهما سيد قطب وباقر الصدر. فكلاهما من موقعه أسس لوعي حركي معارض، وكلاهما لفظ أنفاسه الأخيرة بعد محاكمة صورية وقرار بالإعدام (ص87). لكن لم يوضح الغرباوي لماذا استشرت شهرة قطب وبقيت سمعة الصدر محدودة ضمن جيوب صغيرة. لقد تحول قطب لأسطورة نضالية ولرمز، ولا يمكن أن يدانيه أحد فيما وصل إليه غير غيفارا. ولحد ما تروتسكي. وأستطيع أن أضع قطب بين التروتسكيين الإسلاميين لأنه بدأ من فكرة مجسدة، وانتهى بمجموعة أوهام روحية وميتافيزيقية تحيط بها هالة من النور الساطع، إن لم نقل شعلة مضيئة تحرق من يقترب منها. لماذا يكون سيد قطب من المبشرين بجنة تتخيلها المعارضة الإسلامية. ولماذا يتحول اسمه لصورة إسلامية وكأنه سيزيف مسلم يدحرج صخرة العقيدة والإيمان، بينما يسدل ستار غير شفاف على أطروحة الصدر؟.

أعتقد أن النهاية التي كتبتها ظروف المنطقة لعبد الناصر ثم صدام يمكن أن تفسر لنا ذلك. لقد خرج عبد الناصر من السلطة بجنازة وطنية، بينما لا يعرف أحد مكان دفن صدام بالتحديد. وصفة زعيم وطني لا شك هي غير صفة طاغية ودكتاتور. وحتى إذا تساوت الشخصيتان من ناحية الحقيقة السياسية، فالرمز المرتبط بهما له سياق تأويل آخر، ناهيك عن أن السنة من يخطط لتعويم سمعة قطب، بينما الشيعة هم المسؤولون عن الصياغة النهائية لشخصية الصدر. وكما هو واضح للحركات السنية إمكانيات دعائية أقوى، وتفرض نفسها بعدة أساليب جهادية. في حين أن راعي الشيعة وهي إيران عجزت عن طرح بديل اقتصادي إسلامي، وعادت بعد 9 سنوات من المعاناة إلى الاقتصاد العالمي وحركة السوق بمسحة شرعية بسيطة جدا (كما يقول الغرباوي بالحرف الواحد) (ص87). فقد تراجعت إيران عن أسلمة العلوم الإنسانية واستسلمت لمنافسيها من الدعاة للعلوم الإنسانية الغربية (ص87). ويذكر مثلا عمليا على ذلك وهو انسحاب رضا داوري أردكاني من المشروع. وبعده بقليل حسن روحاني. وعلى هذه النتيجة يبني موقفه من نفي مطلقات الوعي الديني أو الثقافة الدينية. فهي نشاط اجتماعي مرموز، ويحمل كل نكهات ومقويات الأجنحة السياسة الداعمة أو المناوئة. وهذا برأيه يعكس مشكلة البشري والإلهي. فقد تساوى قطب مع الصدر من ناحية إلهية، لكن بشريا رجحت كفة قطب، وتحولت لأسطورة نكتب على هديها تاريخ صراع الإسلاميين مع السلطات. وإن لم نحاكم آلية ترويج هذه الصور النضالية (بين قوسين) سنقدم حسابا مشوها ومنحازا لمعنى الحقيقة (ص88). وإذا كانت هذه هي الصورة حيال مشاكل عاصرناها جميعا، فما بالك لو أنها عن مشاكل تراثية من فترات مبكرة في تاريخ الإسلام. لماذا لا نتوقف عند خروج طلحة مثلما نتوقف عند مقتل عثمان، وكلاهما من الصحابة الأوائل؟..

يجيب الغرباوي عن هذا السؤال أوتوماتيكيا بقوله: إن الصراع كان في سياسة الدين وليس في الدين بحد ذاته. ولذلك كان الجناح السياسي المنتصر والأقوى هو الذي يحدد من يستمر ومن يطويه النسيان (ص88).

إن حالة سيد قطب تعكس مشكلة المصادرة على الحقيقة بأمر إلهي يستند على وساطة بشرية أو على الإفهام وتفريعاته، وبلغة أوضح على الاجتهاد وما بني عليه. ودعوته لتجديد الدين وإصلاح العباد هي بطريقة من الطرق دعوة إلى الحداثة بدورتها العضوية المغلقة وبمركزيتها العدمية والمعادية للحس التاريخي. وكما يقول أرنست غيلنر: إن نشأة أي إيمان ديني تنطوي حكما على توجهات حداثية تعيد تفسير علاقة الإنسان بالإله (ص19). أو بلغة أوضح: تعيد إنتاج النص وتركيب السردية مع تحديد التزامات جديدة (ص20). لكن غيلنر سرعان ما يحذر من استغلال الدين لغايات غير دينية، ويعتبر أن الطقوس هي احتفالات الغاية منها زيادة ولاء الفرد لجماعته (5). وربما كان أفضل مثال لهذه الفكرة هو احتفالات رأس السنة الميلادية. فمع أنها مناسبة خاصة بالسيد المسيح لكن تحتفل بها كل البشرية بغض النظر عن العرق أو الدين. وشعارات هذا الاحتفال موحدة، ولا سيما شجرة الأرز دائمة الخضرة وبلورات الثلج التي تنهمر عليها. مثل هذه اللغة العالمية هي رسالة مشفرة فقدت معناها الديني ودخلت في اللاوعي الجمعي كإشارة على حالة نفسية تشمل علاقة الإنسان بنفسه أكثر مما تدل على علاقته اللامتناهية والغامضة بالسماء. وإذا نظرنا لشجرة عيد الميلاد من زاوية دينية، إنها رمز توراتي ولم يرد ذكرها في القرآن. بالعكس، عند المسلمين توجد إشارة للنخيل وكثبان الرمل، وليس للمرتفعات والأشجار التي صنعت منها شعوب المتوسط سفنها التجارية والحربية. ولذلك يمكن القول إن اللاشعور الجمعي هو الذي هضم صورة أو تناساها لمصلحة صورة أخرى لها رواسب في الذاكرة الحضارية. بمعنى أن الواقع تغلب على الحقيقة وتخطاها.

* النظرية والتطبيقات

لقد كانت الغاية من الدعوة هي إنجاز شرطين: وضع حد لحياة التنافس على الموارد، وتحرير الضعفاء من هيمنة من أهم أقوى منهم بالسيف والثروة. ويمكن القول إن الإسلام حاول تقديم حلول ناجعة لثلاث مشاكل أساسية: الأولى حالة التنازع بين القبائل. والثانية قبول وصاية الأجانب أو الإمبراطوريات المجاورة. والثالثة ما يعرف الآن باسم التفاوت الطبقي، أو إن شئت التفاوت في الاستفادة من الثروات والمصادر. ولكن بعد تراكم مجلدات من الفتاوى والتشريعات، وبعد اكتشاف منابع النفط والثروات المعدنية، نبدو أبعد ما نكون عن الحل. ولا نزال نعاني من الثلاثي السابق ذكره. فاقتصاد الدول الإشتراكية قاد بلاده إلى الإفلاس وأنهكها بالحروب الداخلية. بينما اقتصاد الدول الإسلامية الغنية ارتكز على رضا واستحسان المستثمرين. وحتى في ظل الهدوء النسبي بلغت نسبة الفقر في السعودية 25%. وهناك أكثر من أربع ملايين سعودي من أصل 20.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر(6). في حين وصلت نسبة العاطلين عن العمل أكثر من 12% بين الذكور، وأقل بقليل من 33% بين الإناث(7).

وإذا نظرت لواقع الحركات الإسلامية المعاصرة سيخيفك مقدار التراجع في الأهداف أمام شهوة التملك والسلطة. ولم تنج من هذه المجزرة الإسلامية النصوص المقدسة وكل ما يبنى عليها. فالفتوى بالأصل أن تعود للنص، يعني أن تفهمه (ص137)، وترفع ما يبدو متعارضا بين نصوصه (ص137). والفتوى بالتعريف هي: رأي الفقيه المستند إلى دليل (ص137). لكن إذا نقبت في التشريعات الدينية ستكتشف بكل سهولة انحيازها لمصلحة الواقع السياسي والاجتماعي (ص137). ومنها نشأت ظاهرة الحيل الشرعية التي تبرر ما هو في أساسه حرام أو لا يجوز، حتى أن التشريعات تحولت لقيود تكبل يد الإنسان. ففتاوى ابن تيمية طبعت في 20 مجلدا مع أن آيات الأحكام في القرآن بمجموعها هي 500 آية فقط (ص140). لقد تراكمت الفتاوى وتشكلت بنتيجتها حياة شرعية موازية للحياة التي نعيشها. وبعد الربيع العربي وانتشار ظاهرة الإمارات الإسلامية أصبح لدينا تشريعات غايتها استباحة المسلم في عرضه وماله، والتقييد عليه بكل شيء إلا بشبهة التكفير والردة. والمشكلة أن هذا التطور في الأحكام والتشريعات لم يقابله تطور في الموارد والتحضر. ولذلك يدعونا الغرباوي لا لفحص التشريعات، التي تتوالد كل دقيقة وساعة، ولكن للتثبت من آليات الإفتاء. فالفتوى تعبر عن وجهة نظر الفقيه حتى لو ارتكزت للنصوص. فهذا الارتكاز استظهاري استحساني وليس صريحا ولا مطلقا على حد قوله (ص144).

ومن أبرز عيوب الاجتهادات والفتاوى الحديثة:

- الانتقائية: فقد استبعدت أكثر من 60 آية تدل على التوسعة والرحمة وركزت على آيات السيف والتكفير. وقد ناقش هابرماز مشكلة الانتقاء التي تأتي بين طورين من أطوار السرد التاريخي. وهما الطفرة في التفكير وتثبيت هذه التحولات المنتقاة (انظر كتابه: ما بعد ماركس).

- الجمود: فالكلمات محدودة لكن المعاني مفتوحة ولا نهائية. ولنأخذ كلمة سيف على سبيل المثال فهي تدل في معجم المعاني على أداة حربية وعلى ساحل البحر.

- إهمال السياق: وعدم ربط اللاحق بالسابق. وهذه مشكلة تسبب التسرع وأحيانا التهور والنقصان. كما في تفسير معنى القوة في آية (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة). فقد جاء بعدها ومن رباط الخيل. وعطف عدة الحرب على عدة الحرب ينتفي مع بلاغة وحكمة القرآن.

*الإسلام والحداثة

وبالنتيجة أصبح لدينا كم غير مسبوق من الأحكام السياسية التي جردت الدين من تاريخيته (ص144). لقد وضعتنا هذه التشريعات أمام أنفسنا وبمواجهة عدة تحديات لا يمكن إلا أن تتسبب للصورة والمرآة بشيء من التنابذ، فهي تشريعات توائم بين التراث والحداثة، وكأنهما علة ومعلول، أو طور يمهد لطور آخر من نفس الظاهرة. لكن الحقيقة هي شيء آخر. فالتراث هو ابن شرعي لمرحلته التاريخية، ولا يمكن تطعيمه أو تغليفه بمشاكل العصر الراهن. إنه موجود للإستئناس والقياس. ولكن ليس للتوليد منه حصرا (وهذه الحالة الإشكالية هي شرط مسبق ومعرفي عند مفكر إسلامي مثل طه عبد الرحمن)(8). فالمقاومة برأيه هي جزء من هوية مستمرة لا تعرف الانقاطعات أو التبدل. والحداثة ليست بالتخلي عن التراث ولكن بالسعي الدؤوب نحو الكمال. والحكمة من الفصل الحقيقي لا تكون بتفريق الأشياء ولكن بإنجاز آلية التكامل بينها (ص39). وحداثة المسلمين ليست حداثة غربية لأن الغرب حامل لمجموعة من الآفات بينها الفردانية والانفاصلية والمادية (ص42).

إنه من الطبيعي أن لا نعمد لأسلمة الحداثة، فهي من نتاج حضارة أخرى لها شرطها وظروفها، ولكن هذا ليس دليلا على الانتفاء وإنما اللزوم. وبلغة الغرباوي أيضا: لقد سقطنا (بسبب الهوية) في تناقض مروع ونجم عنه قلق حضاري يثبط العزيمة (ص154). وعلى ما أعتقد نحن لم نتخذ أي موقف من الماضي أو الآخر. وعلى الضد من ذلك، كنا نفكر بأنفسنا فقط، ونسعى لإيجاد طريقة للخلاص، وهذا هو الطابع العام لمعركة رواد التنوير في موجتين أساسيتين: الدفعة الأولى التي واكبت نهايات الحكومة العثمانية واختارت مصر لتنشط منها. واختارت تحرير اللغة من تركة العصر الوسيط (عصر الانحطاط العربي أو الإسلامي كما هو معروف) و تدعيمها بنظريات تدين لمنطق الكشوفات العلمية. والدفعة الثانية التي واكبت البيروسترويكا وسقوط الاتحاد السوفياتي (الزلزال السوفييتي بلغة حسنين هيكل). وكان رموز هذه الحركة من جيل الشباب، وقد نشطوا من عدة مراكز. والسبب برأيي مفهوم وواضح، فالحداثة التي بشر بها الرواد كاننت بحاجة لإعادة نظر وتوسع وتنقية، وبضوء من إنجازات فلسفة ما بعد الحداثة. وحتى هذه اختلطت بمصطلحاتها ووجهات نظرها مع ما قدمته اتجاهات ما بعد الكولونيالية. والفرق بين الجيلين مثل الفرق بين فلسفة الهجرة والنفي أو الخروج من المكان. فالهجرة فلسفة إلغاء، بينما المنفى فلسفة ترابط، لأنها تكون غنية بمشاعر النوستالجيا والرغبة النظرية بالعودة. وإذا كانت الثقافة الإسلامية هي الشعار الذي رفعه الجيل الأول، فالثقافة الغربية (تحرير وديمقراطية) هي شعار الجيل الحالي. وفي الحالتين يوجد فراغ بين الموضوع وأساليب علاجه. فالهداية ليست ذاتية، وتحمل إشكالات التجديد من مسافة (في المكان من الخارج، وفي التفكير من الأعلى).

ولذلك أجد أن دعوة الغرباوي لتخفيف القيود على العقل النقدي ومحاصرة عقل المحاكاة لها ما يبررها، لأن التراث نتاج بشري وليس له أي سلطة معرفية (ص162) حتى لو كان هذا التراث من المقدسات. وبهذا المعنى يسأل نفسه: لماذا نقتدي بسيرة وعهد الخلفاء الراشدين؟. ومن جعلهم مثلا أعلى في السياسة والحكم، ومعيارا للفضيلة والحكمة؟. هل ذات النموذج العملي لسلوكهم؟ أم الخطاب التنزيهي الذي تلى حقبتهم؟.

* الإسلام والسياسة

لقد كانت فترة الخلفاء الأربع فترة دموية مضطربة تخللها أكبر كم من الجرائم السياسية والاغتيالات والحروب في سبيل السلطة. وهذا البحر من الدم لا يمكنه أن يكون هو التفسير العملي المفيد لأحكام القرآن. وإذا كنا نعزو للخلفاء فضيلة توسيع الدولة وحراسة التركة التي تركها لنا الرسول فهم أيضا مسؤولون عن التحسس الذي نعاني منه وعن نموذج الاحتكام للسيف ليس لنشر الدين وحراسته وإنما لاغتصاب السلطة بطريقة حرق المراحل. فالظروف لم تكن ناضجة لتأسيس خلافات وإمارات حينما أصبحت الكلمة للسياسة وليس للدين، أو للإسلام الأموي لا النبوي. والأهم من ذلك أن الخلافة شأن سياسي، بينما النبوة شأن ديني، وصلاحيات الخلفاء بالتوافق. لكن صلاحيات النبي ربانية وإلهية (ص197). ولا يمكن جعلها لغيره إلا بنص صريح واضح وهذا غير موجود (ص198).

ويندرج نفس المنطق على مفهوم العصمة، ولا سيما خصوصها في أهل البيت. فكيف يكون ذلك مع انقطاع الوحي، والخلل في الإسناد لا تعالجه العصمة، ولذلك يجب النظر لهذه المسألة في إطار اللامعقول الديني (ص206). وتأتي في درجة تالية مشكلة الألقاب مثل الحاكم بالله وسيف الله، ثم العناوين مثل نهاية الأصول ونهاية الدراية ونهاية الفقه (ص207). وهذا يذكرنا بعناوين حديثة مثل: موت المؤلف وموت الإيديولوجيا والإنسان الأخير. إنها ألقاب وعناوين ذات إيحاء رمزي وبلاغي. وبسهولة تستطيع مقارنتها مع ألقاب وعناوين كانت شائعة قبل التوحيد وفي العصر الوثني مثل فارس بني عبس (عنترة)، الملك الضليل (امرؤ القيس)، الفتى القتيل (طرفة)، و(جمهرة أشعار العرب) وما شابه ذلك. فهي بنود غير فقهية ولكنها جزء من الذهن المجازي عند العرب. والغاية منها الاستيلاء على القلوب البسيطة بمكياجات لغوية معدومة من أي سند إلهي أو شرعي. وهو ما يسميه الغرباوي: سلطة النص على الوعي حتى لو أن الحقيقة تجافيه وتعارضه (ص208). فالوحدة الدينية ليست مشروطة بالوحدة السياسية (ص212). وكل هذا الخراب كان يمكن تجنبه باعتماد نظام غير ثيوقراطي وتعددي يضمن للمسلمين فرصا متكافئة في إدارة شؤونهم. إن الإنسان بحاجة لتعبئة وخلق فرص لتنشيط العقل، حتى لا يتعلم الكسل الذهني وتموت روح المبادرة والابتكار لديه. ويمكن للدين أن يلعب هذا الدور إذا توفر له إطار سياسي مناسب. وكما ورد في مناقشة الغرباوي لمشكلة الغلو (التعصب) إن الفهم الخاطئ للثواب والعقاب والصبر والتسليم يقود للحد من التغلب على الواقع. ثم يستشهد بمقولة ماركس المعروفة: هكذا يتحول الدين إلى أفيون (ص243).

ومع أن هذا الكلام لا غبار عليه، لكن منعا لسوء الفهم، لم يكن ماركس ضد الدين بحد ذاته، وإنما ضد أساليب تعبئة الدين. فقد مهد لتلك العبارة المجازية بقوله: إن التعاسة الدينية هي احتجاج على التعاسة الواقعية، والدين زفرة الإنسان المسحوق، وروح عالم لا قلب له، كما أنه روح الظروف الاجتماعية التي طرد منها الروح.

ومثلما نحن نجد فرقا بين الولاية الدينية والتولية السياسية، هناك فرق بين محاربة الدين والتعامل معه كنظام تفكير بشري يستند لسلطة لدنية (افتراضية). فالماركسية كانت تقرأ قوانين الصراع بين طبقات المجتمع ومنهم رجال الدين (الإكليروس). وهي تجد أن إلغاء السعادة الوهمية التي تتوفر في الأديان هو المدخل لصنع السعادة الفعلية. إن معركة ماركس كانت مع ظروف الإنتاج المجحفة والأوهام المرافقة لها بصور ترفيهية رخيصة لا تساعد على تبديل واقع البؤس والحرمان. وهذا ينطبق على أي بيئة غير متوازنة سواء كان الدين موجودا أو غير موجود.

لقد كانت كل الروايات الأساسية في التاريخ هدفا للتجريح أو المبالغة. ولم تنج الماركسية من مؤاخذات مضحكة وتدعو للشفقة (بتعبير فراس السواح). ومثلها الرأسمالية، فهي بنظر كل حركات التحرر في العالم الثالث مصدرا للشر ولاستعباد واسترقاق الإنسان. ولكن المبالغة دائما تكون بالنص وليس في الحقيقة. فكل نظام لديه حسناته وسيئاته.

ويثبت الغرباوي هذه الفكرة من خلال الصور والبورتريهات التي رسمتها المذاهب لشخصية النبي. فقد وجد فرقا أساسيا بين ما ورد في الآية والرواية. كانت الآيات تؤكد على بشريته، في حين أن الروايات تعزو له العلم بالغيب وتميل للمبالغة وترفعه لصفات أسطورية (ص287). حتى أن الرواية صادرت على الآية، وبلغة الغرباوي حصرتها (اشترطت التمهيد للآية بالرواية). وهذا لا يختلف شيئا عن النكتة الماركسية المعروفة: أن هيغل جعل التاريخ يمشي على رأسه. والمنطق يعطي الأولوية لكلام الوحي لا للتفسيرات والشروح التي تترتب عليه.

ولذلك يتحتم علينا التدقيق في هذه الروايات. وإذا كانت من بين الأحاديث يجب التثبت من صحة صدورها، ثم مراعاة قواعد إضافية للتأكد من فعلية الأحكام وصحة المضامين (ص291).

ويختتم الغرباوي كتابه باقتراح عملي.

أن نقرأ النص ونعقله أولا، ثم نعود لمصادره. ففي زمن النقد الرجالي ورواية الآحاد لا تستطيع أن تضمن أن الإسناد ليس مزيفا. وكما قال جون ماكوري في كتابه (الوجودية): الوجود الحقيقي يفترض فك الارتباط مع الواقع الزائف والمشوه والذي هو نتيجة لاتفاقات يبرمها العقل الجمعي وانحرافاته (ص178)(9)..

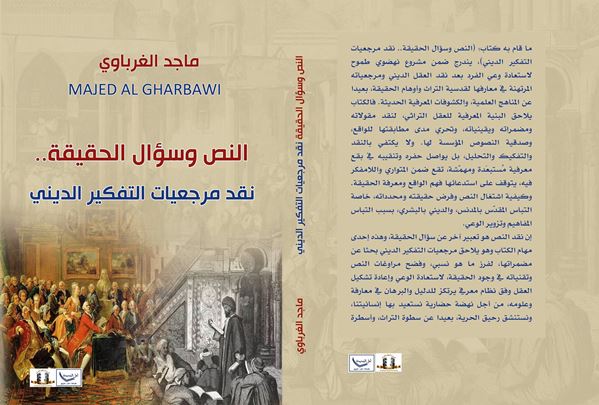

كتاب: النص وسؤال الحقيقة.. لماجد الغرباوي

د. صالح الرزوق

....................................

هوامش:

1- منشورات دار الأمل الجديدة في دمشق، ومؤسسة المثقف العربي في سيدني. 2018/ 308ص.

2- Fowler’s Modern English Usage. Guild Publishing. London. 1985

3- الكلمات والأشياء. فوكو. ترجمة بإشراف مطاع صفدي. مركز الإنماء القومي. بيروت. غاليمار. باريس. 1990.

4- شكري االمبخوت. الثورة الثقافية الثانية في تونس. ضفة ثالثة. 16 يونيو، 2018.

https://www.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2018/6/15/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

5- أرنست غيلنر. ما بعد الحداثة والعقل والدين. ترجمة معين الإمام. دار المدى. دمشق. 2001.

6- مقالة في العربي الجديد لعلاء البحار. خريطة الفقر في السعودية تتّسع إلى 4 ملايين مواطن... وثروات النفط للأغنياء. مال و ناس. ص 12-13،عدد 19-8-2017.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/19/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1

7- السعودية.. مملكة الفقر.

https://www.al-sharq.com/article/20/08/2017/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1

8- طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. معهد المعارف الحكمية. بيروت. 2007.

9- جون ماكوري. الوجودية. ترجمة إمام عبدالفتاح إمام. عالم المعرفة. الكويت. 1982.

* يجدر بنا تصنيف حركات التنوير في موجات. أول موجة هي التي مهدت للتخلص من سياسة الإمبراطورية العثمانية، وثاني موجة هي التي تدعو للتخلص من حكم العسكرتاريا الوطنية (جنرالات المكاتب) لأن دورهم انتهى بانتهاء شعار تحرير كامل الأراضي الفلسطينية ومبدأ الكفاح المسلح. وضمن هذه الموجات توجد تيارات: أدبية (تهتم بتجديد اللغة والأسلوب)، وفكرية وحركية (وتهتمان بعلاقة المجتمع مع الحضارة والسلطة). وغني عن القول أن تأملات قاص وروائي مثل طه حسين، ستقود لتأملات كاتب مثل سعد محمد رحيم. بمعنى أن الليبرالية الوطنية ستقود المعركة باتجاه وطنية ليبرالية. وترتيب المفردات هنا يدل على أولوية في الاهتمامات. فالتيار الأول استعار أدواته من الغرب (طه حسين معروف باسم ديكارت العرب)، في حين أن التيار الثاني كان مهموما بتحرير أدواته من أي شبهات غربية. ولذلك كان اتجاه السهم متعاكسا. في أول حالة من الموضوع إلى الذات. بينما في الحالة الثانية من الذات إلى الموضوع. ولكن المشكلة الأساسية هي دائما في فرز التنوير من الإصلاح. وهنا تبدأ مشكلة التدين والخلطة العجيبة لمفهوم الإجبار في التكافل الاجتماعي مع المطالبة بمزيد من الحريات في مجال الحياة المدنية.