دراسات وبحوث

جواد بشارة: نافذة على الله.. أو مفهوم الإله بين العلم والدين

رؤية نخبةٌ من العلماء والفلاسفة.. مقدمة كتاب لغز الألوهية

منذ فجر البشرية وإلى يوم الناس هذا كان الثالوث " المحير الله، الدين، العلم" يثير الخوف والخشية، وفيه طرفان يدّعيان امتلاك الحقيقة المطلقة بينما يعمل الثالث على اكتشاف الحقيقة النسبية القابلة للتغيير والتطور كلّما تقدّمت التكنولوجيا والنظريات العلمية التي بحوزته ولكن هل توجد حقًا «حقيقةٌ مطلقة »؟ فالإله يأخذ أشكالاً وتعاريف وماهياتٍ وصفاتٍ مختلفةً من طرفٍ لآخر، ولا ندري إن كان موجودًا حقًا أم هو مجرد فرضيةٍ أو ضرورةٍ سيكولوجيةٍ أوجدتها الأديان والمعتقدات البشرية وعَزتها لذاتٍ متعاليةٍ متساميةٍ أسمتها الله، بكلِّ لغات الأرض.

أمّا الدين فقصته أكثر غموضًا وخطورةً. فلقد حكم وسيّر سلوك البشر وما يزال منذ آلاف السنين، وأوجد مؤسساتٍ دينيةً أفرزت كافة أنواع الشرور والعنف والحروب والبَطش والقتل الوحشي والتكفير والسيطرة على عقول البشر باسم الإله أو الرب أو الله، أمّا الطرف الثالث فهو ما يزال يحبو ويجرّب، يفشل هنا وينجح هناك، على نحوٍ نسبيٍ ويسعى إلى تحسين الوعي البشري والبحث عن أجوبةٍ للأسئلة الكُبرى التي تطرحها الإنسانية على نفسها، عن الأصل والمصير، عن المستقبل والمآل الذي ينتظر البشرية ويبقى صعبًا على الإدراك والفهم العام عدا نخبةٍ قليلةٍ من العلماء، ويواجه دومًا جملةً من التحديات والظواهر التي يعجز عن فهمها وتفسيرها ومنها أصل الحياة و سِرّها.

ما معنى الحياة؟ أو ما معنى وجودنا بشكلٍ عام؟ من الوهلة الأولى يبدو أنّه سؤالٌ ينتمي إلى حقل الفلسفة والدين والفكر المجرّد، ولا علاقة له بالعلم. لكن الكثير من موضوعات الفلسفة والدين صارت تقع الآن تحت طائلة العلم، وبالأخص علم الفيزياء. وما هذا الكتاب سوى محاولةٍ متواضعةٍ للغوص في هذه الأقانيم المجهولة لإيقاد شمعةٍ في ظلمة الوجود.

توطئة

تساءل الفيلسوف الإغريقي المُلحد أبيقور: «إذا كان الله على استعدادٍ لمنع الشر، لكنه غير قادرٍ على ذلك، فهو ليس كليُّ القدرة، وإذا كان قادرًا، ولكن لا يريد فعل ذلك، فهو خبيث، وإذا كان قادرًا وذا مشيئة، فمن أين يأتي الشر؟ وإذا كان لا يقدر على أولا يريد درء هذا الشر، فلماذا ندعوه الله؟»

قصارى القول إن الفلاسفة كلّما أرادوا إثبات وجود الفكر في ذاته أو وجود العقل الكامل المجرّد من جميع النواحي الحسّية، أطلقوا على أسمى قمم هذا العقل اسم الإله.

ومعنى هذا أنّه إذا كان الفكر المتفلسف قد تحوّل عن الديانات التقليدية فلم يكن ذلك منه إلا لقصد تأسيس نوعٍ من العقيدة الفلسفية، لها يقينياتها وفيها إلهها الذي هو على رأس الطبيعة ويدبّر كلّ شيء، وبمرور الزمن لاحظت هذه الفلسفة أنّ الديانات الشعبية تأمر بالإذعان للقوانين والأمانة للواجب واحترام الموتى، فاعتبرتها معينةً للعقل على مهمّته، فهادنتها وجعلت تُنقّب في أساطيرها عمّا عسى أن يكون مختبئًا بين طياتها من آثارٍ عقليةٍ أو عناصر فلسفية. وعندما توثّقت عُرى هذه الصلات بين الفلسفة والديانات هبّت طائفةٌ من مُفكري الجهتين وطفقتْ تُعلن في صراحةٍ حقّ الوجدان الفردي في أن يتصل بالإله اتصالاً مباشراً دون أي تدخلٍ من جانب المجادلات الفلسفية أو الطقوس الدينية، وجعلت تُحارب النظر المنطقي بالإيمان والحب، وتعض الطقوس الظاهرية بالتأمل الباطني وهو جوهر التنسّك. وبهذا تمت هيكلة الطرق الثلاثة التي تقود نحو الإله، أو المظاهر الثلاثة: الاجتماعي والفلسفي والتنسُكي، وهي التي تبدو فيها الألوهية على مسرح الوجود البشري ولاريب أننا - إذ نعرض للألوهية في هذا السفر من خلال هذه المظاهر الثلاثة – سنقتصر على وجهات النظر الاجتماعية والعقلية والروحانية مُعْرضين مؤقتًا عن العقائد التي استقت مبادئها من الوحي، لأننا الآن بصدد منتجات الفكر الإنساني فحسب.

غير أنّ سموّ هذه المعضلة على بقية عناصر ما بعد الطبيعة، ووجودها لدى جميع الشعوب منذ بدء تواريخها لم يحولا بينها وبين أن تكون غايةً في التعقيد، وأن تبدو في صورٍ متباينةٍ تسترعي كلّ واحدةٍ منها انتباه الذهن البشري، ففي عهد اليقظة الأولى للعقل، وعندما وجد الفكر نفسه أمام هذه الأسئلة وهي من أين أتى العالم؟ ومن أين جاء الإنسان؟ لم تكن الإجابات البدائية التي نعثر عليها متناثرةً في تعليلات كهنة الديانات الوثنية، ولم تكن ردود شرّاح النواميس الكونية الطبيعية، كافيةً أو قادرةً على أن تقدّم عن الألوهية فكرةً كاملةً تُمثّل الإله كأساس الموجودات وعلّة العلل ونهاية النهايات وما إلى ذلك ممّا تشتمل عليه فكرة الألوهية اليوم من معتقدات، وإنّما كانت تُصوّر الإله في صورةٍ تلتئم مع عقليات تلك العصور الضاربة في القِدم. ولقد مضى زمنٌ غير قصيرٍ قبل أن تتكون عن الألوهية تلك النظريات الفلسفية التي يتطلبها العقل البشري الذي كان – منذ أن تنبه إلى رسالته في الحياة – في نضالٍ دائمٍ ضد تلك القوى التي كانت تبدو كأنها نواميسُ متباينةٌ تتنازع العالم وهي الضرورة العاتية والمصادفة الهوجاء، والصيرورة الأبدية. ومبدأ هذا

السير نحو الهُدى، هو أنّ طلائع الفلاسفة قد اعتدّوا بعقولهم إلى حد الافتتان، وأيقنوا أنّ بإمكانها كشف أسرار الكون واضحةً جليةً من وسط هذا الخليط الكثيف الذي يشتملها. وصدورًا عن هذا المبدأ لم يروا في هذه الفوضى التي يموج بها العالم إ لّا مظهرًا خارجيًا للكائنات وأعلنوا أنّ من يعرف كيف يتأمّل في هذه الموجودات سيجد العقل والنظام ممثلين فيها بأكمل معانيهما وهكذا اعتصموا برباطٍ متينٍ مؤداه أن يكتشفوا كلّ قوى ذلك العقل العام الذي استنبط الأولون منهم دوره من أحداث الطبيعة وظواهرها ثم أخذوا يجرّدونه ويسمون به شيئًا فشيئًا ويُلحّون على إبراز المفارقات التي تميّزه عمّا عداه حتى جعلوا البون بينه وبين غيره من الكائنات التي لها علائق بالمادة هائلًا، وأبانوا رفعته على آلهة الأساطير والديانات البدائية، وبرهنوا على أنّه أجدر منهم بالألوهية وأحقّ بإحراز أوصاف الكمال. ومصدر سموّه على ما عداه هو أنّه عقلٌ وأنّ «الطبيعة» – كما يقول أرسطو «– متعلّقةٌ بالعقلِ، ولكنّها عاجزةٌ عن أن تساويه.»

كانت نقطة انطلاق هذا الكتاب جملة نشرها الروائي والشاعر والفنان برهان شاوي يقول فيها على لسان أبطال متاهاته "أن العدم موجود وهو الذي أوجد الوجود.. والوجود إحدى إشاراته ودليل وجوده.. وليس كما يعتقد البعض.. العدم العظيم اللامتناهي هو الله في الأديان.. لكنه خارج توصيفاتها له وتجسيداتها الغبية له وأوصاف طرق الخلق.. حتى وإن صدر كل هذا عن حسن نية وتبجيل". لقد تعلمنا في المدرسة في درس الفيزياء في أواسط القرن العشرين " أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، أو تخلق، من العدم"، وهذا قانون علمي فيزيائي لا يمكن دحضه أو الطعن به. وتعلمنا أيضاً أن المادة والطاقة وجهان، أو حالتان " لجوهر" واحد، ويمكن تحويل أحدهما إلى الآخر . ثم عرفنا فيما بعد أن هناك عدة حالات للمادة وعدة أنواع من المادة والطاقة، فهناك المرئي منهما وهناك المظلم أو الأسود أو المعتم أو الداكن أو اللامرئي، وإذا كان غير مرئيا فهذا لا يعني أنه غير موجود. فهناك المادة التي نعرفها والمادة المضادة التي نعرف بوجودها ويمكننا إنتاجها في المختبرات لكنها غير متوفرة في حياتنا اليومية ولا نعرف عنها الكثير، وهناك الطاقة التي نعرفها بكل أشكالها، وهناك الطاقة السوداء أو المعتمة أو المظلمة التي تقف وراء ظاهرة التوسع الكوني .وهناك الوجود، بمفهومه العلمي وبمفهومه الفلسفي وبمفهومه اللاهوتي أو الثيولوجي، وهذا المفهوم الأخير يفرض علينا الإيمان والاعتقاد بموجد لهذا الوجود، ولكن المعضلة هي في ظاهرتي الزمن والمكان، أو الزمكان، كما أسماه آينشتين مبدع النسبية العامة والخاصة، فهل هذا " الموجد" للوجود موجود؟ وأين يمكن أن يتواجد؟ هل في المكان الذي نعرفه بأبعاده الهندسية المألوفة؟ هل هو داخل الوجود أم خارجه، أو في مكان آخر؟ وهل هو موجود قبل الوجود؟ ومنذ متى؟ هل هو موجود في نطاق الزمن الذي نعرفه أم في زمن آخر كان موجوداً قبل عملية الخلق؟ فهناك زمان كوني وزمان وجودي وزمان نسبي وزمان مطلق الخ.. ، وفق هذه الرؤية الميثولوجية. وهناك الكون المرئي الذي نعرفه وندرسه ونتعاطى معه بأدوات علمية ورياضياتية، وهناك ماقبل هذا الكون المرئي، المعروف فيزيائياً بما قبل الانفجار العظيم أو ما قبل البغ بانغ، ما يعني وفق منطق الفيزياء أنه لا بد من وجود ما هو أكبر وأسع واشمل من الكون المرئي كما تقول أطروحة تعدد الأكوان،أي أن هناك حيز مطلق لا حدود له و لا بداية ولا نهاية له، وهذا الحيز المطلق هو الذي يحتوي كل ما هو موجود بما في ذلك كوننا المرئي، و معه الأكوان المتعددة، اللامحدودة أو اللامتناهية العدد، ولو اعتبرنا أن هذا " المطلق الوحيد" حي واعي وفي حالة حركة دائمة وتجدد مستمر منذ " الأزل" وإلى " ألأبد" أو إلى ما لا نهاية، فيمكننا اعتباره " الله" وفق المنطق الرياضياتي العلمي ولكن ليس في صيغته الميثولوجية لأنه لم يخلق ولا يخلق وهو الوجود الحقيقي الوحيد الممكن الوجود والواجب الوجود على حد تعبير المتصوفة، وكل شيء ما هو إلا جزء منه، سواء كان ظاهراً أو خفياً، مرئياً أو غير مرئي، ما يعني أن هذا المطلق " الله" ليس سوى طاقة، لم يخلقها أحد وليس لها موجد و لا توجد في مكان و لا في زمن محدودين، ومنها انبثق وينبثق دوماً كل شيء، وكال ما يوجد إن هو إلا جزء من تكوينها، سيما في جانبه المادي الذي نعرفه، بما فيه نحن البشر وكافة الكائنات الأخرى، وهناك الكثير من المكونات التي لا يعرفها البشر، فهناك مواد مجهولة من قبل البشر وتستعصي على إدراكه المحدود وقابليته العلمية البدائية، و لا يعرفها إلا الحضارات الكونية الأقدم والأكثر تطوراً، لأن كل ما هو موجود مادياً أو فيزيائياً يكون قابل للحساب والقياس ويكون كمومياً quantifiable أو ويمكن التعبير عنه من خلال العلاقات والمعادلات والأرقام والأعداد الرياضياتية التجريدية ما يعني أن الواقع المادي قابل للرقمنة لذا لا يمكننا القول " أن الله موجود" لأن ما هو موجود بالمعني الحسي يكون محدوداً ومعرضاً للقدم والشيخوخة والاستهلاك و لا يمكن تصوره أو إدراكه إلا مكانياً وحصره بحدود الأبعاد المكانية الهندسية الإقليدية، أي في إطار المحدود الوجودي، أي ما هو إلا شيء من بين الأشياء، في عالمنا المحسوس والقابل للإدراك والفهم والاستيعاب البشري. ولكن هناك بالتأكيد أشياء تختفي وراء الواقع الظاهر الذي نعيش فيه، هناك عالم آخر غير مرئي كما يقول مورفيوس لنيو في فيلم ماتريكس وعلينا إدراكه بالعقل . فإذا غاب العقل ظهرت الخرافة وإذا سادت الخرافة ضاع العقل كما يقول سبينوزا لذا يجب إتباع منهج ديكارت وسبينوزا، على غرار منهج تفسير الطبيعة المبني على الملاحظة والتجربة والبرهان وعلى كافة المعطيات اليقينية، فلا يمكننا عن طريق الخرافة والمعجزات معرفة الله واثبات وجوده أو سبر ماهيته. إن عملية الخلق للجزيئيات والموجودات النسبية، لم تجر وفق السيناريو الميثولولجي الديني الخرافي الذي قدمته النصوص الدينية المتمثل بخلق الله لآدم ومن ضلعه أخرج حواء التي أغوت آدم بارتكاب الخطيئة الأولى وأكله ثمرة الشجرة المحرمة كما تقول الأسطورة الدينية. فكوننا المرئي لم يأت جراء إرادة إلهية خارقة تجسدت عملياً تلبية لمقولة كن فيكون من العدم واللاشيء. وبأن اللاشيء الذي انبثق منه الشيء المادي الملموس هو في حقيقة الأمر الخواء الكمومي أو الكوانتي والمعروف لدى العامة بالفضاء الفارغ والذي يمكن التعامل معه بنظريتي النسبية العامة والميكانيك الكمومي أو الكوانتي، فالنسبية العامة تتعاطى مع قوة الثقالة أو الجاذبية لكنها في جوهرها نظرية المكان والزمان أو الزمكان وتشرح وتفسر ديناميكيات حركة الأجسام خلال الفضاء الكوني بل وتتناول ديناميكيات الفضاء نفسه وتوضح تطوره، أي تعمل في نطاق اللامتناهي في الكبر. بينما نظرية الكموم أو الكوانتوم تتعامل مع الجسيمات ما دون الذرية واصغر المكونات المادية والطاقوية للكون المرئي، أي اللامتناهي في الصغر.

الروحانيون والمتدينون وأصحاب العقل الخرافي لايمكنهم أن يستوعبوا فكرة نشوء شيء من لاشيء الذي هو في الحقيقة انبثاق شيء ما من فضاء فارغ ظاهريا لكنه مليء بالجسيمات الافتراضية غير المرئية وغير القابلة للرصد حالياً وهو فراغ سابق للوجود المادي وهو بدوره ناشئ من اللامكان، وبالتالي تراهم يركنون لتصور مثالي رومانسي عن إله يسمونه الله هو الوحيد القادر على أن ينتهك المستحيل ألا وهو إخراج أو صنع شيء من لاشيء حسب اعتقادهم. و هو الأمر الذي ردده طيلة آلاف السنين علماء اللاهوت وقالوا بضرورة وجود قوة وراء الطبيعة وخارج الكون واعتبروه الممكن الوحيد. لكنهم عاجزون عن الرد والإجابة على سؤال لماذا وجد الوجود؟.. وماذا كان قبل وجود الوجود؟ وماذا كان الله يفعل قبل وقوع حدث الانفجار العظيم الذي يتحدث عنه العلم..؟.

يقول برهان شاوي من خلال شخصياته الروائية:" ما يشغلني هو العدم.. أنا مهووس بهذا العدم العظيم اللامتناهي الذي أوجد الوجود.. أعرف أنني لن أعرفه ولن أحيط به بل ولن أدركه ولا يمكنني حتى تخيله لكنني على يقين من وجود هذا العدم" ويواصل المبدع برهان شاوي" أعرف أن الفلاسفة منذ القدم مروراً بالإغريق تحدثوا عن الهيولي.. وعن الماهية.. وانشقت الفلسفة بين الماديين والمثاليين.. بين من يقول بأسبقية الوجود على الماهية وبين من يقول بأسبقية الماهية على الوجود.. لكنني لست من هؤلاء.. فأنا لا أعرف الماهية ولا الهيولي لأفترض أنها تسبق الوجود.. ! أنا أدرك الجوهر الحر كما عند سبينوزا، كما العدم العظيم عند بعض علماء والفيزياء الكونية، وعلى قناعة بأن الوجود تجلى بإرادته.. فالوجود تمظهر للعدم.. ! تجسيد لإرادته الحرة.. جزء منه ومندغم فيه وليس منفصلا عنه.. !وحين أقول إن العدم موجود ولكن ليس بمعنى الوجود المادي وإنما الحضور.. كل هذا الوجود هو في موقف الحضور عند العدم العظيم المفكر.. عند الروح المطلق كما أشار إلى ذلك هيغل.. لكننا لن نعرفه.. وكل حديث عنه ليس سوى ضرب من العبث والجنون. وهذا قريب من مفهوم سبينوزا.. اي ان الوجود والعدم متداخلان.. الطبيعة هي تجسيد لإرادة العدم وجزء منه.. لا انفصال وحدود بين الوجود والعدم.. ولا بين الطبيعة و(الله) كما يعتقد سبينوزا . .والا كيف نفهم ما وراء حافات الكون".. في اي حيز تتحرك المجرات في حركتها الاضطرادية.. وكيف نفهم ما موجود قبل الانفجار الكبير وتشكل الوجود الذي نعيشه ونراه.. وهو سؤال قرب العلم من الفلسفة.. ماذا كان قبل لحظة الانفجار الكبير.. وكيف تشكلت القوانين الكونية كالجاذبية و الكهرومغناطيسية والقوة النووية الكبيرة أو الشديدة والقوة النووية الصغيرة.. والقوانين الأخرى غير المكتشفة لحد الآن والتي تحدث عنها العلماء بمن فيهم ستيفن هوكينغ عندما صرح بان ما وراء الثقوب السوداء والمادة المظلمة على حافة المجرة الجارة أندروميدا ظواهر لا تخضع للقوانين الكونية التي نعرفها.. بل حتى الأديان تجد نفسها في ورطة هنا.. فلو ذهبنا معها إلى أن الله خلق السماوات والأرض والوجود.. فالسؤال ماذا كان قبل خلق الوجود؟.. وهذا ما بحث فيه الفيلسوف الديني توما الاكويني الذي أكد على استحالة معرفة الله.

ويختتم برهان شاوي تصوره الميتافيزيقي بالقول " العدم هنا ليس بمعنى الهيولي في الفلسفة والكلمة في التوراة وانما هو حضور الإرادة في قوانين الطبيعة كما فسرها سبينوزا"، بيد أن هناك بون شاسع بين الرؤية اللاهوتية أو الدينية والرؤية العلمية لمسألة الكون والوجود والنسبي والمطلق. وإن ما ورد في كتاب موجز تاريخ الزمن لهوكينغ بهذا الصدد بات قديماً في أطروحاته وتجاوزه التقدم العلمي والاكتشافات والمشاهدات الفلكية والكوسمولوجية الحديثة ــ هناك المعنى الفلسفي السارتري لمفهوم العدم كمرادف للكينونة أو الوجود كما جاء في عنوان مؤلفه الشهير الوجود والعدم أو الكينونة والعدم، حسب المترجم، ــ فله ترجمتان إحداهما للكبير الراحل عبد الرحمن بدوي ـــ، وبالطبع هناك تعريف سبينوزا الذي تبناه آينشتين نفسه عن الله والوجود والعدم وهو أن مأصطلح عليه بــ " الله" لا علاقة له بالطبيعة والبشر والكائنات الأخرى ولا يتدخل في شؤونها وتفاصيل حياتها ومصيرها، وهناك المعنى الديني الذي يعرفه الجميع ولا حاجة للخوض فيه فيما عدا محاولة فهم الطرح البوذي الراقي جداً لمفهوم الوجود والعدم فهو الأقرب إلى الأطروحات العلمية المعاصرة، ونحن نعلم أن لا وجود لــ " الله" في الديانة البوذية . في علم الكوسمولوجيا والفيزياء النظرية المعاصرة لا يوجد ما يمكن أن نسميه " اللاشيء" ولا ما يمكن أن نسميه " العدم" بالمعنى السائد في الأذهان الذي هو النقيض للوجود. فإدراك البشر محدود ومختزل بقدر محدودية فهمهم وقابليتهم للإستيعاب التي هي مرتبطة بحواسهم الخمسة وربما الستة وما يمتلكونه من حدس وقدرة على العقلنة والقيام بمقاربات مختلفة لفهم الظواهر. العلم يقول لنا أن الوجود، بمعناه المطلق، ليس محدوداً بالظواهر المادية الملموسة التي ندركها ونلمسها أو نراها أو نحسبها ونقيسها، فهناك واقع ظاهر وهناك واقع خفي لا ندركه كما أن هناك كون مرئي نعيش فيها وأكوان خفية لا ندركها مع أن العلم يبحث فيها ويضع لها النظريات والمعادلات الرياضياتية. فنحن نتحدث هنا عن " وجود" محدود ومحدد بما يحيط بنا من واقع ومحتويات مادية ولا مادية توصلنا إلى " وجودها الفعلي أو الافتراضي أو النظري من خلال الحسابات والتجارب والمشاهدات الفلكية، لكننا في الحقيقة لا نعرف حتى ماذا يوجد وراء نظامنا الشمسي سوى الافتراضات والتخمينات فنحن لسنا متأكدون علميا لحد الآن ما إذا كان هناك كوكب تاسع أو عاشر غازي ضخم على تخوم نظامنا الشمسي يحاول العلماء إثبات وجوده من خلال تأثيراته الثقالية . أي مازلنا نعاني من فهمنا لمسألة " الحدود " أو التخوم" ولكن في العلم لا يوجد " قبل أو بعد" فهذه مفاهيم أرضية " فالزمن ليس موجوداً بذاته مستقلاً عن صنوه المكان والفضاء والحيز الكوني، هناك زمكان لامتناهي الأبعاد له نسيج خاص ينبعج بتأثير الكتل الكبيرة والثقالة الكونية، وهو ما يزال لغزاً ولا نعرف منه سوى الجزء المتعلق بواقعنا وكوننا المرئي في حدود لا تتجاوز ربما مجرتنا درب التبانة وأقصد به الزمكان الآينشتيني وعلينا أن نقرأ ونطلع على كتابات العالم الفيزيائي براين غرين صاحب كتاب الكون الأنيق وكتاب سحر الكون أو نسيج الكون وكتاب الواقع الظاهر والواقع الخفي في الكون المرئي وهو أحد علماء الصف الأول في نظرية الأوتار الفائقة وكذلك كتاب الكون الرياضياتي لماكس تغمارك وغيرها لكي نتجاوز محدودية المفاهيم البشرية للزمن والمكان والكينونة والعدم. فإحساسنا البشري بالواقع المحيط خداع ومجرد وهم أو على أقل تقدير ناقص . هناك الواقع التقليدي والواقع الرقمي والواقع الافتراضي والواقع النسبي والواقع الكمومي والواقع المطلق، ففي الكون المرئي لاوجود لماضي وحاضر ومستقبل فهذه مفاهيم أرضية ليس إلا وترتبط بالحركة والسرعة والاتجاه وزاوية النظر والقياس، أي أن الزمن كما نعرفه ليس له وجود خارج مجموعتنا الشمسية أو ليس هو نفس الزمن الذي يجري خارج نظامنا الشمسي في مجرتنا درب التبانة وفي باقي مجرات كوننا المرئي. المجال لايسمح هنا بتطوير هذه المسائل العميقة والجوهرية والتساؤلات الوجودية فهذا يتطلب إعادة صياغة العلم والفلسفة والدين ويحتاج لمجلدات كثيرة وهذا ما يحاول أن يفعله المبدع برهان شاوي في نطاق الإبداع الروائي وهذه ليست مهمة سهلة على الإطلاق.

الله: بورتريه تجريدية، غائمةٌ ومضبّبةٌ وغير واضحة المعالم:

لقد شُوِّهت عبارة (الله أكبر) وأصبحت كنايةً للرعب والجريمة والعنف والإرهاب والوحشية والبطش والقتل باسم الله الذي أورد في نصوصه المقدّسة للأديان التنزيلية السماوية آياتٍ في القتل والتدمير والإبادة والعنف، ولكن هل صحيحٌ أنّ تلك النصوص تنطُق عن الله وهو الذي أرسلها؟ النصوصُ الدينية تعمل -من حيث وعت أم لم تعِ ذلك- على تجسيد وشخصنة الله وتشبيهه بالبشر على اعتبار أنّه خلقهم على صورته، فهو مثلهم يغار ويفرح ويغضب وينتقم ويعطف ويسامح ويعفو ويكافئ وبيده العقاب والثواب.

فمن هو هذا الله؟ ما هي صفاته؟ ما هي طبيعته؟ ما هي ماهيته؟ ما هو جوهره؟ ما هو دوره؟ هل هو كينونةٌ موجودةٌ في المكان والزمان، أم خارج الزمان والمكان؟ أين يتواجد؟ وهل هو موجودٌ حقًا؟ متى ظهرت فكرة الألوهية ولماذا؟ من الذي ابتكر فكرة الإله الواحد الأعلى المتسامي الخالق الخالد القادر على كل شيء؟ هل هم اليهود؟ هل هو مُذكرٌ أم مؤنّث؟ هل يعلم كلّ ما كان ويكون وسيكون؟ أي يحيط بعلمه الماضي مهما قَدِمَ، والحاضر والمستقبل مهما بعُد؟ هل إله اليهود والمسيحيين والمسلمين هو نفس الإله وإن اختلفت التسمية؟ ما علاقة إله الأديان التوحيدية بمجمّع الآلهة القديمة في عصر الحضارات الأولى السومرية والأكدية والآشورية والبابلية، والفرعونية والإغريقية، والهندية، والصينية، والفارسية؟ مَن كَتب الكتب والنصوص المقدّسة التي تحدثت عن يهوه والإلوهيم والربّ ذي الأقانيم الثلاثة والله الإسلامي؟ ماهي الأوصاف التي أسبغتها الأديان على الله وأسبغتها الفلسفة الربوبية عليه، وأخيرًا العلم كيف يراه وما هي المقاربة العلمية التي يتعاطى بها العلم مع مفهوم الله .. إلخ؟ هناك أسئلةٌ لا تنتهي بخصوص الإله (الله).

المطلق الذي أوجد الوجود وعبّرت عنه نظرية وحدة الوجود الصوفية. في الحقيقة هناك شبه استحالةٍ للإجابة على أيٍّ من هذه الأسئلة على نحوٍ قاطعٍ ومثبتٍ ومبرهنٍ لا يمكن دحضه، ف «الله » هو لغزٌ غامضٌ حتى لمن يؤمن به، فما بالك بمن يُنكر وجوده.

ظهر الإله (Dieu) متأخرًا في تاريخ البشرية. فالإنسان الموجود على الأرض منذ عدة ملايين من السنين لم يكن يمتلك فكرةً واضحةً ودقيقةً عن شيءٍ أو كينونةٍ تدعى «الله أو الرب أو الخالق » ومن الناحية العلمية تشير التنقيبات الأثرية الآركيولوجية أنّ أوّل تمثلٍ لفكرة الألوهية ظهر قبل حوالي عشرة آلاف سنة. كانت هناك ربّاتٌ أنثوية ) déesses (سبقت ظهور الإله، أو الآلهة. الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، كما يقول المسلمون، وهو الذي يُعبد في أركان الأرض اليوم. أما الأديان التوحيدية الثلاثة الرئيسية، اليهودية والمسيحية والإسلام، فقد ظهرت متأخرًا، وأول فكرةٍ توحيديةٍ كانت قد تبلورت في زمن الفراعنة في

مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد تحت حكم الفرعون أمنحوتب الرابع Amenhoteb، والذي غيّر اسمه إلى «أخناتون »Akhénaton إشارةً إلى عبادة إله الشمس «آتون »Aton والذي فرضه الفرعون كإلهٍ وحيد، لكن عبادة الآلهة المتعددة سرعان ما عادت بعد وفاة الفرعون أخناتون، كما ذكر ذلك سيغموند فرويد في كتابه «موسى والتوحيد».

واحتاج الأمر انتظار منتصف الألف الأول قبل الميلاد كي تُختبر الديانة التوحيدية في إسرائيل من خلال عبادة يهوه Yahvé، وفي بلاد فارس من خلال عبادة آهورا مازدا (Ahura Mazda)، فالأقوام البدائية في حقبة ما قبل التاريخ لم يعرفوا مفهوم الإله أو الآلهة، فلا توجد آثارٌ آركيولوجيةٌ أحفوريةٌ أثريةٌ عن الدين الذي يُسيِّر حياة البشر آنذاك .وهي الحقبة التي سبقتْ التحول إلى العصر الحجري الحديث Néolithique قبل حوالي اثني عشر ألف عامٍ عندما بدأ أسلافنا بالتوطين والاستقرار في بقعٍ أرضيةٍ وتأسيس تجمعاتٍ على هيئة قرًى، تطورت فيما بعد إلى مدن، ولكن توجد بعض المؤشرات التي تسمح لنا بتصورٍ ما عن وجود معتقداتٍ يمكن أن نسمّيها «دينيةً » لدى إنسان ما قبل التاريخ. أهم تلك المؤشرات طقوس الموت، ففي وقتٍ ما بدأ البشر بممارسة طقوسٍ تصاحب الموت، الأمر الذي لم تقم به باقي الكائنات الحية، وقد عُثر على أقدم قبرٍ في فلسطين يعود تاريخه إلى حوالي المائة ألف عام. الهوموسابين Homosapiens، الإنسان الحديث المنتصب كان يضع جثث موتاه في وضع الجنين في اللحد بعنايةٍ فائقةٍ ويغطيهم باللون الأحمر قبل دفنهم وبجانبهم بعض الأدوات البدائية التي كانوا يستعملونها في الصيد لأنهم ربما كانوا يعتقدون أن أمواتهم سيعودون للحياة وسيحتاجون لتلك الأدوات، وهو تفكيرٌ رمزيٌّ كان يميّز البشر عن باقي الكائنات الحية، فتلك الألوان وتلك الأدوات والأسلحة البدائية، ما هي إلا رموزٌ لاعتقادٍ أو معتقدٍ بدائيٍّ لدى البشر عمّا بعد الموت ولا نستطيع إثبات ذلك.

في البدء كانت هناك الآلهة الأنثوية وفي السبعة آلاف سنةٍ قبل الميلاد ظهرت في الأناضول منصاتٌ للقرابين ذات طابعٍ دينيٍ تجرى أمامها مراسمُ وطقوسٌ دينيةٌ بدائيةٌ وعليها رسوماتٌ لرباتٍ يلدن ثيرانًا ثم انتشرت في منطقة المتوسط وفي الهند أيضًا حيث سادت عبادة الربة الأم الكبرى culte de la Grande Déesse – Déesse-Mère التي تمنح الحياة ورمز الخصوبة في الطبيعة بجانب الثور رمز الذكورية، والملفت للنظر أن الثور كان دائمًا خاضعًا ومستسلمًا للربّة الأم الأنثوية فهو في وضعٍ أدنى، كما يظهر ذلك بوضوحٍ في الرسومات والتخطيطات التي عُثر عليها في التنقيبات الأثرية في منطقة الأناضول وفي بعض مناطق الهند.

لم يكن العبرانيون أول من اختلق فكرة التوحيد كما ورد في كتاب عالم اللغويات والأنثروبولوجيا المبشر الكاثوليكي فلهيلم شميدت Wilhelm Schmidt في كتابه " أصل فكرة الإله »L’Origine de l’idée de Dieu الصادر سنة 1912 م، فإنسان ما قبل التاريخ عبد إلهًا واحدًا قريبًا منه داخل الطبيعة وأتخذ أشكالًا وهيئاتٍ مختلفةً، قبل أن يبتعد عنه ويغدو مفهومًا تجريديًا ليترك مكانه لآلهةٍ وآلهاتٍ متعددةٍ مذكّرةٍ ومؤنّثة، ومن ثم عاد من جديدٍ في النصوص العبرية أو اليهودية القديمة، ولقد سبق أن طُرحت هذه الفكرة، فكرة الانعزال والابتعاد عند إله وادي الرافدين ميزوبوتاميا - وهو الإله «آنو »Anu وبسبب إحاطته بعددٍ كبيرٍ من الآلهة الثانوية المذكرة والمؤنثة حيث نساه البشر، وبعد ذلك جاءت تجربة التوحيد اليتيمة الوحيدة في عهد الفرعون توت عنخ أمون ولكنبعد موته عاد الناس للتعدد الإلهي بضغطٍ من رهبان الإله آمون .Amon ويُعتقد أن هذه التجربة أثّرت في «موسى » حيث لجأ هو الآخر إلى الإله الواحد المتعالي الذي عبده أجداده من آدم ونوحٍ مرورًا بإبراهيم وإسحق- الذي أصبح اسمه إسرائيل- وإسماعيل ويعقوب والأسباط الاثني عشر الذين أوجدوا القبائل الاثني عشر اليهودية أو العبرية، وكان كتاب التوراة اليهودي هو أول من تحدّث بالنص عن الإله الواحد، وهو كتابٌ تمّ تأليفه بتجميع خليطٍ من الأساطير والخرافات والسرديات التاريخية لأحداثٍ متخيلةٍ أو مستوحاةٍ من أساطيرَ وخرافاتٍ لحضاراتٍ قديمةٍ ونصوصٍ وحكمٍ وتنبؤاتٍ وقصائدَ وأدعيةٍ وصلواتٍ وترانيم، وتخبرنا الأبحاث التاريخية المعاصرة أنّ العهد القديم أو التوراةLa Bible hébraïque دُوِّن في القرن السابع قبل الميلاد اعتمادًا على تراثٍ شفهيٍّ ما يجعل حقيقة أبطاله وشخصياته تاريخيًا مشكوكٌ فيها وهذا ينطبق على نوحٍ وإبراهيم (آبراهام) وموسى نفسه. هناك إشارةٌ تاريخيةٌ لمملكة إ سرائيل في عهد الفرعون مينبتاح Méneptah حوالي 1200 قبل الميلاد ورد فيها “ أن إسرائيل مُحيت ودُمرت ولم يعد فيها بذرة (semence)، وهناك نصٌّ آراميٌ في القرن التاسع قبل الميلاد ورد فيه ذكرٌ ل” بيت داود يشهد بوجود مملكة داود حوالي القرن العاشر قبل الميلاد. وهي ليست مملكةً بالمعنى الحقيقي وإنمّا شبه مدينةٍ أقرب للقرية منها لحاضرةٍ متطورةٍ ولا يوجد أثرٌ للمعبد الكبير الذي شيّده الملك سليمانSalamon ابن دافيد Davidداود.

أشاع اليهود أنّ التوراة هي كلام الله لكن المنتقدين والمعارضين لهذا الطرح رغم إيمانهم وتدينهم يقولون أنّ الله لم يكتبه أو يُمليه وإ نّما هو نتيجةُ إيحاءٍ أو استلهامٍ ربانيٍّ جاء لأذهان الأنبياء القدماء وبالتالي يجب تفسيره وتأويله لأنّه ليس نصًا منزّلًا ومقدّسًا لأنّه ورد في الكثير من النصوص الموضوعة والمؤلَفة من قِبل البشر وهناك الكثير من التزوير والإضافات فيه. ثمّ جاء يسوع المسيح عيسى بن مريم كما يُسميه المسلمون وكان يهوديًا متدينًا في صِباه وشبابه ومتمسكًا بالتوراة قبل أن يَجهَر بنبوته ورسالته المُصحّحة والمُكمّلة للديانة اليهودية. ولقد جُمعت آثاره وأقواله وقصّته ومقتله في مجموع نصوصٍ سُميت بالأناجيل الإنجيل يعني البشارة وهي كثيرةٌ لم تحتفظ المؤسسة الدينية الكنسية منها سوى بأربعة، هي إنجيل مرقص Marc ومتى Mathieu ولوقا Luc ويوحنا Jean المكوِنة لما يُعرف بالعهد الجديد المُكمّل للعهد القديم. ولقد اعتبر عددٌ كبيرٌ من المسيحيين أنّ يسوع المسيح إلهٌ وهو ابن الربّ الخالق وقالوا بالأقانيم الثلاثة «الآب والابن والروح القدس »، وأنّ للمسيح طبيعتين، ناسوتيةٍ ولاهوتية، الأولى بشريةٌ والثانية ربانية، وألصقوا به الكثير من المعجزات وأضافوا عليه الكثير من المزايا الفريدة وعزوا إليه الكثير من الأعمال الخارقة للطبيعة كإحياء الموتى والسير على الماء وشفاء المرضى ووصفوه برب المحبّة والصفح والتسامح .. إلخ. غالبًا ما يُقدَّم إله التوراة على أنّه كلّّي القدرة وحاضرٌ أو متواجدٌ دومًا في كلّ مكانٍ وزمانٍ ويتدخل على نحوٍ مباشرٍ في شؤون البشر. وتُفسّر آياتُ التوراة ما يتعرض له اليهود من مصائب وكوارث بأنّه عقابٌ أرسله الله لهم أو سمح بحدوثه بسبب خطاياهم التي ارتكبوها بحقّه، فرديًا أو جماعيًا، ما يعني أنّ هناك تفسيرًا ثيولوجيًا للشر ومصدره هو الله الخالق للخير والشر معًا والمسيح المُنتظر هو المحرِّر الذي يمتلك قدراتٍ إلهيةً وينتظره الشعب اليهودي لكي يُحرره من الاحتلالات الأجنبية المتعاقبة عليه.

الإيمان بوجود إلهٍ خالقٍ متعالٍ، يتخذ أشكالًا متنوعةً، من الإيمان الفطري أو الاعتقاد الديني، مرورًا بالطرح الفلسفي والمنطقي، وانتهاءً بالفرضيات العلمية يطرح السؤال الأهم وهو: هل بالإمكان التوصل إلى وجود الله بالعقل وحده؟

شغلَ هذا السؤال تاريخ الفلسفة برمّته لغاية القرن التاسع عشر. منذ العصر الإغريقي الذي يؤ شّّر لبداية التفكير الفلسفي الغربي. كان المفكرون والفلاسفة الإغريق في غالبيتهم يعيشون في عالمٍ متديّنٍ تحفُّ به الخرافات والأساطير والمعتقدات المشركة وكانت جهود الفلاسفة التنويريين تصبّ في محاولات تجاوز تلك المعتقدات الخرافية والتمعّن بالمسألة من الناحية العقلية الصرفة.

كان العديد من الفلاسفة القدماء يحترمون الآلهة، ولكن ما هو مفهومهم للإله؟ أول نقطةٍ مشتركةٍ بينهم هي دحض الصفة الأنثروبومورفية Anthropomorphique التجسيمية واللاأخلاقية لآلهة الأولمبياد،Les Dieux de l’Olympe لأنّ هذا التصور يجعل الآلهة يشبهون البشر كثيرًا مما يُفقدهم بعض المصداقية خاصةً وأنّهم يتصفون بالكثير من صفات وردود أفعال وسلوكيات البشر كالفسوق والعجرفة والتكبر وروحية الانتقام والخداع والمكر والتقلب والخداع ونقض العهود .. إلخ. أي على النقيض من الكمال، فهناك فلاسفةٌ رفضوا هذا النموذج التشبيهي والتجسيمي للإلهة الإغريقية أبيقور Epicure، وآخرون لا يعتقدون حتى بوجود الآلهة مهما كان كمالها، لكن ذلك لم يمنعهم بالاعتقاد بوجود حكمةٍ متعاليةٍ شموليةٍ إلهيةٍ تحكم العالم ومتجليةً من خلال سلوك بعض البشر المتميزين المصطفين.

فهناك تيارٌ فكريٌ وفلسفيٌ إغريقي رومانيٌ وُلد في القرن الرابع قبل الميلاد يُعرف أتباعه بالمتحملون Stoïciens يعتقدون بوجود كينونةٍ ما بين العالم الدنيوي والعقل الإلهي وهي عقيدة الوجوديين الذين يعتقدون بوحدة الوجود Panthéistes ومِن أشهر من يتبنون ذلك فيلسوف النهضة باروخ سبينوزاBaruch Spinoza وقبلهم كان الفلاسفة المشهورون مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو قد أدلوا بدلوهم في مسألة الألوهية. وكذلك فلاسفة الأفلاطونية الجديدة Néoplatoniciens، وعلى رأسهم أفلوطين Plotin الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وهذا الأخير أكد وجود ثلاثة مبادئ عليا، التي ينحدر منها العالم الحسي وهي: الواحد L’Un، الذكاء Le Noos، والروح أو النفس L’Ame، والواحد هو المبدأ العلي الأعلى وهو متسامٍ وغير قابلٍ للتعريف والتحديد وثابتٍ لا يتغير، لا يشيخ و لا يموت، خالدٌ وخيّرٌ إلى حدّ الكمال، ومكتفٍ بذاته. والذكاء أو العقل الأول، ينبثق من الواحد المتسامي حيث تتجلى الحقيقة. والنفس أو الروح تنبثق من الوعي أو العقل الأول ككينونةٍ أو مبدأٍ للوحدة التي تُحرك العالم المحسوس، فهناك روح العالم الجمعية، وهناك روحٌ جزئيةٌ لكل كائنٍ حي، وهذا الطرح يتميز ويختلف عن الطرح التوحيدي الذي جاءت به الأديان التوحيدية الكلاسيكية الثلاثة. وهناك في ذلك الوقت فلاسفةٌ ملحدونٌ لا يعتقدون بوجود مبدأٍ أو كينونةٍ خالقةٍ ربانيةٍ أو إلهيةٍ عليا Athéistes أو لا أدريون Agnostiques، ويوجد فَرقٌ كبيرٌ بين إله الفلاسفة الإغريق وإله الأديان التوحيدية لأنّ هذا الأخير فيه الكثير من الصفات والمزايا البشرية كما نصّت على ذلك النصوص المقدّسة المنزّلة.

أمّا مسألة إثبات وجود الله فهناك عدة حججٍ وحالاتٍ أحدها يسمى بالدليل الأنطولوجي حيث يكون التفكير بالله باعتباره الكائن الأكثر كمالًًا من أي كائنٍ آخر في الوجود وبما أنّه من الكمال بمكانٍ فهو إذن يوجد أكثر مما كونه لا يوجد وسيترتب على ذلك بالضرورة أنه موجود عقلا إلاّ أنّ هذه الحُجة لا تنطلي على المفكرين والمثقفين، ما عدا ديكارت، ولا تُقنع أحدًا سوى المؤمنين الذي لا يحتاجون لحجّةٍ لإقناع أنفسهم. ولقد حاول عددٌ من الفلاسفة، وبأسلوب المنطق إثبات وجود الله ومن بينهم )لايبنز( الذي سعى لتقديم ما يسمى بالبرهان الكوسمولوجي والسبب الكافي الذي يقول: لا يوجد شيءٌ بدون سببٍ ولا علةٍ بدون معلول. من هنا لابد من وجود كائنٍ يسمى الله لضرورة وجوده. وهناك حجّةٌ ثالثةٌ قدّمها الميتافيزيقيون وتسمى البرهان الفيزيقي الثيولوجي Physicothéologique وينطلق من مراقبة ومشاهدة النظام المعقّد والذي يقود حتمًا إلى ضرورة وجود عقلٍ ذكيٍ خالقٍ ومنظّمٍ إذ لا يمكن لهذا النظام أن يكون ثمرة الصُدفة. لذلك لا بدّ من وجود عقلٍ علويٍ ذكيٍ يكون هو الأصل الموجد للكون، ولقد علّق الفيلسوف الفرنسي فولتير قائلًًا: «الكون يحيرني ولا يمكنني أن أقبل بأنّ هذه الساعة الكونية موجودةٌ بدون ساعاتي صانعٍ لها .»

وبعد ظهور نظرية الانفجار العظيم )البنغ بانغ( المبنية على نظرية النسبية العامة لآينشتاين انبرى عددٌ من المثقفين المتشبثين بالإيمان بوجود الله تحت يافطة «التصميم الذكي »Design intelligent ليجيزوا مقولة التنظيم الدقيق للكون وللقوانين الفيزيائية التي تنظّمه وتسيّّره، إلى جانب ظهور الحياة الذكية العاقلة ونشوء جنس البشر وتطوره لا سيما العضو الأكثر تعقيدًا فيه ألا وهو الدماغ، وقالوا بأنّ ذلك يشهد على وجود تصميمٍ ذكيٍ ومصممٍ خارقٍ لهذا الكون، دون أن يغرقوا في وصفه على غرار الأديان السماوية التي قلّلت من قيمته دون أن تعي أو تقصد ذلك. وحاول هذا التيار الثقافي والفكري أن يمحو مُسَلّمة الصراع بين الدين والعلم بخصوص مسألة الإله الخالق للكون. ولكن لا يوجد في الكون المرئي الجمال والهارمونية والتنظيم الدقيق فقط، بل تزخر الطبيعة بالفوضى والكوارث الطبيعية والمذابح وهيمنة الشر الذي لا يعرف أحدٌ مصدره سوى أنه خالق الكون نفسه إذا آمنا بأنّ للكون المرئي خالقًا، أي أنّ الله هو مصدر الشر وبهذا الصدد علّق الفيلسوف لايبنز في كتابه دراساتٌ وأبحاثٌ في الثيولوجيا الربانية Essais de théodicée وطرحَ تساؤله على نحوٍ مباشرٍ وصريحٍ قائلًا: «كيف نفهم، في حالة وجود الله، وإنّه إلهٌ طيبٌ وخيّرٌ، وجود هذا الكم الهائل من الشر والسوء والفظاعة والبؤس في الأرض؟ » فيما يسخر فولتير من هذا الإله في رائعته كانديد Candide 1759 من خلال شخصية البروفيسور بانغلوس وهو يردّد وسط الكوارث والمساوئ والشرور أنّ كلّ شيءٍ نحو الأحسن في أفضل العوالم الممكنة.

وفي التصوف العبري، الكابالا، هناك أطروحةٌ تقول أنّ الله بعد أن انتهى من خلق الكون تجرّد من إلوهيته وانسحب من العالم لكي يتيح المجال لشيءٍ آخر أن يحدث أو يوجد. فبعملية الخلق وافق الله ألاّ يكون هو كلّ شيءٍ واختزل كينونته حتى يتيح للعالم أن يفرض نفسه ويمكّن لشيءٍ آخر أن يتواجد غيره وبالتالي يوجد الشر بالضرورة في هذا العالم الذي يفتقد للكمال . فلاسفة عصر الأنوار انتقدوا الأديان بشدةٍ لكن جزءًا كبيرًا منهم لم يكن ملحدًا ولديه مفهومه الخاص عن الله، فأغلب الربوبيون Déistes على غرار الفلاسفة في العصور القديمة، يؤمنون بوجود «مبدأٍ عليّ » خارقٍ وخالقٍ ينظم الكون وليس إلهًا شخصيًا يهتم بشعبٍ معينٍ على حساب شعوبٍ أخرى ويُظهر نفسه لهم من خلال أنبياءٍ ونصوصٍ مقدّسةٍ يؤمنون بالإلوهية Théismes وهكذا تستمر دائرة الصراع بين العلم والدين حول موضوع إثبات وجود أو عدم وجود الله، ولقد عبّر غاليلو غاليله، ضَحية الكنيسة الكاثوليكية بسبب أفكاره وآرائه، عن ذلك، قائلًا: "إنّ العلم والدين يجيبان على سؤالين مطروحين في سياقٍ مختلفٍ ولا يُفترض أن يدخلا في معركةٍ أو صراعٍ بينهما، فالدين يُخبرنا كيف يمكننا أن نذهب إلى السماء في حين أنّ العلم يُخبرنا ما هي أحوال السماء .» أمّا في وسط الإلحاد والملحدين Athéismeفكان أوّل مُلحدٍ علنيٍّ هو الراهب جون ميسليه،Jean Meslier وكان فولتير قد نشر وصيّته في سنة وفاته 1729 م وهو نصٌّ معادٍ للدين بقوةٍ واحتدامٍ تحت عنوان مذكرات وأفكار ومشاعر جون ميسليه وهو عبارةٌ عن دراسةٍ فكريةٍ مُطّعّمةٍ بالبراهين والحُجج المنطقية والعقلية التي تنفي وجود إلهٍ وألوهيةٍ تتحكّم بالعالم والواقع الوحيد الموجود هو الواقع المادي، فمسيليه كان ملحدًا وماديًا في نفس الوقت بعد أن كان رجل دينٍ متعمّقٍ بدينه.

حصيلة ذلك أنّنا مازلنا وسنظل نجهل حقيقة هذا اللغز وهذه الفرضية المسماة " الله » وهل هي ضروريةٌ لوجودنا أم لا؟ لأنّ الله رُغم جهوده في الاتصال بنا عبر أنبيائه ورسله ونصوصه، لم يكشف لنا عن حقيقته وطبيعته وماهيته وصفاته وقدراته إلّا من خلال نصوصٍ لا يمكن الجزم أنّها صادرةٌ عنه، بل ربّما وضَعَها مؤلِفون بشرٌ باسمه.

***

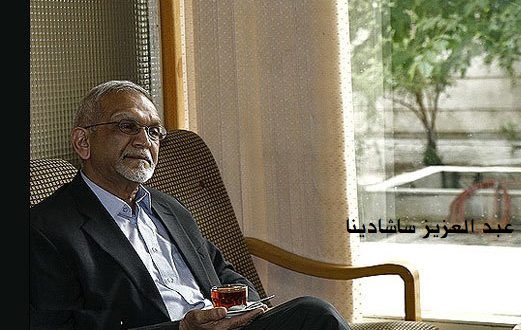

د. جواد بشارة