نصوص أدبية

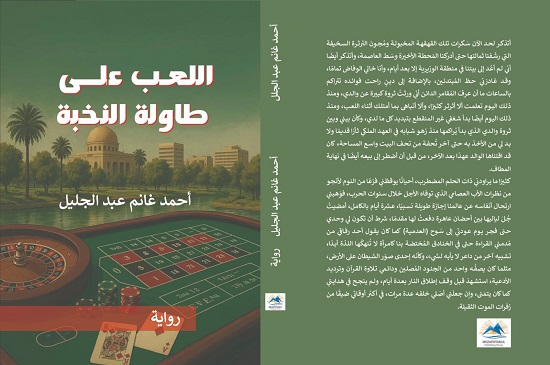

أحمد غانم: اللعب على طاولة النخبة

كثيرًا ما أبصرتُ نهايتي تقترب مني بسرعة خاطفة، حتى أكاد أتيقن أني لن أعيش الغد الذي صار جِد مُكرر بكل تفاصيله التي تشبه ترنُحي الراكض بين لهيب النيران في جَبهات شهدتْ موت الكثيرين بينما تركتْني حيًا، وكأني لا أستحق أن أنزف حتى الرَمق الأخير فوق الأرض المُتصارع عليها لسنوات ولا كنية شهيد كي تطغى هالتها المهيبة على كل ما اقترفتُ في حياتي من خطايا، فلا يُذكر شيء عني سوى أن الشاب المُتوفى مات دفاعًا عن حياض الوطن الغالي.

كم تعجبني وتغريني إلى حد الآن مثل هذه المُفردات الحَماسية، رغم أننا لا نفهم لها معنى محددًا في أغلب الأحيان، خاصة بعد عمرٍ من الاغتراب، أشعر أني بدأته من قبل تركي البلاد بكثير، وربما من قبل أن تنتهي سنوات الحرب الطويلة أيضًا.

وهكذا مضيتُ وسط ضياع، فقدت في خضم توَهانه نفسي قبل أي شيء آخر، حتى صرتُ ذلك الشخص المُقزِز الذي نقمتْ عليه هديل ولعنته مجددًا، بعد أن تهاوت بين ذراعيّ مثل أيام عشقنا الأولى بعد الزواج، وكأن مراوغة السنين تخشى أن تنال من سِحر جسدها الجميل وملامح وجهها الذي يشدُ الانتباه أولما تراه، وتلك النظرات التي تشعرك أنك مُميز لديها من بين كل الرجال المقَريبن منها، من الأقارب والأصدقاء وزملاء الجامعة.

عرفتُ كيف أتخطى كل من يحاول جذبها نحوه، فانساقت نحوي، كما لو أنها كانت تبحث عني دون أي رجل آخر، رغم أني أكبرُها بنحو عشرة أعوام، ورغم عدم امتلاكي ما يمكن أن يغري فتاة في مثل فتنتها ومستواها الاجتماعي، وما لوالدها من ثروة تواصلُ التضخم حربًا إثر أخرى، والثراء ليس مالًا فحسب، إنما عالم كامل أردتُ الاحتماء به من انهيار دنيايَ، فاستطعتُ على الأقل تأجيل بيع بيت والدي لبعض الوقت، وأيضًا اصطياد مبلغ من المال استطعتُ أن أحجبه في خلسة عن العيون، وقد أفادني في ذلك اعتقال صاحب السَطوة وارتباك شقيقيها تحت وطأة الخوف التي سرت في حياة العائلة.

لكني أيضًا لم أطمع بالكثير، وإلا لتصرفتُ معكِ بشيطانية حقيرة من أجل تجريدك من كل شيء، حتى مَساغك الذي كان يمكن أن يكون رأسمال حياة ترفرف بعيدًا عن أي ضائقة تتسلل إلى حياتي بعد ذلك، وإن كان داء القمار المَلعون الذي تلَبسَني لا يرتوي إسرافه أبدًا مهما تدفقتْ من أموال، سواء كانت من ضمن ثروات شخصية أم من أموال الشعب المنهوبة، حطَ بعضها على أكثر من طاولة قمار أمام عينيّ فلم أُصدِق ما تدخرُه بلادي من خَيرات رغم كل ما تناوبته من محَن وبلايا على مدى عقود.

لو أني لم أغادر ترابها الذي تشرَب دماء الكثيرين منا لدى كل حرب، لربما وجدت طاولات أكثر ثراءً ألعب عليها، وربما أيضًا يحالفُني الحظ فأصير سَيد الموائد الخضراء في عموم المنطقة (الخضراء) أيضًا.

ثرثرة وسَفسطة هَذيان لا وقت لها إلا مع هذا الكأس الذي لا يفرغ حتى أملأه من جديد، وأنا أجلس في ذات الحانة التي اعتادت إيواء ضياعي منذ فترة إقامتى الأولى في سوح هذه المدينة الغريبة والمألوفة لديّ إلى حدٍ كبير، كأني ولدت وأمضيتُ كل حياتي هنا، وكل ما مررتُ به من قبل كان مَحض وهم أو سَرد حكايات شخص آخر أعرفه عن كثب ولا يريد طيفه مفارقتي لحظةً واحدة، رغم رغبتي الجامحة بالتنكر له في أحيانٍ كثيرة، إسقاطه من ذاكرتي تمامًا، كأنه لم يكن موجودا، لعلّي أتحمس لبداية جديدة تنتشلني مما أنا فيه من استنزاف مستمر ظننتُ أنه قد يتوقف، أو ربما أملتُ هذا، عندمَا رأيتها أمامي في دنيانا الجديدة التي اخترناها بمَحض إرادتنا هذه المرة، إلا أن كل شيء ظلَ على حاله، بالنسبة لي على الأقل، مع تراكض السنوات حتى أدركني المَشيب وسكنت وجهي تجاعيد العمر وطيلة السهر على موائد القمار، بالإضافة إلى كؤوس الخمر التي تزيدُ معدتي حُرقة مما اضطرَني إلى دخول المستشفى أكثر من مرة، إلا أني كنتُ أغادر من قبل أن يُسمح لي، دون الإصغاء إلى أيٍ من تعليمات الأطباء وتحذيرهم بأني أقترب من حافة الموت في خطىً مُتسارعة، كما لو كنت في نهاية خريف العمر وكل ما يمكن أن أعيشه بعد ذلك سوف يكون بمثابة ضربة حَظ، مثل حظ المُقامر السعيد الذي قد يدركُه أخيرًا وقد بلغَ الدَرَك الأسفل من الخسارة ولم يتبقَ لديه من فرصة غير ورقة إنقاذ لها القدرة على تغيير الوضع تمامًا، من موتٍ محقَق إلى حياة أخرى أستنشقُ نسماتها مثل الوليد.

ذلك ما أردتُه منها بالتحديد، أن تكون ورقتي الرابحة، فرصتي الأخيرة للنجاة، لكن ليس كما ظنتْ، أني أود استغلالها ثانيةً، استنزاف أموالها من جديد كي أُسدِد ديون القمار المستمرة في تجدد دائم مع دفق أيامي الماضية دون هدف ولا وجهة محددة، كما هي عادتها دومًا، ثم أهملُها ما أن أحصل على غايتي، بلا مبالاة لِما وهبتني من حنوٍ أنثوي تلمستُ لهفته لدى عناقٍ تمنيتُ أن يطول ساعات الليل، بل كل ما تبقي لي من عمر، دون أن أرتوي من شهقاته أبدًا، لولا تلك الرنة الملعونة ونغمة التهديد المقيتة.

كل مرة تبعثُ فيّ ذات رعدة الخوف وكأني أُقبِل على تنفيذ حكم الإعدام، رغم كل محاولاتي أن أُولي ظهري للكلمات المتوَعدة، أيًا كانت، أتجاوزها بمجرد سماعها، وكأنها تخصُ شخصًا آخر، بالكاد أعرفه ليستحق أن أشفق عليه، لكن لا فائدة تُرجى من كل محاولة أُعدُ نفسي لها جيدًا من أجل التبرؤ من تعاسة الواقع بمجرد رؤيتي اسم أحد الدائنين على شاشة الهاتف، عندها تتبددُ كل مواطن القوة والتحدي التي أختزنُها داخلي، وتبقى غريزة الخوف وحدها هي المُسيطرة على كل خلجاتي، وسيلتي للبقاء على قيد الحياة طيلة سنوات مكوثي عند فوهات الموت.

أسيرُ في الظلام وأهجس أن مَلَك الموت يمضي ورائي، يتبعني مثل شبح يتخَفى في ظلمة الطرقات الموصِلة إلى الدار ضَيقة المساحة والمنعزلة عن صخب المدينة، مهَمشة ومَنسية ضمن البيوت المتلاصقة، كما لو أنها من مخَلفات قرونٍ مضت ولا يريد أحد تذكرها، حتى أن بعضها مبنية من الخشب إلى حد الآن، ويمكن لزوبعة ريح عاتية أن تُحيلها حطامًا.

كلما أدخل الحيّ أشعر أن الخطوات التي ظلت تتعقبني من شارع إلى آخر صارت أكثر اقترابًا مني، يكاد يلفعني صَهد أنفاس من تمَ إرساله في مهمة إرغامي على الدفع، أو ربما قتلي، وقد صرنا عند أطراف الطرق الخارجية التي لا تمرُ فيها دوريات الشرطة إلا قليلًا، أو بعد التبليغ عن حادث أو جريمة. قد يجدني أي شخص لا يعرف عني شيئًا جثة هامدة على جانب من الطريق، جثة غريب له ملامح شرقية لا يأبه أحد بالتعرُف على هويتها، خاصة وأني قدِمتُ إلى هذا البلد بمفردي، دون زوجة وأولاد، أو أي ارتباط يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وقد يتم الاتصال بعد ذلك بكل رقم مَخزون في هاتفي حتى يصلُ النبأ إلى هديل ودنيا، أكثر إثنتين يمكن أن تهتما لأمري، وقد تبكيني كل منهما بحرقة كبيرة رغم كل ما تعرفه عني وتثقلُني به من تأنيب مستمر كلما التقينا، وإن كانت دنيا تختلف عن سَلاطة لسان مُطلقتي الثانية تمامًا، فهي الابنة الحَنون رغم كل شيء، لم تستطع أن تنسى اهتمامي ومحَبتي لها ولأخيها كما لو كانا ابنيّ أنا، حتى أنهما صارا يتشاجران مع والدتهما كثيرًا لإصرارهما على رؤيتي والخروج معي كي يُمضيان وقتًا طويلًا برفقتي، وكأني صديقهما الحميم الذي يكبرُهما بعدة سنوات لا أكثر، كما كانت تتذمر هند دومًا " كنتُ مسؤولة عن طفليْن، والآن ثلاثة".

حتى زواج دنيا لم أدَعه يُفلت من تدخُلي، رغم أنف أمها وخالها، بالإضافة إلى أمور كثيرة أخرى تخصها وشقيقها، فأنا الأب الذي ربَّى، رغم السخرية التي تثيرها هذه الجملة في أذن كل من يسمعها.

مسؤولية من ضمن المسؤوليات التي سرعان ما ألقيتُها عن كاهلي وفررتُ غير مُبالٍ لشيء أو لأحد، كأني أسعى إلى الانفصال عن ذاتي مرةً تلو مرة، في كل مرة أواجه عزلة وغربة من نوعٍ جديد، وفي النهاية لم أجد أمامي إلا حياة خاوية صارت تبدو مثل رجع صدى لا يلبث أن بنفذ إلى أيامي حتى ينزوي عنها سريعًا، فأبقى قابعًا في جمود يكاد يتخطف الأنفاس بخوائه من همس من يمكن أن يخاف عليّ ذات خوفه على نفسه، على وجوده واستقرار حياته، يغمرني بحبٍ يغنيني عن مراهقة لا ترضى أن تغادرني، إلا أني سوف أظل أتفلتُ من ذلك الحب، حتى إن وُجد، برد فعل شيطانٍ مارد يأبى إلا أن يتحكم بي حتى النهاية، نهاية أتغافل عن التفكير بها ما استطعت، لكنها لا تنفك عن مراودتي كل حين، أثناء الصحو، وخلال النوم أيضًا، ضمن كوابيس تعيدُني غالبًا إلى ساحة قتال تتراشق نحوها الصواريخ والقاذفات من كل صوب...

كل مرة أستيقظُ فزعًا قبل أن تتناثر أشلائي في الخلاء الفسيح، وأصوات الصراخ والعويل تواصل الزعيق في أذنيَ حتى بعد أن أفتح عينيَ وأتأكد من استلقائي فوق السرير، يعاودُني ذات السؤال المُحيِر والذي لا أظن أني سوف أحصل على إجابة مقنعة بشأنه في يومٍ من الأيام: لماذا بقيتُ على قيد الحياة ضمن من نجوا من محرقة الحرب الكبيرة بينما ظل الموت يستلب دون هوادة حياة شباب آخرين، خلَفوا وراءهم مآسي لا حصر لها، وأحلامًا مُرتسمة في ملامح سنوات لم تضئ شموسها وجوههم المتوارية تحت التراب، مع أمنيات دنيا كاملة ضاقت آفاقها في نحيب آباء وأمهات، زوجات وأبناء، وحبيبات ارتدين السواد قبل ارتداء ثوب العرس. إلى حد الآن ألتقي ببعض الأشخاص من ذلك الزمن المغترِب عن حاضرنا، فأبصر في أعينهم ذات السؤال العصيّ عن كل إجابة:

"لمَ تركتكَ أهوال الحرب على قيد الحياة، وما الذي فعلته بعمرٍ آخر وهبكَ إياه القدر بعد أن كتب لك النجاة من أهوال الجحيم؟"

***

أحمد غانم عبد الجليل - كاتب عراقي

......................

* من رواية "اللعب على طاولة النخبة" الصادرة حديثًا عن دار ميزوبوتاميا للنشر/ سوريا