نصوص أدبية

الحسين بوخرطة: الجامعة مقبرة

استهلال والفصلين 1 و2 من رواية: مرثية كفاءة

استهلال الرواية

العاصمة – سيكا، صيف 2030

***

منذ الفجر، زحف الشباب نحو العاصمة، كما لو أن الأرض لفظتهم دفعة واحدة. عيونهم لا تطلب شيئًا سوى الاعتراف، وصدورهم تفيض بندوب الإقصاء. أتوا من كل جهات إمارة سيكا، يهتفون ضد الظلم والتهميش، حاملين رايات الكلمات الأخيرة: "نريد وطناً لا يتوارى خلف الأسوار".

في قلب الحشد، وقف سلام، رجل السبعين، بعينين هادئتين تخبئان عاصفة. لم يهتف. لم يرفع لافتة. كان واقفًا هناك فقط، كأنه يشهد جنازة حلمٍ يعرفه جيدًا.

كان يعرف حسن أبو العز، الواقف على صندوق خشبي كمنبر من رماد. رفع مكبر الصوت، وصاح بصوت مجروح:

"لا حق؟ لا واجب!

باعونا باسم الوطن، وطلبوا منا أن نعبد الرماد.

سلبونا الحلم، وأغرقونا في صمت مهين.

كلّنا نعرفهم: بارعون في الولاء، محترفون في الخضوع...

الوطن يئنّ، ويطلب منّا أن ننهض... فهل سنفعل؟"

ثم اشتعلت المدينة.

النار لم تأتِ من الشعب، بل من فوهات الدبابات. جنود بأقنعة صلبة اجتاحوا الساحات. عربات تندفع نحو قصور الأمراء، الجسر، الفيلات المحصنة، مؤسسات الإمارة، كأن الدولة كلها تصطف لحماية ممتلكاتها وثروات رجالها من أهل الوطن.

سلام، وسط كلّ هذا، لم يتحرك. لم يرتعد. اكتفى بأن يفتح دفتر ملاحظاته الجلدي، ذلك الذي يحمله منذ الطفولة، وسجّل فيه سطرًا واحدًا:

"أخاف أن يكون الوطن حلمًا أكبر من أن نعيشه... وأصغر من أن ندفنه."

انتظر الناس البيان.

وظهر الأمير.

كان متأنقًا، كأنه على موعد مع التاريخ. بصوته الرخيم قال، دون مقدمات:

"أنا أميركم...

ثورتنا تبدأ اليوم، مني وإليكم.

لم أكن ضدكم، بل كنت محاصرًا باسمكم.

ابتزني من نازعوني في الحق في الحكم باسمكم.

سايرت الأوضاع مركزا على تقوية شرعية نظامكم.

عودوا إلى بيوتكم، وامنحوني مزيدا من الوقت لاستعادة الوطن".

سادت لحظة من الذهول.

ثم انطفأت الشاشات.

وفي قلب العاصمة، دوّن سلام السطر الثاني:

"كان يمكن أن نولد من جديد... لكننا ربما اخترنا أن نموت ببطء أو نحيا تحت عبقرية نظام إمارة نجهله".

الفصل الأول: مرايا الصمت ... سنة 1985.

كان المطر ينقر زجاج النافذة بإيقاع كئيب. وقف "سلام" أمام المرآة المعلقة على الحائط، يحدّق في وجهه المرهق كأنه غريب عنه. ظلال زرقاء تحت عينيه، وتجاعيد صغيرة بدأت تظهر حول فمه رغم أنه لم يتجاوز الخامسة والعشرين سنة بشهور. ضغط بإصبعيه على صدغيه، كأنه يودّ أن يُسكت شيئًا ما في داخله.

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحًا. حان وقت المحاضرة. لكنه لم يكن مستعدًا لمواجهة القاعة ولا العميد... ولا نفسه.

مونولوغ داخلي

أعود إلى هنا، إلى هذه القاعة، كأني أعود إلى قبر مفتوح. كم دفنتُ من نفسي في هذه المؤسسة؟ كم مرة ابتلعتُ الغضب حتى لا أنفجر؟

ارتدى معطفه الرمادي المبلل، وخرج تحت المطر، عابرًا ساحة الجامعة بخطى ثابتة رغم الارتباك الذي يعصف داخله. الطلاب يتجمعون تحت المظلات، والموظفون يتناقلون أوراقًا لا معنى لها، كما لو أن الحياة تمضي دون أن تلاحظ انهياره الصامت.

دخل قاعة المحاضرات، فعمّ الصمت.

العميد كان جالسًا على المنصة، وإلى جانبه بعض الأساتذة ممن يصطفّون معه دائمًا. رفع نظره إلى سلام بابتسامة مصطنعة.

قال العميد بصوته الأجش:

– أستاذ سلام، تأخرت عن المحاضرة. كنت أتوقع انضباطًا أكثر من رجل مثلك.

أجابه سلام وهو يخلع معطفه:

– كنت أتوقع أن أدرّس في جامعة، لا أن أُحاسب كما لو أنني في ثكنة.

ضحك بعض الطلاب بخفة. ارتبك العميد للحظة، ثم قال:

– نحن نحرص على النظام، لا أكثر. أم أن الأستاذ يرى نفسه فوق القوانين؟

اقترب سلام من الطاولة، ووضع حقيبته بهدوء. نظر في عيون الطلاب، ثم قال بصوت هادئ لكنه مزلزل:

– أنا لست فوق القوانين. لكني ضد قوانين لا تفعل سوى خنق العقول. ضد مؤسسة تسرق السنوات من أعمارنا ثم تعاقبنا إن فكرنا أو اعترضنا.

تململ العميد في كرسيه، وارتفعت همسات خفيفة.

أردف سلام:

– أتيت إلى هنا لأكون معلمًا، لأمنح هؤلاء الشباب أفقًا لا سجنًا فكريًا. لكن يبدو أن الكفاءة في هذا الوطن تُدفن لا تُكافأ. ونحن من نحفر القبور، بأيدينا وصمتنا.

تدخل أستاذ آخر، متصنعًا الابتسامة:

– أستاذ سلام، نحن نحترم حماسك، لكن الأمور تُعالج بالحوار، لا بالشعارات.

التفت سلام إليه:

– أي حوار هذا، والأبواب موصدة، والعقوبات جاهزة، والتقارير تُكتب في الخفاء؟ هل نسمي هذا حوارًا؟ أم مكيدة؟

ساد الصمت. وحدها أعين بعض الطلبة بدت لامعة، كأنها تسمع لأول مرة شيئًا يشبه الحقيقة.

ثم قال سلام بصوت مكسور:

– لقد أخطأت حين ظننت أن الجامعة مكان للكرامة. لكنني لا أستطيع الصمت. ليس بعد اليوم.

أدار ظهره وغادر القاعة. خطواته على الأرضية الرخامية كانت ثقيلة، كأنها آخر ما تبقّى له من حضور.

وفي الخارج، تحت المطر، وقف لحظة، رفع وجهه للسماء، وهمس:

– إنهم لم يطردوني... أنا من غادرتهم.

الفصل الثاني: العبور إلى الضفة الأخرى

وقف سلام عند بوابة الجامعة القديمة، محاطًا بظلالها الثقيلة، كأن كل آجرٍ في جدرانها يحمل جزءًا من خيبته. كانت الشمس تنزلق ببطء خلف قبة المكتبة العتيقة، لتغمر الأروقة بنور ذهبي لا يكفي لتدفئة ما بقي من حلمه الأول. تنفّس بعمق، وشعر بأن الهواء في صدره لا يعود كما دخل. بدا كأن كل شيء ينفصل عنه، حتى جلده.

في قلبه، شيء ينكسر بصمت، يشبه انطفاء شمعة في قاعة مهجورة. لا صراخ، لا دموع، فقط فراغ مترف بالحيرة.

سلام (بصوت داخلي):

"كان يجب أن أكون هنا من أجل المعرفة... لا من أجل أن أصبح رقماً آخر في جوقة العابرين. كانوا يقولون إنها جامعة الكفاءة. لكنني لم أرَ سوى مقبرة جديدة، اسمها مختلف."

لم يكن قراره سهلاً. لقد قاوم كثيرًا. حاول أن يصمّ أذنيه عن نداء أبيه الذي كان يطالبه بالمغادرة، وأن يعاند نظرات أمه التي غلبها الحزن. لكنه الآن واقف، بشنطة صغيرة، فيها أوراقه وبعض الكتب التي قرر ألا يتخلى عنها، وكثير من الأسئلة التي لم تجد بعدُ طريقًا للجواب.

عند بوابة الخروج، التفت وراءه. لحظة أخيرة. لم يرَ الجامعة كما رآها أول مرة، لا بهالة الطموح ولا بصخب الأمل، بل كجسدٍ منهك، تسكنه أرواح الطلبة الذين لم يُسمح لهم أن يُكملوا الطريق.

خرج...

الطريق إلى عاصمة إمارة "سيكا" بدا له أكثر طولًا مما تخيّل. كانت الرمال تمتد كأنها تاريخ بلا ذاكرة، والسماء فوقه لم تعد زرقاء كما يعرفها. بدا له أن كل شيء تغيّر، أو أنه هو من تغيّر ولم يعِ بعدُ حجم التبدّل.

وصل إلى المدينة التي وُلد فيها، لا كعائد منتصر، بل كغريب يدخل بيتًا يعرفه ولا يشعر بالانتماء إليه.

احتضنته أمه عند الباب، ولم تقل شيئًا. لم تسأله عمّا حدث في الجامعة، ولم تفتح جراحًا تعرف أنها لم تلتئم بعد. فقط وضعت يدها على كتفه، كأنها تقول: "أنت حي، وهذا يكفيني".

أما والده، فكان أكثر صمتًا من المعتاد، لكن عينيه قالتا كل شيء. فيها مزيج من الارتياح والخذلان. لم يُرد لابنه أن يُكمل حياته في تلك الجامعة، لكنه لم يُرد أيضًا أن يعود مكسور الخاطر.

بعد أسابيع، التحق سلام بكلية الهندسة. جلس في مدرج بارد، يراقب السقف العالي، ويتأمل في الملامح الجديدة من حوله. لم يكن الأمر سهلًا. لم يشعر بالحماسة، لكن شيئًا ما داخله رفض أن يستسلم تمامًا.

سلام (في دفتره):

"لست هنا لأثبت لأحد أنني قادر... لست هنا لأنني أحب هذا. أنا هنا لأنني لا أملك رفاهية أن أفشل مرتين."

في أول حصة، طلب الأستاذ من الطلبة أن يرسموا قطعةً ميكانيكية معقّدة. نظر سلام إلى الورقة، ثم إلى القلم، ثم أغمض عينيه، ورسم.

ما رسمه لم يكن قطعة ميكانيكية. كان جسرًا. جسرًا بين مكانين. ربما بين الجامعة التي تركها وهذه الكلية، أو بين حلمٍ قديم وأملٍ جديد. لا يعلم.

لكنه رسم، للمرة الأولى، شيئًا يشبه نجاته.

يتبع ......

***

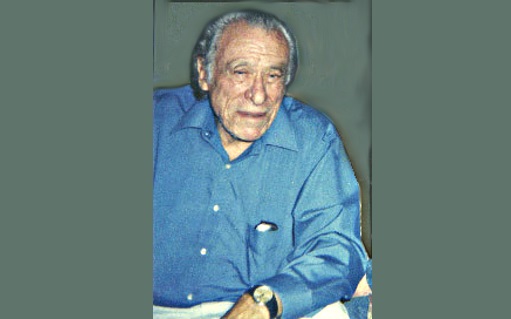

الكاتب الحسين بوخرطة