بأقلامهم (حول منجزه)

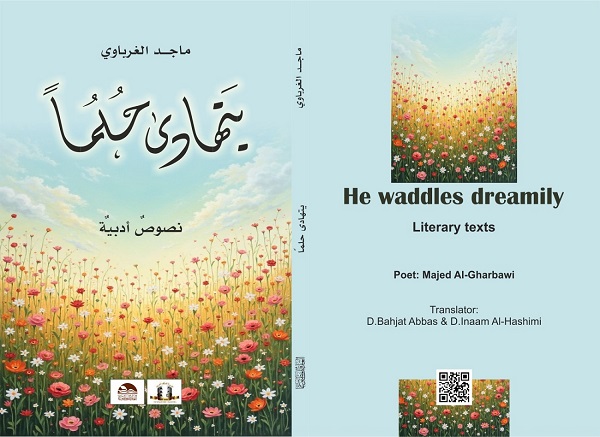

فاطمة عبد الله: البنية الوجودية وجمالية الكشف في مجموعة يتهادى حلماً للأديب ماجد الغرباوي

قراءة نقدية في تمثلات الوعي والتمرد والحرية

The Existential Structure and the Aesthetics of

Revelation in Dreams Drifting Softly (Yatahadaa Hulman)by Majid Al-Gharbawi:

A Critical Reading of the Representations of Consciousness, Rebellion, and Freedom

***

تأتي مجموعة القصصية يتهادى حلماً بوصفها مشروعا سردياً يتجاوز البنية القصصية التقليدية إلى فضاءٍ تأملي ينشغل بفلسفة الوجود الإنساني وأسئلته الأخلاقية.

فهي ليست مجرد سرد لحوادث أو شخصيات، بل رحلة معرفية في وعي الإنسان المعاصر تطرح إشكالات الكينونة والحرية والحقيقة والزيف، ضمن لغة مشحونة بالشعرية والرمز.

تتوزع القصص بين معاناة الفرد وتمرده وانكساره لتؤلف مجتمعة جدلية دائمة بين الداخل والخارج وبين الواقع والحلم وبين الجسد والروح، حتى تغدو الكتابة ذاتها شكلاً من أشكال الوعي بالوجود.

وحدة الرؤية والبنية

تتآلف قصص تهادى حلماً في نسيج سردي واحد يقوم على التأمل الوجودي في مصير الإنسان بين الفقد والتمرد والانبعاث.

يتحول السرد في هذه المجموعة إلى فضاء معرفي يتجاوز الواقعة إلى الوعي بها، بحيث يغدو الحدث رمزاً والرمز تأملاً والتأمل طريقاً إلى الحقيقة.

من "هاتف الفجر" حتى "قرار ارتجالي" تتجلى رحلة الإنسان في مواجهة ذاته والعالم رحلة تبدأ من جرح القلب وتنتهي عند سؤال المعنى.

فكل قصة تمثل مرحلة في تشكّل الوعي:

هاتف الفجر / التحول الوجودي: بداية الوعي / البعد الدلالي: انبثاق الإدراك من الألم.

ذهول/ التحول الوجودي: اكتشاف الغير / البعد الدلالي: وعي الذات في مرايا الآخر

تمرد/ التحول الوجودي: مواجهة الذات / البعد الدلالي: تفكك الذاكرة وبحثها عن هويتها الممزقة.

حطام المسافات/ التحول الوجودي: سقوط القناع / البعد الدلالي: انكسار الوهم وبدء الانكشاف.

مرايا الحروف/ التحول الوجودي: نقد الرياء الاجتماعي/ البعد الدلالي: سقوط القيم الزائفة وفضح الزيف المقدس.

وانشق القمر/ التحول الوجودي: الفناء والانبعاث/ البعد الدلالي:صراع الإنسان مع القدر.

حافات قلقة/ التحول الوجودي: نقد الزيف الاجتماعي/ البعد الدلالي: انكسار الغرور وسقوط الزيف الاجتماعي.

قرار ارتجالي / التحول الوجودي: التسليم الواعي / البعد الدلالي: وعي الإنسان بعجزه عن الانفلات من ذاته ومصيره.

هكذا ترسم القصص الثمانية جدلية الوعي الإنساني بين الداخل والخارج وبين الحلم والواقع، وبين الرمز والحقيقة عبر سرد مشحون بلغة شعرية تأملية تشتغل على الحافة بين الفلسفة والأسطورة.

الإنسان بين التمرد والانكسار

يظهر الإنسان في نصوص المجموعة ككائن هش مأزوم ممزق بين الرغبة في التمرد والاستسلام لقوى أكبر منه سواء كانت ذاكرة أو سلطة أو مجتمعاً أو موتاً .

في "تمرد" و"وانشق القمر " يتجلى الصراع بين الجسد والروح.

يقول السارد في تمرد:

"دنوتُ حذراً يستبد بي رعب مزلزل… ثم صرخت في عمق الليل: إنها أشلائي!"

إنها لحظة اكتشاف الذات عبر الفقد، حيث يتحول الألم إلى وسيلة للتعرف على الهوية الممزقة. وإعادة بناء الوعي من رماد الانكسار.

أما في "مرايا الحروف" و"حافات قلقة"، فيتخذ الصراع طابعاً اجتماعياً أخلاقياً، إذ تواجه الشخصيات الزيف المقدس والنفاق الاجتماعي ليصبح السؤال الأخلاقي مركز التجربة.

وهنا يلتقي السرد مع الرؤية الوجودية عند جان بول سارتر (سارتر، الوجود والعدم، ص 85) حين يقول:

"الإنسان مشروع لم يكتمل بعد، إنه ما يصنعه بنفسه في لحظات اختياره الحر."

فالأبطال لا يمنحون المعنى جاهزاً، بل يصنعونه بأنينهم وتمردهم وتيههم، ما يجعل الوجود عندهم سيرورة اكتشاف دائم للذات والمعنى.

اللغة بوصفها مرايا الوعي

تتسم لغة المجموعة بخصوصية فنية متميزة، فهي لغة شعرية مكثّفة تمزج الاقتصاد اللغوي بكثافة المجاز، وتحول النص إلى قصيدة فكرية.

اللغة هنا ليست أداة وصف، بل أداة وعي واستبطان تكشف الداخل أكثر مما تصف الخارج.

وبذلك، تتحقق ما يسميه رولان بارت بـ"كتابة الدرجة الصفر" أي الكتابة التي تذيب الحدود بين الأجناس الأدبية لتصبح فعلاً وجودياً في حد ذاته.

بهذا المعنى، فإن القصة في يتهادى حلما تتحول إلى تأمل في ماهية الكتابة ذاتها بوصفها وعياً بالكائن والعالم

البنية الرمزية والفلسفة الجمالية

تنتظم رموز المجموعة في نسق دلالي عميق، لا بوصفها عناصر زخرفية، بل بوصفها بنى فكرية تشي بحركة الوعي الإنساني.

ومن أبرزها:

المرآة: تمثل الوعي الذاتي ومواجهة الحقيقة.

القمر والدوائر: يرمزان إلى الدوران الأبدي بين الفناء والانبعاث.

النصف المحترق في "وانشق القمر”: انقسام الذات بين المادي والروحي.

الحروف والنار: رمزا المعرفة والكشف عبر الألم.

هذه الرموز تضع النصوص ضمن ما يسميه غاستون باشلار بـ"لخيال المادي"، إذ تستخدم المادة (النار، الماء، الضوء) بوصفها تجليات روحية للوعي والصفاء. وإعادة تكوين الذات .

فلسفة الوجود والكتابة

تقوم المجموعة على تصور فلسفي يرى أن الإنسان لا يتحقق إلا عبر ألمه، ولا يتحرر إلا حين يدرك زيف المظاهر الخارجية.

ففي قصة مرايا الحروف مثلاً، تعري القصة الزيف الديني والاجتماعي حين يقول السارد:

"شاح السيد الجليل بوجهه عنه، ثم نظر له بشرر… هل تعلم ماذا يعني نقصانك درهماً منه؟"

هنا يتحول المقدس إلى سلطة تمارس الإذلال بدل الارتقاء بالروح يغدو النص إدانةً رمزيةٌ للرياء الأخلاقي.

وهذا يتقاطع مع رؤية ميلان كونديرا في فن الرواية (كونديرا، فن الرواية، ترجمة معن زيادة، ص 44). حين يقول:

"الرواية ليست اعترافاً، بل بحث عن جوهر الإنسان فيما وراء الأحكام الجاهزة."

إنها كتابة تعيد للإنسان مسؤوليته الوجودية، وتدفعه إلى مواجهة زيف العالم بصدق التجربة الداخلية.

وفي سياق المقاربة الأسلوبية والفكرية، يمكن النظر إلى مجموعة يتهادى حلماً بوصفها امتداداً لتيار سردي تأملي يقارب الرؤية الوجودية كما عبر عنها ألبير كامو وسارتر في الأدب الغربي، ويوازيها في السرد العربي المعاصر ما نجده في أعمال أحلام مستغانمي ومصطفى محمود من مزج بين الشعرية والفلسفة والوعي الأخلاقي.

فكما كشف كامو عبث العالم في مواجهة ضمير الإنسان في رواية (الغريب) وكما جعلت أحلام مستغانمي اللغة فضاءً للذاكرة والجرح والهوية تفعل نصوص يتهادى حلماً الشيء نفسه ولكن في سياق عربي محلي يعيد صياغة الأسئلة الكبرى عن الحرية والتمرد والصدق، والزيف ضمن بنية رمزية مكثفة ولغة تنفتح على الشعر والتأمل.

بذلك تضع المجموعة نفسها في حوار جمالي مع الأدب الوجودي الإنساني مؤكدةً أن التجربة السردية العربية قادرة على إنتاج خطاب فلسفي خاص بها، لا تابع لنماذج الآخر.

ومن هذا الأفق المقارن، يتضح أن مجموعة يتهادى حلماً لا تنتمي إلى تيار وجودي وافد بقدر ما تعيد إنتاجه من داخل التجربة الإنسانية العربية عبر بنية سردية تزاوج بين الحس الفلسفي والوعي الجمالي.

إن ما تفعله هذه المجموعة هو تحويل الأسئلة الكونية الكبرى سؤال الحرية، والصدق، والتمرد، والبحث عن المعنى إلى تجارب سردية محسوسة تتجلى في مواقف الشخصيات وصراعاتها اليومية.

وإذا كانت القصص الثمانية الأولى قد انشغلت بتجليات الوعي الإنساني في أبعاده الوجودية والروحية، فإن القصص الثلاث اللاحقة (اللاعب المخادع، كذبة متوهجة، أمنيات متلاشية) تمثل انتقالاً من التأمل الفردي إلى الوعي الأخلاقي الجمعي، حيث يختبر الإنسان في مسؤوليته تجاه المجتمع والقيم والآخر.

بهذا التحول تتجسد الرؤية الفلسفية للمجموعة على نحو عملي، إذ تتحول الأسئلة الوجودية عن الذات والمعنى إلى أسئلة أخلاقية حول الصدق والزيف والحرية والمسؤولية.

ومن ثمّ، فإن تحليل هذه النصوص لا يعد خروجاً عن محور الوعي، بل استكمالاً له على مستوى الفعل الإنساني والمعياري، حيث يغدو الضمير الفردي مرآةً للوعي الجمعي في مواجهة الزيف والسلطة وفقدان المعنى.

تمثل القصص الثلاث (اللاعب المخادع، كذبة متوهجة، أمنيات متلاشية) وحدة موضوعية متكاملة في مجموعة يتهادى حلماً، تنبني على جدلية الوعي الأخلاقي في مواجهة الزيف والسلطة والنفاق الاجتماعي. فهي نصوص تشتبك مع الواقع، لكنها تتجاوزه إلى تأمل فلسفي عميق في طبيعة الإنسان عندما يبتلى بالاختبار القيمي.

انكشاف الزيف الأخلاقي: “اللاعب المخادع”

في اللاعب المخادع يتجسد الصراع بين المبدأ والمنفعة عبر علاقة التلميذ بمعلمه. تتحول الموسيقى رمز النقاء والصفاء إلى سيركٍ سياسي، حيث يُعاد تعريف الفن كخداع، لا كقيم جمالية.

حين يقول المعلم لتلميذه:

"يا ولدي، السيرك كالسياسة، يعتمد على الخداع، والتشويش على تفكير الناس، وسرقة إعجابهم، واستغلال مشاعرهم" .

يتجلى الموقف بوصفه استعارة أخلاقية لانهيار المعايير في منظومة القيم الحديثة. المعلم الذي كان رمزاً للنبل يتحول إلى نموذج للانتهازية المثقفة، ويصبح التلميذ ضمير النص شاهداً على سقوط المعنى في زمن المساومة.

هنا يتحول الفضاء السردي إلى محكمة ضمير رمزية، حيث

تدان الممارسات التي تبرر الخداع بحجة "المصلحة العامة"، في محاكاة لما سماه المفكر جان بودريار بـ" تسليع القيم وتبادل الأخلاق في سوق الرموز " .

انهيار المثال وتعرية القداسة: “كذبة متوهجة”

في كذبة متوهجة يقدم الكاتب صورة موازية لانهيار النموذج المثالي، ولكن في السياق السياسي والديني. الشاب “رعد” يعيش وهم البطولة، متأثراً بخطاب تعبوي يجعل الموت غايةً مطلقة. غير أن لحظة اللقاء مع “نوري جواد” الرمز الذي تأله في مخيلته تكشف القناع الأخير:

"فغر فاه، وسأل نوري جواد هل يعني أنك لم تلتحق برفاق دربك؟ ... لاحت لرعد لوحة كبيرة فوق البناية كتب عليها قسم الدراسات العليا!!!"

العلامة التعجبية المكررة لا تعبر عن دهشة سردية فحسب، بل عن انفجار الحقيقة الموجعة: البطل الموعود ليس مقاتلاً، بل أكاديمي متنعم. هكذا تنقلب البطولة إلى وهم والإيمان إلى خديعة.

هذه القصة تقف على تخوم الخطاب الوجودي الأخلاقي كما صاغه ألبير كامو حين قال: "أخطر الأكاذيب هي التي تقال باسم الحقيقة".

فالنص يكشف كيف يتحول الخطاب العقائدي أو السياسي إلى أداة لتجميل الكذب وتقديس الخداع وكيف يتهاوى الوعي الفردي عندما يبنى على الأوهام الجماعية.

التمرد الأنثوي وصدام الذات بالمجتمع: “أمنيات متلاشية”

في أمنيات متلاشية تتجلى مواجهة المرأة مع بنية القهر الاجتماعي، حيث “منال” تمثل ذاتاً أنثوية تسعى إلى التحرر من "سجون العادات والتقاليد والخوف من الناس"، كما تقول في لحظة اعتراف داخلي:

"نحن نعيش سجون العادات والتقاليد والخوف من الناس" .

هذا الوعي المتألم يجعل القصة وثيقة تمرد وجودي أنثوي، حيث تتحول الرغبة في التفكير والاختيار إلى جريمة رمزية.

حين تواجه أخاها بقولها:

"لماذا نترك مشاريعنا لرضا الناس، ورضا الناس غاية لا تدرك؟" ..

يضع الكاتب بطلته في قلب مأزق الفلسفة الأخلاقية ذاتها: هل الحرية ممكنة في عالم تحكمه العيون لا الضمائر؟

تتخذ اللغة هنا طابعاً تأملياً داخلياً أقرب إلى المونولوج النفسي وتبنى على ثنائية الرغبة/الحرمان، مما يجعل النص امتداداً لتيار الوعي الذي تستعمله السرديات الحديثة في تفكيك الوعي الجمعي، كما في أعمال فرجينيا وولف أو سيمون دي بوفوار.

البنية التكاملية والرؤية الفلسفية للقصص الثلاثة ( اللاعب المخادع، كذبة متوهجة، أمنيات متلاشية)

تتكامل القصص الثلاث لتشكّل مثلث الوعي الأخلاقي في أزمة العصر:

في اللاعب المخادع / شكل الزيف المنكشف: الخداع الفني والسياسي/ محور الاختبار: يُختبر الإنسان في نزاهته الفكرية.

في كذبة متوهجة / شكل الزيف المنكشف: وهم البطولة المقدسة / محور الاختبار: يُختبر في صدقه الإيماني.

في أمنيات متلاشية / شكل الزيف المنكشف: قيد المجتمع والتقاليد/ محور الاختبار: يُختبر في حريته الوجودية.

إنها ثلاث مراحل لانكشاف الزيف الإنساني: من زيف المعلم وإلى زيف البطل ثم إلى زيف المجتمع.

ويجمعها سؤال محوري واحد: كيف يحيا الإنسان بضميره في عالم يبرر الخداع باسم القيم؟

وكما يقول ميلان كونديرا في فن الرواية:

" الأدب العظيم لا يقدم أجوبة، بل يكشف تعقيد الوجود الإنساني".

وهذا ما تفعله هذه النصوص، إذ لا تقدم يقيناً أخلاقياً، بل تضع القارئ في مواجهة ضميره وتدفعه إلى إعادة النظر في مفاهيم البطولة والفضيلة والحرية والصدق.

إنها كتابة نقدية للضمير الجمعي، تعيد للإنسان مسؤوليته الوجودية في عالم ينهار فيه المعنى.

نحو جمالية الكشف

وهكذا تتكامل قصص يتهادى حلماً لتؤسس ما يمكن تسميته بـ جمالية الكشف، أي السعي الدائم لتعرية الزيف واكتشاف المعنى خلف القشرة الظاهرة.

رحلة تبدأ من الانكسار وتنتهي إليه، لكنها تفتح في كل سقوط نافذةً للانبعاث.

بهذا الوعي، تعيد المجموعة تعريف القصة القصيرة بوصفها فناً تأملياً فلسفياً يتجاوز الحكاية إلى المعرفة والسرد إلى الوعي.

وكما قال ألبير كامو (كامو، أسطورة سيزيف، ص 45):

"في عمق الشتاء، تعلمت أخيراً أن في داخلي صيفاً لا يُقهر."

فمن رماد الألم يولد الوعي، ومن تمرد الحرف تتشكل مرايا الإنسان الباحث عن معنى وجوده.

وبهذا، تمثل القصص الثلاث (اللاعب المخادع، كذبة متوهجة، أمنيات متلاشية) ذروة المشروع السردي في مجموعة (يتهادى حلماً)، إذ تختزل مسار الوعي الأخلاقي والوجودي الذي تتوزع تجلياته في القصص الأخرى. فهي لا تقف بمعزل عن نسيج المجموعة، بل تشكل امتداداً نوعياً للرؤية الكلية التي تشتبك مع أسئلة الحقيقة والزيف، والمعرفة والخداع، والحرية والقدر.

فبعد أن تناولت النصوص الأولى صراع الإنسان مع ذاته ووجوده، تأتي هذه القصص لتضعه في مواجهة مجتمعه وقيمه ومقدساته، لتغدو خاتمةً رمزية للمسار الوجودي الذي بدأ بالوعي الفردي وانتهى بالسؤال الأخلاقي الجمعي.

وبذلك، يمكن النظر إلى هذه القصص بوصفها خلاصة الوعي النقدي والأخلاقي الذي يشد المجموعة كلها إلى مركزها الفلسفي: الإنسان في بحثه الدائم عن معنى حقيقي وسط زيف العالم.

وبذلك، تندرج مجموعة يتهادى حلماً ضمن مسار السرد العربي المعاصر الذي يسعى إلى إعادة تعريف القصة القصيرة كأداة تفكير فلسفي ومرآة للوعي الجمعي، لا كفن للتسلية أو الحكاية فحسب.

إنها كتابة تمارس نقد الوجود بقدر ما تمارس نقد اللغة ذاتها لتغدو القصة فعل مقاومة فكرية ضد الزيف واحتفاءً بالإنسان في هشاشته ووعيه معاً.

***

من إنجاز: فاطمة عبد الله